Das Großvater-Thema aus Sergej Prokofjews "Peter und der Wolf" lebt vom sonoren Klang des Fagotts. Dass dabei jeder Ton stimmt, sich gut durchsetzt und die Klangfarbe gleich bleibt, hat nicht nur mit den Fertigkeiten der Spielerin oder des Spielers zu tun. Schon beim Bau von Blasinstrumenten ist es wichtig, deren Schwingverhalten zu kennen.

"Weil die ja durch ein Ventil angeregt werden. Entweder durch ein Rohrblatt oder durch Lippen. Das heißt, sie werden durch einen Volumenstrom angeregt. Und dann ist halt die Frage: Mit welcher Druckantwort reagieren sie darauf", erklärt Timo Grothe die akustische Impedanz, also den Widerstand, der Schallwellen entgegenwirkt, wenn sie sich ausbreiten. Grothe ist Akustik-Ingenieur an der Hochschule für Musik Detmold und forscht zu diesem Widerstand. Er ist, abhängig von der Frequenz eines Tons, unterschiedlich hoch. Durch eine Messung der Impedanz wird klar, "bei welcher Frequenz habe ich viel Druck. Das sind die Frequenzen, bei denen ich das Instrument gut spielen kann – wenn eben eine kleine Anregung zu einer großen Druckantwort führt", so Grothe.

Sweep-Messung

Das Instrument spricht bei diesen Frequenzen also gut an und erzeugt einen satten Klang. Um das zu gewährleisten, gibt es schon lange Techniken, mit denen Blasinstrumente durchgemessen werden können. Eine davon ist der sogenannte Sweep, ein Sinus-Testsignal, das per Lautsprecher durch die Rohre geschickt wird.

"Damit wird jede Frequenz einmal angeregt. Und dann wird mit einem Mikrofon gemessen, bei welchen Frequenzen habe ich viel Antwort. Wenn man jetzt so einen Sweep durchs Instrument schickt, dann hört man draußen einen Sweep. Es ist nicht wirklich möglich, sich den Klang vorzustellen."

Timo Grothe hat daher eine Methode entwickelt, bei der das Instrument selbst klingt. Es antwortet auf eine kurze Anregung mit seiner Resonanz. Grothe demonstriert den Versuchsaufbau mit einem Fagott, das in einer Metallvorrichtung hängt. Klangerzeuger ist normalerweise ein Rohrblatt aus Schilf.

"Mit diesem kleinen Rohrblatt kann ich Impulse erzeugen, die laut genug sind, einen Konzertsaal anzuregen. Wenn das Instrument gespielt wird, passiert das mehrere hundert Mal pro Sekunde. Und was wir hier machen ist, mit einer technischen Vorrichtung nur einen einzelnen Impuls abzusondern, der die komplette Information über den Schall enthält, wie er durch das Instrument durchläuft und sich im Raum verteilt."

Neues Verfahren funktioniert bei Holz- und Blechinstrumenten

Die Vorrichtung besteht aus einem Druckluftkompressor und einem elektrischen Schnellschaltventil, das das Mundstück ersetzt. Damit schickt Timo Grothe die Impulse durch das Fagott, während er Töne greift. Das Verfahren lässt sich an jedem Instrument, egal ob aus Holz oder Blech, eins zu eins wiederholen. Und zwar ohne Verfälschungen durch Spielweisen.

Ein kleines Mikrofon direkt am Ventil und ein Raum-Mikrofon nehmen den Impuls auf. Die gewonnenen Informationen erscheinen auf einem Computermonitor. Timo Grothe zeigt die Frequenzkurve des tiefsten Tones, Kontra-B.

"Jetzt sieht man hier, die Skala beginnt bei 50 Hertz, dass hier bei 58 Hertz die erste Frequenz ist, bei der das Instrument spielen möchte."

Das zeigen große Spitzen in der Kurve. Sie verdeutlichen, dass bei den jeweiligen Frequenzen hohe Druckantworten herrschen.

"Für einen Instrumentenbauer kann es interessant sein, weil die Positionierung der Tonlöcher natürlich bestimmt, bei welcher Frequenz der Ton erklingt", so Grothe.

Messtechnik kann auch Klangfarben ergründen

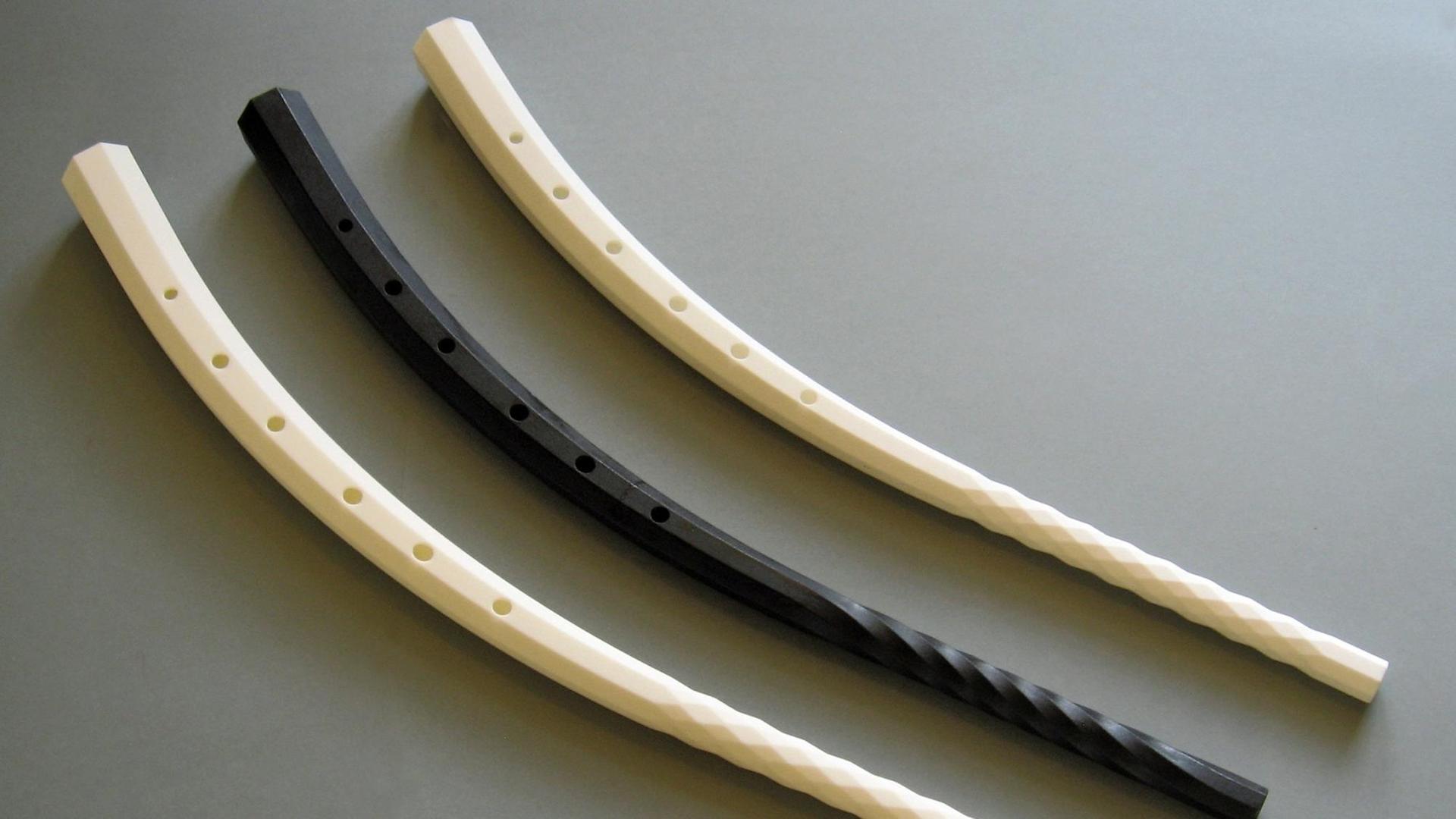

Bei Blechblasinstrumenten erleichtern es die Informationen, Rohre und Schalltrichter optimal zu bemessen. Timo Grothes Kollege Augustin Ernoult wiederum nutzt die Messtechnik, um Klangfarben zu ergründen. Das französische Basson klingt nämlich wesentlich offener als das optisch ähnliche Fagott.

Augustin Ernoult: "Die Tonlöcher von Fagott und Basson sind nicht an derselben Position – und die Griffkombinationen für die Töne somit auch anders. Außerdem unterscheidet sich die Geometrie der Tonlöcher. Wir hoffen, durch die Messungen genauere Informationen darüber zu bekommen, wie diese Dinge den Klang beeinflussen."

Die Detmolder Akustik-Experten haben ihr Messverfahren bereits erfolgreich patentieren lassen. Und vielleicht sorgt es irgendwann dafür, dass sich Blasinstrumente leichter klanglich und spieltechnisch optimieren lassen.