Der Meeresbiologe Ivan Nagelkerken von der Universität Adelaide in Australien erforscht, wie sich der Klimawandel auf Nahrungsnetze im Meer auswirkt. Als Labor dienen ihm Mesokosmen.

"Ein Mesokosmos ist einfach ein großer Tank. In einem kleinen Aquarium ist es schwer, all die Pflanzen und Tiere zu halten, die in der Natur vorkommen. Wir arbeiten mit Mesokosmen von rund 2000 Litern."

2000 Liter, das entspricht etwa zehn großen Badewannen. Dort hinein passt zwar kein Ozean. Aber es ist Platz genug, um darin kleinere marine Ökosysteme mit ihren schon durchaus komplexeren Nahrungsnetzen nachzustellen. Ivan Nagelkerken und Kollegen nutzten gleich zwölf solcher Mesokosmen. Diese besiedelten sie unter anderem mit Algen, Schwämmen, Schnecken, Krebsen und diversen Fischen aus insgesamt 17 verschiedenen Organismengruppen, wie sie typischerweise vor der Küste Australiens vorkommen. Anschließend steigerten sie in manchen der Tanks die Wassertemperatur, in anderen den CO2-Gehalt und in weiteren wiederum beides zugleich – und zwar auf Werte, wie sie bei anhaltendem Klimawandel im Jahr 2100 erwartet werden. Zum Beispiel eine um 2,5 Grad Celsius höhere Wassertemperatur. Dann beobachteten sie sechs Monate lang, wie sich die Nahrungsnetze verändern.

Überdurchschnittlicher Zuwachs kleiner Einzeller

"Wir waren wirklich überrascht zu sehen, dass sich die erhöhte Temperatur als größter Stressfaktor herausstellte. Auch wenn das CO2 auf manche Arten negativ wirkt, kann es für andere förderlich sein, zum Beispiel als Dünger für Pflanzen. Aber die höhere Temperatur hatte auf alle Tier- und Pflanzenarten in den Mesokosmen einen negativen Effekt."

Manche Pflanzen wuchsen durch die CO2-Düngung besser. Aber die pflanzenfressenden Tiere wie Schnecken und Krabben konnten im wärmeren Wasser nicht davon profitieren. Ihre Zahl nahm ab. Und in der Folge fanden auch größere Fische, die sich ihrerseits von den Pflanzenfressern ernähren, weniger Futter. Der simulierte Klimawandel zeigte also Einfluss auf das gesamte Nahrungsnetz. Besonders auffällig war dabei ein überdurchschnittlicher Zuwachs kleiner Einzeller, sogenannte Cyanobakterien. Auch das wirkte sich störend aus.

"Cyanobakterien sind in der Regel nicht Teil des Nahrungsnetzes. Sie beginnen zu wuchern, wenn die Umweltbedingungen extremer werden. Die meisten von ihnen sind toxisch und bieten deshalb keine Nahrungsgrundlage im Meer. Wenn sie sich stark vermehren und andere Algenarten verdrängen, dann muss man damit rechnen, dass künftig in den Ozeanen immer weniger Futter für die Tiere vorhanden ist, die sich von Pflanzen ernähren."

Keine Blaupause für alle Meeresregionen

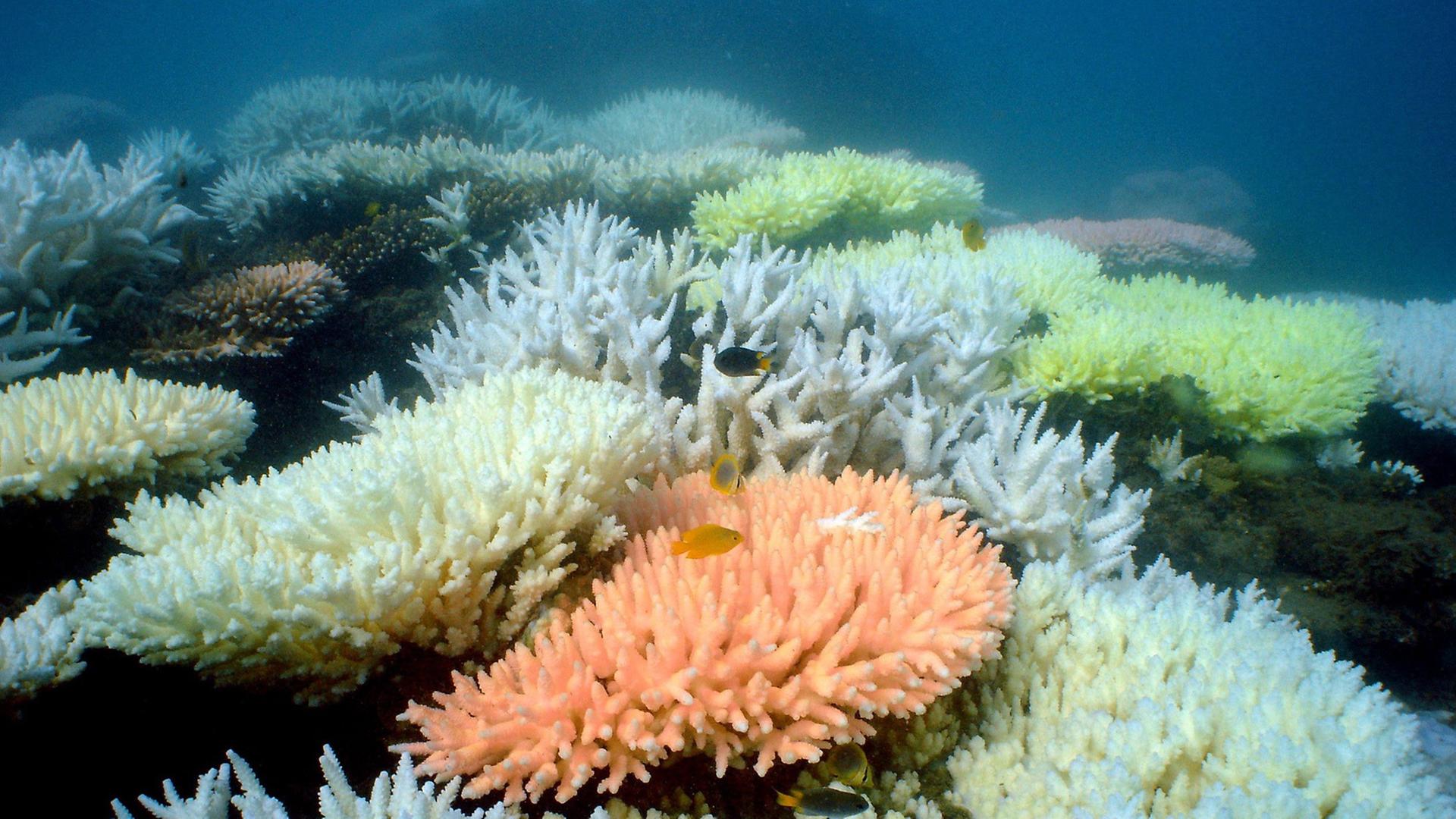

Der Klimawandel könnte demnach auch zu einem Einbruch der Fischpopulation in den Weltmeeren führen. Allerdings darf man bei der Interpretation der Studie nicht vergessen, dass es sich nur um eingeschränkte Experimente handelt, in denen viele der Einflussgrößen des offenen Meeres ausgeblendet sind. Ivan Nagelkerken weist aber darauf hin, dass vor den Küsten Australiens durchaus schon ähnliche Tendenzen zu beobachten sind.

"Wenn man sich im Ozean vor Westaustralien anschaut, wie dort Hitzewellen wirken, dann sieht man ähnliche Dinge. Die Seetang-Wälder und viele lokale Arten sterben, und es gibt eine Invasion tropischer Arten in die Gewässer. Bei starker Hitze im Sommer gibt es dort vergleichbare Entwicklungen wie wir sie in den Mesokosmen gesehen haben."

Australien ist freilich nicht die ganze Welt. Die Ergebnisse lassen sich nicht einfach auf andere Meeresregionen übertragen. Aber sie zeigen Tendenzen auf, welche Veränderungen der Klimawandel in den Ozeanen auslösen könnte.