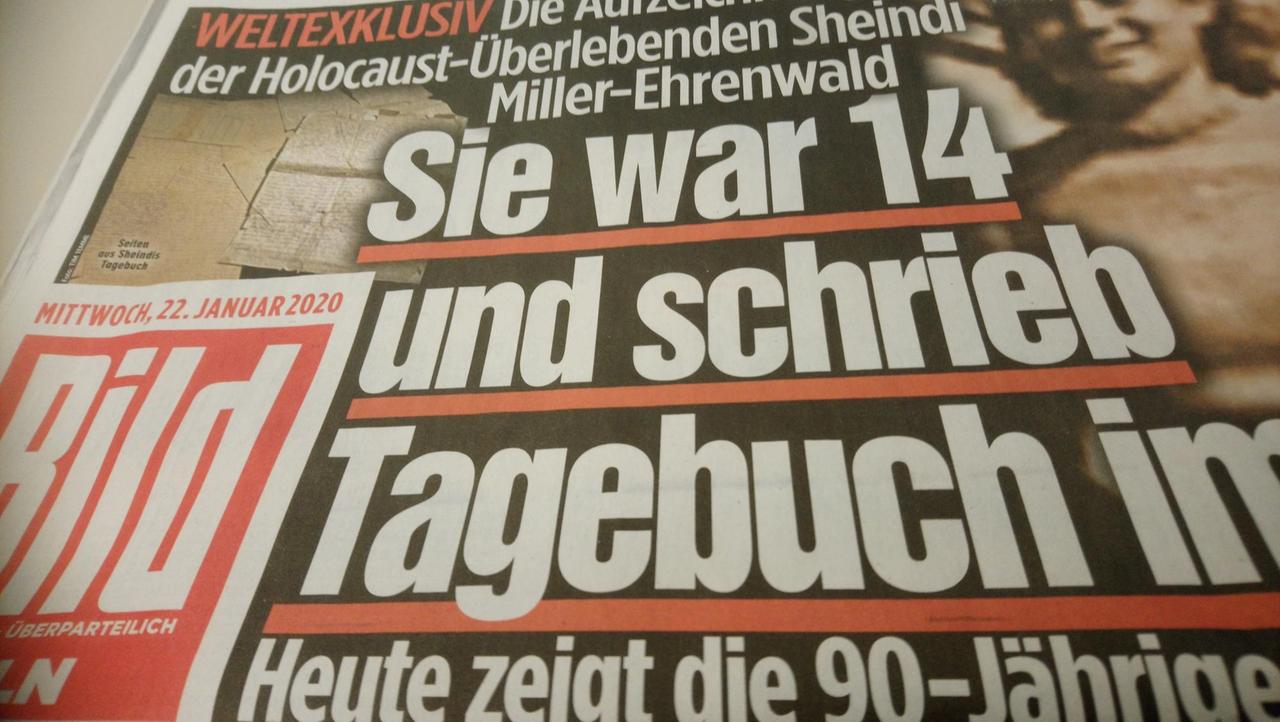

"Statt laut zu schreien lachen wir. Wir wussten nicht, was auf uns wartet. (..) Wir wussten gar nichts."

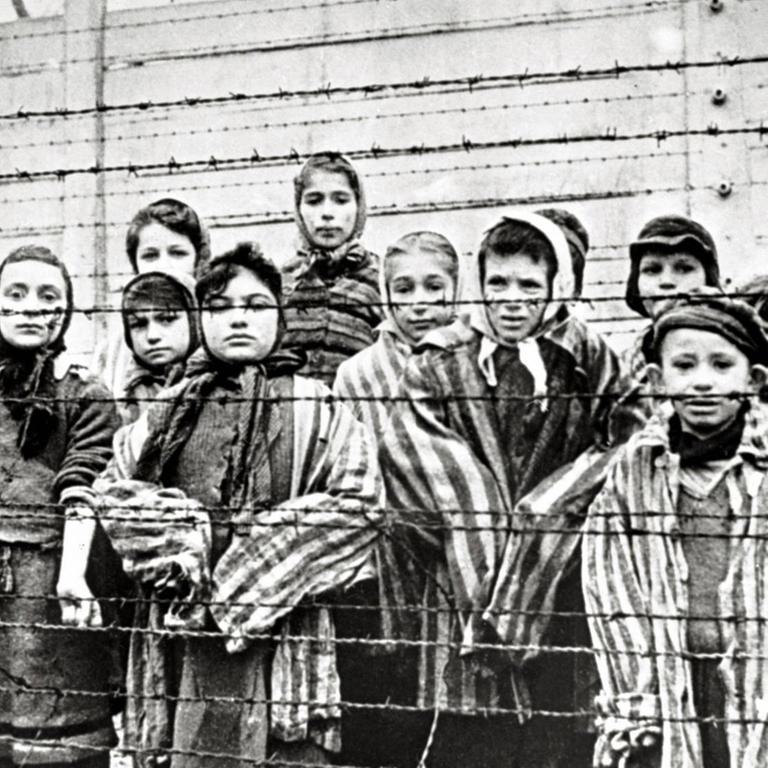

Geschrieben hat Sheindi Miller-Ehrenwald diese Zeilen 1944. Sie ist, was Historiker eine Zeitzeugin nennen. Die heute 90-Jährige war ein Kind, 14 Jahre alt, als sie nach Auschwitz-Birkenau kam. In ein sogenanntes Konzentrationslager, einen Ort im Süden Polens, an dem Deutsche Menschen aus ganz Europa für sich arbeiten ließen oder systematisch ermordeten. Schätzungen gehen von bis zu anderthalb Millionen Opfern alleine dort aus.

Sheindi Miller-Ehrenwald hat überlebt – und kann heute ihre Geschichte erzählen. Sie hat sie damals aufgeschrieben, "Bild" hat gerade (gemeinsam mit dem Deutschen Historischen Museum) ihr Tagebuch erstmalig veröffentlicht. Erst jetzt sei sie bereit, der Welt ihre Geschichte zu erzählen, sagte sie der Zeitung. Bald werde sie sterben und sie wolle nicht, "dass man die Menschen vergisst, die ermordet worden sind".

Die Bilder der alliierten Kameras

Auch Alexander Woronzow war so ein Zeitzeuge. Er war einer der Kameramänner, die die russischen Soldaten Ende des Zweiten Weltkriegs begleitet haben. In der 1985 entstandenen Dokumentation "Die Befreiung von Auschwitz" beschrieb Woronzow seine Eindrücke: "Was ich dort gesehen und gefilmt habe, war das Schrecklichste, was ich während des Krieges je gesehen und aufgenommen habe." Seine Bilder zeigten vor allem Menschen, die ausgemergelten Gesichter der noch Lebenden, die erfrorenen Leichen am Boden.

Die von ihm und später von US-Kamerateams gemachten Aufnahmen gelangten an die Öffentlichkeit, prägten das Bild des Massenmords an den europäischen Juden, für die Auschwitz zum Symbol wurde.

Anders war das beim Film von Alfred Hitchcock. Auch er, der berühmte Hollywood-Regisseur, sollte nach 1945 aus dem Rohmaterial britischer Kameraleute ein Zeitdokument erschaffen. Doch seine Arbeit landete in den Archiven und wurde erst 2014 aufgeführt, nach einer langen Rekonstruktion. Der Dokumentarfilm "Night will fall" zeigt diese Wiederherstellung.

Eine fiktionale TV-Serie weckte das Interesse neu

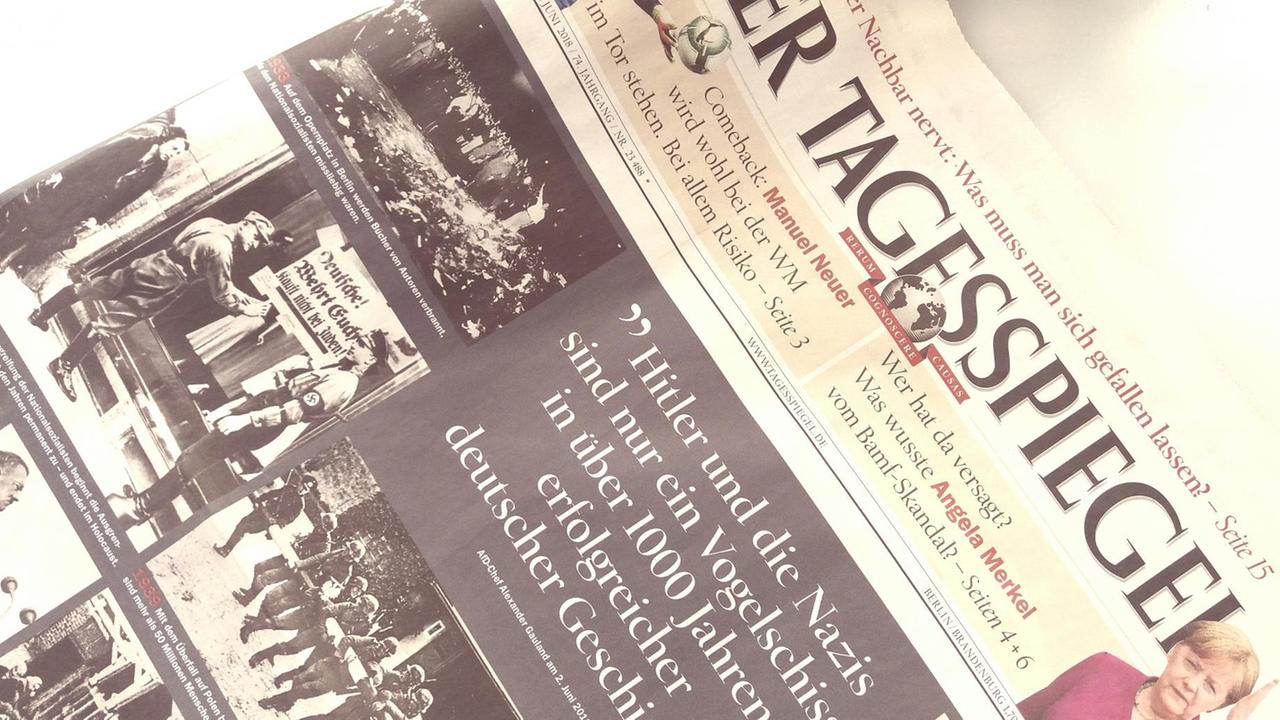

Trotz der bekannten Bilder und Berichte – angemessen aufgearbeitet worden sei der Holocaust in Deutschland dennoch nicht, beklagten Medien 1979. Damals strahlte die ARD erstmalig die US-amerikanische Fernsehserie "Holocaust" aus (und war damit maßgeblich an der Prägung dieses Begriffes beteiligt), Millionen Menschen schauten zu.

Redaktionen wie "FAZ" und "Spiegel" warfen angesichts des neu geweckten Interesses Historikern vor, bei der Aufarbeitung dieser Zeit versagt zu haben. Ein Vorwurf, der sich heute auch wie unfreiwillige Selbstkritik lesen muss. Schließlich hätten Journalistinnen und Journalisten doch auch ihren eigenen Anteil leisten können.

Das Gedenken wird digital

Ab Mitte der 1990er-Jahre wurde das mediale Erinnern dann deutlich vielfältiger: Große Institutionen wie das Holocaust Memorial Museum in Washington gingen im Internet an den Start, erste Blogger setzten sich mit diesem Teil der Geschichte auseinander, genau wie in der Folge Menschen in den sogenannten Sozialen Medien. Neue Möglichkeiten, die bis heute neue Fragen mit sich bringen.

Darf man Selfies vom Berliner Holocaust-Mahnmal ins Netz stellen? Wird Liken, Teilen und Hashtaggen dem sensiblen Thema gerecht? Und wie gehen Netzwerke wie Facebook oder Intermediäre wie Google damit um?

Die österreichische Historikerin Eva Pfanzelter hat sich mit dem digitalen Erinnern beschäftigt. Ihre Antwort: Jede Generation müsse seinen eigenen Zugang zu traumatischen Ereignisse zu finden. Und: "Jede Generation hat das Recht und die Pflicht, mit der Technologie, die wir ihr geschenkt haben, zu kämpfen, zu scheitern und sie dann hoffentlich zu meistern", beendete sie 2017 einen Vortrag an der Universität Hamburg.

Wichtige Erinnerungsarbeit

Auch 75 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers durch russische Soldaten können klassische journalistische Medien dieses grausamste Kapitel der deutschen Geschichte noch fortschreiben. Das zeigt die Geschichte des Tagebuchs von Sheindi Miller-Ehrenwald.

Denn noch sind sie da, die Menschen, die von selbst Erlebtem berichten können. Doch bald schon werden sie fehlen: eine erste große Zäsur des Holocaust-Erinnerns.