Vor genau 77 Jahren, am Samstag, den 27. Januar 1945, erreichten und befreiten Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz. Sechs Millionen Juden hatte das Naziregime bis dahin getötet, darunter eineinhalb Millionen Kinder. In ihrer perfekt organisierten Tötungsindustrie wurden außerdem Millionen Roma, Sinti, geistig Behinderte, Homosexuelle oder politisch anders denkende Menschen ermordet.

Zehntausende waren seit Beginn des Naziregimes in die USA emigriert und konnten so ihr Leben retten. Doch dort war das Interesse an dem unvorstellbaren Grauen, das in Deutschland ab 1939 seinen Lauf nahm, gering. Das hat der Historiker Norman Domeier in seiner Forschung belegen können.

Mehr zum Thema:

Gedenkstätte KZ Esterwegen: „Ein Versuchslabor der Gewalt“

Erinnerungskultur in Deutschland: Wie gelingt ein Holocaust-Gedenken für alle?

Gedenken im Bundestag: „Die Krankheit des Antisemitismus muss schnell geheilt werden“

Erinnerungskultur in Deutschland: Wie gelingt ein Holocaust-Gedenken für alle?

Gedenken im Bundestag: „Die Krankheit des Antisemitismus muss schnell geheilt werden“

Zwar hätten die Auslandskorrespondenten von den Massenverbrechen in Polen ab September 1939 und auch über die ersten Transporte von Juden in den Osten durchaus gewusst und auch darüber berichtet. Auf die Titelseiten habe es der Holocaust in den USA dennoch nicht geschafft, stellt Domeier im @mediasres-Interview fest.

Andere Themen waren wichtiger

"Aus Sicht der amerikanischen Medien war der Kriegsverlauf das entscheidende Thema." Pogrome, Massaker und Gräueltaten seien zwar "interessant gewesen, aber nicht als Titelgeschichte, sondern auf den hinteren Seiten der Zeitung". Zudem sei über den Holocaust nie als das berichtet worden, was wir heute sehen - als Gesamtphänomen. Es sei immer nur über einzelne Ereignisse oder Gräueltaten gegangen, "so dass dem amerikanischen oder britischen Leser der perfide Mordplan nie im Ganzen klar wurde."

Dass aber selbst die schon damals bedeutende New York Times ebenfalls den sich abzeichnenden Holocaust nicht auf die Titelseite nahm, scheint aus heutiger Sicht besonders unverständlich: Die Zeitung war in jüdischer Hand. Wohl gerade deshalb, sagt Domeier, wollte man das Thema "nicht so hoch hängen". Man habe sich "innerhalb der amerikanischen Medienlandschaft und der Öffentlichkeit nicht bezichtigen lassen wollen, nur jüdische Interessen zu vertreten. Deshalb hat die NYT das Thema kleiner gehalten". Denn: Zu jener Zeit war auch in den USA und Großbritannien der Antisemitismus stark verbreitet.

Geheimer Deal zwischen AP und Reichspropagandaministerium

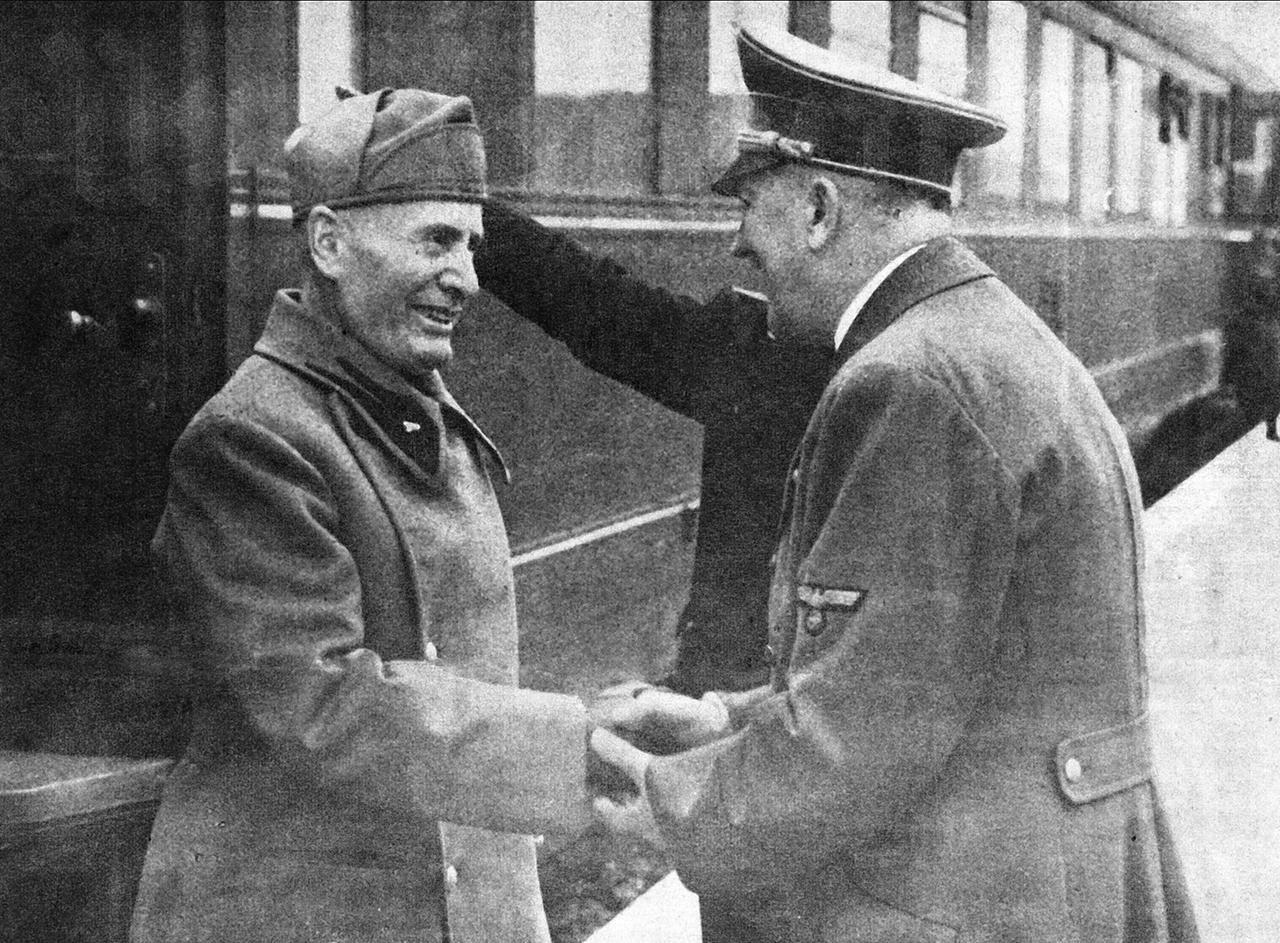

Dabei gab es durchaus eine rege Zusammenarbeit der amerikanischen Medien mit der reichsdeutschen Regierung. Domeier beschreibt einen "geheimen Deal" zwischen der amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press (AP) - heute die größte der Welt - und dem Reichspropagandaministerium. Schon vor dem Kriegseintritt der USA 1943 habe man sich geeinigt, dass man doch "medial miteinander im Geschäft bleiben möchte", fand Domeier heraus. Über geheime Kanäle und die neutralen Hauptstädte Lissabon und Stockholm seien dann bis Kriegsende täglich Pressefotos ausgetauscht worden.

Die interessantesten Fotos deutscher Medien wurden dazu in Berlin ausgewählt und AP übergeben. Häufige Motive waren etwa neueste Waffensysteme oder persönliche Geschichten über neue Generäle. "Die Bilder sollten zeigen, dass alles wunderbar weiter läuft - der Krieg, das soziale und kulturelle Leben. Und das ist dann auch so gebracht worden." Fast alle amerikanischen Zeitungen, Fernseh- und Radiosender hätten Material von AP bekommen, sagt Domeier.

Für ausländische Medienkorrespondenten wurde es unterdessen zunehmend schwierig, wahrheitsgemäß aus Deutschland zu berichten. Auch sie standen bald unter scharfer Beobachtung und Kontrolle durch das Naziregime. Reporter, die nicht nach den Vorstellungen der Nazis berichteten, wurden drangsaliert oder ausgewiesen.

Der nazifreundliche Korrespondent der New York Times

Einer der zuletzt wenigen verbliebenen war der Deutschland-Korrespondent der New York Times, Guido Enderis. Konsequent spielte der Amerikaner Enderis die Verfolgung und Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung in Deutschland herunter, schrieb dem Naziregime friedliche Intentionen zu. Er bejubelte das Talent Joseph Goebbels und berichtete begeistert von den Feierlichkeiten zu Hitlers 50. Geburtstag in Berlin. Enderis sorgte außerdem dafür, dass kritischere Berichte von anderen Kollegen in den Hintergrund traten.

Seine erstaunliche Karriere hat die US-amerikanische Medienwissenschaftlerin und Professorin an der Northeastern University, Laurel Leff, erforscht. Trotz zunehmend kritischer Nachfragen aus der New Yorker Redaktion habe Enderis angeforderte Artikel über Repressionen gegen Juden in Deutschland immer wieder verweigert oder verzögert. Erste Berichte über jüdische Gettos bezeichnete er sogar als falsch. Als er einmal einen Gefangenen im Konzentrationslager Oranienburg interviewen konnte, habe der einen "normalen" Eindruck auf ihn gemacht, zitiert Leff den Korrespondenten.

Jüdische Herausgeber wollten "Aufruhr" vermeiden

Auch sie geht davon aus, dass der Grund für die Zurückhaltung der New York Times darin lag, dass die jüdischen Herausgeber um jeden Preis "einen Aufruhr wegen der jüdischen Besitzer" vermeiden wollten. Mit seiner nazifreundlichen Haltung war Enderis ein Garant dafür, dass die Zeitung weiter ein Büro in der deutschen Hauptstadt haben konnte.

Mit Fortschreiten des Zweiten Weltkriegs wurde den Chefs der NYT aber zunehmend unwohl bei der Berichterstattung ihres Korrespondenten, berichtet Leff. Enderis wurde angewiesen, weniger zu schreiben, stattdessen bediente man sich mehr aus den Nachrichtenagenturen Associated Press und United Press.

Doch die standen bekanntlich ebenfalls unter Einfluss der Nazis. Weswegen das Thema Holocaust auch in der New York Times weiterhin unter ferner liefen stattfand. Leff zählte nach: Von den 38 Times-Geschichten über die Juden in Deutschland, die 1940 und 1941 in Berlin entstanden, stammten 25 aus Agenturmaterial. Als Propagandaminister Goebbels im November 1941 seinen Plan zur systematischen Vernichtung der Juden vorlegte, berichtete die NYT darüber auf Seite elf.