Aushängeschild für das Human Brain Project war anfangs der Hirnforscher Henry Makram von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne. Im Mittelpunkt stand eine große Vision.

„Our mission ist o build a detailed realistic computer model oft he human brain.“

Unsere Mission ist es, ein detailliertes, realistisches Computermodell des menschlichen Gehirns zu bauen, so Makram. Damit sorgte er von Anfang an für Widerspruch. Das Ziel sei zu hoch angesetzt. Und: Henry Makram stelle seine eigene Forschung zu sehr in den Vordergrund. Die Projektteilnehmer wünschten sich mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit, statt einer One-Man-Show. Henry Makram trat deshalb zurück in die zweite Reihe, und die Teilprojekte erhielten mehr Aufmerksamkeit.

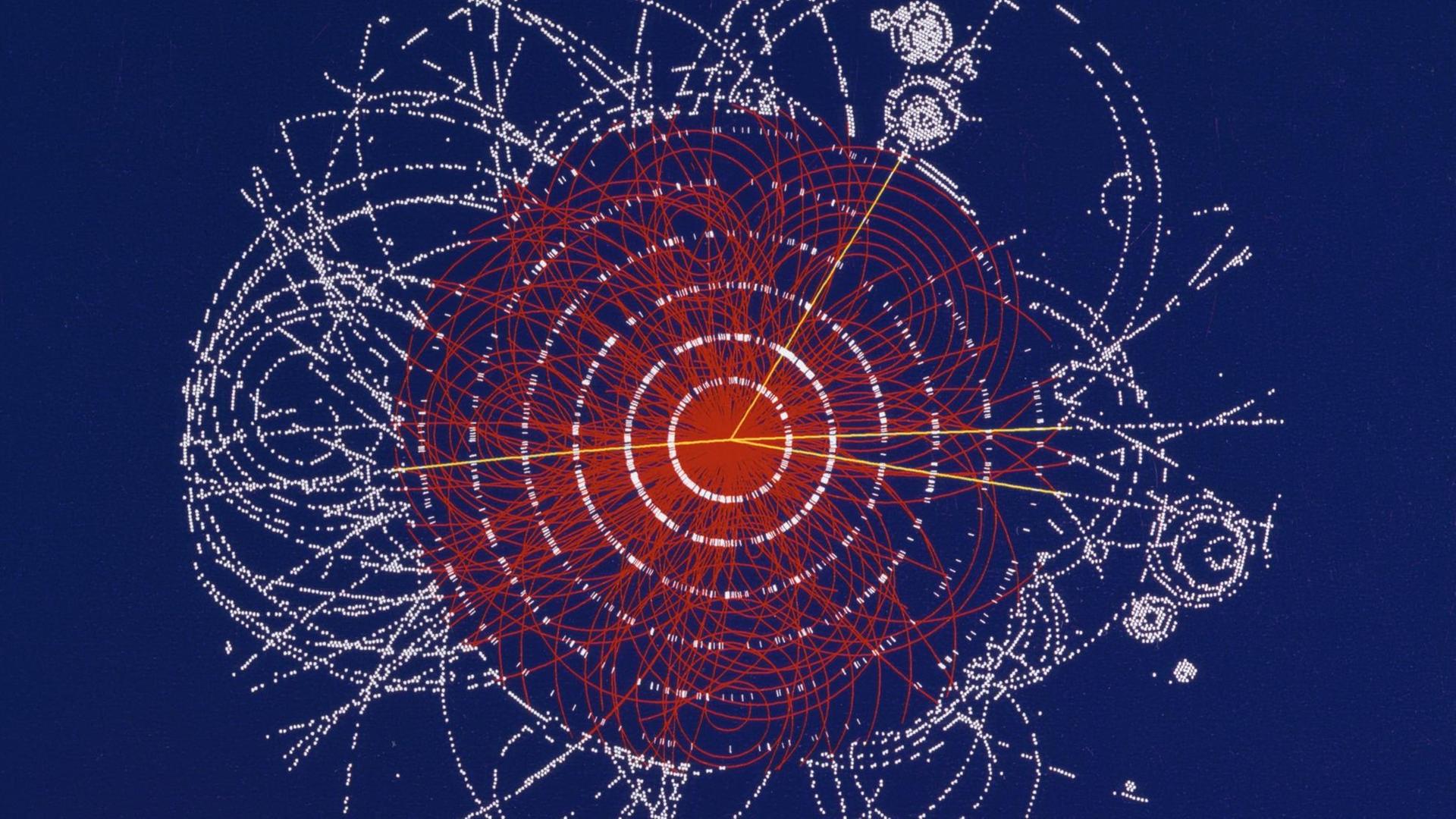

Die Gehirnsimulation in Supercomputern ist komplex

Die Zielrichtung aber blieb erhalten: Die Verbindung von Hirnforschung und Computertechnologie.

„Ein ganz großes Problem ist die riesige Komplexität der Daten.“

Erläutert Katrin Amunts, seit 2016 wissenschaftliche Leiterin des Human Brain Projects. Sie koordiniert, zurückhaltend und ohne große Worte. Deutlich stellt sie klar: Die Gehirnsimulation in Supercomputern ist nach wie vor Teil des Projekts.

„Es wird immer dann sehr rechenintensiv, wenn wir versuchen das ganze Gehirn mit all seinen Zellen, all seinen Verbindungen – oder mit möglichst vielen Zellen und Verbindungen – realitätsgenau auf dem Computer abzubilden. Und dann braucht man auf einmal riesige Rechenleistungen.“

Mehr zum Thema:

Die Forschenden können nicht einfach drauflos simulieren. Die Struktur muss bekannt sein. Eine wichtige Grundlage, um das menschliche Gehirn räumlich zu erfassen, ist ein 3D-Gehirnatlas. Katrin Amunts hat ihn mit ihren Teams am Forschungszentrum Jülich und an der Universität Düsseldorf erstellt. 24.000 feine Gehirnschnitte aus 23 Gehirnen lieferten die Grundlage für eine Art Google Earth des menschlichen Gehirns.

Wie Google Earth für das menschliche Gehirn

Stefan Rotter, der nicht im Projekt mitarbeitet, sieht in diesem und anderen Ergebnissen des Human Brain Projects wichtige neue Werkzeuge für die Hirnforschung. Durchbrüche seien so aber nicht zu erwarten.

„Die Hoffnung, die manche Leute in Big Data setzen, dass man nur genug Daten haben muss, und dann fällt das Ergebnis automatisch heraus, die teile ich ehrlich gesagt nicht.“

Kleine Bereiche des Gehirns lassen sich im Computer darstellen und auch simulieren. Die Zusammenarbeit von Gehirnstrukturen, die weit von einander entfernt sind, ist nicht so einfach zu erfassen. Außerdem gehe es nicht nur um die Verdrahtung der Nervenzellen und Nervennetzwerken, betont Stefan Rotter.

„Das Problem ist nämlich, dass diese Netzwerke sich ständig verändern. Die Art und Weise wie Nervenzellen miteinander kommunizieren ist nicht fest, sondern sie hängt davon ab, welche Erfahrungen dieses Gehirn gemacht hat. All diese Veränderungen führen dazu, dass das Gehirn seine Funktion ständig anpasst.“

Superrechner reichen nicht

Mit reichlich Forschungsgeld und immer größeren Superrechnern allein lässt sich das Gehirn deshalb nicht verstehen. Das ist auch Katrin Amunts und ihren Mitstreitern im Human Brain Project bewusst. Eine Reaktion auf die Kritik heißt: EBrains, eine Infrastruktur, die Wissenschaftler aus ganz Europa zusammenführt. Der Gehirn-Atlas ist ein Teil davon.

„Man muss sich das eher so vorstellen, dass das eine Forschungsumgebung ist, wo man ganz viele Möglichkeiten hat, von einem Werkzeug zum anderen gehen kann und die miteinander verknüpfen kann, immer genau weiß, was man tut, alles genau reproduzieren kann. Und letztendlich Möglichkeiten zur Verfügung hat, die man niemals alleine hätte. Das ist eigentlich das Tolle an der Sache.“

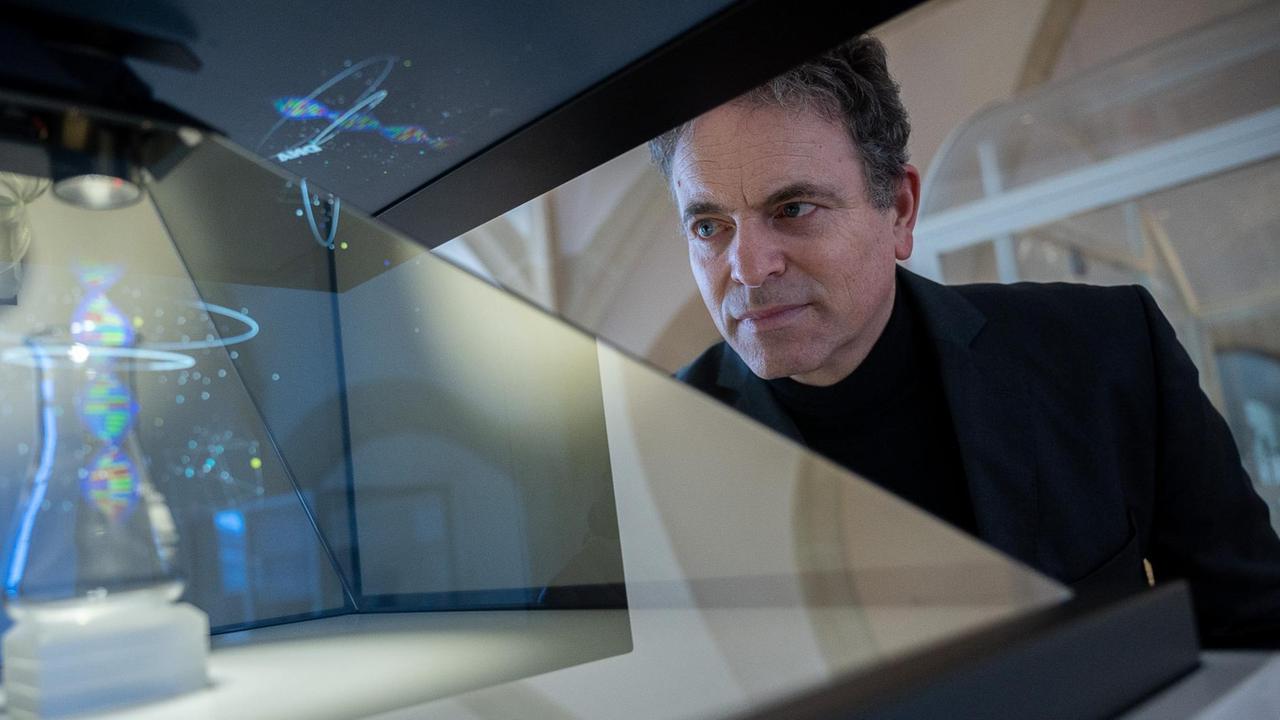

Die Infrastruktur EBrains soll eine Art Vermächtnis des Human Brain Projects werden. Sie führt unterschiedlichste Forschungsansätze zusammen. Für den Kognitionspsychologen Rainer Goebel ist EBrains eine große Hilfe. Er simuliert Prozesse im Gehirn, wie zu Beginn des Projektes versprochen.

„Haben wir das Ziel erreicht? Natürlich haben wir nicht im allerhöchsten Detailgrad das ganze Gehirn simuliert. Das haben wir nicht erreicht.“

Rainer Goebel simuliert an der Maastricht-Universität in den Niederlanden die Koordination von Greifbewegungen. Greifen erfordert neben der Motorik das Zusammenspiel von Sehen und Fühlen. Im Computer geht es darum, die verschiedenen Prozesse zu verknüpfen.

Mit KI das Gehirn verstehen

Ein Roboter, der zunächst nur im Computer existiert, lernt Greifen. Dabei lässt sich Rainer Goebel von künstlicher Intelligenz unterstützen.

„Der Roboter hat quasi dieselbe Struktur wie der Mensch. Er hat Augen, er sieht seine Hand, er fühlt das Objekt in der Hand mit Sensoren. Und er lernt, es zu halten oder wenn es auf einem Tisch steht, zu greifen, damit zu arbeiten in seiner Hand. Er lernt eine gewisse Fingerfertigkeit.“

Was zunächst im Computer stattfindet, soll mit Hilfe eines Robotik-Unternehmens in die Praxis umgesetzt werden. Aber Rainer Goebel geht es nicht nur darum, einen Roboter mit menschlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Er will die Prozesse im menschlichen Gehirn verstehen, die das Greifen möglich machen. Und das wiederum trägt dazu bei, das Gehirn als Ganzes besser zu begreifen, so wie es die Vision des Human Brain Projects war und ist.

„Wir müssen ja auch den Geist in die Maschine oder ins Gehirn bringen. Das heißt: Durch die Robotik und die zielgerichteten Aufgaben, Dinge zu tun, planen zu können, greifen zu können, wurde das Projekt geerdet von der Funktionsseite her.“

Learning by doing. Auch im Human Brain Project hat sich dieses Motto bewährt. Nachdem anfangs große Visionen im Vordergrund standen, denkt man nun in kleineren Schritten. Dabei ist allen Beteiligten klar: Der Durchbruch kommt nicht aus dem Rechner. Hirnforschung braucht menschliche Gehirne, die selbst denken. Der Computer kann dabei Hilfestellung leisten.