In seinem Essay "Fremder im Dorf" schreibt Baldwin: "Nach dem mir verfügbaren Informationsstand hatte kein schwarzer Mann vor mir dieses kleine Schweizer Dorf jemals betreten." Die Dorfkinder riefen ihm vergnügt "Neger, Neger" hinterher. Baldwin beschreibt das Aufeinanderprallen zweier Kulturen, wenn ein schwarzer US-Amerikaner einer für ihn neuen, naiven, nicht unbedingt feindlich gemeinten Form von Rassismus begegnet. Und er sieht das bekannte Bild afrikanischer Ureinwohner gespiegelt, die zum ersten Mal einen weißen Mann erblicken. Baldwins Blick auf die Dorfbevölkerung und deren Blick auf den fremden Großstädter mündet in eine Analyse des Verhältnisses von Weißen und Schwarzen in Amerika vor dem Hintergrund der Geschichte der Sklaverei. Aus dem Amerikanischen von Pociao.

James Baldwin, geboren 1924 in Harlem, New York, war einer der bedeutendsten US-amerikanischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts und Schlüsselfigur des Civil Rights Movements. Baldwin galt als scharfer Beobachter seiner Zeit. In seinen gesellschaftskritischen Texten schrieb er kompromisslos über Rassismus, Sexualität und die Überwindung von Klassengrenzen. James Baldwin starb 1987 in Frankreich, das dem lebenslangen Außenseiter zur zweiten Heimat geworden war. Der Essay "Fremder im Dorf", der später in dem berühmten Essay-Band "Notes of a Native Son" abgedruckt wurde, erschien 1953 erstmals im "Harper’s Magazine".

(Teil 5 am 5.1.2020)

Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, hatte vor mir kein schwarzer Mann dieses kleine Dorf in der Schweiz jemals betreten. Bereits vor meiner Ankunft hatte man mir erzählt, dass ich für die Bewohner wahrscheinlich eine "Sehenswürdigkeit" sein würde; daraus schloss ich, dass in der Schweiz Menschen meiner Hautfarbe selten sind; aber natürlich sind Städter außerhalb der Stadt immer eine "Sehenswürdigkeit". Ich wäre nicht auf die Idee gekommen – möglicherweise weil ich Amerikaner bin –, dass es irgendwo auf der Welt Menschen gibt, die noch nie einen Schwarzen gesehen hatten. Dies lässt sich allerdings nicht mit der Abgeschiedenheit des Dorfes erklären. Es liegt sehr hoch, aber nur vier Stunden von Mailand und drei von Lausanne entfernt. Trotzdem kennt es kaum jemand, und nur wenige Menschen würden ihre Ferien hier verbringen wollen.

Andererseits sind die Bewohner des Dorfes durchaus in der Lage, zu kommen und zu gehen, wie es ihnen passt, und das tun sie, zum Beispiel wenn sie eine Stadt am Fuß des Berges mit etwa 5.000 Einwohnern aufsuchen. Es ist der nächste Ort, in dem man einen Film sehen oder zur Bank gehen kann. Im Dorf selbst gibt es weder ein Kino noch eine Bank, eine Bücherei oder ein Theater; sehr wenige Radios, einen Jeep, einen Kombi und im Moment eine Schreibmaschine, nämlich meine; eine Erfindung, die die Frau von nebenan noch nie gesehen hatte.

Etwa 600 Seelen leben hier, alle katholisch – das schließe ich aus der Tatsache, dass die katholische Kirche das ganze Jahr über geöffnet ist, die protestantische Kapelle hingegen, die etwas abseits des Dorfes auf einem kleinen Hügel steht, nur im Sommer, wenn die Touristen kommen. Die Landschaft ist einfach überwältigend, ringsum erheben sich mächtige Gipfel, Eis und Schnee, so weit das Auge reicht. In dieser weißen Wildnis sind Männer, Frauen und Kinder den ganzen Tag unterwegs, schleppen Wäsche, Holz, Eimer, Kannen mit Milch oder Wasser und fahren sonntagnachmittags gelegentlich Ski.

Die einzige wirkliche Attraktion des Dorfes sind die heißen Quellen, womit auch die Touristensaison erklärt wäre. Ein alarmierend hoher Anteil von Touristen sind ganz oder teilweise behinderte Menschen, die Jahr für Jahr – meistens aus anderen Teilen der Schweiz – zur Kur hierher kommen. Dies verleiht dem Dorf auf dem Höhepunkt der Saison eine ziemlich erschreckende, heilige Aura, wie eine kleinere Ausgabe von Lourdes.

In diesem ersten Sommer blieb ich zwei Wochen und hatte keineswegs die Absicht wiederzukommen. Doch ich tat es, im Winter, um hier zu arbeiten, denn das Dorf bietet keinerlei Ablenkung und hat den zusätzlichen Vorteil, außerordentlich billig zu sein. Jetzt ist es erneut Winter, ein Jahr später, und ich bin wieder hier. Jeder im Dorf kennt meinen Namen, obwohl kaum jemand ihn benutzt, und weiß, dass ich Amerikaner bin. Aber das wird hier keiner wirklich glauben: Schwarze kommen schließlich aus Afrika. Jeder weiß auch, dass ich mit dem Sohn einer Frau befreundet hin, die hier geboren wurde, und dass ich in ihrem Chalet wohne. Dennoch bleibe ich ein Fremder, heute ebenso wie am ersten Tag meiner Ankunft, und die Kinder rufen: ,"Neger! Neger!", wenn ich durch die Straßen gehe.

Ich muss gestehen, dass ich am Anfang so schockiert war, dass ich gar nicht richtig reagieren konnte. Falls ich überhaupt eine Regung zeigte, so bestand sie in dem Versuch, freundlich zu sein, denn darauf zu achten, anderen zu "gefallen", macht einen großen Teil der Erziehung eines amerikanischen Schwarzen aus (lange bevor er zur Schule geht). Die Routine "Lächle, und die Welt lächelt zurück" funktionierte in dieser Situation genauso wie in der, für die sie erfunden worden war, nämlich gar nicht. Schließlich kann man niemanden mögen, dessen menschliche Qualitäten und Komplexität man nicht anerkennt oder anzuerkennen vermag.

Alle körperlichen Attribute eines Farbigen, die mir in Amerika einen anderen, fast vergessenen Schmerz zugefügt hatten, waren in den Augen der Dorfbewohner ganz einfach übernatürlich, wenn nicht gar Teufelszeug. Manche fanden, mein Haar sei so schwarz wie Teer und fühle sich an wie Draht oder Baumwolle. Im Scherz schlug man mir vor, ich solle es wachsen lassen und mir einen Wintermantel daraus machen. Wenn ich länger als fünf Minuten in der Sonne saß, kam mit Sicherheit irgendein besonders Verwegener, der zögernd mein Haar berührte, als hätte er Angst vor einem elektrischen Schlag, oder darüber staunte, dass die Haut meiner Hand nicht abfärbte, wenn er die seine darauflegte. Zugegeben, all dies hatte den Charme aufrichtiger Verwunderung, die in nichts von absichtlicher Unfreundlichkeit getrübt war, aber man schien mich auch nicht für ein menschliches Wesen zu halten: Ich war einfach ein lebendes Wunder.

Mir war damals klar, dass sie nicht unfreundlich sein wollten, und ich weiß es auch heute. Trotzdem muss ich mich jedes Mal daran erinnern, wenn ich das Chalet verlasse. Die Kinder, die "Neger!" rufen, können nicht wissen, welche Echos sie damit in mir auslösen. Sie platzen vor Übermut, und den Beherzteren schwillt vor Stolz die Brust, wenn ich stehen bleibe, um mit ihnen zu reden. Aber es gibt auch Tage, da ist mir nicht nach Stehenbleiben und Lächeln, und ich habe keine Lust, mit ihnen zu spielen, sondern murmle mürrisch vor mich hin, so wie ich es in den Straßen einer Stadt, die diese Kinder nie gesehen haben, getan hatte, als ich kaum größer war als sie jetzt: Your mother was a nigger.

Joyce hat recht, wenn er behauptet, dass die Geschichte ein Alptraum sei – aber vielleicht ist es einer, aus dem man nicht erwachen kann. Die Menschen sind in der Geschichte gefangen und die Geschichte in ihnen.

Ich dachte an Weiße, die zum ersten Mal in ein afrikanisches Dorf kamen, fremde, so wie ich hier einer bin, und versuchte mir vorzustellen, wie die verblüfften Einwohner ihr Haar betasteten und über ihre Hautfarbe rätselten. Doch es gibt einen großen Unterschied zwischen dem ersten weißen Mann, den die Afrikaner sahen, und dem ersten Schwarzen, den die Weißen sahen.

Der Weiße empfindet das Staunen seines Gegenübers als Tribut, denn er ist gekommen, um die Einheimischen zu erobern und zu bekehren. Dass sie im Vergleich zu ihm selbst minderwertig sind, wird nicht einmal ansatzweise in Frage gestellt. Ich hingegen finde mich ohne jeden Gedanken an Eroberung unter Menschen wieder, deren Kultur mich beherrscht, mich sogar in gewisser Hinsicht erschaffen hat, Menschen, die mich mehr Zorn und Erbitterung gekostet haben, als sie je wissen können, obwohl sie keine Ahnung von meiner Existenz hatten.

Das Erstaunen, mit dem ich sie vermutlich begrüßt hätte, wären sie ein paar Jahrhunderte zuvor in mein afrikanisches Dorf gekommen, hätte ihre Herzen erfreuen können. Doch das Erstaunen, mit dem sie mich heute begrüßen, kann das meine nur vergiften.

Und das, obwohl ich verschiedene Möglichkeiten hätte, anders zu empfinden, und trotz meiner freundlichen Unterhaltungen mit der Frau des Bistro-Besitzers, trotz ihres dreijährigen Sohns, der am Ende mein Freund geworden ist, trotz des salut und bonsoir, das ich mit den Leuten wechsle, denen ich begegne, und obwohl mir bewusst ist, dass man kein Individuum dafür zur Rechenschaft ziehen kann, was die Geschichte tut oder getan hat.

Ich erwähnte, dass die Kultur dieser Menschen mich beherrscht – dennoch kann man kaum sie für die europäische Kultur verantwortlich machen. Amerika ist ein Produkt Europas, die Bewohner dieses Dorfes aber haben Amerika nie gesehen, und kaum mehr von Europa als die kleine Stadt am Fuß ihres Berges. Trotzdem bewegen sie sich mit einer Autorität, die ich niemals haben werde, und betrachten mich zu Recht nicht nur als Fremden in ihrem Dorf, sondern auch als verdächtigen Nachzügler, als jemanden, der keine Ansprüche auf etwas erheben kann, was sie, wie unbewusst auch immer, als ihr Erbe betrachten.

Denn dieses Dorf, selbst wenn es noch unvergleichlich abgeschiedener und unglaublich primitiver wäre, ist der Westen, ein Westen, dem ich auf seltsame Weise aufgepfropft wurde. Unter dem Gesichtspunkt der Macht können diese Leute nirgendwo auf der Welt Fremde sein; sie haben die moderne Welt letztendlich geschaffen, selbst wenn sie sich dessen gar nicht bewusst sind. Auch die Ungebildetsten unter ihnen haben auf eine Art, die mir verwehrt ist, eine Beziehung zu Dante, Shakespeare, Michelangelo, Aischylos, da Vinci, Rembrandt und Racine; die Kathedrale von Chartres bedeutet ihnen etwas, was sie mir nicht bedeuten kann, so wie es sicher auch das Empire State Building tun würde, falls jemand von hier es je zu Gesicht bekäme. Aus ihren Kirchenliedern und Tänzen gingen Beethoven und Bach hervor. Vor wenigen Jahrhunderten hatten sie ihre Blüte erreicht – ich aber war in Afrika und sah die Eroberer kommen.

Der Zorn der Rechtlosen nützt dem Einzelnen nichts, ist aber dennoch unvermeidlich. Zorn, Verstellung und Verachtung sind mit der Macht der Weißen zwangsläufig verbunden. Entscheidend ist hier, dass die Bedeutung der Weißen in der Welt der Schwarzen keine wirkliche Entsprechung hat. Infolgedessen nehmen alle Schwarzen allen Weißen gegenüber eine Haltung ein, die letztendlich darauf abzielt, ihnen das Juwel ihrer Naivität zu entreißen oder aber sie teuer bezahlen zu lassen.

Der Schwarze versucht mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu erreichen, dass der Weiße ihn nicht länger als exotische Rarität betrachtet, sondern als menschliches Wesen anerkennt. Das ist ein überaus aufwühlender und schwieriger Prozess, denn hinter der Unbefangenheit des Weißen steckt eine Menge Willenskraft. Die meisten Menschen neigen von Natur aus weder zur Reflexion noch zur Bösartigkeit, und daher hält der Weiße den Schwarzen lieber auf einem gewissen menschlichen Abstand, weil es so leichter für ihn ist, seine Unbefangenheit zu bewahren und der Möglichkeit aus dem Weg zu gehen, dass man ihn für die Verbrechen seiner Vorfahren oder Nachbarn zur Rechenschaft zieht. Trotzdem ist ihm völlig bewusst, dass er eine bessere Stellung in der Welt einnimmt als Farbige, und er kann auch den Verdacht nicht ganz ausräumen, dass er deshalb von ihnen gehasst wird. Er möchte nicht gehasst werden, aber er möchte auch nicht mit ihm tauschen, und an diesem unangenehmen Punkt sucht er notgedrungen bei allerlei Legenden Zuflucht, die die Weißen über die Schwarzen in die Welt gesetzt haben. Kein Wunder, dass er sich dabei sozusagen in der Sprache verstrickt, mit der er die Hölle und auch die Eigenschaften beschreibt, die zur Hölle führen: schwarz wie die Nacht.

Was die Fantasie aus anderen Menschen macht, wird natürlich von den Gesetzen der eigenen Persönlichkeit diktiert, und deshalb ist es nicht ohne eine gewisse Ironie, dass daraus, wie sich der Weiße den Schwarzen vorstellt, dieser entnehmen kann, wer der Weiße in Wirklichkeit ist.

So habe ich gesagt, dass ich heute in dem Dorf genauso fremd bin wie im ersten Sommer, aber das stimmt nicht ganz. Die Dorfbewohner rätseln weniger über die Beschaffenheit meines Haars als damals, dafür aber mehr über mich. Und dass ihre Verwunderung heute auf einer anderen Ebene existiert, spiegelt sich in ihrer Haltung und in ihren Augen. Da sind die Kinder, die nach unberechenbarer Kinderart entzückende, urkomische, manchmal auch erstaunlich ernsthafte Annäherungsversuche unternehmen. Andere, denen eingeimpft wurde, dass der Teufel ein schwarzer Mann ist, schreien vor Angst, wenn sie mich kommen sehen. Einige ältere Frauen gehen nie ohne einen freundlichen Gruß an mir vorbei, andere starren zu Boden, wenden den Blick ab oder verziehen gar abschätzig das Gesicht. Manche Männer trinken mit mir und schlagen vor, dass ich Skifahren lerne – wollen wissen, ob ich verheiratet bin, und stellen Fragen nach meinem métier. Andere aber bezichtigen hinter meinem Rücken le sale nègre des Holzdiebstahls, und schon entdecke ich jene seltsam durchdringende, paranoide Feindseligkeit, die man bisweilen im Blick weißer Amerikaner erkennt, wenn sie sonntags mit ihrer Freundin spazieren gehen und einem Schwarzen begegnen.

Es klafft ein fürchterlicher Abgrund zwischen den Straßen dieses Dorfes und denen der Stadt, in der ich zur Welt kam, zwischen den Kindern, die heute "Neger!" schreien, und denen, die gestern "Nigger!"' schrien. Dieser Abgrund ist die Erfahrung, die amerikanische Erfahrung. Heute drücken die beiden mir nachgeschleuderten Ausdrücke hauptsächlich Erstaunen aus: Ich bin hier ein Fremder. Aber in Amerika bin ich zu Hause, und derselbe Begriff bezeichnet dort den Zwiespalt, den meine Anwesenheit in der amerikanischen Seele ausgelöst hat.

Denn dieses Dorf beweist mir, dass es einen Tag gab, einen gar nicht allzu fernen Tag, an dem die Amerikaner noch keine richtigen Amerikaner waren, sondern unzufriedene Europäer, die vor einem großen, noch nicht eroberten Kontinent standen und vielleicht zufällig auf einen Marktplatz gerieten, wo sie zum ersten Mal im Leben Farbige sahen. Es muss ein Schock gewesen sein, wie sonst ließe sich die prompte Entscheidung erklären, dass man diese Schwarzen nicht als Menschen, sondern als Vieh anzusehen hatte? Und ja, richtig, das Bedürfnis auf Seiten der Siedler, ihre moralischen Ansprüche in der Neuen Welt mit der Tatsache – und der Notwendigkeit – der Sklaverei zu verbinden, hat den Reiz dieser Vorstellung entscheidend verstärkt. Im Übrigen drückt diese Vorstellung mit typisch amerikanischer Unverblümtheit die Haltung aus, die in unterschiedlichem Maße alle Herren allen Sklaven gegenüber einnehmen.

Doch angesichts aller ehemaligen Sklaven, Sklavenbesitzer und des Dramas, das für die Amerikaner vor über 300 Jahren in Jamestown seinen Ausgang nahm, müssen mindestens zwei Unterschiede beachtet werden. Der schwarze amerikanische Sklave konnte zum einen nicht davon ausgehen, dass es ihm je gelingen würde, seinem Herrn die Macht zu entreißen, wie es die Sklaven in vergangenen Epochen oftmals getan hatten. Dies war eine Annahme, mit der die Moderne, die tiefgreifende Veränderungen in den Zielen und Dimensionen von Macht mit sich bringen sollte, radikal aufräumte; erst heute erweckt man sie auf beispiellose Weise und mit unabsehbaren Folgen wieder zu neuem Leben. Doch selbst wenn diese Annahme mit unverminderter Stärke fortbestanden hätte, der amerikanische Sklave hätte sie nicht nutzen können, um seiner Lage Würde zu verleihen, denn diese Annahme beruht auf einer anderen: dass der Sklave, der selbst im Exil mit seiner Vergangenheit verbunden bleibt, irgendeine Möglichkeit besitzt – und sei es nur in der Erinnerung –, die Formen seines früheren Lebens zu achten und aufrechtzuerhalten, kurz: seine Identität zu bewahren.

Das aber war beim schwarzen Sklaven Amerikas keineswegs der Fall. Er ist einzigartig unter den Farbigen der Welt, insofern, als man ihn seiner Vergangenheit buchstäblich auf einen Schlag beraubt hat. Man fragt sich, was um Himmels willen der erste Sklave seinem erstgeborenen dunkelhäutigen Kind sagen konnte. Die schwarzen Gefangenen, die zu schwarzen Amerikanern werden sollten, konnten weder hoffen, dass ihre Situation sich jemals ändern würde, noch wies irgendetwas darauf hin, dass sie je anders gewesen war. Um es mit den Worten von E. Franklin Frazier zu sagen, sie mussten einen "Beweggrund finden, um in der amerikanischen Kultur zu leben oder zu sterben". Die Identität der amerikanischen Schwarzen rührt aus dieser extremen Situation, und die Entwicklung ihrer Identität war eine Quelle unerträglicher Angst im Bewusstsein und im Leben ihrer Herren.

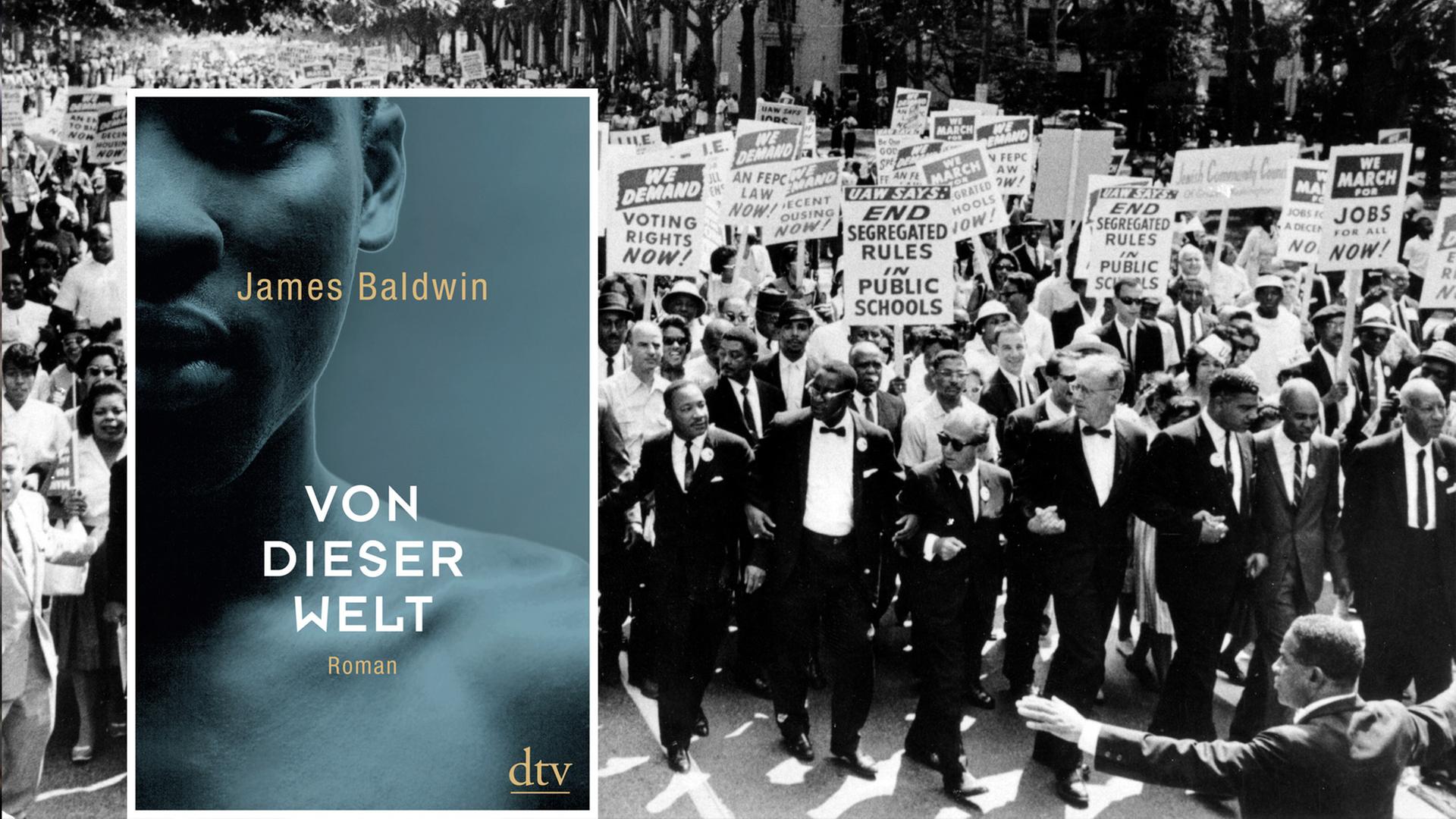

Denn die Geschichte der amerikanischen Schwarzen ist einmalig auch in dieser Hinsicht: dass die Frage ihres Menschseins und ihrer Rechte als menschliche Wesen von entscheidender Bedeutung für mehrere Generationen aller Amerikaner war. So entscheidend war sie, dass man sie letztendlich dazu missbrauchte, die Nation zu spalten. Aus diesem Streit heraus entstand der vergiftete Ausdruck ,"Nigger"! Einen solchen Zwiespalt hat Europa niemals gehabt. Von daher kann Europa auch nicht verstehen, wie oder warum er überhaupt entstanden ist, weshalb seine Auswirkungen so häufig verheerend und im Wesentlichen nicht vorhersehbar sind, oder warum er bis heute nie vollständig gelöst werden konnte. Europas schwarze Besitztümer blieben und verbleiben bis heute in den europäischen Kolonien, so weit entfernt, dass sie keine wie auch immer geartete Bedrohung für die Identität des Europäers darstellen. Sollten sie überhaupt je ein Problem für das europäische Gewissen dargestellt haben, handelte es sich um eins, das angenehm abstrakt blieb: Im Grunde existierte der Schwarze als Mensch für Europa nicht. In Amerika jedoch war er selbst als Sklave ein unübersehbarer Teil des allgemeinen gesellschaftlichen Gefüges, und kein Amerikaner konnte es umgehen, ihm gegenüber Stellung zu beziehen. Bis heute versuchen Amerikaner, die Schwarzen zu einer Abstraktion zu machen, doch allein die Art dieser Abstraktion offenbart den gewaltigen Einfluss, den die Präsenz des Schwarzen auf den amerikanischen Charakter gehabt hat.

Betrachtet man die Geschichte der Farbigen in Amerika, so gilt es festzuhalten, dass die moralischen Überzeugungen eines Menschen oder eines Volkes weit weniger vergänglich sind, als das Leben – das über keinerlei Moral verfügt – sie erscheinen lässt. Sie verschaffen ihm einen Bezugsrahmen und eine notwendige Hoffnung, die Hoffnung nämlich, dass er über sich selbst hinauswachsen und über das Leben triumphieren kann, obwohl es ihm übel mitgespielt hat. Würde eine solche Hoffnung nicht existieren, wäre das Leben kaum zu ertragen. Und noch einmal, selbst wenn das Schlimmste schon gesagt ist, eine Überzeugung zu verraten, heißt keineswegs, sich ihrer Macht zu entziehen. Der Verrat an einer Überzeugung ist nicht gleichzusetzen mit ihrem Ende. Wäre es anders, gäbe es überhaupt keine moralischen Normen auf der Welt. Und doch muss man ebenso anerkennen, dass Moral auf Ideen basiert und Ideen grundsätzlich gefährlich sind – gefährlich deshalb, weil sie nur zu Taten führen können, doch wohin wiederum diese führen, kann niemand voraussagen. Gefährlich aber auch in dieser Hinsicht: dass man Menschen zu den unmenschlichsten Exzessen treiben kann, wenn man ihnen verwehrt, ihren Überzeugungen treu zu bleiben, und es gleichzeitig unmöglich erscheint, sich von ihnen zu befreien. Die Ideen, auf denen amerikanische Überzeugungen basieren, sind nicht in Amerika entstanden, obgleich Amerikaner dies offenbar häufig glauben. Sie stammen aus Europa. Und die Einführung der Demokratie auf dem amerikanischen Kontinent bedeutete einen viel milderen Bruch mit der Vergangenheit als die Notwendigkeit, dieses Konzept auf Schwarze auszuweiten.

Die Idee der weißen Überlegenheit beruht allein auf der Tatsache, dass Weiße die Schöpfer der Zivilisation und daher auch ihre Hüter und Verteidiger sind. Deshalb war es Amerikanern nicht möglich, Schwarze als ihresgleichen zu akzeptieren, denn damit hätten sie ihren Status als Weiße gefährdet. Sie nicht zu akzeptieren hieß jedoch, ihre menschliche Realität, ihre Bedeutung und Komplexität als Menschen zu leugnen, und die Anstrengung, etwas so überwältigend Unleugbares abzustreiten, zwang sie zu geradezu fantastischen, ja ans Pathologische grenzenden Vereinfachungen.

Die Wurzel des amerikanischen Rassenproblems liegt in der Notwendigkeit, dass der weiße Amerikaner eine Möglichkeit finden muss, mit den Schwarzen zusammenzuleben, um mit sich selbst zusammenleben zu können. Und die Geschichte dieses Problems lässt sich auf die Methoden beschränken, die Amerika benutzte – Lynchjustiz und Gesetzgebung, Rassentrennung und ihre staatliche Billigung, Einschüchterung und Konzessionen –, entweder, um sich mit dieser Notwendigkeit zu arrangieren, sie zu umgehen, oder aber eine Möglichkeit zu finden, beides gleichzeitig zu tun. Das daraus resultierende Spektakel. albern und schrecklich zugleich, veranlasste jemanden zu dem durchaus zutreffenden Ausspruch, Schwarzer-in-Amerika sei eine Form von Wahnsinn, die den Weißen ereilt.

In dieser langen Schlacht, die noch keineswegs beendet ist und deren unvorhersehbare Folgen noch vielen zukünftigen Generationen zu schaffen machen werden, ging es dem weißen Mann darum, seine Identität zu schützen; der Schwarze hingegen musste sich seine Identität erst schaffen. Und trotz des Terrors, den der Farbige in Amerika ertragen musste und sporadisch bis heute erträgt, trotz der grausamen und unausweichlichen Ambivalenz seines Status im eigenen Land hat er die Schlacht für seine Identität längst gewonnen. Er ist kein Besucher des Westens, sondern ein Bürger dort, ein Amerikaner, ebenso amerikanisch wie die Amerikaner, die ihn verachten, die Amerikaner, die ihn fürchten, und die Amerikaner, die ihn lieben – die Amerikaner, die sich kleiner machten, als sie waren, oder aber über sich hinauswuchsen, schon deshalb, weil sie der Herausforderung, die er repräsentierte, nicht ausweichen konnten. Vielleicht ist er der einzige Schwarze auf der Welt, dessen Beziehung zum Weißen schrecklicher, komplizierter und tiefgreifender ist als die Beziehung eines grausam Versklavten zu einem verunsicherten Sklavenhalter. Sein Überleben war abhängig und seine Entwicklung hängt weiterhin davon ab, inwieweit er seinen merkwürdigen Status im Westen zu seinem Vorteil zu nutzen vermag und möglicherweise sogar zu einem bedeutsamen Vorteil für die Welt. Es liegt an ihm, aus seiner Erfahrung das herauszufiltern, was ihn stärkt und ihm eine Stimme verschafft.

Hat der amerikanische Schwarze also seine Identität aufgrund der radikalen Entfremdung von seiner Vergangenheit erlangt, so nähren weiße Amerikaner nach wie vor die Illusion, sie könnten die europäische Unschuld wiedererlangen und zu einem Zustand zurückkehren, in dem Schwarze nicht existieren. Dies ist einer der größten Irrtümer, dem Amerikaner erliegen können. Die Identität, für deren Verteidigung sie so hart kämpfen mussten, hat im Laufe der Schlacht eine Veränderung durchgemacht: Amerikaner sind so anders als alle anderen Weißen auf der Welt, wie man es sich nur vorstellen kann. Ich halte es beispielsweise nicht für übertrieben zu behaupten, dass die amerikanische Sicht der Welt – die im Großen und Ganzen wenig Verständnis für all die dunklen Kräfte des menschlichen Lebens aufbringt und bis heute dazu neigt, moralische Themen als grelle Schwarzweißbilder darzustellen – eng mit dem Kampf verbunden ist, den die Amerikaner auf sich nehmen, um die unüberbrückbare Kluft zwischen den Schwarzen und sich selbst aufrechtzuerhalten.

Erst jetzt dämmert uns – sehr schwach, wie ich gestehen muss, sehr langsam und gegen unseren Willen –, dass diese Sichtweise gefährlich diffus und völlig unbrauchbar ist. Denn sie schützt unsere moralische Überheblichkeit zu dem schrecklichen Preis, dass uns der Sinn für die Realität abhanden kommt. Wer die Augen vor der Wirklichkeit verschließt, schaufelt sich sein eigenes Grab, und wer darauf besteht, an einem Zustand der Unschuld festzuhalten, lange nachdem diese zerstört ist, wird zu einem Ungeheuer. Es ist Zeit zu erkennen, dass das Drama, das sich auf dem amerikanischen Kontinent zwischen verschiedenen Rassen abspielt, nicht nur einen neuen Schwarzen, sondern auch einen neuen Weißen geschaffen hat. Keine wie auch immer geartete Straße kann die Amerikaner zurück zur Schlichtheit dieses europäischen Dorfes führen, wo Weiße sich noch den Luxus erlauben können, mich als Fremden anzusehen. Für keinen lebenden Amerikaner bin ich noch ein Fremder.

Amerikaner unterscheiden sich von anderen Völkern vor allem dadurch, dass sie tiefer ins Leben der Schwarzen eingegriffen haben als alle anderen und umgekehrt. Wer sich dieser Tatsache mit all ihren Implikationen stellt, begreift, dass die Geschichte des amerikanischen Problems mit den Schwarzen nicht nur eine Schmach, sondern auch so etwas wie eine Leistung ist. Denn selbst wenn das Schlimmste gesagt ist, so muss man doch hinzusetzen, dass die unablässige Herausforderung, die von diesem Problem ausging, auch immer wieder angenommen wurde. Vielleicht erweist sich diese Erfahrung eines Nebeneinanders von Schwarz und Weiß eines Tages als unentbehrlicher Wert in der Welt, vor der wir heute stehen. Eine Welt, die nicht mehr weiß ist und es nie wieder sein wird.