Von jetzt auf gleich wurden Kinder aus der Ferne unterrichtet – die digitale Didaktik damals: vielerorts unterentwickelt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Bildung stehen im Fokus des neuen ifo-Bildungsbarometers 2021.

Die repräsentative Untersuchung, für die mehr als 4.000 Erwachsene befragt wurden, kommt etwa zu dem Schluss, dass die Mehrheit der Deutschen Schulschließungen während der Pandemie als sinnvoll ansieht. Zudem sprechen sich die meisten dafür aus, dass Schulen die während der Pandemie erprobten digitalen Unterrichtsformate auch nach Corona anbieten sollten bzw. müssen.

Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage:

62 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass Schulschließungen zum Zweck der Corona-Prävention angemessen waren – trotz damit einhergehender Lernzeitverluste. "Die tägliche Lernzeit der Schüler*innen hat sich in der ersten Phase der Schulschließungen 2020 etwa halbiert, und auch in der zweiten Phase 2021 ist sie nur wenig angestiegen", heißt es im Vorabdruck der Ergebnisse.

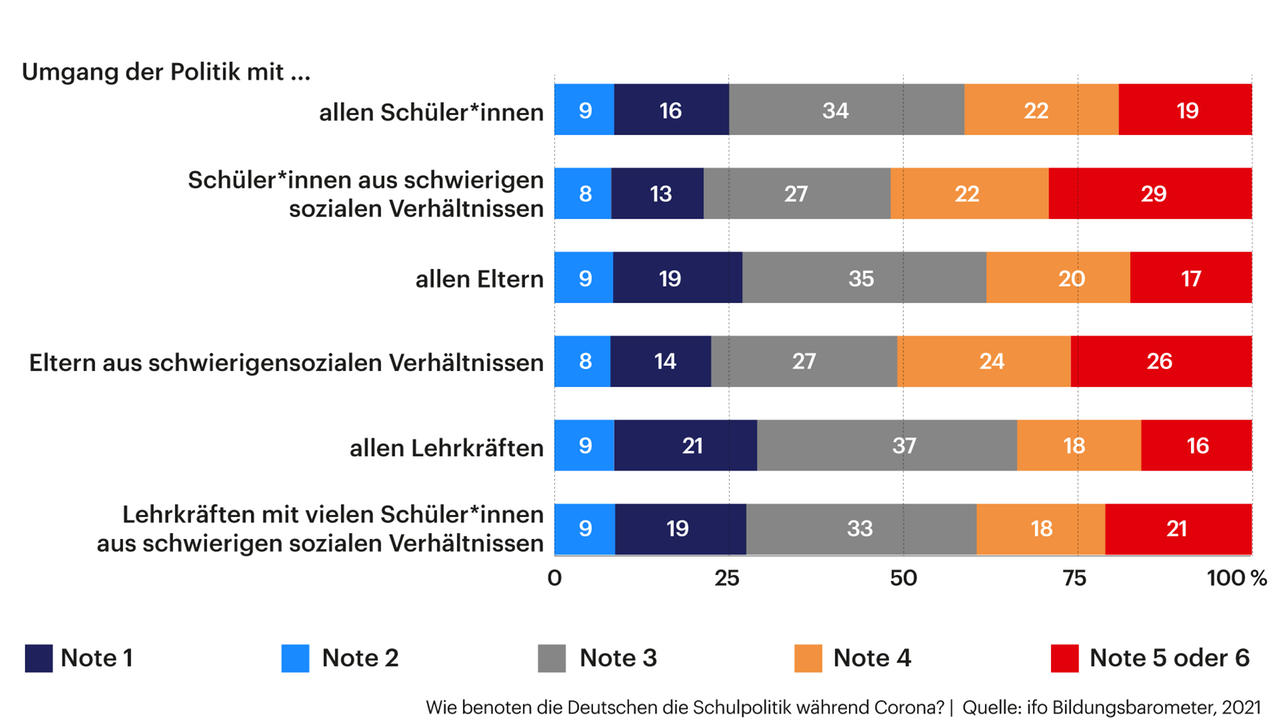

Insgesamt stellen die befragten Personen der Schulpolitik im Umgang mit Corona aber kein gutes Zeugnis aus. 41 Prozent beurteilen die Performance der Politik mit der Note 4 oder schlechter. Die Noten 1 und 2 vergaben nur 25 Prozent.

Besonders enttäuscht zeigen sich die Teilnehmenden über den Umgang mit benachteiligten Schülern – vor allem für jene Schulkinder halten die Deutschen zusätzliche Lernangebote für sinnvoll, wie z.B. Förder- und Ferienkurse.

Die Initiative des Bundesbildungsministeriums, eine Milliarde Euro für Nachhilfeprogramme bereitzustellen, um Corona-bedingte Lernrückstände auszugleichen, trifft bei 76 Prozent auf Zustimmung. Für verpflichtenden Förderunterricht für alle Schulkinder, der beispielsweise am Nachmittag stattfindet, spricht sich eine knappe Mehrheit von 53 Prozent aus.

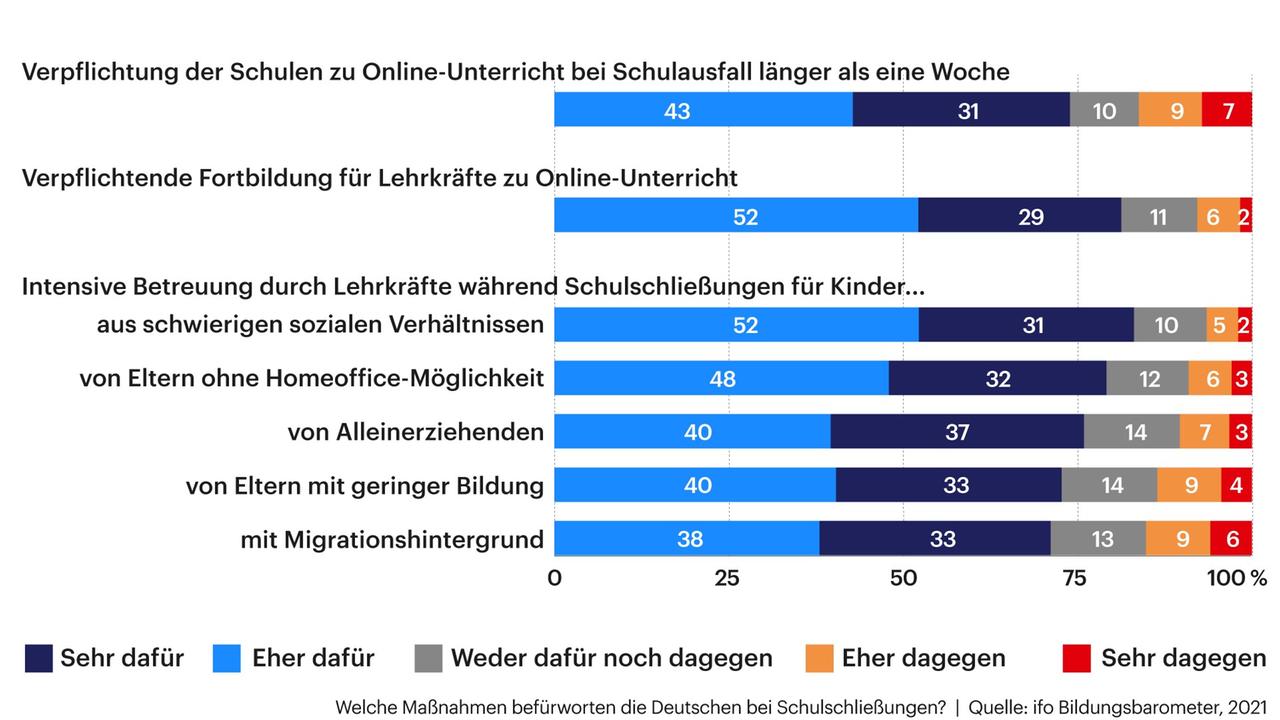

Welche Maßnahmen befürworten die Deutschen bei Schulschließungen?

"Vor allem in der Dimension der Bildungsungleichheit sehen die Deutschen klar Nachholbedarf", sagte

Philipp Lergetporer, ifo-Mitarbeiter und Mitautor der Studie, im Deutschlandfunk

.

Wenn man aber darauf hoffe, dass die Bildungspolitik auf die Mehrheit der Deutschen reagiere, so der Wissenschaftler, könne auch eine negative Erkenntnis wie diese letztendlich Hoffnung machen.

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Eine große Mehrheit der Deutschen befürwortet im Fall von Schulschließungen verpflichtenden Online-Unterricht (74 Prozent) sowie eine intensivere Betreuung von Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen (83 Prozent). 77 Prozent sprechen sich dafür aus, dass Schulen nach dem Ende der Pandemie verpflichtend Computer im Unterricht verwenden.

"Eine hohe Zustimmung gibt es auch für eine Verpflichtung, dass Lehrer sich für den Online-Unterricht fortbilden", sagt Katharina Werner vom ifo Zentrum für Bildungsökonomik.

"Viele sagen, dass sie durch Corona mehr Erfahrungen mit digitalem Lernen gemacht hätten und dadurch Hemmschwellen abgebaut worden seien", berichtet die Wissenschaftlerin, die ebenfalls an den Untersuchungen beteiligt war. "Auch über die Corona-Pandemie hinaus wollen große Mehrheiten der Deutschen, dass verschiedene unterschiedliche digitale Formate im Unterricht verpflichtend eingebaut werden", berichtet Forscherkollege Lergetporer.

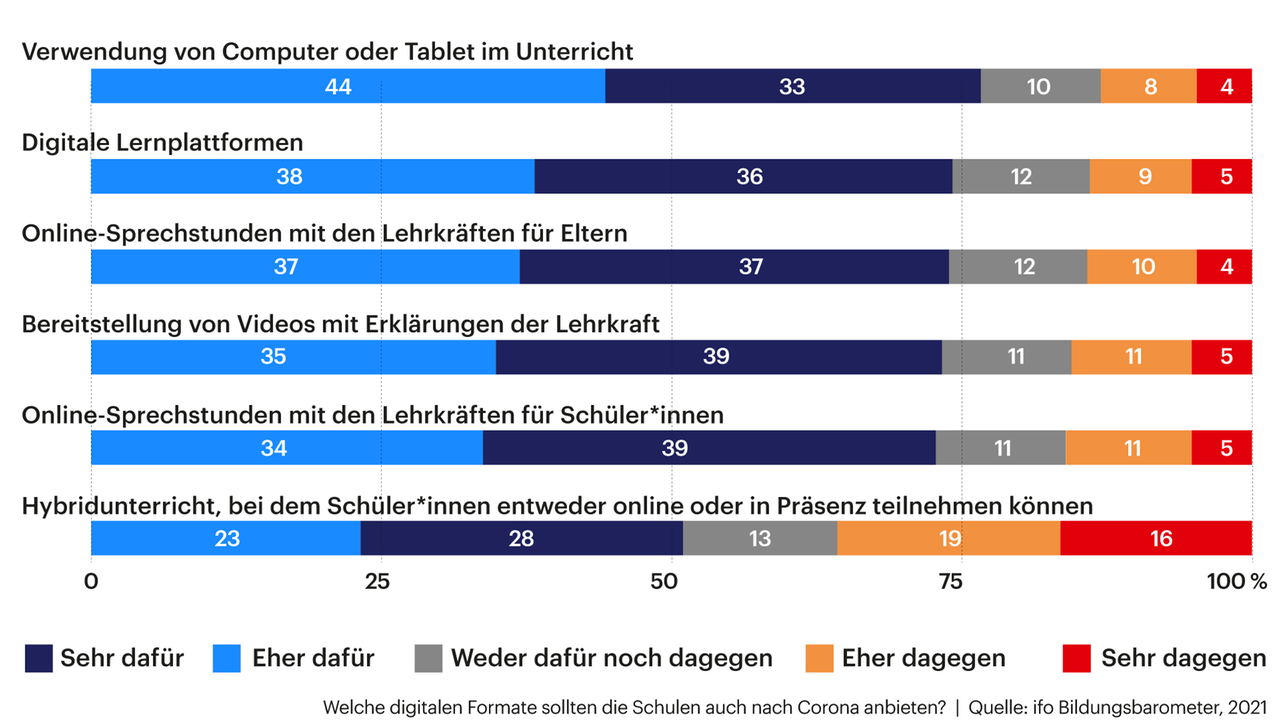

Das zeigt sich auch in der Studie. Groß ist beispielsweise die Zustimmung zu digitalen Lernplattformen, zu Online-Sprechstunden zwischen Lehrkräften und Eltern sowie zur Bereitstellung von Videomaterial mit Erklärungen durch die Lehrkräfte (jeweils 74 Prozent). Online-Sprechstunden mit Schülerinnen und Schülern befürworten 73 Prozent der Befragten. Gespalten ist die Meinung einzig beim verpflichtenden Angebot von Hybrid-Unterricht, an dem Schulkinder entweder online oder in Präsenz teilnehmen können. Zwar spricht sich eine Mehrheit von 51 Prozent dafür aus, gleichzeitig sind jedoch 37 Prozent dagegen.

Welche digitalen Formate sollten die Schulen auch nach Corona anbieten?

Die Corona-Pandemie habe in der Gesellschaft auch wissenschaftsfeindliche Tendenzen gefördert, sagt Lergetporer. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wurde in der Studie gefragt, wie die Bürgerinnen und Bürger zur Vermittlung von wissenschaftlichen Kompetenzen stehen. Zwar hält die Mehrheit ein entsprechendes eigenständiges Unterrichtsfach nicht für notwendig, befürwortet aber deutlich, dass die Fähigkeit, sich über wissenschaftliche Ergebnisse zu informieren und diese einordnen zu können, in verschiedenen Fächern vermittelt wird – besonders ab der weiterführenden Schule.

Großen Zuspruch erhält in der Umfrage auch der Vorschlag, dass Schulen demokratische Kompetenzen weiter stärken sollten, wie die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen oder das Wissen über demokratische Institutionen.

Quellen: ifo Zentrum für Bildungsökonomik (Philipp Lergetporer und Katharina Werner), jma