Das Immunsystem soll Bakterien, Viren und Krebszellen abtöten aber gleichzeitig gesundes Gewebe in Ruhe lassen. Ein fein austariertes Zusammenspiel von aktivierenden und hemmenden Signalen sorgt hier für die richtige Balance. Manche Tumoren senden aber Störsignale, und lassen Abwehrzellen in der Nähe sozusagen einschlafen. Checkpoint-Inhibitoren sind Medikamente, die diesen gefährlichen Schlaf aufheben. Ein Durchbruch, der 2018 mit dem Nobelpreis gewürdigt wurde. Es gibt aber ein Problem:

"Diese sehr effektiven Therapien wirken nicht bei allen Patienten, und wenn sie wirken, wirken sie nicht immer dauerhaft."

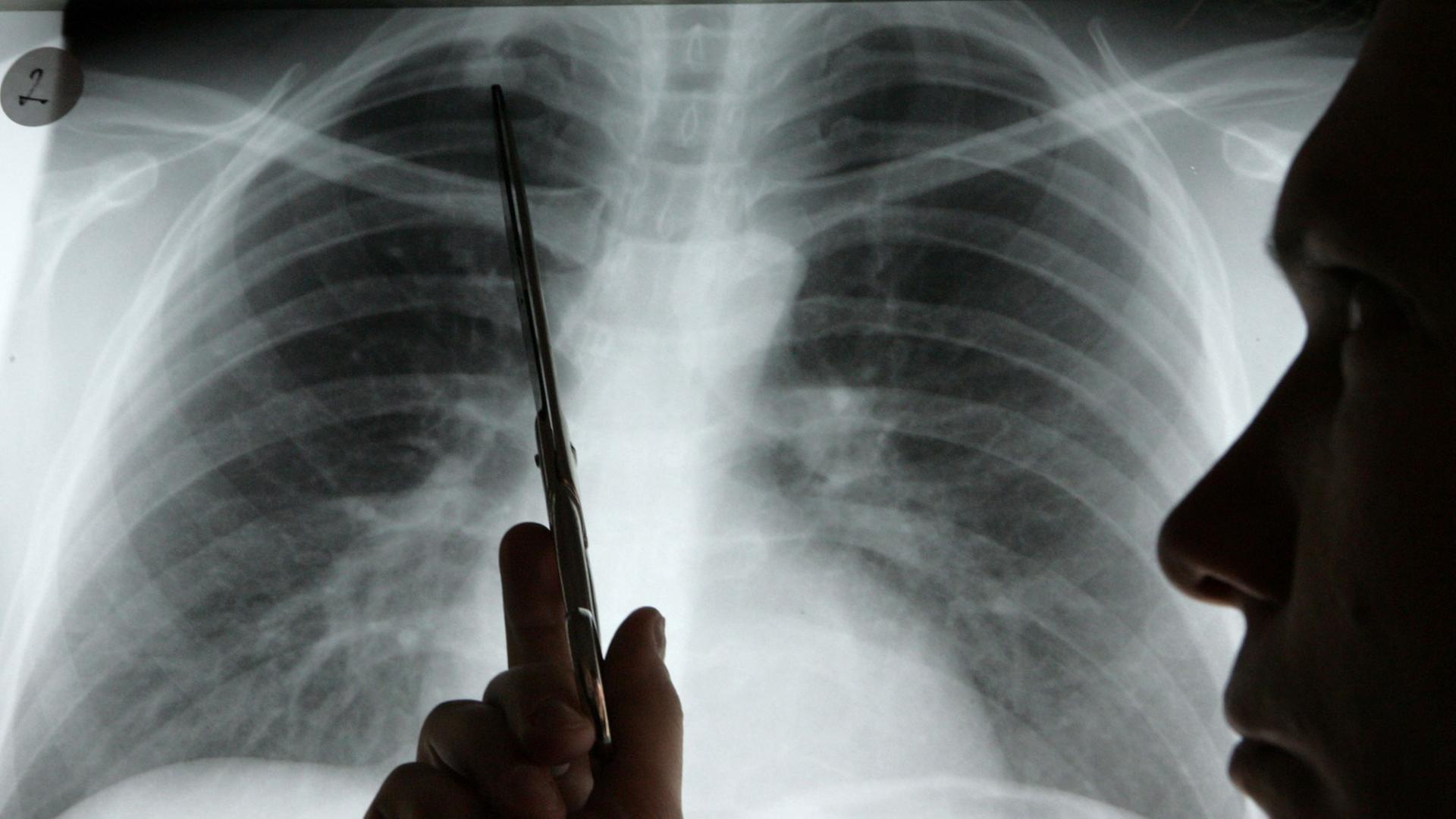

Am MD Anderson Cancer Center im texanischen Houston behandelt Jennifer Wargo vor allem Patienten mit schwarzem Hautkrebs. Nur jeder Dritte spricht auf die Immuntherapie an. Die Onkologin verglich deshalb deren Tumorproben mit denen, die keine Besserung zeigten. Ein Unterschied ist schon seit Langem bekannt: Je mehr T-Zellen im Tumor vorhanden sind, desto besser wirkt die Immuntherapie. Das ist logisch, denn zu den T-Zellen gehören die Killerzellen, die den Krebs am Ende bekämpfen.

Zwei Arme des Immunsystems

"Was aber überraschend war: Entscheidend sind die B-Zellen, die normalerweise Antikörper produzieren. Sie waren sogar wichtiger als die T-Zellen. Es braucht ein Orchester, um Krebs zu heilen, nicht nur Solisten. Die T-Zellen brauchen Unterstützung."

Das Immunsystem hat zwei Arme. T-Zellen gehen in eine direkte Auseinandersetzung mit Erregern oder Krebszellen. B-Zellen dagegen wirken eher indirekt. Ihre Antikörper markieren fremde Strukturen, und setzen damit Abwehrreaktionen in Gang. Bei der Tumorbekämpfung spielen sie eine untergeordnete Rolle - dachten die Forscher zumindest. Mikroskopische Bilder zeigen nun aber, dass es in manchen Tumoren kleine Immunstrukturen gibt, in denen B- und T-Zellen in engem Kontakt zusammenarbeiten wie in Mini-Lymphknoten.

"Genau vor Ort im Tumor bilden B-Zellen die T-Zellen offenbar aus, helfen ihnen, den Tumor zu erkennen. Zusätzlich produzieren sie vielleicht auch Antikörper gegen den Krebs, aber das konnten wir noch nicht nachweisen. Das ist unsere nächste Aufgabe."

Entscheidend ist hier der direkte Kontakt der Zellen, ergänzt Niels Halama, Abteilungsleiter Translationale Immuntherapie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Beim Nierenkrebs konnte Jennifer Wargo ganz ähnliche Effekte wie beim schwarzen Hautkrebs beobachten. Und in Nature berichten zwei weitere Arbeitsgruppen von der Bedeutung der B-Zellen und lymphknotenähnlicher Mini-Strukturen für den Erfolg einer Immuntherapie. Besonders überraschend dabei sind die Ergebnisse beim Knochenkrebs. Der spricht gewöhnlich kaum auf die Checkpoint-Inhibitoren an. Es sei denn, er enthält lymphknotenähnliche Strukturen.

Weitere Studien zu B-Zellen benötigt

"Das ist bemerkenswert. Ich denke die B-Zellen und die tertiären Lymphstrukturen sollten mehr im Rampenlicht stehen. Unsere Artikel stimulieren hoffentlich weitere Forschung, damit wir die B-Zellen und die Kontaktzonen der Zellen als Biomarker und als neuen Ansatzpunkt für Therapien nutzen können."

Das sind die Ziele der Forschergruppen. Sie wollen besser einschätzen, welche Patienten wirklich von der Immuntherapie mit den Checkpoint-Inhibitoren profitieren könnten. Dafür braucht es jetzt größere Studien. Auf lange Sicht hoffen Jennifer Wargo und ihre Kollegen aber auch, das Immunsystem etwa mit bestimmten Botenstoffen vorbereiten zu können, sodass im zweiten Schritt die Checkpoint-Inhibitoren ihre Wirkung bei mehr Patienten entfalten. Aber das ist derzeit noch Grundlagenforschung und weit weg von der klinischen Anwendung.