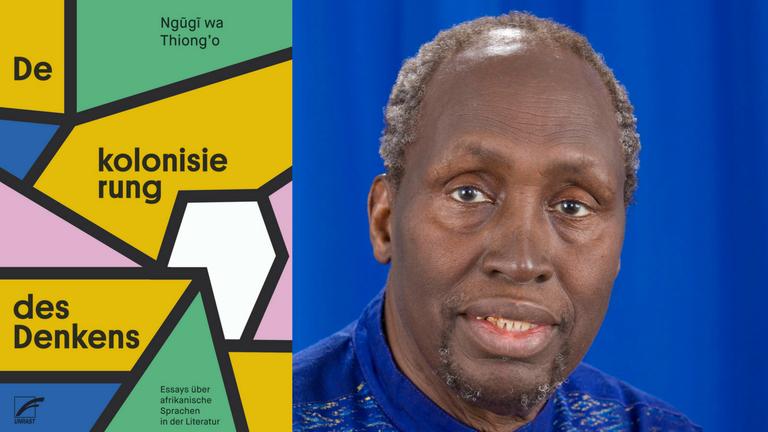

Es ist über 30 Jahre her, dass der kenianische Autor Ngũgĩ wa Thiong’o in seinem Essay über die "Dekolonisierung des Denkens" die englische Sprache als postkoloniales Herrschaftsinstrument bezeichnete und ankündigte, fortan ausschließlich in seiner Muttersprache Kikuyu zu schreiben. Ngũgĩ wa Thiong’o, einer der Väter des afrikanischen Romans, hat damit nichts Grundlegendes bewirkt. Afrikanische Literatur erscheint bis heute fast ausschließlich auf Französisch oder Englisch. Thiongos Sohn, Mukoma wa Ngũgĩ, machte jetzt beim ILB, eine Trendwende aus.

"Das beste Beispiel dafür ist das kenianische Online-Kollektiv Jalada. Sie haben eine Geschichte meines Vaters, die er auf Kikuyu geschrieben hatte, in siebzig verschiedene Sprachen übersetzt, und 50 davon sind afrikanisch. Jalada übersetzt horizontal, demokratisch. Die heutige Generation geht einfach lockerer mit dem Sprachenproblem um, weil sie weiter von der Kolonisierung entfernt ist. Heute werden afrikanische Sprachen in Zeitungen, im Radio, im Fernsehen, in der Musik oder im Theater benutzt. Die Frage, ob man nun in Englisch oder in einer afrikanischen Sprache schreiben sollte, beschäftigt vor allem die Intellektuellen."

Aneignung von Narrativen

Mukoma wa Ngũgĩ plädiert für die Gleichberechtigung aller Sprachen und gegenseitige Übersetzungen. Die französische Autorin Aya Cisocco dagegen legt Wert darauf, sich nicht zwischen ihrer malischen Muttersprache Bambara und dem Französischen entscheiden zu müssen. In ihrem vielbeachteten Debütroman "Ma" erzählt die ehemalige Weltmeisterin im Amateurboxen und Absolventin der Elite Hochschule Science-Po über den sozialen Überlebenskampf einer malischen Immigrantin in Paris. Es gehe darum, sich als Immigrant das eigene Narrativ wieder anzueignen, erklärt Aya Cisocco.

"Natürlich spielt die Literatur dabei eine wichtige Rolle. In meinem Roman habe ich sowohl Französisch als auch Bambara verwendet. Das war auch eine Reaktion darauf, dass man mir als Kind eingebläut hat, die französische Sprache und Kultur seien mehr wert als die meiner Eltern. Dabei muss ich gar nicht zwischen diesen zwei Kulturen wählen, denn ich bin ja aus beiden Kulturen zugleich hervorgegangen. Und natürlich schreibe ich auch für Jugendliche, damit sie sich ihrer afrikanischen Kultur bewusst werden. Es war übrig ziemlich schwer, das gegenüber meinem Verleger durchzusetzen."

Mit eigenen Mitteln eine ureigene Sprache finden

Die Diskussionen über postkoloniale Machtverhältnisse auf dem ILB verloren sich mehr als einmal im Meta-Diskurs über die Frage, ob europäisch-stämmige Diskutanten auf dem Podium zulässig sein, und ob Diskussionen generell der richtige Weg sei, Realitäten zu schaffen. Die britische Aktivistin Melz Owusu forderte etwa allen Ernstes, jeder Weiße müsse zuerst die Misshandlungen eines Sklaven unterlaufen, bevor er sich über den Kolonialismus äußere. Nach derart haarsträubenden Ideen fand der französisch-martinikanische Autor Patrick Chamoiseau bei der Abschlussveranstaltung der Reihe über Dekolonisierung schließlich wieder zurück zum Thema.

"Jeder Schriftsteller, jedes Individuum, das zwischen verschiedenen Sprachen aufgewachsen ist, muss seinen eigenen Umgang mit dieser komplexen Situation finden, muss seinen eigenen Sprachgebrauch entwickeln. In der Literatur stellt sich also nicht die Frage, ob man auf Französisch oder auf Kreol schreibt. Es geht vielmehr darum, mit den eigenen linguistischen Mitteln eine ureigene Sprache zu finden. Die Literatur ist absolut frei, mit ihr verteidigt man keine Sprache oder inszeniert sie."

Gegen die wirtschaftsliberalen Auswüchse der Globalisierung setzt Chamoiseau eine "menschliche Brüderlichkeit" und fordert eine "internationale Deklaration der Gastfreundschaft." Eine schöne Utopie, freilich, aber wer könnte sie besser in Worte kleiden?