"Jedes Jahr erleiden rund 800.000 Menschen in der EU einen Herzstillstand. Das ist sozusagen unsere Zielgruppe."

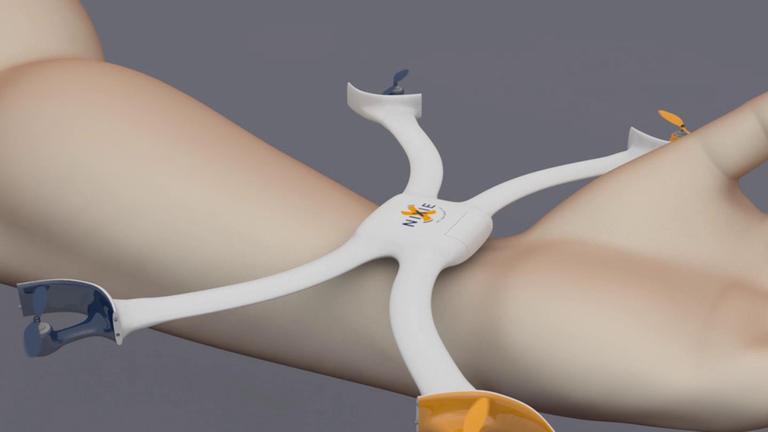

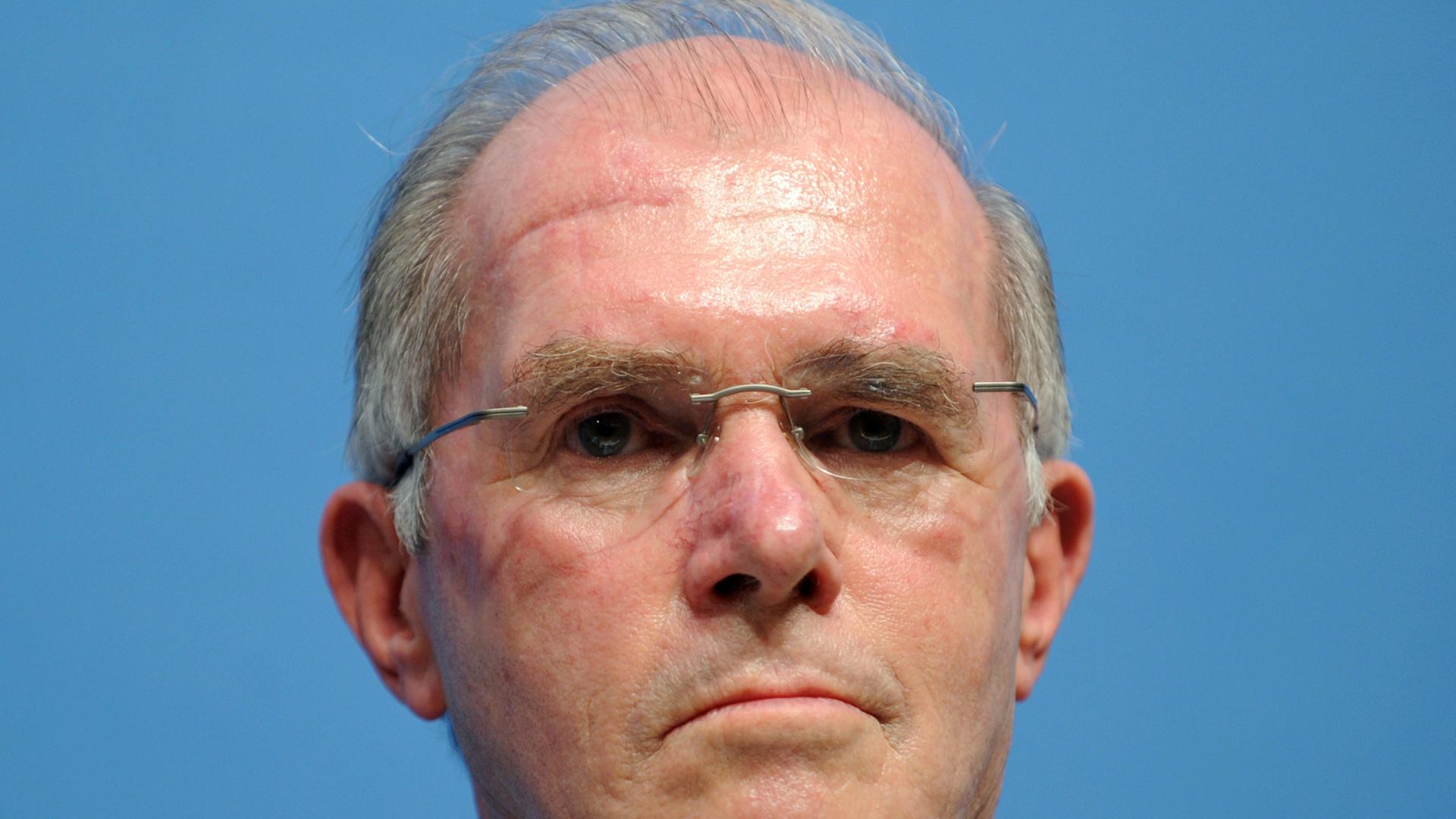

Technische Universität Delft, Fachbereich Industriedesign. In einem der Labors steht Alec Momont vor dem Prototyp einer Drohne. Sie ist kaum größer als eine Pizzaschachtel und in den Farben der niederländischen Rettungswagen lackiert – alarmgelb mit blauen und roten Streifen. Drei Doppelrotoren halten das Fluggerät in der Luft – und bringen es gehörig auf Touren.

"Die Drohne schafft bis zu 100 Kilometer pro Stunde und kann damit innerhalb einer Minute zu einem Notfall in der Nähe fliegen. Sie trägt ein Gerät mit sich, das Leben retten kann."

Dieses Gerät ist ein Defibrillator, ein Schockgeber. Seine gezielten Stromstöße können plötzlich auftretende Herzrhythmusstörungen beenden und im Extremfall einen Herzpatienten vor dem Tod retten. Deshalb hat jeder Rettungswagen einen Defibrillator an Bord. Nur: Ruft man den Notarzt, dauert es im Schnitt 10 Minuten, bis die Hilfe da ist – zu spät für manchen Herzpatienten. Deutlich schneller soll die Delfter Rettungsdrohne vor Ort sein. Denn weder ist sie auf ein Straßennetz angewiesen, noch kann sie im Stau stecken bleiben.

"Stellen wir uns vor, jemand erleidet eine Herzattacke, und irgendwelche Passanten wählen die Notfallnummer. Dann wird die Drohne umgehend starten und direkt zum Ort des Geschehens fliegen. Dort landet sie, und zwei Elektroden an Kabeln fallen aus ihr heraus. Diese Elektroden legt man auf den Brustkorb des Patienten, um ihm die rettenden Stromstöße zu verpassen. Das würde seine Überlebenschancen deutlich erhöhen."

Nun sind Passanten in der Regel medizinische Laien und wissen nicht, wie der Schockgeber zu bedienen ist. Deshalb hat die Drohne Kamera, Mikrofon und Lautsprecher an Bord. Damit kann die Rettungszentrale das Geschehen aus der Ferne beobachten und den Helfern detaillierte Anweisungen geben, wie sie mit dem Defibrillator umgehen sollen. Doch wie findet die Drohne überhaupt ihren Weg zum Unglücksort?

"Sie hat einen GPS-Empfänger eingebaut sowie einen Kompass. Dadurch weiß die Drohne stets, wo sie ist und zu welchen GPS-Koordinaten sie fliegen soll."

Es fehlt die Hinderniserkennung

Einsatzreif aber ist der Prototyp damit noch nicht. Zwar weiß die Drohne mithilfe von GPS, wohin sie fliegen soll. Nur: Stehen Bäume oder Häuser im Weg, würde sie im Moment noch stumpf dagegenfliegen, denn:

"Was noch fehlt, ist ein System zur Hinderniserkennung. Das könnte man zum Beispiel mit Ultraschall-Sensoren machen, und daran arbeiten wir auch schon. Schwerer wiegt ein anderes Problem: Zurzeit ist es noch verboten, autonome Drohnen überhaupt einzusetzen. Aber wir hoffen, dass man für solche lebensrettenden Techniken bald eine gesetzliche Ausnahmeregelung findet."

Alec Momont jedenfalls begibt sich schon mal in die Startlöcher. Gemeinsam mit Medizinern und Rettungsdiensten will er seine Idee weiterentwickeln und schließlich auch testen. An den Kosten jedenfalls sollte es nicht scheitern.

Der Preis für den fliegenden Defibrillator, so der junge Industriedesigner, dürfte nicht über 15.000 Euro liegen. Und da eine Drohne einen Aktionsradius von zwölf Quadratkilometern besitzt, würden einige wenige Drohnen genügen, um das Gebiet einer Kleinstadt abzudecken.