"So Herr Rick, wo darf ich denn stechen?"

"Wir waren zuletzt hier."

"Der alte, der ist nicht schön, dann gehen wir von oben runter?"

"Ja""

Dreimal in der Woche beginnt Meinhart Rick seinen Tag in der Dialysestation der Uniklinik Bonn. Dreimal verlässt er um kurz vor sieben das Haus, nimmt ein Taxi zur Klinik, desinfiziert sich die Hände, wiegt sich, legt sich auf sein Bett und dort den linken Unterarm frei, um von Pflegeleiter Uwe Burchardt an die Dialysemaschine angeschlossen zu werden.

"Wenn man Blutabnahme gewöhnt ist, da hat man haarfeine Nadeln. Hier das sind schon Stricknadelformate. Hier bei der Nadel habe ich jetzt gar nichts gemerkt. Das ist alles schon so oft gestochen worden, dass da überhaupt keine Nervenenden mehr sind."

Auf dem Bildschirm neben dem Bett des 67-Jährigen beginnt eine Uhr rückwärts zu laufen. Fünf Stunden Dialyse liegen vor ihm.

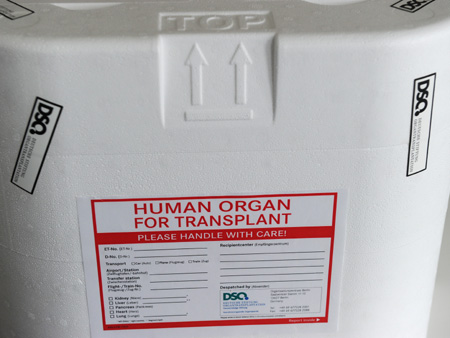

Meinhart Rick hat eine Zystenniere. Eine Erbkrankheit, die seit 30 Jahren langsam aber sicher seine Nieren zerstört. Seit acht Jahren muss er deswegen zur Blutwäsche. Eine Transplantation liegt bereits hinter ihm, doch sein Körper hat das Spenderorgan wenige Wochen nach der Operation wieder abgestoßen. Bald wird er erneut auf die Warteliste kommen. Die durchschnittliche Wartezeit bei seiner Blutgruppe: Neun Jahre.

Inzwischen hat eine Schwester das Frühstück gebracht. Meinhart Rick wirft einen Blick in die Zeitung. "Organspende-Betrug" prangt auch an diesem Morgen in schwarzen Lettern auf der Titelseite.

"Das ist keine Reklame für den Organspendeausweis."

Dabei war genau das das Ziel der nun in Kraft tretenden Entscheidungslösung: Reklame zu machen für den Organspendeausweis - für ein Kreuzchen bei "ja", "ja, aber" oder "nein". Für eine Entscheidung.

"Liebe Kolleginnen und Kollegen..."

Rückblick: 25. Mai 2012:

"Nach einer langen und intensiven Beratung können wir heute ein Gesetzgebungsvorhaben zum Abschluss bringen, auf das viele Menschen in unserem Land gewartet haben und warten. Es sind diejenigen, die auf ein Organ warten, das ihr Leben retten kann."

Ein Gesetzgebungsvorhaben, für das sich Unionsfraktionschef Volker Kauder gemeinsam mit seinem SPD-Kollegen Frank-Walter Steinmeier über Monate eingesetzt hatte. Ein Vorhaben, das am Ende - nach Expertenanhörungen und kontroversen Debatten im Plenum - über die Parteigrenzen hinweg Zustimmung erhielt. Die Entscheidungslösung.

Bislang galt bei der Organspende die erweiterte Zustimmungslösung. Organe durften nur entnommen werden, wenn der Spender zu Lebzeiten eingewilligt hatte oder seine Angehörigen nach dessen Tod einer Transplantation zustimmten. Eine für Kauder und Steinmeier unbefriedigende Lösung - denn derzeit besitzt nur etwa jeder Fünfte überhaupt einen Spendeausweis. Daher der Vorstoß:

"Wir wollen den Menschen tatsächlich etwas mehr auf die Pelle rücken, in dem wir fragen und nachfragen."

Ab dem 1. November soll nun jeder Bürger über 16 Jahre regelmäßig von seiner Krankenkasse angeschrieben und aufgefordert werden, sich mit dem Thema Organspende auseinander zu setzen und seinen Willen zu dokumentieren. Außerdem soll das Informationsmaterial in Ämtern verteilt werden, bei der Passausgabe zum Beispiel. Doch nicht nur die Entscheidung für oder gegen eine Organspende, sondern auch die Entscheidung, sich überhaupt zu äußern, soll freiwillig bleiben. Das war - am Ende - der Tenor in allen Fraktionen.

Kauder:

"Wir haben uns für die Entscheidungslösung entschieden, weil wir in solchen hochsensiblen Fragen gerade keinen Druck ausüben wollten. Nicht direkt und nicht indirekt."

Steinmeier:

"Denn die Organspende soll eine Spende bleiben."

Trittin:

"Jede und jeder muss sich fragen lassen. Aber niemand muss antworten."

Gysi:

"Es ist ein Angebot an jede Bürgerin und jeden Bürger, für sich eine Entscheidung zu treffen, oder bewusst keine Entscheidung zu treffen. Es geht nicht um mehr und nicht um weniger."

Tatsächlich aber geht es durchaus um mehr. Darum, mehr potenzielle Organspender zu gewinnen. Denn auch, wenn sich in Umfragen die Mehrzahl der Befragten theoretisch für eine Organspende ausspricht, ist die tatsächliche Bereitschaft zu einem klaren Bekenntnis gering. Zu gering für die 12.000 Menschen auf der Warteliste. Und so hat der Appell von Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr, FDP, an diesem 25. Mai durchaus eine Tendenz:

"Beschäftigt euch mit der Organspende, mindestens einmal im Leben, gebt euch einen Ruck, entscheidet euch, am besten für die Organspende, aber wir akzeptieren auch, wenn ihr euch zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht entscheiden könnt. Aber wir sagen den Bürgerinnen und Bürgern auch: Wir werden nicht locker lassen, wir werden regelmäßig immer wieder informieren. Das sind wir den Menschen verantwortlich, die auf einer Warteliste dringend auf ein Spenderorgan warten."

Selbst wenn Zweifel bestehen, ob die Regelung für mehr potenzielle Spender sorgen wird, sei sie ein Schritt in die richtige Richtung - so die Bundesärztekammer. Für die Wartenden, vor allem aber für die Angehörigen der potenziellen Spender - und nicht zuletzt für die behandelnden Ärzte. Dirk Stippel, Leiter der Transplantationschirurgie an der Uniklinik Köln:

"Ich halte die neue Regelung für einen Fortschritt, weil ich es aus ethischen Gründen für untragbar halte, dass Angehörige in einer emotional belastenden Situation zu etwas gefragt werden, wo sie wahrscheinlich in 70 bis 80 Prozent vorher mit dem Verstorbenen nie drüber gesprochen haben. Das ist eine unmögliche Situation. Ob sich dann so viele von den Angeschriebenen dafür entscheiden, weiß ich nicht, aber man muss einfach akzeptieren, wenn jemand sagt: Nein. Dann ist das eine Entscheidung."

Anderen geht diese Art der Entscheidung nicht weit genug. Sie hätten sich die sogenannte "Widerspruchslösung" gewünscht - wie in Spanien wäre dann jeder automatisch Organspender, es sei denn, er widerspricht ausdrücklich. Oder zumindest eine Entscheidungspflicht. Denn nach der jetzigen Regelung könnte der Brief der Krankenkasse auch ungeöffnet im Papierkorb landen.

Wieder anderen geht die Entscheidungslösung zu weit. Die Politik setze nicht auf Aufklärung und Transparenz, sondern auf Penetranz und Druck, moniert etwa die Deutsche Hospizstiftung. Kaum hat das Gesetz wenig später den Bundesrat passiert, erscheint der Ruf nach Aufklärung und Transparenz plötzlich in einem ganz neuen Licht.

O-Ton - Collage Organspendeskandal:

"18 Uhr. Die Nachrichten. In der Göttinger Uniklinik soll ein Arzt in großem Stil Akten gefälscht und die eigenen Patienten beim Empfang von Organen bevorzugt haben."

"Im Göttinger Organspendeskandal wird jetzt auch wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt."

" Wir stehen ganz am Anfang der Ermittlungen, wir haben gestern die Ermittlungen aufgenommen."

" Wir werden natürlich alle in Zweifel stehenden Transplantationen untersuchen."

" Der Skandal um Organspenden führt nun auch am Universitätsklinikum Regensburg zu ersten personellen Konsequenzen."

"Ich meine, das ist eine menschliche Katastrophe."

Mitte Juli wird bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig nach anonymen Hinweisen gegen den früheren Leiter der Transplantations-Chirurgie am Uni-Klinikum Göttingen ermittelt. Schnell weitet sich der Skandal aus. Immer neue Details werden bekannt. Fälle, die nach Regensburg und inzwischen auch nach München führen - gerade erst hat das Klinikum rechts der Isar mitgeteilt, die noch andauernde Prüfung habe neue "Verdachtsmomente auf Richtlinienverstöße" ergeben. Daneben gerät auch die private Deutsche Stiftung Organtransplantation unter Druck. Und das Vertrauen in die Organspende wird einmal mehr erschüttert. Während Bundesgesundheitsministerium und Bundesärztekammer zu Gipfeltreffen und Krisensitzungen laden, über strengere Kontrollen und schärfere Sanktionen beraten, wächst in der Bevölkerung die Verunsicherung. Bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gehen in diesen Wochen doppelt so viele Anrufe ein wie bisher. Direktorin Elisabeth Pott:

"Einige haben gesagt, also unter diesen Umständen würden sie ihren Organspendeausweis vernichten. Einige waren natürlich auch empört. Viele waren auch ambivalent und haben gesagt: ja eigentlich bin ich ja für die Organspende, aber wenn jetzt solche Dinge vorkommen, dann weiß man ja nicht, was da sonst noch alles passiert. Also das hat schon die Menschen verunsichert."

Schon kurz nach Bekanntwerden des Skandals hätten erste Angehörige eine Organspende abgelehnt, aus Misstrauen, berichtet auch Transplantationsmediziner Dirk Stippel:

"Insgesamt muss man sagen, dass zu befürchten, ist in meiner Erfahrung, dass sich das unausgesprochen in den nächsten zwei, drei Jahren noch halten wird. Meistens ist die Transplant wirklich eine Vertrauenssache, die wie ein Tanker so daherschlingert. Und wenn das Vertrauensniveau niedriger ist, wird dann einfach eine zeitlang "nein" gesagt."

Auch wenn die Bundesregierung bereits Konsequenzen angekündigt hat. So sollen Transplantationszentren künftig öfter kontrolliert und an Vergehen beteiligte Mediziner härter sanktioniert werden - bis zum Entzug der Zulassung. Die Bundesärztekammer soll regelmäßig die Berichte der Prüf- und Überwachungskommissionen veröffentlichen. Doch auch wenn die ersten Maßnahmen bereits greifen und die flächendeckende Überprüfung der gut 50 Transplantationszentren bereits angelaufen ist, herrscht nach wie vor Verunsicherung vor. Im Oktober habe es nach vorläufigen Zahlen nur 60 Organspenden gegeben - weit weniger als die durchschnittlich 100, teilte eine Sprecherin der Deutsche Stiftung Organtransplantation jetzt in Frankfurt mit. Und so scheinen auch einige Krankenkassen zu zögern, die in diesen Tagen eigentlich mit der Informationskampagne zur Entscheidungslösung beginnen sollten.

Schon im September kündigte Jürgen Graalmann, Chef des AOK-Bundesverbandes, in einem Zeitungsinterview an, seine Kassen werden zunächst kein individuelles Informationsmaterial verschicken – der Organspendeskandal habe in der Bevölkerung zu großen Irritationen geführt.

Auf Nachfrage relativierte die AOK, bei der rund 24 Millionen Menschen versichert sind, jedoch diese Aussage. Die Allgemeinen Ortskrankenkassen würden gezielt informieren, allerdings erst ab dem kommenden Jahr, schließlich müsse man das Thema sensibel aufbereiten. Auch die Barmer Ersatzkasse wird ihre Versicherten nicht gleich ab dem 1. November, sondern erst im kommenden Frühjahr anschreiben – der Gesetzgeber gebe den Kassen schließlich bis Herbst kommenden Jahres Zeit.

Die Techniker-Krankenkasse hingegen setzt - auch mit Blick auf den Organspendeskandal - auf ein offensives Vorgehen. Mit einer Kampagne wirbt sie bereits dafür, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen. In diesen Tagen startet sie das nach eigenen Angaben größte Mailing ihrer Geschichte. Peu à peu werden die gut sieben Millionen Versicherten der TK eine achtseitige Sonderausgabe des Mitgliedermagazins erhalten. Denn wie genau die Krankenkassen den Informationsauftrag erfüllen, ist ihnen überlassen. Kleinere Kassen können auch die Klappkarte der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mitnutzen, die Direktorin Elisabeth Pott beschreibt:

"Kurz und knapp sind hier Informationen auf der linken Seite im Text mit den Möglichkeiten, was man mit diesem Organspendeausweis machen kann. Weil ich kann mich ja entscheiden, alle Organe zu spenden oder ich kann Ausnahmen machen. Oder ich kann auch sagen: Nein, ich möchte nicht Organspender werden, oder ich kann sagen, eine bestimmte Person, mit der ich das verabredet habe, soll im Falle darüber entscheiden."

Auch Martin Stahnke hält die kleine Pappkarte in der Hand. Aufgebracht sitzt der Chefarzt der Anästhesie in seinem Büro im Hospital zum Heiligen Geist im nordrhein-westfälischen Kempen.

"Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Ich muss es mal so sagen, damit es jeder versteht."

Martin Stahnke ist es gleich, ob man sich entscheiden kann. Ob man "ja" oder "nein" ankreuzen kann. Er stört sich an der Formulierung "nach meinem Tod".

"Hirntod ist eine Zustandsbeschreibung und nicht der Tod des Menschen - wir benutzen das gern, weil es den Tod assoziiert, aber hirntot ist ein schwerkranker Mensch."

Mit seiner Kritik rüttelt der Mediziner an den Grundfesten der Organspende - der Hirntod-Konzeption. Bevor einem Menschen Organe entnommen werden dürfen, müssen zwei Ärzte unabhängig voneinander den Hirntod feststellen. Den Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms. So steht es in Paragraf 3, Absatz 2, Punkt 2 des Transplantationsgesetzes. Doch heißt das automatisch, dass der Mensch tot ist? Kritik an der Hirntod-Konzeption gibt es seit der ersten offiziellen Definition Ende der 1960er-Jahre. Seit das "Harvard Ad Hoc Committee on Brain Death" mit dem "Hirntod" ein neues Todeskriterium schuf.

Ein Todeskriterium, das in den Augen vieler Mediziner notwendig geworden war, weil der Herztod dank der modernen Medizin als Todesdefinition nicht mehr praktikabel war - schließlich konnte man Patienten mit Herzstillstand inzwischen wiederbeleben. Und weil Patienten mit irreversibel ausgefallener Hirnfunktion mittels der modernen Intensivmedizin weiter versorgt werden konnten - doch wie lange? Und zu welchem Zweck, wenn sie nie wieder aufwachten?

Die Hirntod-Konzeption sollte also Klarheit schaffen – auch für die zu diesem Zeitpunkt noch junge Transplantationsmedizin. Gerade erst war die erste Herztransplantation geglückt. Doch der Unterschied zwischen einem hirntoten und einem schwerkranken Patienten ist alles andere als klar, sagt Anästhesist Stahnke:

"Er wird beatmet, er scheidet Urin aus, Wunden verschließen sich, Haare wachsen, und ich finde das wichtigste ist: Frauen können Kinder bekommen. Es gibt mindestens zehn, wenn nicht jetzt schon elf Kinder, die von sogenannten hirntoten Frauen, also "Kadavern", wie es in der Zeitung heißt, geboren worden sind."

Für Kritiker der Hirntod-Konzeption ist das der Beweis, dass das Gehirn längst nicht die herausragende Funktion für die Organisation des gesamten Organismus' besitzt, nicht die Schaltzentrale ist, wie von Befürwortern angenommen. Denn warum werden Patienten vor der Extransplantation zum Teil narkotisiert, wenn sie tot seien, fragt Stahnke, der früher selbst bei Organentnahmen assistiert hat.

"Der Hirntod ist das sichere innere Todeszeichen des Menschen" ist hingegen in einer der Broschüren der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Thema zu lesen. Selbst wenn sich hirntote Menschen sogar manchmal aufrichten oder um sich greifen. Es handele sich um Rückenmarksreflexe. "Lazarus-Syndrom" nennt man das auch. Für Transplantationsmediziner Dirk Stippel ist die Definition des Hirntods nachvollziehbar und sicher. Er räumt jedoch ein, dass es eine schwierige Entscheidung sei, diese Grenze zu ziehen, zwischen Leben und Tod:

"Wir wissen, dass Knorpelzellen bei jeder normalen Beerdigung nach vier Wochen noch in Kultur zu bringen sind, das heißt, die leben nach der Beerdigung weiter. Was uns das zeigt, ist, dass Sterben per se ein Prozess ist. Man muss letztendlich irgendwann entscheiden, wann das Leben als Individuum zu Ende ist und wann nur noch chemische Prozesse in Zellen ablaufen, und das ist eine schwierige ethische Diskussion."

Was für Stippel eine schwierige ethische Diskussion ist, ist für Martin Stahnke ein Tabubruch - selbst wenn auch er nicht glaubt, dass ein hirntoter Patient wiederbelebt werden kann.

"Sie werden gebeten, im Sterben ihr Sterben aufzugeben, vom Leben zum Tode befördert zu werden. Und da so kaltschnäuzig und tabubrechend sagen, ja das ist nicht so schlimm, dann kann ich ja noch was geben ... Sich nicht damit zu beschäftigen, das ist das, was mich stört."

Beschäftigt haben sich die Beteiligten im Gesetzgebungsverfahren mit dieser Frage - bei einer Expertenanhörung im vorvergangenen Sommer zum Beispiel. In Frage gestellt haben sie die Hirntod-Konzeption am Ende jedoch nicht. Andere Grundsatzdebatten aber werden geführt werden müssen. Denn selbst wenn die Zahl der potenziellen Spender durch die Entscheidungslösung steigt - was viele bezweifeln - wird es auf Dauer zu wenig Organe geben. Selbst dann, wenn alle hirntoten Menschen ihre Organe zur Verfügung stellen würden. 4000 bis 5000 sind das in Deutschland jährlich. Und selbst wenn die Krankenhäuser alle diese potenziellen Spender melden würden - im vergangenen Jahr waren es laut Deutscher Stiftung Organtransplantation nur knapp 1800. Auf Zahlen wie Spanien etwa werde Deutschland nie kommen, sagt Transplantationsmediziner Dirk Stippel:

"Das ist auch ein Erfolg unseres Gesundheitssystems, weil wir in Deutschland praktisch keine hirntoten Motorradfahrer mehr haben, das macht in Spanien fast ein Drittel aller Organspender aus. Und weil auch dadurch, dass unsere Neurochirurgen gewisse OP-Verfahren sehr großzügig anwenden, um Hirnödeme zu bekämpfen, auch andere Ursachen für Hirnödeme seltener zum Hirntod führen als in fast allen anderen Ländern. Oder wenn Sie das mit den USA vergleichen: In den USA sind ein Drittel aller Organspender Kopfschussverletzte. Das heißt, wir haben auch durch die Art, wie man in Deutschland stirbt, strukturell sicherlich weniger Organspender als die Länder, die immer als Vorbilder geführt werden."

Hinzu kommt, dass immer mehr Patientenverfügungen die Zahl möglicher Organspender limitieren. Denn wer durch eine Patientenverfügung lebensverlängernde Maßnahmen ausschließt, schließt sich damit automatisch als Organspender aus. Inzwischen werden deshalb immer öfter auch ältere Organe entnommen und, wie es heißt, "transplantabel" gemacht. Oder auf Lebendspenden gesetzt, die mit dem geänderten Transplantationsgesetz gefördert werden sollen. Bei Niere oder Leber zum Beispiel.

"Mit den anderen Organen muss man leider Gottes ehrlich zugestehen, wird sich immer nur eine Kompromisslösung finden lassen. Wir werden das Problem nicht prinzipiell lösen können. Wir hoffen auf medizinische Entwicklungen, die die Zahl der notwenigen Transplantationen reduziert, aber wir werden sehr wahrscheinlich auf absehbare Zeit sonst uns auf Regeln einigen müssen, wie wir dieses "zu wenig" verteilen."

Transparente, nachvollziehbare, gerechte Regeln, die auf einem gesellschaftlichen Konsens basieren.

Auch Nierenpatient Meinhart Rick wartet auf einen Teil dieses "zu wenig". Er weiß, dass er sich unter Umständen noch auf einige Jahre Dialyse einstellen muss. Dass das medizinisch möglich ist, aber Risiken birgt. Ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko. Ein erhöhtes Risiko, an einem Hirnaneurysma zu sterben. Und doch hofft er, geduldig.

"Ich geh' wieder auf die Warteleiste wie jemand, der Lotto spielt und auf den Jackpot hofft. Ja, die Stelle im Römerbrief: Das Leiden schafft Geduld und Geduld schafft das Heil. Es ist einfach so, und dann richtet man sich damit ein."

"Wir waren zuletzt hier."

"Der alte, der ist nicht schön, dann gehen wir von oben runter?"

"Ja""

Dreimal in der Woche beginnt Meinhart Rick seinen Tag in der Dialysestation der Uniklinik Bonn. Dreimal verlässt er um kurz vor sieben das Haus, nimmt ein Taxi zur Klinik, desinfiziert sich die Hände, wiegt sich, legt sich auf sein Bett und dort den linken Unterarm frei, um von Pflegeleiter Uwe Burchardt an die Dialysemaschine angeschlossen zu werden.

"Wenn man Blutabnahme gewöhnt ist, da hat man haarfeine Nadeln. Hier das sind schon Stricknadelformate. Hier bei der Nadel habe ich jetzt gar nichts gemerkt. Das ist alles schon so oft gestochen worden, dass da überhaupt keine Nervenenden mehr sind."

Auf dem Bildschirm neben dem Bett des 67-Jährigen beginnt eine Uhr rückwärts zu laufen. Fünf Stunden Dialyse liegen vor ihm.

Meinhart Rick hat eine Zystenniere. Eine Erbkrankheit, die seit 30 Jahren langsam aber sicher seine Nieren zerstört. Seit acht Jahren muss er deswegen zur Blutwäsche. Eine Transplantation liegt bereits hinter ihm, doch sein Körper hat das Spenderorgan wenige Wochen nach der Operation wieder abgestoßen. Bald wird er erneut auf die Warteliste kommen. Die durchschnittliche Wartezeit bei seiner Blutgruppe: Neun Jahre.

Inzwischen hat eine Schwester das Frühstück gebracht. Meinhart Rick wirft einen Blick in die Zeitung. "Organspende-Betrug" prangt auch an diesem Morgen in schwarzen Lettern auf der Titelseite.

"Das ist keine Reklame für den Organspendeausweis."

Dabei war genau das das Ziel der nun in Kraft tretenden Entscheidungslösung: Reklame zu machen für den Organspendeausweis - für ein Kreuzchen bei "ja", "ja, aber" oder "nein". Für eine Entscheidung.

"Liebe Kolleginnen und Kollegen..."

Rückblick: 25. Mai 2012:

"Nach einer langen und intensiven Beratung können wir heute ein Gesetzgebungsvorhaben zum Abschluss bringen, auf das viele Menschen in unserem Land gewartet haben und warten. Es sind diejenigen, die auf ein Organ warten, das ihr Leben retten kann."

Ein Gesetzgebungsvorhaben, für das sich Unionsfraktionschef Volker Kauder gemeinsam mit seinem SPD-Kollegen Frank-Walter Steinmeier über Monate eingesetzt hatte. Ein Vorhaben, das am Ende - nach Expertenanhörungen und kontroversen Debatten im Plenum - über die Parteigrenzen hinweg Zustimmung erhielt. Die Entscheidungslösung.

Bislang galt bei der Organspende die erweiterte Zustimmungslösung. Organe durften nur entnommen werden, wenn der Spender zu Lebzeiten eingewilligt hatte oder seine Angehörigen nach dessen Tod einer Transplantation zustimmten. Eine für Kauder und Steinmeier unbefriedigende Lösung - denn derzeit besitzt nur etwa jeder Fünfte überhaupt einen Spendeausweis. Daher der Vorstoß:

"Wir wollen den Menschen tatsächlich etwas mehr auf die Pelle rücken, in dem wir fragen und nachfragen."

Ab dem 1. November soll nun jeder Bürger über 16 Jahre regelmäßig von seiner Krankenkasse angeschrieben und aufgefordert werden, sich mit dem Thema Organspende auseinander zu setzen und seinen Willen zu dokumentieren. Außerdem soll das Informationsmaterial in Ämtern verteilt werden, bei der Passausgabe zum Beispiel. Doch nicht nur die Entscheidung für oder gegen eine Organspende, sondern auch die Entscheidung, sich überhaupt zu äußern, soll freiwillig bleiben. Das war - am Ende - der Tenor in allen Fraktionen.

Kauder:

"Wir haben uns für die Entscheidungslösung entschieden, weil wir in solchen hochsensiblen Fragen gerade keinen Druck ausüben wollten. Nicht direkt und nicht indirekt."

Steinmeier:

"Denn die Organspende soll eine Spende bleiben."

Trittin:

"Jede und jeder muss sich fragen lassen. Aber niemand muss antworten."

Gysi:

"Es ist ein Angebot an jede Bürgerin und jeden Bürger, für sich eine Entscheidung zu treffen, oder bewusst keine Entscheidung zu treffen. Es geht nicht um mehr und nicht um weniger."

Tatsächlich aber geht es durchaus um mehr. Darum, mehr potenzielle Organspender zu gewinnen. Denn auch, wenn sich in Umfragen die Mehrzahl der Befragten theoretisch für eine Organspende ausspricht, ist die tatsächliche Bereitschaft zu einem klaren Bekenntnis gering. Zu gering für die 12.000 Menschen auf der Warteliste. Und so hat der Appell von Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr, FDP, an diesem 25. Mai durchaus eine Tendenz:

"Beschäftigt euch mit der Organspende, mindestens einmal im Leben, gebt euch einen Ruck, entscheidet euch, am besten für die Organspende, aber wir akzeptieren auch, wenn ihr euch zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht entscheiden könnt. Aber wir sagen den Bürgerinnen und Bürgern auch: Wir werden nicht locker lassen, wir werden regelmäßig immer wieder informieren. Das sind wir den Menschen verantwortlich, die auf einer Warteliste dringend auf ein Spenderorgan warten."

Selbst wenn Zweifel bestehen, ob die Regelung für mehr potenzielle Spender sorgen wird, sei sie ein Schritt in die richtige Richtung - so die Bundesärztekammer. Für die Wartenden, vor allem aber für die Angehörigen der potenziellen Spender - und nicht zuletzt für die behandelnden Ärzte. Dirk Stippel, Leiter der Transplantationschirurgie an der Uniklinik Köln:

"Ich halte die neue Regelung für einen Fortschritt, weil ich es aus ethischen Gründen für untragbar halte, dass Angehörige in einer emotional belastenden Situation zu etwas gefragt werden, wo sie wahrscheinlich in 70 bis 80 Prozent vorher mit dem Verstorbenen nie drüber gesprochen haben. Das ist eine unmögliche Situation. Ob sich dann so viele von den Angeschriebenen dafür entscheiden, weiß ich nicht, aber man muss einfach akzeptieren, wenn jemand sagt: Nein. Dann ist das eine Entscheidung."

Anderen geht diese Art der Entscheidung nicht weit genug. Sie hätten sich die sogenannte "Widerspruchslösung" gewünscht - wie in Spanien wäre dann jeder automatisch Organspender, es sei denn, er widerspricht ausdrücklich. Oder zumindest eine Entscheidungspflicht. Denn nach der jetzigen Regelung könnte der Brief der Krankenkasse auch ungeöffnet im Papierkorb landen.

Wieder anderen geht die Entscheidungslösung zu weit. Die Politik setze nicht auf Aufklärung und Transparenz, sondern auf Penetranz und Druck, moniert etwa die Deutsche Hospizstiftung. Kaum hat das Gesetz wenig später den Bundesrat passiert, erscheint der Ruf nach Aufklärung und Transparenz plötzlich in einem ganz neuen Licht.

O-Ton - Collage Organspendeskandal:

"18 Uhr. Die Nachrichten. In der Göttinger Uniklinik soll ein Arzt in großem Stil Akten gefälscht und die eigenen Patienten beim Empfang von Organen bevorzugt haben."

"Im Göttinger Organspendeskandal wird jetzt auch wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt."

" Wir stehen ganz am Anfang der Ermittlungen, wir haben gestern die Ermittlungen aufgenommen."

" Wir werden natürlich alle in Zweifel stehenden Transplantationen untersuchen."

" Der Skandal um Organspenden führt nun auch am Universitätsklinikum Regensburg zu ersten personellen Konsequenzen."

"Ich meine, das ist eine menschliche Katastrophe."

Mitte Juli wird bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig nach anonymen Hinweisen gegen den früheren Leiter der Transplantations-Chirurgie am Uni-Klinikum Göttingen ermittelt. Schnell weitet sich der Skandal aus. Immer neue Details werden bekannt. Fälle, die nach Regensburg und inzwischen auch nach München führen - gerade erst hat das Klinikum rechts der Isar mitgeteilt, die noch andauernde Prüfung habe neue "Verdachtsmomente auf Richtlinienverstöße" ergeben. Daneben gerät auch die private Deutsche Stiftung Organtransplantation unter Druck. Und das Vertrauen in die Organspende wird einmal mehr erschüttert. Während Bundesgesundheitsministerium und Bundesärztekammer zu Gipfeltreffen und Krisensitzungen laden, über strengere Kontrollen und schärfere Sanktionen beraten, wächst in der Bevölkerung die Verunsicherung. Bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gehen in diesen Wochen doppelt so viele Anrufe ein wie bisher. Direktorin Elisabeth Pott:

"Einige haben gesagt, also unter diesen Umständen würden sie ihren Organspendeausweis vernichten. Einige waren natürlich auch empört. Viele waren auch ambivalent und haben gesagt: ja eigentlich bin ich ja für die Organspende, aber wenn jetzt solche Dinge vorkommen, dann weiß man ja nicht, was da sonst noch alles passiert. Also das hat schon die Menschen verunsichert."

Schon kurz nach Bekanntwerden des Skandals hätten erste Angehörige eine Organspende abgelehnt, aus Misstrauen, berichtet auch Transplantationsmediziner Dirk Stippel:

"Insgesamt muss man sagen, dass zu befürchten, ist in meiner Erfahrung, dass sich das unausgesprochen in den nächsten zwei, drei Jahren noch halten wird. Meistens ist die Transplant wirklich eine Vertrauenssache, die wie ein Tanker so daherschlingert. Und wenn das Vertrauensniveau niedriger ist, wird dann einfach eine zeitlang "nein" gesagt."

Auch wenn die Bundesregierung bereits Konsequenzen angekündigt hat. So sollen Transplantationszentren künftig öfter kontrolliert und an Vergehen beteiligte Mediziner härter sanktioniert werden - bis zum Entzug der Zulassung. Die Bundesärztekammer soll regelmäßig die Berichte der Prüf- und Überwachungskommissionen veröffentlichen. Doch auch wenn die ersten Maßnahmen bereits greifen und die flächendeckende Überprüfung der gut 50 Transplantationszentren bereits angelaufen ist, herrscht nach wie vor Verunsicherung vor. Im Oktober habe es nach vorläufigen Zahlen nur 60 Organspenden gegeben - weit weniger als die durchschnittlich 100, teilte eine Sprecherin der Deutsche Stiftung Organtransplantation jetzt in Frankfurt mit. Und so scheinen auch einige Krankenkassen zu zögern, die in diesen Tagen eigentlich mit der Informationskampagne zur Entscheidungslösung beginnen sollten.

Schon im September kündigte Jürgen Graalmann, Chef des AOK-Bundesverbandes, in einem Zeitungsinterview an, seine Kassen werden zunächst kein individuelles Informationsmaterial verschicken – der Organspendeskandal habe in der Bevölkerung zu großen Irritationen geführt.

Auf Nachfrage relativierte die AOK, bei der rund 24 Millionen Menschen versichert sind, jedoch diese Aussage. Die Allgemeinen Ortskrankenkassen würden gezielt informieren, allerdings erst ab dem kommenden Jahr, schließlich müsse man das Thema sensibel aufbereiten. Auch die Barmer Ersatzkasse wird ihre Versicherten nicht gleich ab dem 1. November, sondern erst im kommenden Frühjahr anschreiben – der Gesetzgeber gebe den Kassen schließlich bis Herbst kommenden Jahres Zeit.

Die Techniker-Krankenkasse hingegen setzt - auch mit Blick auf den Organspendeskandal - auf ein offensives Vorgehen. Mit einer Kampagne wirbt sie bereits dafür, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen. In diesen Tagen startet sie das nach eigenen Angaben größte Mailing ihrer Geschichte. Peu à peu werden die gut sieben Millionen Versicherten der TK eine achtseitige Sonderausgabe des Mitgliedermagazins erhalten. Denn wie genau die Krankenkassen den Informationsauftrag erfüllen, ist ihnen überlassen. Kleinere Kassen können auch die Klappkarte der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mitnutzen, die Direktorin Elisabeth Pott beschreibt:

"Kurz und knapp sind hier Informationen auf der linken Seite im Text mit den Möglichkeiten, was man mit diesem Organspendeausweis machen kann. Weil ich kann mich ja entscheiden, alle Organe zu spenden oder ich kann Ausnahmen machen. Oder ich kann auch sagen: Nein, ich möchte nicht Organspender werden, oder ich kann sagen, eine bestimmte Person, mit der ich das verabredet habe, soll im Falle darüber entscheiden."

Auch Martin Stahnke hält die kleine Pappkarte in der Hand. Aufgebracht sitzt der Chefarzt der Anästhesie in seinem Büro im Hospital zum Heiligen Geist im nordrhein-westfälischen Kempen.

"Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Ich muss es mal so sagen, damit es jeder versteht."

Martin Stahnke ist es gleich, ob man sich entscheiden kann. Ob man "ja" oder "nein" ankreuzen kann. Er stört sich an der Formulierung "nach meinem Tod".

"Hirntod ist eine Zustandsbeschreibung und nicht der Tod des Menschen - wir benutzen das gern, weil es den Tod assoziiert, aber hirntot ist ein schwerkranker Mensch."

Mit seiner Kritik rüttelt der Mediziner an den Grundfesten der Organspende - der Hirntod-Konzeption. Bevor einem Menschen Organe entnommen werden dürfen, müssen zwei Ärzte unabhängig voneinander den Hirntod feststellen. Den Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms. So steht es in Paragraf 3, Absatz 2, Punkt 2 des Transplantationsgesetzes. Doch heißt das automatisch, dass der Mensch tot ist? Kritik an der Hirntod-Konzeption gibt es seit der ersten offiziellen Definition Ende der 1960er-Jahre. Seit das "Harvard Ad Hoc Committee on Brain Death" mit dem "Hirntod" ein neues Todeskriterium schuf.

Ein Todeskriterium, das in den Augen vieler Mediziner notwendig geworden war, weil der Herztod dank der modernen Medizin als Todesdefinition nicht mehr praktikabel war - schließlich konnte man Patienten mit Herzstillstand inzwischen wiederbeleben. Und weil Patienten mit irreversibel ausgefallener Hirnfunktion mittels der modernen Intensivmedizin weiter versorgt werden konnten - doch wie lange? Und zu welchem Zweck, wenn sie nie wieder aufwachten?

Die Hirntod-Konzeption sollte also Klarheit schaffen – auch für die zu diesem Zeitpunkt noch junge Transplantationsmedizin. Gerade erst war die erste Herztransplantation geglückt. Doch der Unterschied zwischen einem hirntoten und einem schwerkranken Patienten ist alles andere als klar, sagt Anästhesist Stahnke:

"Er wird beatmet, er scheidet Urin aus, Wunden verschließen sich, Haare wachsen, und ich finde das wichtigste ist: Frauen können Kinder bekommen. Es gibt mindestens zehn, wenn nicht jetzt schon elf Kinder, die von sogenannten hirntoten Frauen, also "Kadavern", wie es in der Zeitung heißt, geboren worden sind."

Für Kritiker der Hirntod-Konzeption ist das der Beweis, dass das Gehirn längst nicht die herausragende Funktion für die Organisation des gesamten Organismus' besitzt, nicht die Schaltzentrale ist, wie von Befürwortern angenommen. Denn warum werden Patienten vor der Extransplantation zum Teil narkotisiert, wenn sie tot seien, fragt Stahnke, der früher selbst bei Organentnahmen assistiert hat.

"Der Hirntod ist das sichere innere Todeszeichen des Menschen" ist hingegen in einer der Broschüren der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Thema zu lesen. Selbst wenn sich hirntote Menschen sogar manchmal aufrichten oder um sich greifen. Es handele sich um Rückenmarksreflexe. "Lazarus-Syndrom" nennt man das auch. Für Transplantationsmediziner Dirk Stippel ist die Definition des Hirntods nachvollziehbar und sicher. Er räumt jedoch ein, dass es eine schwierige Entscheidung sei, diese Grenze zu ziehen, zwischen Leben und Tod:

"Wir wissen, dass Knorpelzellen bei jeder normalen Beerdigung nach vier Wochen noch in Kultur zu bringen sind, das heißt, die leben nach der Beerdigung weiter. Was uns das zeigt, ist, dass Sterben per se ein Prozess ist. Man muss letztendlich irgendwann entscheiden, wann das Leben als Individuum zu Ende ist und wann nur noch chemische Prozesse in Zellen ablaufen, und das ist eine schwierige ethische Diskussion."

Was für Stippel eine schwierige ethische Diskussion ist, ist für Martin Stahnke ein Tabubruch - selbst wenn auch er nicht glaubt, dass ein hirntoter Patient wiederbelebt werden kann.

"Sie werden gebeten, im Sterben ihr Sterben aufzugeben, vom Leben zum Tode befördert zu werden. Und da so kaltschnäuzig und tabubrechend sagen, ja das ist nicht so schlimm, dann kann ich ja noch was geben ... Sich nicht damit zu beschäftigen, das ist das, was mich stört."

Beschäftigt haben sich die Beteiligten im Gesetzgebungsverfahren mit dieser Frage - bei einer Expertenanhörung im vorvergangenen Sommer zum Beispiel. In Frage gestellt haben sie die Hirntod-Konzeption am Ende jedoch nicht. Andere Grundsatzdebatten aber werden geführt werden müssen. Denn selbst wenn die Zahl der potenziellen Spender durch die Entscheidungslösung steigt - was viele bezweifeln - wird es auf Dauer zu wenig Organe geben. Selbst dann, wenn alle hirntoten Menschen ihre Organe zur Verfügung stellen würden. 4000 bis 5000 sind das in Deutschland jährlich. Und selbst wenn die Krankenhäuser alle diese potenziellen Spender melden würden - im vergangenen Jahr waren es laut Deutscher Stiftung Organtransplantation nur knapp 1800. Auf Zahlen wie Spanien etwa werde Deutschland nie kommen, sagt Transplantationsmediziner Dirk Stippel:

"Das ist auch ein Erfolg unseres Gesundheitssystems, weil wir in Deutschland praktisch keine hirntoten Motorradfahrer mehr haben, das macht in Spanien fast ein Drittel aller Organspender aus. Und weil auch dadurch, dass unsere Neurochirurgen gewisse OP-Verfahren sehr großzügig anwenden, um Hirnödeme zu bekämpfen, auch andere Ursachen für Hirnödeme seltener zum Hirntod führen als in fast allen anderen Ländern. Oder wenn Sie das mit den USA vergleichen: In den USA sind ein Drittel aller Organspender Kopfschussverletzte. Das heißt, wir haben auch durch die Art, wie man in Deutschland stirbt, strukturell sicherlich weniger Organspender als die Länder, die immer als Vorbilder geführt werden."

Hinzu kommt, dass immer mehr Patientenverfügungen die Zahl möglicher Organspender limitieren. Denn wer durch eine Patientenverfügung lebensverlängernde Maßnahmen ausschließt, schließt sich damit automatisch als Organspender aus. Inzwischen werden deshalb immer öfter auch ältere Organe entnommen und, wie es heißt, "transplantabel" gemacht. Oder auf Lebendspenden gesetzt, die mit dem geänderten Transplantationsgesetz gefördert werden sollen. Bei Niere oder Leber zum Beispiel.

"Mit den anderen Organen muss man leider Gottes ehrlich zugestehen, wird sich immer nur eine Kompromisslösung finden lassen. Wir werden das Problem nicht prinzipiell lösen können. Wir hoffen auf medizinische Entwicklungen, die die Zahl der notwenigen Transplantationen reduziert, aber wir werden sehr wahrscheinlich auf absehbare Zeit sonst uns auf Regeln einigen müssen, wie wir dieses "zu wenig" verteilen."

Transparente, nachvollziehbare, gerechte Regeln, die auf einem gesellschaftlichen Konsens basieren.

Auch Nierenpatient Meinhart Rick wartet auf einen Teil dieses "zu wenig". Er weiß, dass er sich unter Umständen noch auf einige Jahre Dialyse einstellen muss. Dass das medizinisch möglich ist, aber Risiken birgt. Ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko. Ein erhöhtes Risiko, an einem Hirnaneurysma zu sterben. Und doch hofft er, geduldig.

"Ich geh' wieder auf die Warteleiste wie jemand, der Lotto spielt und auf den Jackpot hofft. Ja, die Stelle im Römerbrief: Das Leiden schafft Geduld und Geduld schafft das Heil. Es ist einfach so, und dann richtet man sich damit ein."