Mit seiner Entscheidung, die elektronische Patientenakte an jeden Versicherten auszustellen, hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach einen guten ersten Schritt gemacht. Das zeigen drei konkrete Alltags-Beispiele aus dem Gesundheitswesen.

Erstens: Wenn ein älterer Patient in eine Klinik kommt, brauchen Ärzte mitunter Tage, um seine Vorgeschichte herauszufinden.

Zweitens: Mediziner, die ein Medikament verschreiben, müssen erst erfragen, welche anderen Mittel ihr Patient einnimmt, um gefährliche Wechselwirkungen auszuschließen.

Drittens: Wissenschaftler mussten nach England oder Israel schauen, als sie herausfinden wollten, was Risikofaktoren für schwere Covid-Verläufe sind.

Zweitens: Mediziner, die ein Medikament verschreiben, müssen erst erfragen, welche anderen Mittel ihr Patient einnimmt, um gefährliche Wechselwirkungen auszuschließen.

Drittens: Wissenschaftler mussten nach England oder Israel schauen, als sie herausfinden wollten, was Risikofaktoren für schwere Covid-Verläufe sind.

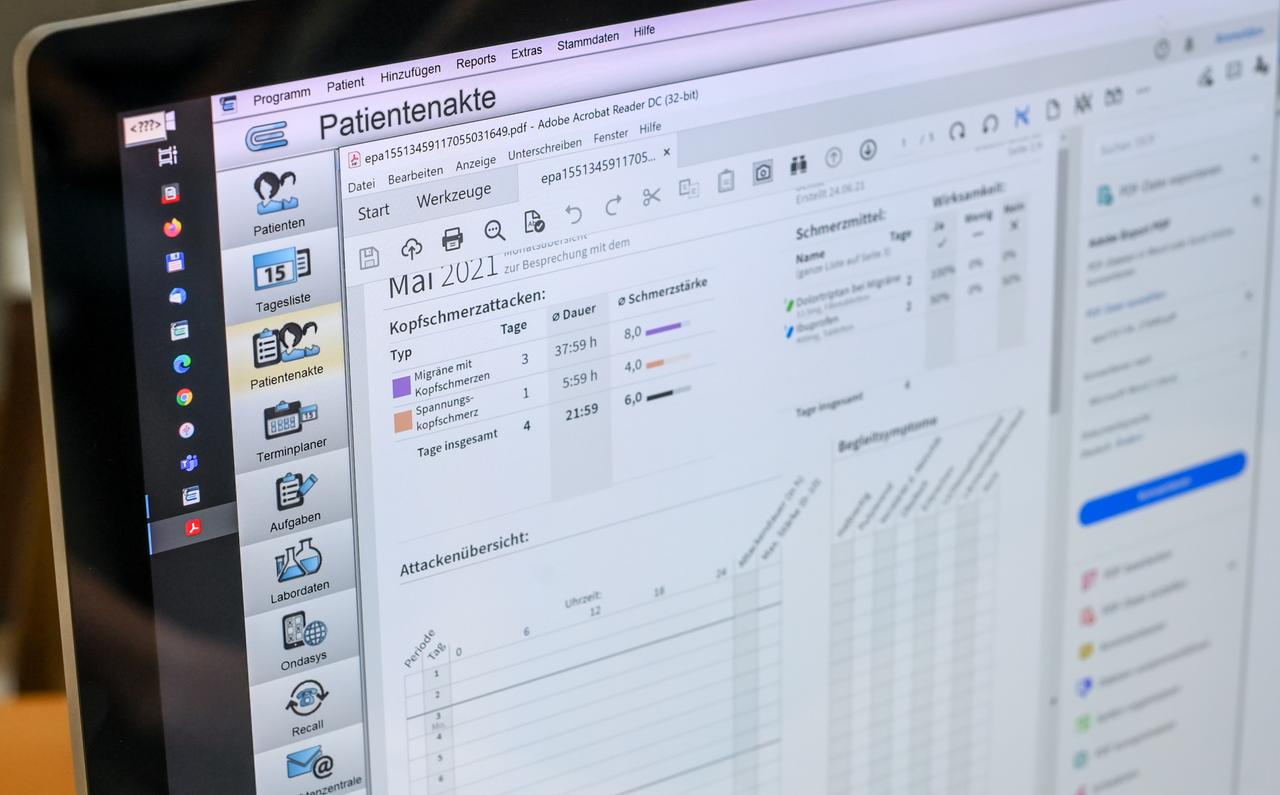

Alles Symptome eines Problems: Die Patientendaten liegen auf einzelnen Computersystemen und in Aktenschränken, wo nicht alle Ärzte und Forscher rankommen. Die Lösung ist die elektronische Patientenakte: Ein digitaler Ort, wo man all diese Daten speichern und abrufen kann. Soweit das Versprechen.

Ein richtiger Eingriff von Lauterbach

Die Realität: In Deutschland gibt es schon die elektronische Patientenakte – und zwar seit zwei Jahren. Jedoch nutzt sie gerade Mal ein Prozent der Versicherten. Lauterbach hat nun erklärt: 2025 sollen es 80 Prozent sein. Dazu ändert er ein entscheidendes Detail: Bald soll jeder, der nicht aktiv widerspricht, automatisch eine elektronische Patientenakte bekommen.

Dieser Schritt ist richtig, denn er räumt eine große Hürde aus dem Weg. Bislang mussten Patienten selbst aktiv werden, um die E-Akte zu erhalten. Es ist aber nur ein erster Schritt. Denn es gibt einen weiteren wichtigen Grund für den bisherigen Flop der E-Akte. Dieser Grund ist nicht der Datenschutz. Denn es ist schwer vorstellbar, dass jemand, der Tech-Konzerne aus den Vereinigten Staaten zum Beispiel per Apple-Watch seinen Puls messen und seinen Schlaf überwachen lässt, ein Problem damit hat, dass sein Hausarzt Befunde vom Orthopäden einsehen kann.

Entscheidend ist der Inhalt der E-Akte

Nein. Der andere Grund für die mangelnde Verbreitung der elektronischen Patientenakte lautet: Sie ist bislang weitgehend nutzlos. Es gibt keine allgemeine Festlegung, was da drin zu stehen hat. Ärzte wissen also nicht genau, was sie eintragen sollen. Zudem landen Informationen bislang als Text-Dateien in der E-Akte, nicht in standardisierter, maschinenlesbarer Form, was den schnellen Zugriff von Arztpraxen auf diese Informationen erschwert.

An diesen Problemen hat sich noch nichts geändert, weshalb die Arbeit jetzt beginnen sollte. Lauterbach hat tatsächlich vor, diese Mängel zu beheben, wenn man der Digitalisierungsstrategie seines Ministeriums glaubt. Davon, ob ihm das gelingt, wird abhängen, ob die E-Akte zum Erfolg wird – nicht davon, ob nun 80 Prozent der Versicherten sie haben. Denn eine nutzlose Akte bleibt nutzlos, egal wie viele davon ausgestellt sind.