Aktion statt Apathie, Verständnis statt Ignoranz, Respekt statt Konflikt – so werde das Verhältnis zwischen der indigenen und nichtindigenen Bevölkerung Kanadas in der Zukunft aussehen, sagte Premierminister Justin Trudeau 2018.

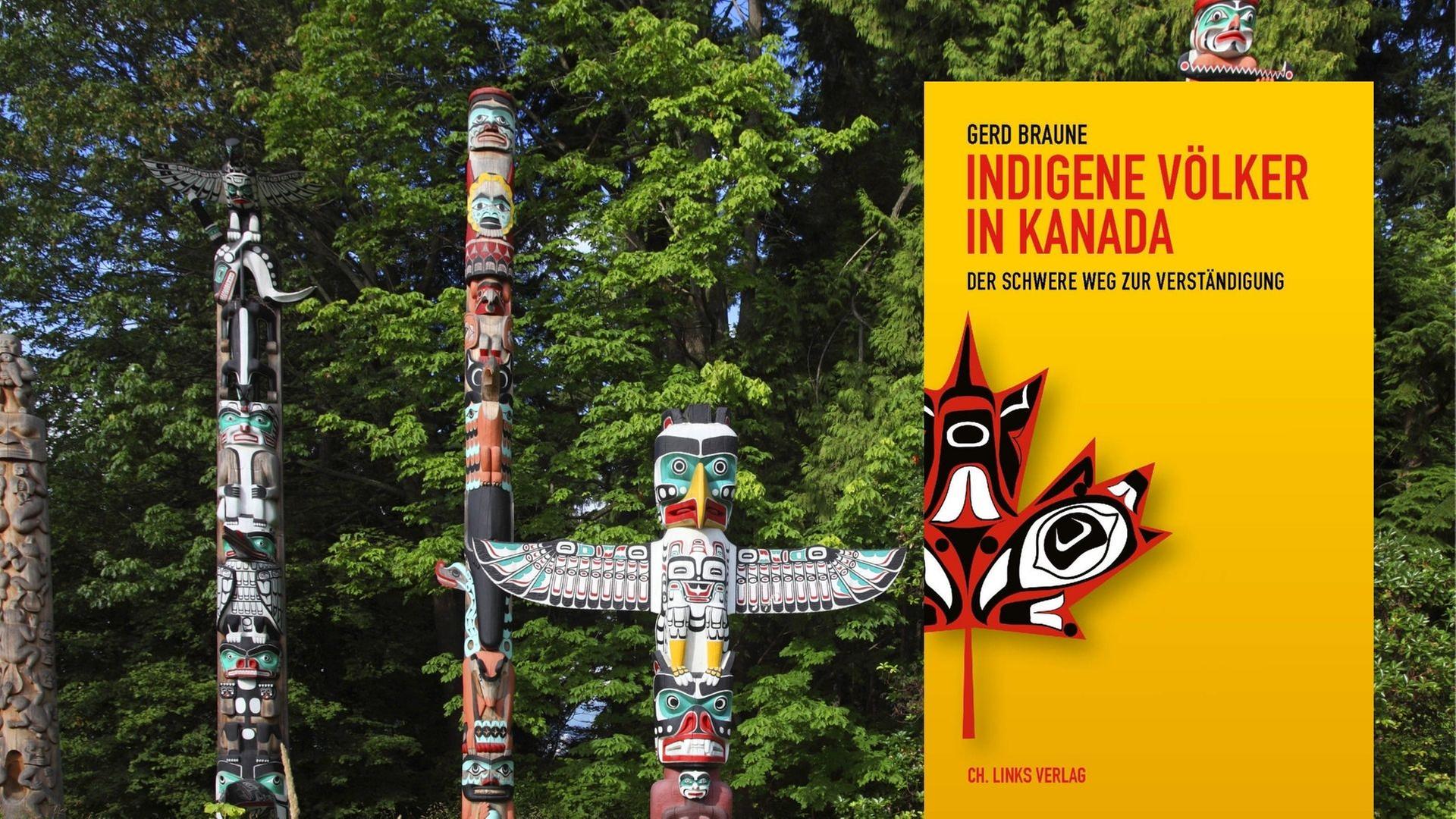

Kanada, der nördliche Nachbar der USA, gilt in Europa gemeinhin als das bessere, das verantwortlichere Nordamerika. Gilt das auch für den Umgang mit den Ureinwohnern? Das Buch des deutsch-kanadischen Journalisten Gerd Braune, "Indigene Völker in Kanada", liefert differenzierte Antworten auf diese Frage.

"Dunkles Kapitel in der Geschichte Kanadas"

"Der Umgang mit den indigenen Völkern ist ein ganz dunkles Kapitel in der Geschichte Kanadas, dass da wirklich versucht wurde, durch Assimilation diese Völker auszulöschen, ihre Identität und ihre Kultur."

Der Autor, der seit 1997 in Ottawa lebt, beschreibt die drei indigenen Gruppen, die die Geschichte Kanadas maßgeblich geprägt haben: Die First Nations, die ersten Nationen, die eine Vielzahl von Völkern umfassen und denen rund eine Million Menschen angehören. Die Métis, mit 600.000 Angehörigen die zweitgrößte Gruppe, sind Nachkommen aus Partnerschaften zwischen europäischen, überwiegend französischsprachigen Siedlern und Trappern mit Frauen aus indigenen Völkern. Sie schufen eine eigene Kultur. Und schließlich die Inuit, die in der Arktis leben.

Der Begriff "Stämme" führt in die Irre

Braune legt Wert auf korrekte, saubere, authentische Begrifflichkeit: Métis statt Halbblut, Inuit statt Eskimo, Reservation statt Reservat. Indianer gehe gar nicht, sagt er, und spricht stattdessen von "indianischen Völkern" - eine Bezeichnung, die interessanterweise auch einige seiner indigenen Gesprächspartner benutzen.

"Und was ich auch überhaupt nicht mag, ist der Begriff ‚Stämme‘. Damit verbinden viele in Europa das Bild von ganz kleinen Völkern, die nomadisierend durch die Länder ziehen. Also, für mich sind es Völker, für mich sind es Nationen, aber auf keinen Fall Stämme."

Der Autor zeichnet die wechselvolle Geschichte der indigenen Völker nach, spannt einen weiten Bogen von der Kolonialzeit über die Staatsgründung Kanadas 1867, die Verfassung und Bürgerrechtscharta von 1982 hin zu den kontroversen Debatten über systemischen Rassismus, die den Weg zur Verständigung bis in die Gegenwart begleiten.

Residential Schools – ein kollektives Trauma in indigenen Gemeinen

Eines der düstersten Kapitel sind die Residential Schools, Umerziehungsinternate für Kinder aus indigenen Familien, die bis in die 1960er Jahre zur Norm im kanadischen Bildungswesen gehörten. Braune schreibt:

"Residential Schools hatten das Ziel, die Ureinwohnerkinder in den von europäischen Einwanderern und ihren Werten geprägten Staat einzugliedern. Sie sollten […] in Handwerk und Landwirtschaft ausgebildet werden. Und sie sollten lesen und schreiben lernen. Die Schulen dienten aber vor allem einem Ziel: die Kinder zu assimilieren und ihre indianische Identität zu zerstören.

Die Kinder wurden ihren Familien entrissen; in den Schulen wurden sie geschlagen, ihre Haare wurden abgeschnitten, sie durften ihre Bräuche nicht pflegen und ihre Muttersprache nicht sprechen. Und wenn sie es dennoch taten, wuschen ihnen die Erzieher den Mund mit Seife aus. Auch werden immer mehr Fälle von sexuellem Missbrauch bekannt. Das System der Residential Schools hatte verheerende Folgen für indigene Gemeinden, betont Braune – bis heute.

"Da entstehen Brüche, die nicht von einem Tag auf den anderen wieder gutgemacht werden können. Vieles, was wir an Drogenabhängigkeit, an Alkoholismus, an zerstörten Familien erleben, ist auf dieses über Generationen weiter getragene Trauma zurückzuführen."

Traditionelle Medizin ist heute Teil des Gesundheitswesens

Braune geht aber auch auf die Fortschritte ein, die der kanadische Staat gemeinsam mit den indigenen Völker erzielte. Beim Gesundheitswesen beispielsweise. Und hier sitzt das Misstrauen vieler indigener Gemeinden eigentlich tief. Denn Mitte des 20. Jahrhunderts schickten die staatlichen Gesundheitsämter Tuberkulose-kranke Inuit in Sanatorien, die im fernen Süden des Landes lagen.

"Oft wussten die Familien nicht, wohin die Patienten gebracht wurden und ob sie noch einmal in ihre Gemeinde zurückkehren würden – und viele kehrten nicht mehr zurück. Sie starben und wurden beerdigt, manchmal ohne dass ihre Angehörigen informiert wurden, wo sich die Gräber befinden."

Bereits seit einigen Jahren verfolgt die kanadische Regierung bei der Gesundheitsversorgung in den indigenen Gemeinden einen holistischen Ansatz, führt Braune aus.

"Wir sehen, wie wichtig es ist, dass diese Völker die Möglichkeit haben, ihre traditionelle Medizin zu pflegen. Es ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man eine ärztliche Behandlung mit einer Zeremonie beginnt, ob das nun mit dem Verbrennen von Sweet Grass ist oder durch bestimmte Gebete. Und ich glaube, hier gehen die Kanadier einen guten Weg."

Braunes Buch informiert, analysiert und ordnet ein. Der Ton ist unaufgeregt und feinfühlig, weder belehrend noch eifernd. Der Autor vermeidet sentimentale "Indianertümelei" ebenso wie eurozentrischen Moralismus. Ein Buch, das den Leser souverän durch die komplexe Geschichte Kanadas führt – und in die Welt seiner indigenen Völker.

Gerd Braune: "Indigene Völker in Kanada. Der schwere Weg zur Verständigung"

Christoph Links Verlag, Berlin. 272 Seiten, 20 Euro.

Christoph Links Verlag, Berlin. 272 Seiten, 20 Euro.