Diese Sätze sind nicht harmlos, das spürt man sofort. Sie muten zwar einfach an und erzählen von einer Hauptperson, an die man sich scheinbar halten kann, aber die spröde, trockene Diktion und die weite, leere Landschaft transportieren noch etwas Anderes. Ein Mann namens Juan Preciado ist auf dem Weg zu dem Heimatdorf seiner gerade gestorbenen Mutter. Sie hat sich vor ihrem Tod noch gewünscht, dass er in dieses ihm unbekannte Comala aufbrechen und dort seinen Vater aufsuchen solle, der Pedro Páramo heißt. Kurz vor seinem Ziel sieht er sich in ein steiniges, wüstenähnliches Gelände versetzt. Orientierungslos wartet er an einer Stelle, an der sich mehrere Wege kreuzen. Endlich nähert sich ein Mann, ein Viehtreiber. Auch er will nach Comala.

"Nachdem wir die Berge hinabgestiegen waren, ging es immer weiter hinunter. Wir hatten den heißen Wind dort oben gelassen und tauchten nun in die reine Hitze, ohne Wind. Es war so, als warteten alle Dinge auf irgend etwas. ‚Es ist heiß hier’, sagte ich. ‚Ja, und das ist noch gar nichts’, antwortete mir der andere. ‚Warten Sie nur ab. Sie werden die Hitze noch stärker spüren, wenn wir nach Comala kommen. Das liegt auf glühender Erde, geradewegs am Eingang zur Hölle. Wenn ich Ihnen sage, dass von denen, die dort sterben, viele aus der Hölle noch mal zurückkehren, um sich eine Decke zu holen.’"

Konkrete Höllenhitze

Spätestens hier wird klar, dass es sich um weitaus mehr handelt als eine bloße Abenteuer- und Familiengeschichte. Der Viehtreiber führt den reisenden Juan Preciado in die Unterwelt. Er erinnert damit an Charon im griechischen Mythos oder an Vergil in Dantes "Göttlicher Komödie". Wie sich diese spezifisch mexikanische "Hölle" genauer ausnimmt, wird er in dem Dorf namens Comala erfahren. "Comal" heißen in Mexiko die traditionellen Kochplatten aus Ton oder auch aus Stahl, auf denen Maisfladen hergestellt werden.

Doch diese sehr konkrete realistische Höllenhitze wird sofort überführt in etwas Metaphysisches, und es ist für den Schriftsteller Juan Rulfo charakteristisch, dass er die üblichen Unterschiede zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Phantasie und realen Geschehnissen auf geradezu aufreizend beiläufige Weise hinter sich lässt. Der Roman "Pedro Páramo" ist im Original zum ersten Mal 1955 erschienen, und er bildet neben dem zwei Jahre vorher veröffentlichten Erzählband "Der Llano in Flammen" schon fast das Gesamtwerk dieses Autors. In der neuen deutschen Ausgabe umfassen der Roman und die Erzählungen ganze 475 Seiten.

Lebende und Tote sind eins

Und doch gilt "Pedro Páramo" als ein grundlegendes Werk "Magischen Realismus", der später zu einem selbstverständlichen Label wurde und vor allem durch Gabriel Garcia Marquez berühmt geworden ist. Von den in den Siebzigerjahren üppig wuchernden Romanen aus Lateinamerika, mit ihrer überbordenden Phantasie und den märchenhaften Erfindungen, unterscheidet sich "Pedro Páramo" auf den ersten Blick durch seine vieles aussparende, karge Sprache.

"’Dieses Dorf ist voller Echos. Es ist, als seien sie in den Hohlräumen der Mauern oder unter den Steinen eingesperrt. Wenn du gehst, spürst du, dass sie dir auf den Hacken sind. Hörst es knirschen. Gelächter. Schon recht altes Gelächter, als wäre es müde vom Lachen. Und Stimmen, die vom vielen Gebrauch abgenutzt sind. All das hörst du. Ich glaube, der Tag wird kommen, an dem diese Geräusche verstummen.’ Das erzählte mir Damiana Cisneros auf dem Weg durchs Dorf."

Man kann in "Pedro Páramo" Lebende und Tote nicht unterscheiden. Und das ist eine der radikalen ästhetischen Konsequenzen, die Juan Rulfo aus der mexikanischen Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts gezogen hat. Die extremen Erfahrungen von Gewalt und Unterdrückung der Landbevölkerung, die Rulfo im Lauf der mexikanischen Revolution in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gemacht hat, bilden die Grundlage seiner hochverdichteten literarischen Texte.

Guerillakrieg reaktionärer Katholiken

Rulfo wurde 1917 in Sayula im Bundesstaat Jalisco geboren. Die zunächst sozialrevolutionäre Umsturzbewegung, die 1910 begonnen hatte, brachte unüberschaubare Kämpfe zwischen den verschiedensten Fraktionen hervor. Und auch gegen die Revolution selbst bildeten sich radikale Kräfte. Im Jahr von Rulfos Geburt verabschiedete die Regierung eine antiklerikale Verfassung, und daraufhin begann ein Guerillakrieg reaktionärer Katholiken, die "Guerra Cristera". Es herrschte Anarchie und Rechtlosigkeit, insgesamt gab es zwei Millionen Tote.

"Ich glaubte, die Frau sei verrückt. Später glaubte ich gar nichts mehr. Ich fühlte mich in einer fremden Welt und ließ mich treiben. Mein Körper war schlaff geworden, er knickte einfach ein, hatte sich aufgegeben, und jeder konnte mit ihm spielen, wie mit einer Lumpenpuppe."

Die Überfälle unterschiedlichster bewaffneter Banden terrorisierten das Land. Rulfos Familie besaß zwei Haciendas, und er war erst sechs Jahre alt, als sein Vater wegen eines Streits um Weidezäune von einem Nachbarn hinterrücks erschossen wurde. Seine Mutter starb wenig später. Nach 1929 übernahm eine Partei die Macht, die sich dann in beredtem Zynismus "Partei der Institutionalisierten Revolution" nannte – es hatte sich eine neue politische und wirtschaftliche Elite herausgebildet, während es auf dem Land immer noch Millionen von mittellosen Tagelöhnern gab. Diese Ereignisse prägten Rulfo grundlegend.

Die Tropfen fallen unaufhörlich

Seit 1934 schlug er sich mit wechselnden Tätigkeiten in Mexico-City durch, als Angestellter der Einwanderungsbehörde, als Vorarbeiter einer Reifenfabrik oder als Handelsvertreter. Aber er hatte schon früh die Literatur als einen Fluchtpunkt entdeckt, und in seinem berühmten Roman "Pedro Páramo" erscheint die unmittelbare Zeitgeschichte in konzentriertester Form.

"Vom Steinfilter lösen sich die Tropfen, einer nach dem anderen. Man hört das klare Wasser aus dem Stein in den Krug fallen. Man hört. Hört Geräusche. Füße, die über den Boden schurren, die unterwegs sind, die kommen und gehen. Die Tropfen fallen unaufhörlich. Der Krug läuft über, und Wasser fließt auf den nassen Boden."

Angefangen hat Juan Rulfo mit Erzählungen. Sein Debüt erschien 1953, der Autor war 36 Jahre alt, und hieß "Der Llano in Flammen". Der Band besteht aus 17 Texten, und die alltägliche, allgegenwärtige Gewalt spielt fast immer die Hauptrolle. Darauf deuten schon einige Titel hin. Sie lauten: "Sag ihnen, sie sollen mich nicht töten", oder "Die Nacht, in der sie ihn allein ließen". Und einer heißt einfach "Der Mann":

"Ich hätte nicht alle töten sollen; ich hätte mich ja mit dem begnügt, den ich töten musste; aber es war dunkel, und die Leiber glichen einander... Immerhin, bei mehreren wird das Begräbnis sie weniger kosten."

Die brutale Sonne

Der Autor lässt oft die Figuren sprechen, in knappen Sätzen. Der Schrecken, das Leid, die Sinnlosigkeit und Bestialität des Mordens werden nie direkt benannt oder geschildert. All dies steckt aber im Unausgesprochenen, das dadurch eine ungeheure Intensität bekommt. Nichts wird erklärt. Die Figuren erscheinen oft wie Scherenschnitte, es gibt sie ohne einen erkennbaren Zusammenhang, ohne Beziehungen, ohne Einbindungen, ohne Vorgeschichte.

Sie sind reduziert auf den jeweiligen kurzen Moment, der Text erlaubt ihnen keine Übersicht über das Geschehen. Er arbeitet wie ein Vergrößerungsglas: einzelne Konturen treten überdeutlich hervor, aber alles drumherum verschwimmt. Die einzelnen Personen scheinen sich und dem Schweigen der anderen ausgeliefert zu sein – ungefähr so, wie die brutale Sonne, die allgegenwärtig ist, den Boden austrocknet. Aber daneben gibt es in Rulfos Erzählungen auch eine sarkastische, bitter ironische Note. Der Text "Der Tag, als die Erde bebte" handelt von einem Dorf, das stark von einem Erdbeben betroffen ist. Die Geschichte besteht ausschließlich aus dem Dialog zweier Personen.

"’Im September letzten Jahres, kurz nach dem Erdbeben, tauchte der Gouverneur hier auf, um zu sehen, wie es uns dabei ergangen war. Er hatte einen Geologen dabei und noch andere fachkundige Leute, glaubt ja nicht, dass er alleine kam. Sag mal, Melitón, wie viel hat es uns gekostet, die Begleiter des Gouverneurs zu bewirten?’ ‚So um die viertausend Pesos.’ ‚Und das, obwohl sie nur einen Tag hier waren und wieder verschwanden, sobald es dunkel wurd; wer weiß, wie gerupft wir sonst zurückgeblieben wären, aber eins muss man sagen, wir waren sehr zufrieden, die Leute renkten sich fast den Hals aus, um den Gouverneur zu sehen und ihre Kommentare abzugeben, wie er den Truthahn gegessen und ob er die Knochen abgelutscht hatte; und wie schnell er sich eine Tortilla nach der anderen genommen und Guacamolesauce draufgeträufelt hatte; auf alles haben sie geachtet. Und wie er, so ruhig, so ernst, sich die Hände an den Socken abwischte, um nicht die Serviette zu beschmutzen, die er nur dazu benutzte, sich ab und zu den Schnurrbart abzutupfen.’"

Auf traumwandlerische Weise

Von den Personen, die hier sprechen, erfährt man sonst nichts – wer sie sind, oder was sie umtreibt. Das ist eine Technik Rulfos, die kurz danach im Roman "Pedro Páramo" auf die Spitze getrieben wird. Bei diesem Autor treten weniger Figuren auf als Stimmen, und oft weiß man lange Zeit auch nicht, wer da gerade spricht. Angesichts seiner epochalen Wirkung ist der Roman mit seinen 148 Seiten erstaunlich kurz. Doch die 69 Sequenzen, aus denen er besteht, sind ungeheuer dicht und aufgeladen. Die einzelnen Abschnitte wirken wie aus einem größeren Zusammenhang herausgerissene Bruchstücke, aber sie sind in ihrer funkelnden scharfkantigen Eigenart sehr pointiert und auf einer tieferen Textschicht, die sich nur sehr langsam und nie vollständig zu erkennen gibt, auch alle aufeinander bezogen.

Die meisten dieser Passagen sind anfangs der Figur des Juan Preciado zugeordnet, der den unheimlichen und undurchdringlichen Bezirk des Ortes Comala betritt, doch schon bald tritt eine andere Stimme hervor, die Szenen aus der Kindheit des geheimnisvollen Pedro Páramo vergegenwärtigt. Es gibt jedoch nie ein Kontinuum, einen nachvollziehbaren Erzählfaden oder eine Chronologie. Auf traumwandlerische Weise, jenseits einer sofort erkennbaren Logik geraten Zeit und Raum durcheinander, die jeweiligen Abschnitte stehen abrupt nebeneinander. Der Erzählraum, der hier entsteht, hat seine eigenen Dimensionen und seine eigenen Gesetze.

Ein Haus voller Gerümpel

Am Ende des ersten Abschnitts fragt Juan Preciado den Viehtreiber, der ihn nach Comala geführt hat, dem Heimatort seines Vaters und seiner Mutter, nach einer Unterkunft, und der sagt ihm, er solle zu Dona Eduviges gehen, falls die noch lebe. Der zweite Abschnitt beginnt dann so:

"’Ich bin Eduviges Dyada. Treten Sie ein.’ Sie schien auf mich gewartet haben. Sie habe alles bereit, wie sie mir sagte, und ich folgte ihr durch eine lange Reihe dunkler Räume, die leer zu sein schienen. Dem war aber nicht so, denn als ich mich an die Dunkelheit und an den schwachen Lichtstreif, der uns folgte, gewöhnt hatte, sah ich zu beiden Seiten Schatten wachsen und nahm wahr, dass wir uns durch eine schmale Schneise zwischen hohen Haufen bewegten. ‚Was ist das hier?’, fragte ich. ‚Gerümpel’, sagte sie. ‚Das ganze Haus ist voller Gerümpel. Die Leute, die weggezogen sind, haben sich mein Haus ausgesucht, um ihre Möbel unterzustellen, doch keiner hat sie wieder abgeholt. Aber das Zimmer, das ich für Sie vorgesehen habe, liegt hinten. Es bleibt immer aufgeräumt, für den Fall, dass jemand kommt. Sie sind also ihr Sohn?’ ‚Wessen Sohn?’, fragte ich. ‚Doloritas‘ Sohn.’ ‚Ja, aber woher wissen Sie das?’ ‚Sie hat mir Bescheid gegeben, dass Sie kommen würden. Und zwar heute. Dass Sie heute kommen würden.’"

Der Tod setzt kein Ende

Hier sind nicht nur Zeit und Raum außer Kraft gesetzt, sondern auch die Grenzen zwischen Lebenden und Toten. Juan Rulfo hat in Mexico-City jahrzehntelang im Institut für indigene Kultur gearbeitet und sich mit den Mythen der Azteken beschäftigt. Diese bilden einer der Assoziationsräume, die sein Roman "Pedro Páramo" eröffnet: Der Tod setzt in diesen Mythen kein Ende. Hier gibt es die Vorstellung einer zyklischen Zeit. Das Totenreich ist kein endgültiges, sondern es ist eine Zwischenzone für Lebende, die begraben sind, aber im Zuge der ewigen Wiederkehr auch wieder auferstehen werden.

Rulfo verbindet diese Tradition in seinem erzählerischen Kosmos aber mit einem konkreten zeitgeschichtlichen Bezug. Jener Pedro Páramo, der Vater des anfänglich im Zentrum stehenden Juan Preciado, ist nämlich ein typisches Produkt der mexikanischen Revolution, dem Bürgerkrieg von 1919 bis Ende der zwanziger Jahre: Er ist einer jener Despoten, die sich ihr eigenes Recht nehmen und einen Landstrich diktatorisch beherrschen.

Auch dieser Pedro Páramo, das stellt sich bald heraus, ist schon längst tot, aber die Art und Weise, wie er das Dorf Comala übernommen hat und von seiner Hacienda namens "Media Luna" sein Terrorregime führte, wird im Lauf des Textes Stück um Stück enthüllt, und das bildet das eigentliche Zentrum des Buches. So magisch, zeitlos und literarisch schwebend die ästhetische Anmutung dieses Romans erscheint, so direkt wird aber auch sein politischer Hintergrund benannt.

Diese Leute existieren nicht

Als Miguel, einer der vielen Söhne Pedro Páramos, einen Mann des Dorfes umgebracht hat, versucht Fulgor, der Verwalter der Hacienda, mit Pedro Páramo darüber zu sprechen.

"’Miguel wird Ihnen noch viel Kopfschmerzen bereiten, Don Pedro. Er sucht Streit.’

‚Lass ihn sich die Hörner abstoßen. Er ist doch fast noch ein Kind. Wie alt ist er geworden? Siebzehn, Fulgor, oder?’

‚Wie Sie meinen, Don Pedro. Aber diese Frau, die gestern weinend hier ankam und behauptete, dass Ihr Sohn ihren Mann getötet hat, die war restlos verzweifelt. Ich kann Verzweiflung einschätzen, Don Pedro. Und diese Frau trug zentnerschwer daran. Ich habe ihr fünfzig Hektoliter Mais angeboten, damit sie die Angelegenheit vergisst, aber das wollte sie nicht. Dann habe ich ihr versprochen, wir würden den Schaden irgendwie wiedergutmachen. Darauf ging sie nicht ein.’

‚Was waren das für Leute?’

‚Ich kenne sie nicht.’

‚Dann brauchst du dich nicht aufzuregen, Fulgor. Diese Leute existieren nicht.’"

‚Lass ihn sich die Hörner abstoßen. Er ist doch fast noch ein Kind. Wie alt ist er geworden? Siebzehn, Fulgor, oder?’

‚Wie Sie meinen, Don Pedro. Aber diese Frau, die gestern weinend hier ankam und behauptete, dass Ihr Sohn ihren Mann getötet hat, die war restlos verzweifelt. Ich kann Verzweiflung einschätzen, Don Pedro. Und diese Frau trug zentnerschwer daran. Ich habe ihr fünfzig Hektoliter Mais angeboten, damit sie die Angelegenheit vergisst, aber das wollte sie nicht. Dann habe ich ihr versprochen, wir würden den Schaden irgendwie wiedergutmachen. Darauf ging sie nicht ein.’

‚Was waren das für Leute?’

‚Ich kenne sie nicht.’

‚Dann brauchst du dich nicht aufzuregen, Fulgor. Diese Leute existieren nicht.’"

Ödland oder Niemandsland

"Pedro Páramo" besteht aus mindestens zwei scheinbar gegenläufigen Bewegungen. Juan Rulfo entfaltet auf der einen Seite einen unendlich auslotbaren literarischen Raum, auf der anderen Seite seziert er die mexikanische Gesellschaft seiner Zeit auf kompromisslose und radikale Weise. Dieses flirrende Miteinander hat etwas Atemberaubendes. Dabei ist sein Roman formal exakt durchkonstruiert, geradezu mathematisch. Genau in der Mitte, mit dem fünfunddreißigsten Abschnitt, wird klar, dass der Protagonist Juan Preciado, dem der Leser bisher auf seiner Reise ins Totenreich von Comala gefolgt ist, selbst bereits tot ist.

Die Sequenzen des Textes, die ihm zuzuordnen sind, stellen sich als ein Dialog zwischen ihm und der ebenfalls toten Dorotea heraus, einer der Frauen aus dem Dorf. Für den Leser stirbt sein vermeintlicher Gewährsmann also in der Mitte des Textes. Ab diesem Zeitpunkt, und das ist von einer bedrängenden und zwingenden Logik, hat Pedro Páramo, der Vater und Dämon, dann freie Bahn.

In der zweiten Hälfte des Romans beherrscht die titelgebende Figur also alles. Ihr Name ist, wie immer bei Juan Rulfo, äußerst bedacht gewählt und verweist auf eine zweite Ebene: "Páramo" bedeutet auf Spanisch Ödland oder Niemandsland, und wie Pedro Páramo den Ort Comala zu dem Ödland gemacht hat, in das sein Sohn Juan Preciado langsam vordringt, steht jetzt im Mittelpunkt. Seine absolute Herrschaft wird letztlich dadurch unterminiert, dass er sich in eine Frau verliebt, die sich ihm in ihrem Wahnsinn entzieht. Sie ist das Einzige, was er weder mit Gewalt noch Geld beherrschen kann. Pedro Páramo zerbricht am Schluss des Romans im buchstäblichen Sinn an der Liebe zu seiner Jugendfreundin Susana San Juan:

"Er stützte sich auf die Arme von Damiana Cisneros und versuchte zu gehen. Nach ein paar Schritten stürzte er, innerlich flehend, sagte aber kein einziges Wort. Er schlug hart auf die Erde auf und brach auseinander wie ein Haufen Steine."

Auch hier harte Schnitte

Dass dieser Roman in Lateinamerika zu einer absoluten Referenzgröße geworden ist, liegt an der Radikalität seiner ästhetischen Konzeption, dem Verzicht auf äußere Beschreibungen, dem Stilmittel der Rhetorik. Und diese Charakterisierung trifft sogar auf die Ausmaße des Gesamtwerks von Juan Rulfo zu. Außer dem Erzählband und dem Roman aus den Jahren 1953 und 1955 hat er fast gar nichts mehr veröffentlicht.

Der Autor starb 1986 in Mexico City, und er ließ sich nur noch dazu überreden, im Jahr 1980 einen schmalen Band mit Filmdrehbüchern herauszubringen, die er vor allem in den sechziger Jahren als Mitarbeiter des mexikanischen Fernsehens geschrieben hatte – auch hier harte Schnitte, zeitliche Raffungen und erratische Bilder, die ohne irgendeine Form von psychologischer Einbettung in eine Personenhandlung für sich stehen.

"Das Wasser, das von den Dachziegeln in den Hof tropfte, grub ein Loch in den sandigen Boden. Es klang: platsch, platsch und noch mal platsch, mitten auf ein Lorbeerblatt, das in einer Spalte zwischen den Ziegeln steckte, sich herunterbog und zurückfederte."

Ein verstörender Text

Das Schweigen Rulfos, seine Weigerung, weitere literarische Texte zu veröffentlichen, wirkt wie eine Konsequenz des Wenigen, was er bis dahin geschrieben hatte. Aber es ist gleichzeitig auch eine Reaktion auf die politischen Verhältnisse. Die herrschende Partei der "Institutionalisierten Revolution" hatte den Kulturbetrieb heftig befeuert und subventioniert, und Rulfo wehrte sich dagegen, mit dieser "Arbeitsbeschaffungsstelle" in Verbindung gebracht zu werden.

Vielleicht ist Juan Rulfo ein hochaktueller Autor – nicht nur, weil er die gegenwärtigen Zustände Mexikos mit den Auftragskillern der Drogenmafia und der mächtigen Kartelle vorweggenommen hat, sondern auch, weil er den affirmativen Charakter der Kultur unter solchen Verhältnissen in all seinen Ausdrucksformen durchschaute. Die deutschsprachige Ausgabe seines Gesamtwerks, in der umfassenden und erhellenden Kommentierung von Benjamin Loy und der das Spröde und Harte angemessen ins Deutsche transportierenden Übersetzung von Dagmar Ploetz, kann man als einen verstörenden Teil der Gegenwartsliteratur wahrnehmen.

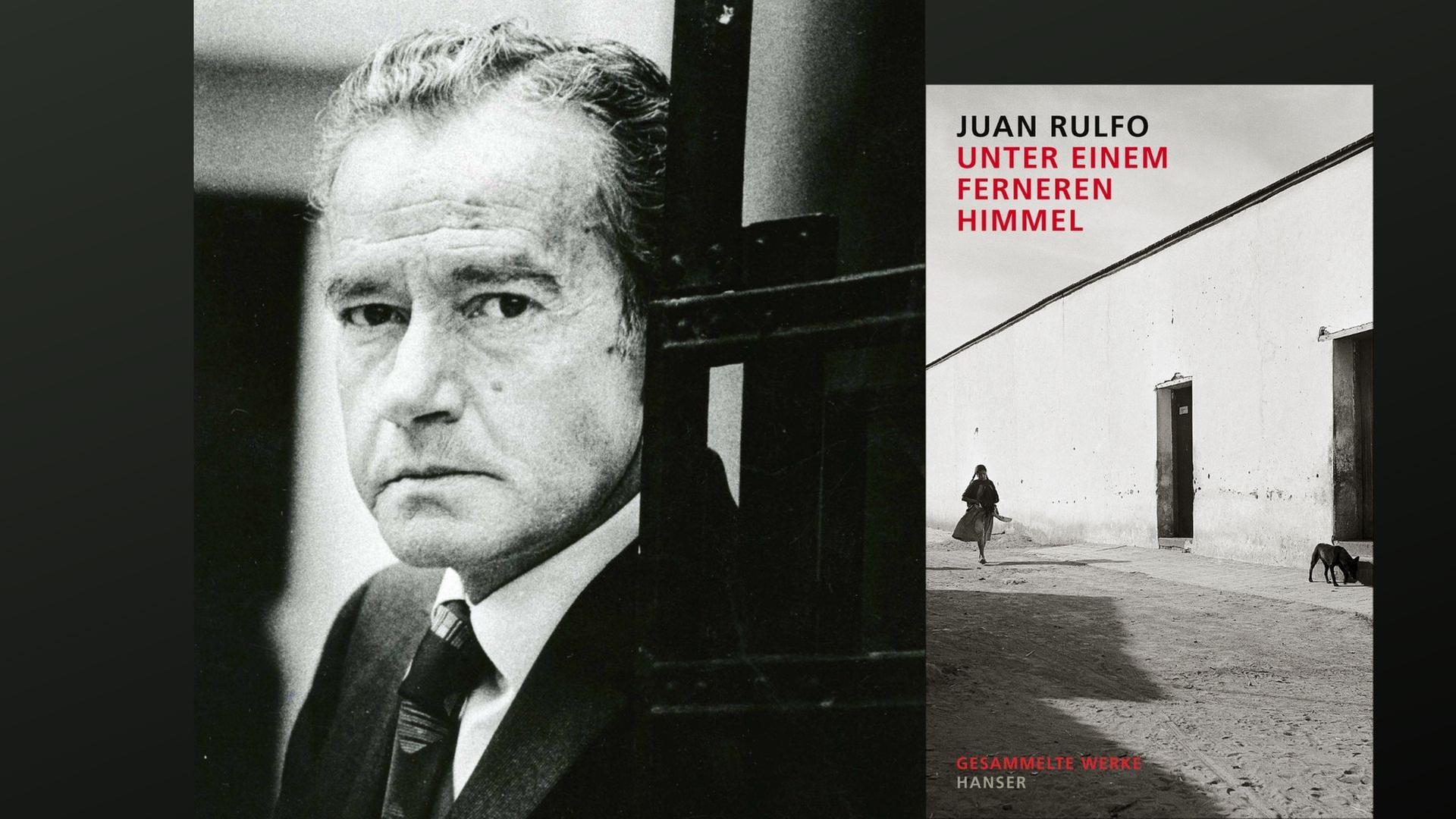

Juan Rulfo: "Unter einem ferneren Himmel. Gesammelte Werke"

aus dem Spanischen von Dagmar Ploetz

kommentiert und mit einem Nachwort von Benjamin Loy

Carl Hanser Verlag, München. 542 Seiten, 38 Euro.

aus dem Spanischen von Dagmar Ploetz

kommentiert und mit einem Nachwort von Benjamin Loy

Carl Hanser Verlag, München. 542 Seiten, 38 Euro.