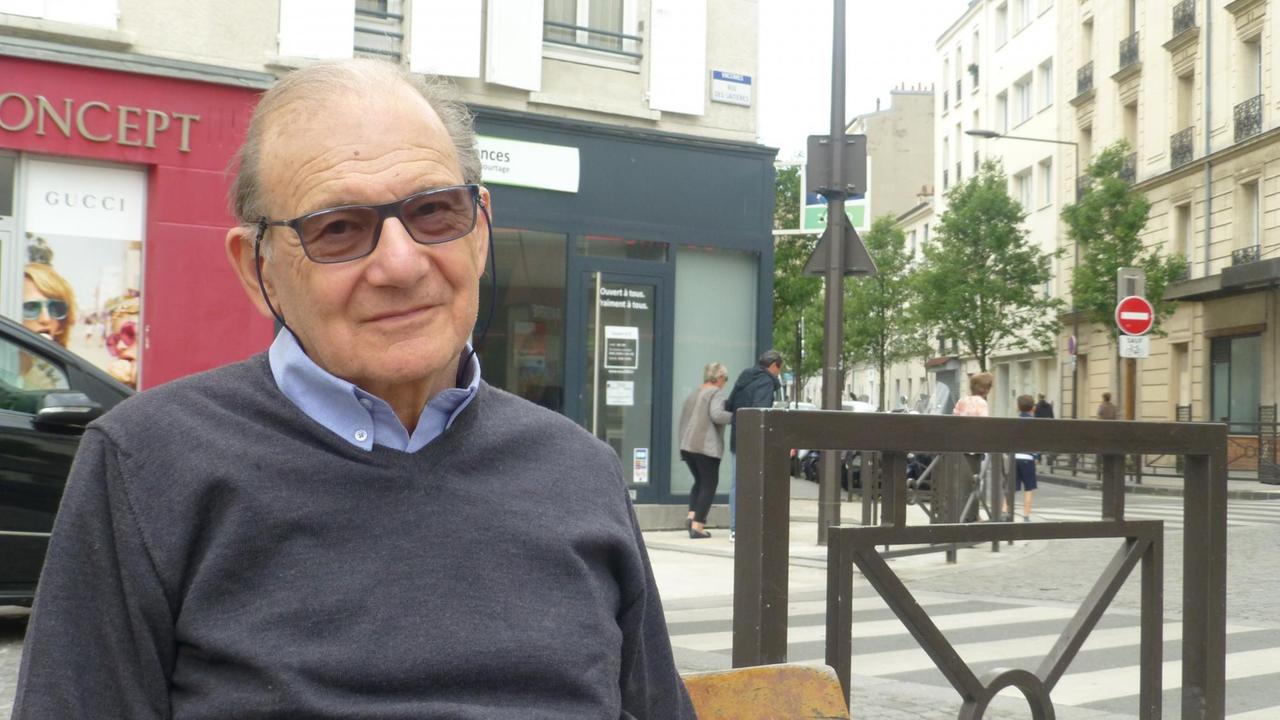

Die Straße vor der Synagoge ist abgesperrt, die Barrieren auf dem Bürgersteig vor dem Gebäude sind fest installiert. Bernard Bock steht vor der schweren Eingangstür, die sich nur durch einen Code öffnen lässt.

"Früher waren alle drei Portale offen, man hatte einen schönen Blick auf das Gebäude. Jetzt ist alles zu, hinter der Mauer hier verborgen. Die Fenster sind vergittert, überall sind Videokameras".

Bernard Bock geht seit 44 Jahren in die Synagoge in Vincennes im Osten von Paris. Sie liegt nur wenige Gehminuten von jenem Supermarkt für koschere Lebensmittel entfernt, der im Januar 2015 Ziel eines Terroranschlags war. In dieser Synagoge haben seine Kinder Hebräisch gelernt, hier hat sein Sohn seine Bar Mitzwa gefeiert. Auch deswegen ist Bock der Gemeinde treu geblieben, selbst wenn er inzwischen weiter weg wohnt.

"Das ist nicht mehr mein Frankreich"

Er fühle sich durch all die Maßnahmen sicherer, räumt er ein und lässt den Blick die Straße hinabschweifen zur katholischen Kirche, die ohne Schutz auskommt. Trotzdem mache es ihn wütend, dass Synagogen, jüdische Schulen und Kultureinrichtungen im ganzen Land geschützt werden müssten, aus Angst vor Angriffen und Attentaten. Dass er, dessen Eltern sich mit ihm versteckt haben, um der Deportation zu entgehen, sich nun wieder verstecken müssen.

"Ich bin ein guter Franzose, ich zahle meine Steuern, ich war sogar bei der Armee und im Algerienkrieg - auch wenn ich nicht gemusst hätte. Ich wollte nicht, das es heißt: Der Jude drückt sich. Aber das hier ist nicht mehr mein Frankreich."

Und doch geht Bernard Bock jeden Samstag in die Synagoge. Das würde er auch ohne Mauern, Gitter und Kameras tun, versichert er und öffnet die schwere Holztür, die ins Innere führt. Weil es die jahrtausendealte Geschichte fortzuschreiben gelte. Wenn es nach ihm ginge, auch in Israel. Aber seine Frau will nicht weg aus Frankreich. Aus Paris. Für sie sei Vincennes schon ein Kompromiss, lacht er. Der 75-Jährige besucht eine orthodoxe Gemeinde, er selbst aber lebt eher liberal. Er fährt am Sabbat mit dem Auto in die Synagoge, isst nicht koscher.

"Bei den beiden ist das anders", sagt Bernard Bock und geht auf die beiden schwarz gekleideten jungen Männer mit Kippa zu. Er deutet auf den Hosenbund des einen. Der trägt seine Hausschlüssel, die am Sabbat nicht in die Tasche gesteckt oder aus ihr hervorgeholt werden dürfen, an einem Band um die Hüfte, als Teil der Kleidung. Die beiden praktizieren ihren Glauben sichtbarer als der ältere Mann. Trotz Anfeindungen von ganz rechts, ganz links, und, seit einigen Jahren, auch von Muslimen.

Seit der zweiten Intifada hat der Antisemitismus Aufwind

Tamara Grunebaum erinnert sich noch gut, wann sie das erste Mal wahrgenommen hat, dass der Antisemitismus zurück ist in Frankreich. Oder wieder offener zu Tage tritt, in veränderter Form. Die 44-Jährige sitzt an einem langen Tisch in ihrer Wohnung im Marais, dem historischen Zentrum jüdischen Lebens in Paris, und nippt an einem Glas Wein. Als Tochter jüdischer Einwanderer ist sie die erste ihrer Familie, die in Frankreich geboren und aufgewachsen ist. Es ist eine kleine Familie. Nur wenige haben den Holocaust überlebt.

"Vor etwa 15 Jahren habe ich das erste Mal bemerkt, dass der Antisemitismus wieder Aufwind erhält und in Gewalt umschlägt."

Eine Beobachtung, die auch die Nationale beratende Kommission für Menschenrechte bestätigt. Es war die Zeit der Zweiten Intifada. Plötzlich brannten in Frankreich Synagogen, Juden wurden angegriffen und verletzt.

"Damals war das erste Mal von 'Parallelgesellschaften' die Rede. Von muslimischen und jüdischen Parallelgesellschaften. Und ich sage Ihnen offen: Ich habe damals nicht verstanden, was das bedeuten soll."

Tamara Grunebaum erinnert sich auch, wie sie mit ihren Arbeitskollegen, einer Jüdin, einem Moslem und einer nicht-gläubigen Katholikin, zusammensaß, und sie sich eigentlich eher Sorgen angesichts der anstehenden Präsidentenwahl machten. Der rechtsextreme Jean-Marie Le Pen hatte es in die Stichwahl geschafft.

Beide, findet sie, Muslime wie Juden, wurden damals stigmatisiert. Als Franzosen zweiter Klasse, als Fremde, die ihre Probleme auf französischem Boden austrugen. "Was habe ich als Französin mit der israelischen Regierungspolitik zu tun?" fragt sie noch heute ungläubig. Seitdem fühlt sie sich auch von der französischen Linken verraten, die diese Art von Antisemitismus nicht sehen wollte:

"Das war nicht die übliche jüdische Paranoia, derer man uns gerne bezichtigt. Ich habe damals begriffen, dass das nur der Anfang war und es schlimmer werden würde."

"Wann ist es Zeit zu gehen?"

Auch wenn sie sich, da wo sie wohnt und arbeitet, nicht in Gefahr sieht, auch wenn sie ihren Glauben nicht praktiziert, hat sie doch Angst um jene Familienmitglieder, die regelmäßig in die Synagoge gehen oder jüdische Schulen besuchen. Angst davor, dass die Stimmung kippt.

"Vielleicht bin ich darüber wirklich ein bisschen paranoid geworden. Aber die Probleme gehen ja weiter, sie verstärken sich, vermischen sich mit dem Nahostkonflikt. Der Hass wächst. Wir haben hier ein echtes Problem, das nicht beherrscht wird und vielleicht nicht beherrschbar ist."

Für ihre Schwester in Marseille sei es eine Art Traum, eines Tages nach Israel zu gehen, erzählt sie und nippt an ihrem Wein. Ihr Neffe ist schon dort - zurückkommen wird er nicht mehr, da ist sich Tamara Grunebaum sicher. Sie selbst möchte Frankreich nicht den Rücken kehren. Eigentlich.

"Ich hatte als erste meiner Familie die Chance, in einem Land aufzuwachsen, das mich nicht verfolgt hat. In diesem Bewusstsein, hier in Sicherheit leben zu können, bin ich groß geworden."

Sie stockt.

"Wir sind hier, weil unsere Familien es geschafft haben. Und nun frage ich mich, wann ist es Zeit zu gehen?"

Draußen nur ohne Kippa

In der Küche von Oren und Yaël Dahan duftet es nach Essen. Huhn und Kartoffeln sind schon im Ofen, ihr anderthalbjähriger Sohn Samuel turnt im Wohnzimmer herum. Sie gehören zu dem Teil der Familie von Tamara Grunebaum, der religiöser lebt als sie. Oren ist der Neffe ihres Schwagers. Ein Teil seiner Familie und die Familie seiner Frau sind sephardische Juden aus Algerien und Marokko.

"Jüdisch zu sein ist ein wirklich wichtiger Teil unserer Identität. Das beinhaltet für uns Tradition, Religion, die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft."

Entsprechend orthodox leben die beiden. Wie ihre Eltern und Großeltern. Na ja, modern-orthodox, schränken sie lachend ein, es sei schwierig, für ihr Modell eine passende Schublade zu finden. Sie feiern die jüdischen Feiertage, den Sabbat, essen koscher. Ihr Haar bedeckt Yaël aber nicht. Die junge Frau beginnt, den Tisch zu decken, mit dem lilafarbenen Geschirr, dem für Fleisch. Die beiden sind gerade von einem langen Wochenende in Straßburg zurückgekommen, wo Oren aufgewachsen ist. Er trägt Jeans, ein Poloshirt und seine Kippa.

"Ich hab jetzt keine Angst, wenn ich das Haus verlasse, aber meine Kippa trage ich dann nicht."

"Wir haben uns daran gewöhnt"

Auch wenn die beiden in einem ruhigen Viertel im Pariser Westen wohnen und nicht in einer der Vorstädte, die viele Juden in den vergangenen Jahren aus Angst vor Übergriffen verlassen haben. Wie Oren soll auch sein Sohn Samuel auf eine jüdische Schule gehen, wenn er drei ist. Die jungen Eltern nehmen wahr, was das für den Kleinen heißt. Aber sie nehmen es auch in Kauf.

"Wir wissen schon, auf welche Schule er gehen soll. Und ja, die Schule gleicht einem Bunker, davor sind Barrieren und Polizisten. Ich hatte es damals etwas leichter. Aber die Lehrkräfte tun alles, damit sich die Schüler wohlfühlen. Mir ist dieses leicht beklemmende Gefühl lieber als das Gegenteil."

Das sei eben leider die Realität. "Und wir haben uns daran gewöhnt", fügt seine Frau hinzu. Bewaffnete Soldaten zum Schutz der Bevölkerung kennen sie aus Israel. Aber nach Israel auswandern? Yaël schüttelt den Kopf.

"Ich glaube, dass jeder Jude darüber nachdenkt, vielleicht eines Tages nach Israel zu gehen. Aber uns geht es sehr gut in Frankreich, das Leben in Israel ist härter als hier. Wir werden in näherer Zukunft nicht gehen."

Eine Option bleibt es für sie alle. Die zu haben reicht vielleicht erst einmal.