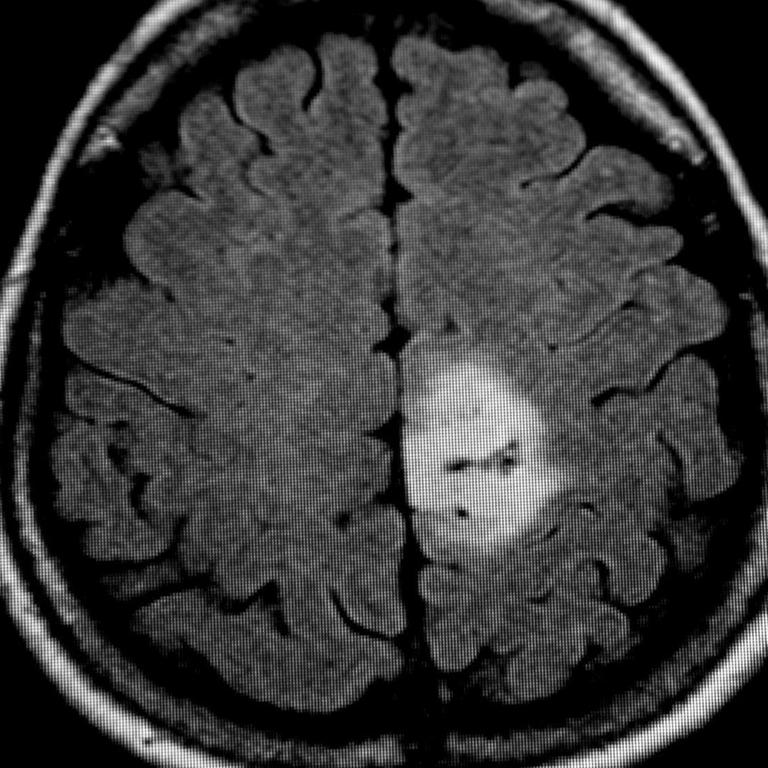

"Ich esse bei meiner Mutter. Die wohnt gleich drei Haustüren entfernt, das ist großartig. Aber mein Kühlschrank ist leer." Linda Leh – die in Wirklichkeit anders heißt – ist 38 Jahre alt. Vor 16 Jahren bekam sie die Diagnose Hirntumor. Damals, mit 22, studierte sie nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau "International Business" an der Viadrina-Universität in Frankfurt/Oder.

"Der Tumor ist bis heute nicht zurückgekommen, was großartig ist, das ist jetzt 16 Jahre her. Aber die ganzen Spätfolgen und alles was damit zusammenhing, mit der Operation und mit dem frühen Lebensalter Krebs zu bekommen, ist halt alles nach wie vor da und das ist halt schon katastrophal."

Der Neurochirurg verletzte bei der Operation ein motorisches Zentrum in ihrem Gehirn, Linda Leh wachte halbseitig gelähmt aus der Narkose auf. Aus dem Rollstuhl kämpfte sich die frühere Leistungssportlerin zurück ins Leben, lernte, wieder zu laufen. Ungelenk – aber sie kann sich selbständig fortbewegen. Doch sie gilt zu 80 Prozent als schwerbehindert. Ein Jahr nach der Krebsdiagnose wurde sie frühverrentet – mit gerade mal 23 Jahren. Nur: Rentenpunkte hatte sie bis dahin kaum sammeln können:

"Während der Ausbildung hat das funktioniert, und ich habe einige Nebenjobs in der Gastronomie gehabt seit dem 16. Lebensjahr, ansonsten hätte ich überhaupt keine. Aber gut leben kann ich davon nicht, ganz im Gegenteil."

860 Euro Erwerbsminderungsrente, minus Fixkosten

Linda Leh bekommt 860 Euro Erwerbsminderungsrente, davon bezahlt sie die Miete für ihre 61-Quadratmeter-Wohnung in Berlin, Telefon, Versicherungen, Internet. Der Vater ist vor drei Jahren an Krebs gestorben, ihre Mutter unterstützt sie, wo sie kann. "Das ist schon schön. Nur, was mache ich, wenn ihr was passiert? Ich habe manchmal schon Existenzängste."

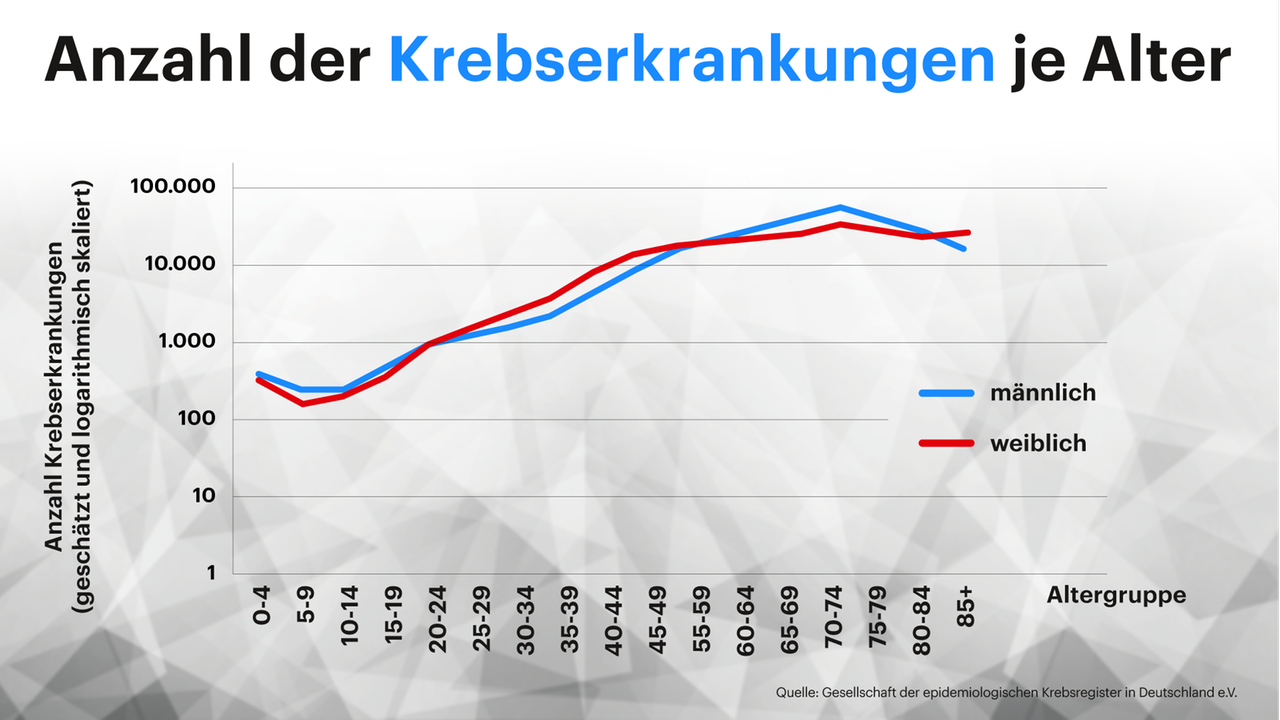

Linda Lehs Schicksal ist kein Einzelfall. 15.000 Menschen zwischen 18 und 39 Jahren erkranken jedes Jahr in Deutschland an Krebs. Das sind zwar nur drei Prozent der Neuerkrankungen – Krebs ist nach wie vor eine Erkrankung des Alters – aber viele der Jungen sind noch nicht im Beruf etabliert oder sogar noch mitten in der Ausbildung, wenn sie die Diagnose bekommen. Und das, sagt Mathias Freund von der Deutschen Stiftung für Junge Erwachsene mit Krebs, ist ein großes Problem: "Wir können heute 80 Prozent der jungen Krebspatienten heilen. Das ist gut, das ist schön. Aber diese hohe Heilungsrate erfordert für viele junge Leute, dass wir sie auch intensiv behandeln, mit Operation, Strahlentherapie, Chemotherapie. Das heißt, es ist langwierig und es hinterlässt zum Teil auch Spuren."

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bekommen, wenn sie erkranken, zunächst sechs Wochen Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber. Sind sie danach noch nicht wieder gesund, schließt sich das Krankengeld an. Bis zu 72 Wochen lang gibt es 70 Prozent des Bruttogehaltes. Damit ist ein Zeitraum von gut anderthalb Jahren abgesichert – doch viele Krebserkrankungen sind langwieriger. Außerdem, warnt Mathias Freund von der Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs, habe längst nicht jeder Anspruch auf Krankengeld.

"Man muss ja erst mal feststellen, dass viele der jungen Menschen, die noch in Ausbildung sind oder sich in der ersten Phase im Beruf etablieren, noch gar keinen Anspruch auf Krankengeld haben. Die kriegen vielleicht Lohnfortzahlung und danach ist dann unter Umständen Schluss. Das heißt, diese jungen Leute sind hochgradig gefährdet, relativ rasch in die Sozialhilfe abzusinken."

Finanzielle Not durch langwierigen Krebs

Aber auch, wer bereits im Beruf etabliert ist, kann durch eine langwierige Krebserkrankung in finanzielle Not geraten. "Volle Erwerbsminderung würde für mich knapp 900 Euro im Monat bedeuten und das reicht nicht mal für die Miete natürlich. Und das war ein Schock." Erzählt ein 34-jähriger IT-Berater, der anonym bleiben will. Er hat eine zweijährige Tochter, ist der Haupternährer der Familie. Die Krebsdiagnose bekam er mit 24 Jahren während des Studiums: neuroendokriner Tumor, eine seltene Erkrankung. Neuroendokrine Tumoren entstehen aus hormonbildenden Zellen im Nervensystem, warum, ist bis heute weithin unbekannt. Meist wachsen sie langsam. Bei dem Hamburger IT-Berater kam der Krebs nach vier Jahren zurück: Metastasen in der Lunge, an der Wirbelsäule, am Brustkorb. Seither geht es auf und ab: Arbeit, Krankschreibung, Chemotherapie, Rückfall.

"Zum Glück geht es mir jetzt soweit wieder gut, dass ich wieder angefangen habe, zu arbeiten. Ich kann nicht Vollzeit arbeiten, aber ich habe das im Moment so geregelt, dass ich meinen Urlaub irgendwie aufbrauche und so nicht 40 Stunden die Woche arbeiten muss, trotzdem mein Gehalt noch bekomme. Ich hoffe, dass ich das damit so lange wie möglich durchziehen kann. Weil, wenn ich wieder einen Rückschlag habe, bin ich wieder im Krankengeld, da bleibt nicht mehr viel übrig.

Denn er hat bei einem Rückfall keinen neuen Anspruch auf Krankengeld. Die Kasse zahlt wegen der gleichen Erkrankung innerhalb von drei Jahren maximal 72 Wochen. Seit er das weiß, jongliert der 34-Jährige mit seinen Urlaubstagen, um nicht zu viel Krankengeld aufzubrauchen. Dass er irgendwann wegen seiner schweren Krebserkrankung auch noch in finanzielle Not geraten könnte, war ihm bis vor kurzem nicht bewusst.

"Zu diesem Zeitpunkt ging es mir überhaupt nicht gut. Und es wurde nach einer neuen Therapie gesucht, ich hatte ganz andere Gedanken und Probleme zu der Zeit. Und dann kam noch das, wo es wirklich um die Existenz geht. Wo man denkt, leben wir jetzt von Hartz IV? Ich kann meiner Tochter nichts mehr kaufen. Können wir uns das Essen noch leisten? Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das alles aussieht."

Wenig Forschung

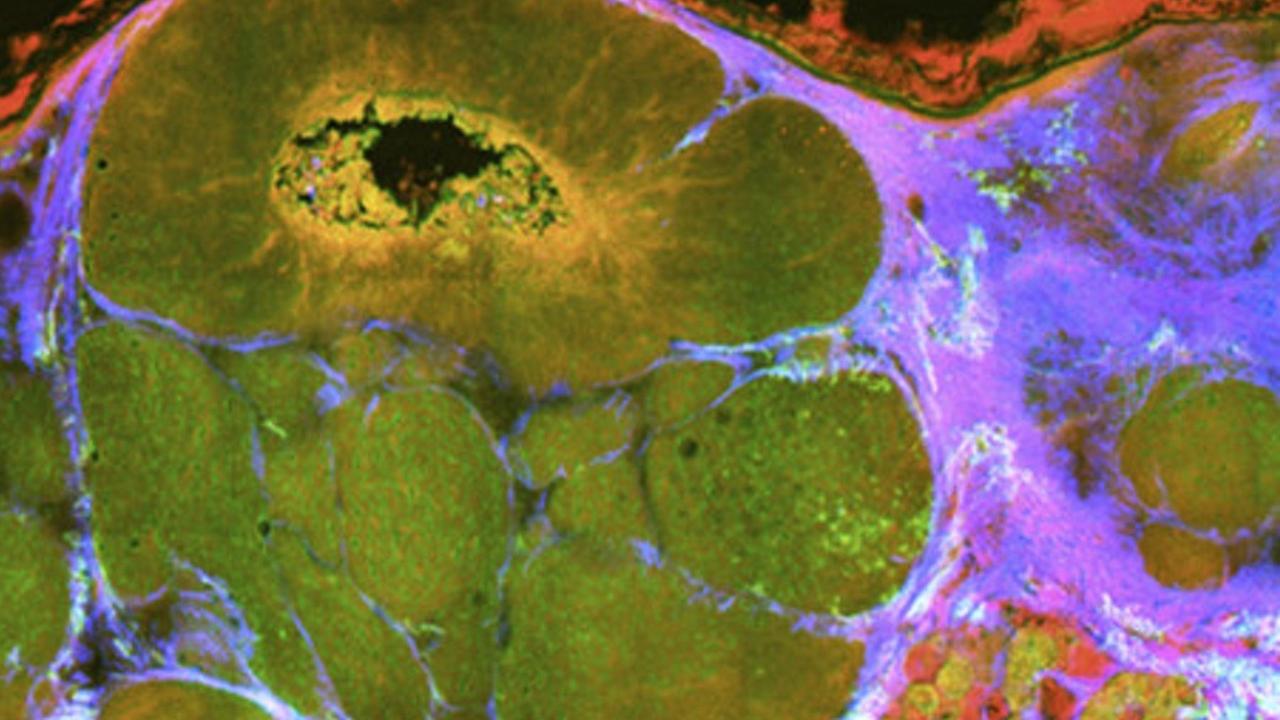

Noch gibt es wenig systematische Forschung zum Thema Armut und Krebs. Eva Winkler, Onkologin und Medizinethikerin am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg, hat mit ihrem Team gerade eine kleine Studie mit 250 Patienten abgeschlossen – eine Gruppe mit Darmkrebs, die andere mit neuroendokrinen Tumoren –, auch um vergleichen zu können, wie sich unterschiedlich schnell verlaufende Krebserkrankungen auf die finanzielle Lage der Betroffenen auswirken. Bislang, sagt Eva Winkler, kannte man Geldprobleme im Zuge einer Krebserkrankung nur aus den USA.

"Da wurde, weil die finanzielle Belastung so belastend ist für die Patienten, der Begriff 'financial toxicity' geprägt, weil es die Lebensqualität für manche Patienten, die natürlich deutlich mehr Ausgaben haben als jetzt im deutschen System, massiv einschränkt. Und dann wurden auch Untersuchungen gemacht, wie sich das für die Patienten dort auswirkt."

In den USA muss etwa ein Teil der Chemotherapie von den Patienten selbst bezahlt werden. Auch für andere medizinische Leistungen werden Zuzahlungen fällig, in unterschiedlicher Höhe, je nach Krankenversicherer. 500 Dollar im Monat kommen da schnell zusammen – wenn die Menschen überhaupt versichert sind. Dagegen nehmen sich die Zuzahlungen, die deutsche Patienten für Medikamente und Fahrten zum Tumorzentrum leisten müssen, mit durchschnittlich 200 Euro relativ bescheiden aus. Aber nur auf den ersten Blick. Gut ein Drittel der Befragten, berichtet die Heidelberger Forscherin Eva Winkler, hat zum Teil massive Einkommenseinbußen, manche mehr als 1.200 Euro.

"In den USA wissen wir, dass die Patienten dann auf vieles verzichten, auf ihr Freizeitverhalten als erstes, dann auf teure Kleidung, also dort, wo man sonst Geld ausgegeben hat. Sie sparen an Ernährung, die vielleicht gesund wäre. Und sie verzichten sogar darauf, ihre Rezepte einzulösen, wenn die zu teuer werden."

Keine Zwei-Klassen-Medizin, aber dennoch Probleme

Was Krebspatienten in Deutschland erleben, würde Eva Winkler gerne weiter erforschen. So viel immerhin ist klar: Eine Zwei-Klassen-Medizin wie in den USA gibt es in Deutschland nicht. Hierzulande greift die gesetzliche Versicherungspflicht. Eine gute Behandlung hängt von der Kompetenz der behandelnden Ärzte ab – nicht vom Geldbeutel der Patienten. "Ob jemand nun Privatpatient oder Kassenpatient ist, oder vielleicht auch mal vom Sozialamt bezahlt wird – da ist die Behandlung der Krebserkrankung von hoher Qualität."

Das bestätigt auch der Onkologe Mathias Freund von der Stiftung Junge Erwachsene mit Krebs. "Aber die langfristigen Folgen, die die Krankheit und die Behandlung hinterlässt, ob da wieder ein Start in ein glückliches, erfülltes Leben mit Berufstätigkeit und einem auskömmlichen Einkommen da ist – das ist leider ein ganz anderes Kapitel."

Entweder Rente wegen Erwerbsminderung oder Krankengeld

Krankengeld, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe: So sieht der Weg nach unten aus. Es sei denn, die Krankenkasse hat generell Zweifel, ob die Erwerbsfähigkeit auf Dauer wiederhergestellt werden kann. Dann flattert den Schwerkranken eine Aufforderung ins Haus, eine stationäre onkologische Reha zu beantragen. Sind die Genesungsaussichten fraglich, kann dieser Reha-Antrag seitens der Rentenversicherung rückwirkend in einen Rentenantrag umgedeutet werden. Das ist rechtens. Doch nicht das, was die meisten Betroffenen wollen, sagt der Jurist Kai Kirchner von der Verbraucherzentrale Niedersachsen:

"Denn sie hoffen ja, dass sie durch die ganze Behandlung wieder gesund werden. Wenn aber so ein Antrag umgedeutet worden ist, dann kann man den nicht mehr einfach so zurücknehmen. Gab es eine Aufforderung von der Krankenkasse, dann muss sie zustimmen, wenn man den Antrag zurücknehmen will."

Und das wird sie in der Regel nicht tun. Denn wenn eine Rente wegen voller Erwerbsminderung gezahlt wird – aus dem Topf der Rentenversicherung – dann entfällt das Krankengeld. Und die Krankenkasse muss nicht mehr bezahlen. "Ein offensichtliches Problem ist, dass die Töpfe so sehr voneinander getrennt sind, und dass es sich für die Krankenversicherung lohnt, Patienten zur Rentenversicherung abzuschieben."

Sagt auch Stefan Dietsche, Professor für Gesundheits- und Sozialmanagement an der Hamburger Fernhochschule. "Dass ein Rehabilitations-Antrag auch ein Rentenantrag ist unter bestimmten Bedingungen, ist eigentlich eingeführt worden, um Patienten zu schützen. Weil es bedeutet, dass sie nicht in eine Versorgungslücke kommen, wenn sie den Rentenantrag zu spät stellen und erst nach der Reha merken, dass sie eigentlich einen brauchen. Die Idee dahinter ist eigentlich gut, nur kann es in bestimmten Situationen auch dazu führen, dass die Leute einen Rentenantrag gestellt haben, ohne es eigentlich zu merken."

Sozialverband VdK: Therapie mehr an Bedürfnissen ausrichten

Auch beim Sozialverband VdK kennt man solche Fälle. In die Beratungsstellen kommen sowohl Menschen, die sich einem Acht-Stunden-Tag nicht mehr gewachsen fühlen, als auch solche, die sich vorzeitig in die Erwerbsminderungsrente gedrängt sehen. Diese aber, sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele, berge ein hohes Risiko:

"Wenn dann also Menschen nahegelegt wird, eine Erwerbsminderungsrente zu beantragen, und sie haben dann im Zweifelsfall nicht noch irgendwas in der Hinterhand – an Erspartem oder einen Partner, eine Partnerin, der Geld hat oder eine Familie, die dahintersteht – dann ist eine Erwerbsminderungsrente wirklich eine hohe Falle für Armut."

Die Präsidentin des VdK fordert, Menschen zuallererst so zu therapieren und zu rehabilitieren, wie sie es brauchen, um im Berufsleben bleiben zu können. Und sie nicht in Rente zu schicken: "Weil natürlich neben der finanziellen Situation auch die Sinnhaftigkeit von Arbeit, die Struktur, der Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen ja etwas sehr Gutes ist für viele Menschen. Und deswegen wäre für mich immer eher der Weg, zu gucken, was braucht jemand, um eben irgendwann auch wieder in der Lage zu sein, zu arbeiten?"

Die Präsidentin des VdK fordert, Menschen zuallererst so zu therapieren und zu rehabilitieren, wie sie es brauchen, um im Berufsleben bleiben zu können. Und sie nicht in Rente zu schicken: "Weil natürlich neben der finanziellen Situation auch die Sinnhaftigkeit von Arbeit, die Struktur, der Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen ja etwas sehr Gutes ist für viele Menschen. Und deswegen wäre für mich immer eher der Weg, zu gucken, was braucht jemand, um eben irgendwann auch wieder in der Lage zu sein, zu arbeiten?"

Verena Bentele plädiert für flexiblere Beschäftigungsmöglichkeiten. Teilzeit zu arbeiten etwa oder auch zeitweise ganz aus dem Beruf auszusteigen – mit einer Rückkehroption, wenn die Menschen wieder belastbar sind. Flexibler als es derzeit gehandhabt wird.

In der Regel läuft eine berufliche Wiedereingliederung nach dem sogenannten "Hamburger Modell" über sechs Wochen, in Absprache mit dem behandelnden Arzt. Dabei fangen die Rückkehrer meist mit vier Stunden pro Tag an und steigern ihren Arbeitseinsatz nach und nach auf acht Stunden. Im Stufenplan steht, welche Tätigkeiten die Beschäftigten ausüben dürfen und welche noch nicht, Arbeitgeber müssen auf die Einschränkungen ihrer Mitarbeiter Rücksicht nehmen. Dafür, sagt Verena Bentele, brauche es guten Willen auf allen Seiten:

In der Regel läuft eine berufliche Wiedereingliederung nach dem sogenannten "Hamburger Modell" über sechs Wochen, in Absprache mit dem behandelnden Arzt. Dabei fangen die Rückkehrer meist mit vier Stunden pro Tag an und steigern ihren Arbeitseinsatz nach und nach auf acht Stunden. Im Stufenplan steht, welche Tätigkeiten die Beschäftigten ausüben dürfen und welche noch nicht, Arbeitgeber müssen auf die Einschränkungen ihrer Mitarbeiter Rücksicht nehmen. Dafür, sagt Verena Bentele, brauche es guten Willen auf allen Seiten:

"Das sind schon gute Möglichkeiten, nur müssen da die unterschiedlichen Sozialleistungsträger aber auch der Arbeitgeber bereit sein, das zu machen, das mitzugestalten. Und eben nicht zu sagen: Der einfache Weg ist doch, du gehst in die Erwerbsminderungsrente und wir können damit wieder jemanden einstellen, der Vollzeit da ist, der nicht das Risiko hat, vielleicht irgendwann wieder krank zu werden."

Wiedereingliederung heißt nicht unbedingt Lohnbezug

Im Fall des Hamburger IT-Beraters ist der Arbeitgeber nicht das Problem. Der macht seit Jahren viel möglich, um seinen Fachmann zu halten. Der 34-Jährige selbst hat sich dieses Mal gegen eine stufenweise Wiedereingliederung entschieden, denn die hat auch finanzielle Nachteile: Offiziell gilt das Ganze als "Arbeitsversuch", der Arbeitnehmer bekommt Krankengeld von der Kasse, nicht seinen Lohn vom Arbeitgeber. Und das bedeutet: Am Ende des Monats 30 Prozent weniger auf dem Gehaltskonto: "Mir hat es nicht so viel gebracht, einen Monat lang zur Arbeit zu gehen und trotzdem nur das Krankengeld zu bekommen. Am Anfang war ich, glaube ich, vier Stunden da, dann sechs Stunden. Also bei vier Stunden lohnt es sich dann gar nicht, zur Arbeit zu fahren, wenn der Arbeitsweg hin und zurück schon fast zwei Stunden ist."

Außerdem ist jeder Monat, den er nicht auf Krankengeld angewiesen ist, wertvoll. Wenn die 72 Wochen Krankengeld ausgeschöpft sind, kommt für ihn nur noch die Erwerbsminderungsrente mit knapp 900 Euro in Frage. Denn eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat er nicht. Deshalb geht er lieber wieder Vollzeit arbeiten, auch wenn es ihm häufig nicht gut geht. Wie lange er das noch durchhält, steht in den Sternen: "Ich habe im Endeffekt keine Möglichkeit, mich und meine Familie abzusichern. Außer, ich lege so viel Geld zur Seite, dass ich die dann irgendwann finanziell absichern kann. Aber so gut verdiene ich dann auch nicht."

Im Internet werden derzeit verstärkt sogenannte "Krebsversicherungen" beworben. Für etwa zehn Euro im Monat lässt sich eine Krebserkrankung absichern. Gegen Vorlage eines ärztlichen Attests versprechen die Anbieter Einmalzahlungen von mehreren zehntausend Euro. Das, sagt Kai Kirchner von der Verbraucherzentrale Niedersachsen, sei ein Spiel mit der Angst:

"Das ist ja auch ein häufiges Krankheitsbild. Jeder kennt jemanden, hat in der Familie vielleicht Leute, die an Krebs erkrankt sind, das ist sehr nah dran." Aber: Für eine sinnvolle Absicherung seien solche Policen nicht geeignet. "Die Krebsversicherung greift sich dort willkürlich einen Ansatz raus, nämlich eine Krebserkrankung, und leistet dann nur bei Krebs Hilfe. Was ist, wenn die Betroffenen, die diese Versicherung haben, aber gar nicht berufsunfähig werden wegen Krebs, sondern wegen einer Wirbelsäulengeschichte oder einer psychischen Erkrankung? Dann leistet die Versicherung nichts."

Außerdem seien auch einige zehntausend Euro recht schnell aufgebraucht, wenn statt eines guten Gehaltes nur noch eine magere Erwerbsminderungsrente fließt und das Versicherungsgeld die Lücken im Alltag stopfen soll. Kai Kirchner rät, möglichst früh eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, auch wenn die vergleichsweise teuer ist. "Wenn ich nicht mehr in meinem Beruf arbeiten kann, kriege ich dann von der Berufsunfähigkeitsversicherung meine Rente. Und dabei kommt es überhaupt nicht darauf an, warum das passiert, die Ursache ist egal. Entscheidend ist: Habe ich den Einkommensverlust?"

Auf seriöse Versicherungsberatung achten

Eine solche Versicherung würde auch dem Hamburger IT-Berater die finanziellen Sorgen nehmen. Aber: Als Student hatte er das Geld dafür nicht übrig – und nach seiner Krebsdiagnose nahm ihn kein Versicherer mehr. Auch eine Risiko-Lebensversicherung, von der im Todesfall seine Frau und seine Tochter profitieren würden, konnte er als Krebskranker nicht mehr abschließen. Gute Beratung, sagt Stefan Dietsche von der Hamburger Fernhochschule, sei deshalb immens wichtig. Er und sein Team haben die Daten von dreitausend Versicherten der AOK Nordost ausgewertet und einige Hundert von ihnen auch persönlich befragt:

"Die Personen, die sagen, ich bin gut beraten worden, haben in der Regel die signifikant geringeren Einschränkungen finanzieller Art in verschiedenen Lebensbereichen. Gleichzeitig berichten die Versicherten aber auch, dass die Beratung nicht immer objektiv ist, nicht immer ideal war, nicht immer auf deren individuelle Situation zugeschnitten."

Das bestätigt auch der Onkologe Mathias Freund von der Deutschen Stiftung für Junge Erwachsene mit Krebs. Gerade die hätten häufig große Probleme, an die richtigen Beratungsstellen heranzukommen: "Die Beratung ist in Deutschland zersplittert. Da gibt es den Sozialdienst der Kliniken, die geben sich sicherlich Mühe, aber sind häufig nur für ältere Menschen ausgerichtet. Dann gibt es Beratungsmöglichkeiten bei den Krankenkassen, bei den Rentenversicherungen. Es gibt Krebsberatungsstellen."

Stiftung vermisst Langfristberatungen

Aber die, klagt Mathias Freund, hätten häufig eher psychische Fragen als die wirtschaftliche Lage der Erkrankten im Blick: "Was wir brauchen würden, damit die jungen Leute auch wirklich entlastet sind und sich in dem Gewirr zurechtfinden, wäre eine Beratung, die ihnen langfristig auch über die verschiedenen Behandlungsstufen im Krankenhaus, in der Niederlassung, in der Ambulanz hinweg zur Verfügung steht und wo ein Ansprechpartner – oder wenige Ansprechpartner – da sind, die sie auch mit dem Telefon erreichen können. Das wäre etwas ganz, ganz Entscheidendes!"

Medizinisch hat sich in den vergangenen Jahren viel getan – die Menschen sterben nicht mehr kurz nach der Diagnose, Krebs ist mittlerweile in vielen Fällen eine chronische Erkrankung.

Aber: Wer den Krebs überlebt, muss häufig um seine finanzielle Existenz bangen. Auch wenn viele Betroffene nach der Erkrankung nicht mehr so belastbar sind: Die meisten wollen dennoch arbeiten, im Beruf eine Perspektive haben – nicht schon in jungen Jahren Rente beziehen. Darauf sind die Sozialsysteme in Deutschland bislang nicht wirklich vorbereitet.