"Gott erhalte, Gott beschütze / unsern Kaiser, unser Land!"

Die österreichische Kaiserhymne, basierend auf einer Melodie von Joseph Haydn, die später zum sogenannten Lied der Deutschen wurde.

"Mächtig durch des Glaubens Stütze / führ‘ Er uns mit weiser Hand! / Lasst uns Seiner Väter Krone / schirmen wider jeden Feind. / Innig bleibt mit Habsburgs Throne / Österreichs Geschick vereint."

Der jüdisch-österreichische Schriftsteller Stefan Zweig beschreibt die letzten Jahre der Donaumonarchie so:

"Wenn ich versuche, für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, in der ich aufgewachsen bin, eine handliche Formel zu finden, so hoffe ich am prägnantesten zu sein, wenn ich sage: Es war das goldene Zeitalter der Sicherheit. Alles in unserer österreichischen Monarchie schien auf Dauer gegründet. Jeder wusste, was erlaubt und was verboten war. Alles hatte seine Norm, sein bestimmtes Maß und Gewicht. Alles stand in diesem weiten Reiche fest und unverrückbar an seiner Stelle - und an der höchsten: der greise Kaiser."

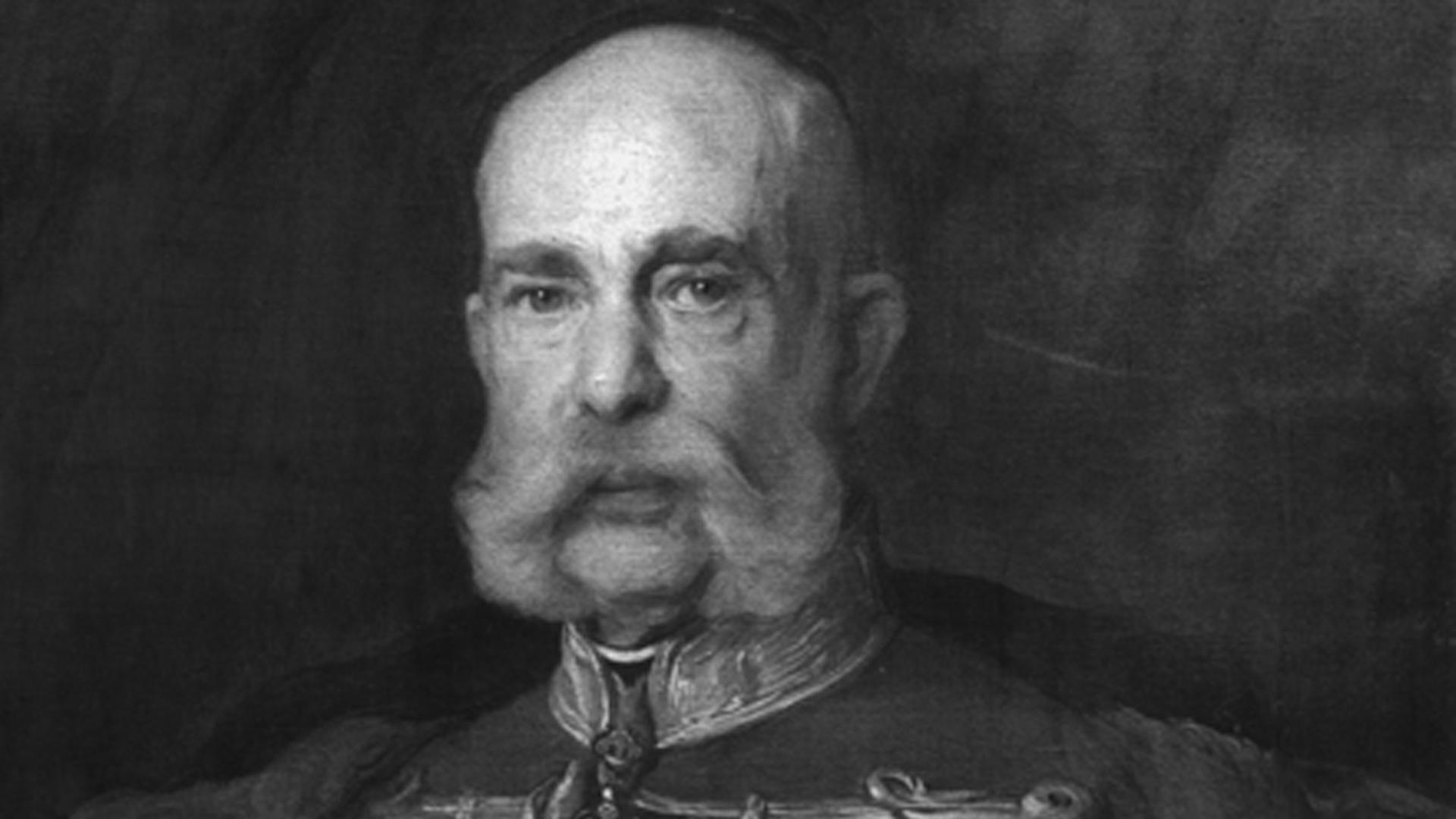

Mit dem greisen Kaiser meint Zweig Franz Joseph. 1848 hatte der Habsburger als 18-Jähriger den Thron bestiegen und sollte bis 1916 regieren - fast 70 Jahre lang! Als junger Mann herrschte er mit harter Hand, fast absolutistisch.

Ein Backenbart wie ein Flügelpaar aus Schnee

Doch gebändigt durch eine neue Verfassung, wurde er mit zunehmendem Alter immer beliebter und entwickelte sich zu einem wirklichen Landesvater. Jahrzehnte nach seinem Tod eroberten er und seine Frau, Kaiserin Elisabeth, auch die Herzen der Nachgeborenen - mit dem Historienfilm "Sissi".

In seinem Roman "Radetzkymarsch" schreibt Joseph Roth, auch er österreichischer Jude, über den hochbetagten Franz Joseph:

"Der Kaiser war ein alter Mann. Er war der älteste Kaiser der Welt. Seine hellen und harten Augen sahen seit vielen Jahren verloren in eine verlorene Ferne. Sein Schädel war kahl, wie eine gewölbte Wüste. Sein Backenbart war weiß, wie ein Flügelpaar aus Schnee. Die Runzeln in seinem Angesicht waren ein verworrenes Gestrüpp, darin hausten die Jahrzehnte. Sein Körper war mager, sein Rücken leicht gebeugt. Seine Augen füllte er mit kaiserlicher Güte."

Die Menschen im Vielvölkerstaat zwischen Prag und Czernowitz, zwischen Innsbruck und Sarajewo verehrten Franz Joseph. Man schätzte sich glücklich, unter seiner Herrschaft zu leben.

An Schabbat ein Gebet für Kaiser und Kaiserin

Auch die Juden verehrten den Monarchen. Während seiner Regentschaft erlebten sie einen ungeahnten Aufstieg. 1867 hatte Franz Joseph die Religionsfreiheit in die Verfassung schreiben lassen und die Juden damit zu gleichberechtigten Bürgern gemacht. Das hatte es zuvor in Europa in dieser Form noch nicht gegeben, betont der Historiker Marcus Patka, Kurator am Jüdischen Museum in Wien.

"Man muss dazu sagen, dass der Kaiser Franz Joseph das aber nicht unbedingt freiwillig gemacht hat. Er hatte fürchterliche militärische Niederlagen und war eigentlich in einer Defensivposition. Daher musste er seine absolute Macht teilen und musste auf die Forderungen der bürgerlichen Gesellschaft immer mehr eingehen und hat verstanden, dass es auch Sinn macht, wenn er den unterschiedlichen Minderheiten mehr Rechte gibt. Das war nicht unbedingt freiwillig und das war nicht, weil er so ein guter Mensch war, sondern das war aus der politischen Situation heraus."

Doch die meisten Juden hielten Franz Joseph sehr wohl für einen guten Menschen. Sie waren ihm dankbar. Aus ihrer Sicht übertraf er in seiner Gerechtigkeit und religiösen Toleranz alle europäischen Machthaber.

Juden in der Donaumonarchie verglichen ihr Leben mit dem ihrer Verwandten in anderen Ländern. Sie wussten, wie ihre Brüder, Schwestern und Cousins unter Antisemitismus litten - etwa im russischen Zarenreich. Und so sprachen sie das "HaNoten Teschua", das im Judentum übliche Gebet für den Herrscher des Landes, an einem jeden Schabbat in der Synagoge voller Inbrunst für ihren Kaiser Franz Joseph:

"Allmächtiger Gott und Weltenherr! Der Du Könige und Fürsten hast erkoren und berufen, und sie hast ausgerüstet mit allen Gaben deiner Huld und Milde, dass sie in Weisheit und in Gerechtigkeit ihr Volk regieren, Gesetz und Recht handhaben, den Gottesfrieden auf Erden schirmen, und alle milden Gaben bringen, jeder seinem Volke und Lande – verleihe deinen göttlichen Schutz und Beistand unserm Fürsten und Herrn, deinem Gesalbten, dem Kaiser Franz Joseph dem Ersten, für den wir zu dir beten als treue Untertanen für ihren Herrn, wie Kinder für ihren Vater beten.

Mehre seine Tage und kröne ihn mit Sieg, Ruhm und Herrlichkeit. Segne alle, die seinem Thron und Herzen die Nächsten sind, die Kaiserin Elisabeth und alle Angehörigen des erhabenen, glorreichen Fürstenstammes Habsburg. Amen!"

Mehre seine Tage und kröne ihn mit Sieg, Ruhm und Herrlichkeit. Segne alle, die seinem Thron und Herzen die Nächsten sind, die Kaiserin Elisabeth und alle Angehörigen des erhabenen, glorreichen Fürstenstammes Habsburg. Amen!"

Das "HaNoten-Teschua"-Gebet lässt sich anpassen an jedes Land und jeden Herrscher. Vermutlich stammt es aus dem sefardischen Judentum des 14. Jahrhunderts. Nach der Vertreibung der Juden aus Spanien setzte es sich auch im übrigen Europa durch.

Die unverbrüchliche Loyalität der Juden

Im Vielvölkerstaat der Habsburger galt das Judentum ausschließlich als Religion. Jüdisch zu sein war keine Nationalität. Es gab Deutsche, Ungarn, Tschechen, Kroaten, Rumänen, und, und, und … Je nach Wohnort mussten sich die Juden einer dieser Nationalitäten anpassen.

Doch die meisten taten sich schwer damit. So kam es, dass sich die kollektive Identität vieler Juden auf die Monarchie richtete und damit auf dessen Spitze: Kaiser Franz Joseph. Zur Monarchie zu gehören, also Österreicher zu sein, wurde damit selbst zu einer Art Nationalität, obwohl es noch kein Österreich gab, sagt Carsten Wilke. Er ist Professor für Jüdische Studien an der Universität Budapest.

"Und diese Österreicher, nämlich Menschen, die sich zuerst über ihren Bezug zum Staat, zur Monarchie, definierten, die gab es vor allen Dingen unter den Juden. Und das machte die Juden wiederum für die Monarchie auch so interessant, indem sie so unverbrüchlich loyal zum Kaiserhaus standen und zu seiner Regierung."

Diese Art von politischer Identität hat im Judentum eine lange Geschichte. Den nichtjüdischen Herrscher zu ehren, spielt in der jüdischen Tradition eine große Rolle. Eines der wichtigsten Werke des antiken Judentums hebt hervor, dass der Staat zu achten sei. Sonst würde das Zusammenleben der Menschen im Chaos versinken, heißt es im Talmud:

"Rabbi Chanina, der Stellvertreter des Hohepriesters, sagte: Bete für die Wohlfahrt der Regierung, denn wäre keine Ehrfurcht vor ihr, so würde ein Mensch den anderen lebendig verschlingen."

Ob der Herrscher jüdisch ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass er die Juden beschützt.

"Es wird in der Bibel schon darauf gehalten, dass Juden die nichtjüdische Autorität anerkennen, für sie beten sollen, und dass unter Umständen solche Monarchen, die die Juden beschützen, auch eine religiöse Wertschätzung genießen können."

Huldigungsgedichte - prachtvoll ausgeführt und inhaltlich langweilig

Juden in der Donaumonarchie sahen in Kaiser Franz Joseph zwar nicht den Messias, aber sie stellten ihn durchaus in die Reihe der israelitischen Könige der Bibel. Wie andere Untertanen huldigten sie ihm zu allen möglichen Anlässen: zum Geburtstag, zur Silberhochzeit, zum Thronjubiläum oder wenn eines seiner Kinder heiratete. Jüdische Gemeinden in der ganzen Monarchie sandten Geschenke und Grußadressen an die kaiserliche Familie.

Diese Huldigungsschreiben wurden in der Regel feierlich, aber nicht öffentlich überreicht. Anschließend legte die Dienerschaft die Schreiben in der Hofbibliothek ab, sagt Karl Vocelka. Er ist Professor für Österreichische Geschichte an der Universität Wien und gilt als ausgewiesener Kenner des Habsburger Kaiserhauses.

"Diese Huldigungsgedichte sind wunderschön zum Anschauen, weil sie so prachtvoll ausgeführt sind. Also da haben die besten Künstler mitgearbeitet. Aber vom Inhalt ist es sehr uninteressant. Es sind Montagen von Floskeln, die alle die Ergebenheit für den Kaiser betonen, dass sie ihn für den großen Herrscher halten und ihm Gottes Segen wünschen. Das ist nicht irgendein Text, wo man sagt: 'Wow, da hab ich jetzt wieder toll was Neues gelernt!', sondern das sind ziemlich langweilige Floskeln. Da unterscheiden sich die der Juden und die der Nichtjuden wenig voneinander."

In einem aber hoben sich die jüdischen Huldigungsschreiben durchaus von den nichtjüdischen ab: in der Sprache. Die jüdischen Gemeinden schrieben ihre Grußadressen in der Regel auf Hebräisch. Eine der eindrucksvollsten verfasste 1910 Rabbiner Chaim Gelernter. Er war Oberrabbiner von Kuty in Galizien.

"Gratulation zu Ehren unseres Königs, des mächtigen, rechtschaffenen und barmherzigen Kaisers, gepriesen sei er, Franz Joseph der Erste, an dem Tage, als der Pracht seiner Herrlichkeit 80 Lebensjahre erfüllt wurden. Möge der Herr seine Majestät erhöhen und ihm weitere, allzeit erfreuliche Jahre gewähren.

Mein Herz riet mir, dass ich zur Verehrung unseres Königs meine Sprache einsetzen möge, die Sprache der Heiligen Schrift - die vieles in Anfangsbuchstaben andeutet."

Mein Herz riet mir, dass ich zur Verehrung unseres Königs meine Sprache einsetzen möge, die Sprache der Heiligen Schrift - die vieles in Anfangsbuchstaben andeutet."

Rabbi Gelernter wendet nun die kabbalistische Lesemethode des Notarikon an. Dabei werden Wörter als Kürzel interpretiert. So liest der Rabbi das Wort Pi - hebräisch: "mein Mund" - als die Anfangsbuchstaben von "Franz Josef".

Auf diese Weise wird aus Psalm 37, Vers 30:

"Der Mund des Gerechten redet Weisheit."

"Franz Josef, der Gerechte, redet Weisheit."

"Franz Josef, der Gerechte, redet Weisheit."

Der "Judenkaiser" - privat schon mal dezent antijudaistisch

Viele Juden in der Donaumonarchie empfanden geradezu religiöse Gefühle, wenn sie an das Kaiserhaus dachten. Nicht nur durch das Emanzipationsgesetz von 1867 hatte sich Franz Joseph unter Juden einen großen Namen gemacht. Auch als der organisierte politische Antisemitismus rund 15 Jahre später immer mehr zu wüten begann und das jüdische Leben in der Donaumonarchie bedrohte, stärkte der Kaiser seinen jüdischen Untertanen den Rücken. Mehrmals sagte er zu seinen Ministern:

"Ich dulde keine Judenhetze in meinem Reiche."

In einem Brief an seine Frau, Kaiserin Sissi, schrieb Franz Joseph 1895:

"Der Antisemitismus ist eine bis in die höchsten Kreise ungemein verbreitete Krankheit, die Auswüchse sind entsetzlich."

Die Juden in den Kronländern rechneten es dem Kaiser hoch an, dass er ihre Not erkannte und sah, welchem Hass sie ausgesetzt waren. Zum Dank bekundeten sie ihm ihre Loyalität. Im Gegenzug garantierte Franz Joseph den Juden: Das Haus Habsburg wird euch schützen. Viele Juden sahen in Franz Joseph so etwas wie ihren Schutzengel – ja ihren Schutz-Heiligen. So sagte Prediger Adolf Jellinek 1885 im Leopoldstädter Tempel in Wien voller Begeisterung:

"Kein Fürst aus dem glorreichen Hause Habsburg hat sich unseren Brüdern in Österreich so huldvoll bewährt wie unser geliebter Monarch. Welche Fortschritte hat die Freiheit unserer Glaubensbrüder unter dem ruhmvollen Scepter unseres erhabenen Monarchen gemacht! Auf das erlösende Wort unseres erhabenen Regenten fielen die Fesseln, welche die Juden in Österreich drückten, lösten sich die Bande, die ihre Kräfte gefangen hielten."

Die große Sympathie auf jüdischer Seite trug Franz Joseph unter Antisemiten schon bald den Beinamen "Judenkaiser" ein. Doch das störte ihn wenig. Auch jetzt ließ er sich nicht zu öffentlichen antisemitischen Bemerkungen hinreißen. Im privaten Umfeld mag das aber durchaus anders gewesen sein, sagt der Wiener Habsburg-Experte Karl Vocelka.

"Es wird, vermute ich mal, einen vielleicht auch etwas unreflektierten Antijudaismus gegeben haben. Aber das ist kein Vergleich mit antisemitischen Äußerungen, wie man sie im 19. Jahrhundert findet, wo Juden beschimpft wurden und verächtlich gemacht wurden. Es zeigt aber, dass in der Zeit die Juden auffielen und dass man gewisse Vorurteile gegen die Juden hatte. Und die haben natürlich vermutlich alle im Kaiserhaus irgendwo im Hinterkopf gehabt."

Ähnlich 1862 in einem Brief an seine Mutter, Erzherzogin Sophie. Da sinnierte Franz Joseph in Ischl, dem Kurort bei Salzburg, den er so liebte und wo er regelmäßig zur Sommerfrische weilte:

"Es wäre noch schöner hier, wenn weniger Badegäste und Juden da wären."

Und in einem Brief an seine Frau, Kaiserin Sissi, schrieb Franz Joseph über einen Empfang, der ihm bei einer Reise ins Heilige Land vor den Toren Jerusalems gemacht wurde:

"Es waren Gefühle der Andacht und der Rührung, die mich mehr und mehr ergriffen in der Erwartung des Anblicks und des Glücks, das mir bevorstand. Leider sind die Juden vorherrschend und zwar darunter eine Menge österreichische Untertanen, die sich durch ihr patriotisches Geschrei nicht eben angenehm hervortaten."

Trauer über Tod des Kaisers

In der Öffentlichkeit jedoch war von diesem dezenten Antijudaismus des Monarchen wenig zu spüren. Nicht nur daraus hat er ein Geheimnis gemacht - sondern auch aus seinen Spenden. So habe Franz Joseph spontan den Bau einer Synagoge in Jerusalem bezuschusst, sagt der Judaist Carsten Wilke.

"Er hat auch für andere jüdische Belange Geld gespendet. Auch für Schulen, für Krankenhäuser. Aus Privatvermögen! Aus Reichsvermögen war das alles etwas komplizierter."

Der Kaiser – Wohltäter und Schutzpatron der Juden. Doch wie sollte es weitergehen, wenn er eines Tages nicht mehr da sein würde? An seinen Tod mochte man in den jüdischen Gemeinden der Donaumonarchie lieber nicht denken. Am Abend des 21. Novembers 1916 starb Kaiser Franz Joseph. Er wurde 86 Jahre alt. Seine letzten Worte waren:

"Bitte mich morgen um halb Vier wecken; ich bin mit meiner Arbeit noch nicht fertig geworden."

Viele Juden waren wie gelähmt, als sie von Franz Josephs Tod erfuhren. Der österreichisch-jüdische Schriftsteller Manès Sperber schreibt in seiner Autobiographie, sein Vater sei in Tränen ausgebrochen und habe geschluchzt:

"Für uns Juden ist er ein guter Kaiser gewesen. Jetzt wird alles ungewiss."

Kaiserverehrung bis nach Israel

Am 30. November wird der Sarg in einer von acht Rappen gezogenen Kutsche durch den äußeren Burghof zur Ringstraße und zum Stephansdom überführt. Nach der Einsegnung bewegt sich der Leichenzug weiter zur Kapuzinergruft, der letzten Ruhestätte des Monarchen.

"Als man ihn begrub, den Kaiser Franz Joseph, stand ich, einer der zahlreichen Soldaten seiner Armee, ein namenloses Glied des Spaliers, knapp vor der Kapuzinergruft, um seinen hohen Leichnam zu begrüßen."

Schreibt der Schriftsteller Joseph Roth.

"Es war Herbst, ein dunkelgrauer Regen regnete auf unsere Felduniformen, auf die blanken, bläulichen Läufe und die braunen, polierten Schäfte unserer Gewehre, auf die Kappen und die Gesichter und auf die frisch gewichsten Stiefel, auf die weinenden Frauen und Männer in Zivil und auf die umflorten Laternen."

Tausende Menschen standen an den Straßenrändern und blickten wie gebannt auf den Trauerzug.

"Als der Trauerkondukt endlich herankam, schien es mir, als fülle sich die ganze Welt mit Schwarz."

So erinnerte sich Bruno Kreisky, Österreichs späterer Bundeskanzler - selbst ein Kind aus jüdischer Familie. Er erlebte als Sechsjähriger den Tag des Begräbnisses.

"Es war eine einzige Demonstration der Schwärze, und in den Gesichtern der Menschen waren Schmerz und Sorge zu lesen; was mochte jetzt werden?"

Der Kaiser war tot. Mit ihm wurde nicht nur "die schöne alte Welt" zu Grabe getragen, sondern auch die Donaumonarchie, die zwei Jahre später untergehen sollte. Die Verehrung Franz Josephs aber hielt an. Unter Juden überlebte sie den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg - und sogar den Holocaust.

In seinem Buch "Doppelgänger, du bleicher Geselle" erinnert sich der deutsche Diplomat Jörg von Uthmann an eine Begegnung Mitte der 60er-Jahre.

"Ist heute nicht Kaisers Geburtstag? - rief die alte Dame am Nebentisch und hob das Glas. Ihr österreichischer Akzent verriet, dass hier ein Habsburger gefeiert werden sollte. Ungeheurer Jubel bei den übrigen Gästen, dann stieß das ganze Lokal auf das Wohl des Kaisers Franz Joseph an. So geschehen am 18. August 1965 - nicht etwa im Hinterzimmer einer Wiener Vorstadtkneipe, sondern in einem der bekanntesten Restaurants von Tel Aviv."