Medikamente, die es bis in die Klinik schaffen, sind teuer und helfen nur bei einem Teil der Patienten. Oft wissen Ärzte nicht einmal, wem sie sie geben sollen - und wem nicht.

Die Krebsforschung sieht sich mit der Frage konfrontiert, ob ihre Versuche wirklich etwas taugen - die machen sie nämlich mit Mäusen und der Mensch ist schließlich keine Maus. Jetzt schauen einige Forscher genauer hin. Und es zeigt sich, wer das tut, kann doch viel von Mäusen lernen.

Manuskript zur Sendung

Bertotti: "Wir arbeiten mit Tieren, die fast keine Immunabwehr haben. Sie sind sehr empfindlich."

Der Zugang ist per Chipkarte gesichert. Direkt hinter der schweren Glastür muss sich der Besucher von oben bis unten steril einkleiden: Sterile Schuhe, Overall, Mundmaske und Plastikhaarkappe.

Bertotti: "You have to turn around inside, so that you get air on each side."

Dann die Luftschleuse.

Bertotti: "So we are in."

Wir sind in einem kleinen, fensterlosen Raum. In Metallgestellen über und nebeneinander, dicht an dicht: 500 Käfige. Hier hocken sie: Tausende weißer Mäuse, versorgt mit Futter, Wasser, Streu und buntem Plastikspielzeug. Die neue Hoffnung der Krebsforschung

Bertotti: "Das Tumorgewebe kommt vom Krankenhaus direkt zu uns. Das muss sehr schnell gehen. Schließlich pflanzen wir zwei Stückchen in zwei Mäuse ein, direkt unter die Haut."

Hidalgo: "The study that we have at the moment is called the Avatar Trial."

Ein Mensch, der heute an Krebs erkrankt, hat eine Fülle an Medikamenten zur Auswahl. Doch das heißt nicht, dass er davon profitiert. Jens Hoffmann, Leiter der Firma EPO in Berlin-Buch:

"Da es ja mittlerweile sehr, sehr viele Substanzen gibt, und man den Patienten aber nicht mit all diesen Substanzen behandeln kann, sondern dann hat man meistens nur ein, zwei, drei Chancen, den Patienten zu therapieren. Und wenn der Patient da nicht anspricht, ist das meistens dann leider eine hoffnungslose Situation."

Eine bittere Realität. In der Forschung wird die Suche nach neuen Wirkstoffen weiter mit hohem Aufwand betrieben. Doch auch hier ist der Ertrag mager. Manuel Hidalgo, Forscher am nationalen Krebsforschungszentrum in Madrid.

"Von den letzten 30 klinischen Studien zu Bauchspeicheldrüsenkrebs brachten vielleicht zwei oder drei positive Ergebnisse. Das liegt vor allem daran, dass wir in die klinischen Studien an Patienten mit Substanzen gehen, über die wir viel zu wenig wissen."

Jetzt sollen Mäuse helfen, die Messlatte höher zu legen. Avatare, im Kampf gegen Krebs.

Das Centro Integral de Oncología Clara Campal, ein großes, modernes Krankenhaus im Norden von Madrid. Seit acht Wochen kommt Alberto de Frutos Nuñez regelmäßig zur Therapie in die onkologische Ambulanz.

"Ich bin gerade erst 50 Jahre alt geworden. Ich bin verheiratet, wir haben zwei Töchter, sie sind 16 und 14 Jahre alt. Ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs, das weiß ich seit zwei Monaten. Er ist schon sehr weit, und hat schon Metastasen gebildet, in der Leber und der Lunge. Im Moment kann man mich deshalb nicht operieren."

Die Prognose in diesem Stadium ist düster. Fünf Jahre nach der Diagnose ist im Schnitt nur noch einer von hundert Patienten am Leben. Alberto de Frutos Nuñez bekommt eine kombinierte Chemotherapie. Doch allzu groß sind seine Chancen nicht.

"Wir haben viele Patienten wie ihn. Wir können sie mit der Standardtherapie nicht heilen."

Problem: Medikamente wirken nicht wirklich

Manuel Hidalgo forscht am Nationalen Krebsforschungszentrum in Madrid und ist Arzt an der Klinik. Es gibt nur wenige Medikamente, sagt er, die Patienten wie Alberto de Frutos Nuñez helfen. Und wenn sie wirken wird der Tumor häufig nach wenigen Monaten resistent und beginnt wieder zu wachsen. Bisher ist nur bruchstückhaft verstanden, wann und warum ein Medikament anschlägt. Versuch und Irrtum sind für die behandelnden Ärzte oft die einzige Option. Aber nicht für Manuel Hidalgo. Er nennt seine Studie "Avatar", nach den Computerspielen, in denen der Spieler sich selbst ein virtuelles Alter Ego schafft.

"Wir entnehmen ein Stück Tumor des Patienten gleich nach der Diagnose, und sequenzieren sein Genom. Wir durchkämmen es nach gut 500 genetischen Mustern, die wir schon kennen. Wenn wir da fündig werden, ist manchmal schon klar, welche Medikamente wirken könnten. Aber oft liefert uns das Genprofil nichts Aussagekräftiges. Mal bekommen wir jede Menge Information, die wir nicht verstehen. Oder wir klären zwar, welche Mutation den Tumor antreibt, haben aber kein passendes Medikament. Oder wir finden verschiedene Tumorkennzeichen, die sich gegenseitig widersprechen. Noch während der Patient die Standardtherapie bekommt, pflanzen wir seinen Tumor in Mäuse ein und vermehren ihn. So bekommen wir eine ganze Armee von Avataren. An ihnen probieren wir aus, welches von den Medikamenten, die dem Genprofil nach wirken müssten, tatsächlich wirkt. Sobald die erste Therapie nicht mehr hilft, setzen wir dieses Wissen ein."

Manuel Hidalgo will Wirkstoffe abseits der erprobten Standards finden. Noch wichtiger ist: Die Experimente an den Avataren ersparen dem Patienten vergebliche, aufreibende Fehlversuche. Und: Sie schenken ihm Zeit im Wettlauf gegen die Krankheit.

"Ich hab es im Gefühl, dass sie so wirklich einen rettenden Hinweis für mich finden werden. Meine Freunde sagen, was für ein Glück, dass du auf dieses Projekt gestoßen bist. Es ist, als würde ich mir ein Lotterielos kaufen, das mir das Leben retten kann."

In den 50er-Jahre erste Maus-Avatar-Versuche

Die Idee von Mäusen mit implantiertem Patientengewebe sorgte schon einmal für hohe Erwartungen. Schon in den 1950ern hatte man Mäuse mit einem Gendefekt entdeckt, der das Immunsystem so weit lahmlegt, dass sie menschliches Tumorgewebe tolerieren. Diese Mäuse sind nackt, denn der Gendefekt stört auch das Fellwachstum. Als sogenannte Nacktmäuse schafften sie es in den 1980er-Jahren auf die Titelseiten vieler Zeitungen. Der Freiburger Onkologe Heiner Fiebig war damals einer der Ersten, der die Mäuse nutzte. Die Vorteile, erzählt er, lagen auf der Hand.

"Wenn der Tumor in der Nacktmaus wächst, dann muss er ein Gefäßsystem bekommen. Und der Tumor wächst eben in drei Dimensionen. Und wenn er eine bestimmte Größe erreicht hat, gibt es auch nekrotische Abschnitte durch eine Minderdurchblutung, insofern ist das Wachstumsverhalten in der Nacktmaus dort ganz ähnlich, wie es beim Patienten auch der Fall ist."

Ein Stück Tumor von echten Patienten als Fremdkörper in der Maus - mit allem Drum und Dran: mit Blutgefäßen, toten Bereichen im Innern und einem wilden, zufälligen Mix aus verschiedensten Tumorzellen. Das war neu, aufregend und kein Vergleich zur bisherigen durch und durch künstlichen Situation. Bis dahin wuchsen Tumorzellen vor allem als dünne Schicht in Petrischalen. Fiebig schaffte es tatsächlich, 80 Mauslinien zu züchten, die Tumoren von 80 Patienten in sich trugen. Doch der große Erfolg blieb aus.

"Wir hatten dann Testergebnisse erhalten bei insgesamt 80 Vergleichen, und haben dann sehen können, dass wir ein Testergebnis nur in 32 von 80 Fällen hatten, bevor der Patient die Behandlung benötigte. Der praktische Nutzen war nur für einen kleinen Teil der Patienten gegeben."

Prozedur dauerte zu lange

In den meisten Fällen kamen die Ergebnisse zu spät, weil die Prozedur einfach zu lange dauerte und die Patienten inzwischen gestorben waren. In den 32 Fällen, bei denen alles klappte, lagen die Ergebnisse aus Maus und Mensch zwar tatsächlich nah beieinander, die Tests waren also aussagekräftig. Doch selbst dann konnte der Arzt oft keine Hilfe anbieten, weil es kein Medikament gab, das den Tumor wirksam bekämpft hätte. Heiner Fiebig entschied: Das macht in der Praxis keinen Sinn.

"Man erweckt Hoffnungen, die man dann bei der Mehrzahl der Patienten nicht erfüllen kann."

Nach den ersten Rückschlägen führten die Mäuse mit implantiertem Patiententumor lange ein Schattendasein. Doch genau das ändert sich gerade.

"The first part which is here, it's around 50 cages, and is related to the newcomers."

Das Istituto Oncologico Candiolo, ein Krebsforschungsinstitut gut 30 Kilometer südlich von Turin. Das Maushaus ist das Reich von Andrea Bertotti. Und es liegt direkt neben der Klinik des Instituts.

"Wenn in der Klinik ein Krebspatient operiert wird, bekommen wir ein Stück seines Tumors und pflanzen es ein direkt unter die Haut."

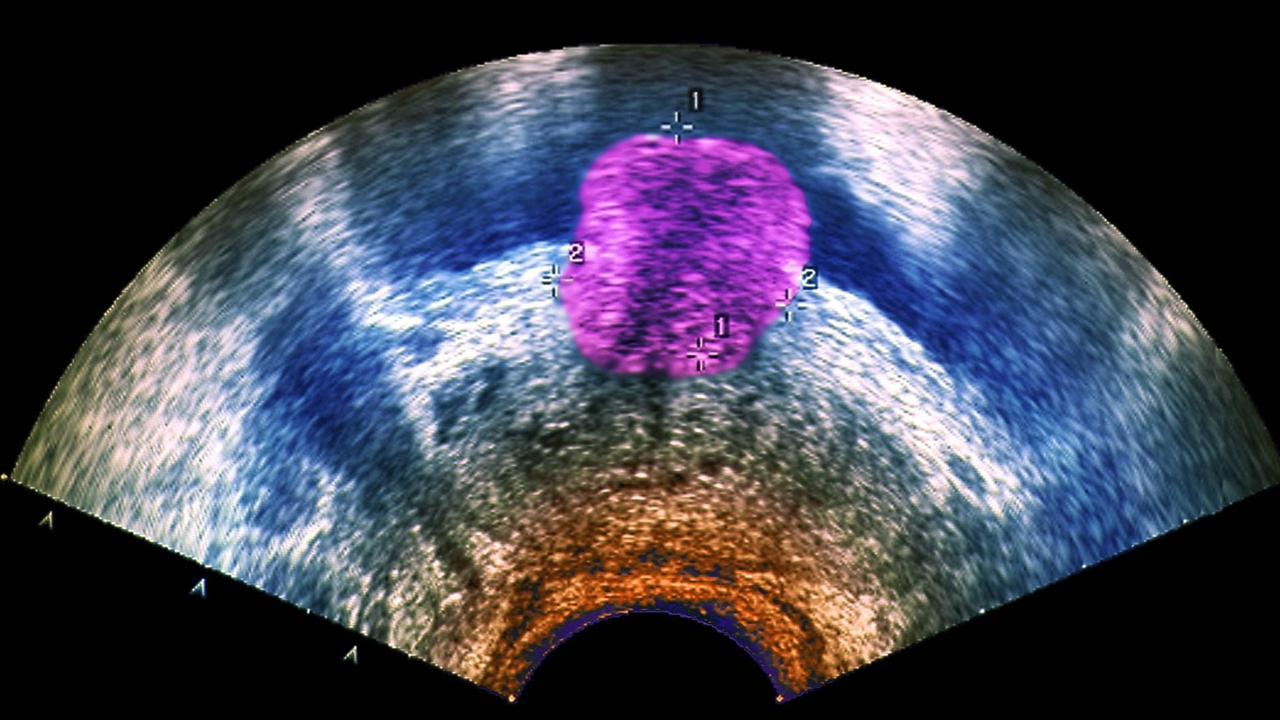

Das Resultat ist mit bloßem Auge zu erkennen: Unter dem weißen Fell zeichnet sich jeweils am Hinterschenkel der Mäuse eine Geschwulst ab. In den Tieren wächst menschliches Tumorgewebe, vergrößert sich und wird dann auf weitere Mäuse verteilt.

"Wenn wir das mehrere Male wiederholen, erhalten wir aus den ersten beiden Mäusen am Ende 30, 40 Mäuse, die alle den gleichen Tumor in sich tragen. In den Mäusen können wir dann Medikamente testen: Und zwar mehrere Medikamente parallel an ein und demselben Tumor."

Fortschritte im genetischen Wissen

Bertotti nutzt Mäuse, die fremdes Tumorgewebe noch besser tolerieren als die Nacktmäuse. Es sind sogenannte Nod-Skid-Mäuse, deren Immunsystem noch stärker unterdrückt ist. Ihm gelingt das Kunststück, den Tumor in der Maus zum Wachsen zu bringen, deshalb viel häufiger als Fiebig und seinen Kollegen vor 30 Jahren.

Seit den frühen Versuchen in den 1980ern hat sich noch etwas verändert: Die Menge an Wissen über die genetischen und biologischen Eigenheiten von Tumoren ist regelrecht explodiert.

"Tumour heterogeneity is in fact insurmountable."

Livio Trusolino leitet die Forschergruppe gemeinsam mit Andrea Bertotti. Die Heterogenität bei Tumoren sei unüberschaubar, sagt er. Und sie gehöre quasi zu ihrer Natur.

"Das hat mit ihrer Entstehung zu tun: Sie wachsen und wachsen und sammeln mit der Zeit immer mehr Veränderungen in ihrem Erbgut an. Manche Veränderungen machen sie noch aggressiver, andere lassen die Tumorzellen verkümmern. Das ist völlig chaotisch. Bei hundert Tumoren haben vielleicht zehn Mutation A, zwei dieser zehn haben noch Mutation B. Drei mit Mutation A haben auch Mutation C, aber eben nicht Mutation B, und so weiter. Es gibt unendlich viele Kombinationen."

Tumor ist also nicht gleich Tumor. Unterschiede gibt es sogar innerhalb ein und derselben Geschwulst.

"Which is the reason why first we collect so many samples."

Tumorsammlung für die Forschung

Andrea Bertotti und Livio Trusolino wurden also zu Tumorsammlern. Inzwischen haben sie die europaweit größte Sammlung von Dickdarm-Tumor-Proben aufgebaut, mehrere hundert Patientenproben liegen gut sortiert und etikettiert, tief gefroren in ihrer Biobank. Je nach Studienfrage etablieren sie daraus und aus frischen Proben direkt aus dem Operationssaal eine passende Armee von Mausavataren. Mit schierer Masse wollen sie der Unübersichtlichkeit Herr werden. Das hat immerhin schon einmal geklappt und konkrete Ergebnisse gebracht. Andrea Bertotti schiebt eines der Käfiggestelle zur Seite, sodass eine zweite Reihe mit Käfigen sichtbar wird.

"Die Mäuse hier behandeln wir mit einem Wirkstoff, der für Dickdarmkrebs offiziell zugelassen ist. Wir wissen, dass er längst nicht bei allen wirken wird. Dann machen wir weiter und probieren andere Wirkstoffkombinationen aus."

Der Wirkstoff gehört zur neuen Medikamentengeneration. Es ist ein Antikörper. Rein theoretisch müsste er bei viel mehr Patienten wirken, tut er aber nicht. Und keiner weiß so recht, warum. Im genetischen Profil einiger Tumoren, die nicht auf den Wirkstoff ansprachen, fiel Bertotti und Trusolino ein Merkmal auf, das eigentlich typisch für Brusttumoren ist, nämlich mehrere Kopien des Her2-Gens.

"Wir probierten deshalb aus, ob diese Dickdarmtumoren auf ein Brustkrebsmedikament ansprechen, das diese Her2-Anomalie ausnutzt. Und es hat geklappt. Die Ergebnisse haben wir an unsere Kollegen in der Klinik weitergegeben. Und die setzen sie jetzt in einer klinischen Studie mit Patienten um."

Innerhalb von sechs Monaten Ergebnisse

Vom Abschluss der Mausstudie bis zur Behandlung des ersten Patienten vergingen nur sechs Monate. Das ist für die Krebsforschung rasend schnell.

"Wir testen jetzt weitere Medikamente, die noch nie jemand systematisch bei Dickdarmkrebs eingesetzt hat. Wir prüfen eine Möglichkeit nach der anderen."

Die Turiner bleiben konsequent bei der Grundlagenforschung. Die Patienten, von denen die Tumorproben stammen, haben nichts davon. Erst die nächste oder übernächste Patientengeneration.

"Wir fangen gerade an, auch mit anderen Krebstypen zu arbeiten. Wir haben Proben von Kopf- und Halstumoren und einige Formen von Lungenkrebs. Wir sammeln jetzt erst einmal. Und wenn wir genug Tumorexemplare zusammen haben, werden wir entsprechende Studien angehen.

"The summer of 2009 my 46-year-old husband Alan was diagnosed with a very rare and aggressive cancer."

Robyn Stoller lebt mit ihren drei Kindern nahe Washington, D.C., in den USA. Im Sommer 2009 fand man bei ihrem Mann einen seltenen, aggressiven Knochentumor.

"Die Diagnose war ein Schock. Alan war 46 Jahre alt. Bis die Ärzte endlich herausfanden, was es war, bekamen wir viele falsche Diagnosen. Da hatte der Tumor schon gestreut, wie lauter kleine Sandkörner hatte er sich in Alans Lunge verteilt. Man sagte uns, er müsse sofort mit der Therapie beginnen."

Kommerzielle Anbieter von Maus-Avataren

Die beiden ersten Therapien nutzten kaum. Der Tumor wuchs weiter. Robyn Stoller suchte wie besessen nach Alternativen und stieß schließlich auf einen Mann namens David Sidransky, einen Onkologen an der Johns Hopkins Universität.

"Er war sehr ehrlich zu uns. Wir wussten, worauf wir uns einließen."

David Sidransky hatte zusammen mit Manuel Hidalgo die Firma Champions Oncology gegründet, die beiden hatten mehrere Jahre zusammen an der Johns Hopkins Universität gearbeitet. Champions Oncology bietet die Mausavatare kommerziell an. Wer Krebs hat und es sich leisten kann, kann sich die Mäuse kaufen.

"Die Avatare anzulegen, kostet bei uns etwa 2000 Dollar, in Europa sind das rund 2000 Euro. Die erste Runde Medikamententests, mit vier bis fünf Wirkstoffen, kostet etwa 10.000 Euro. Jeder muss für sich entscheiden, ob es das wert ist."

Die Stollers entschieden schnell und sagten zu. Alans Tumor wuchs rasch. Es ging ihm so schlecht, dass man ihn nicht einmal operieren konnte, um eine Tumorprobe zu nehmen. Aber Dr. Sidransky berief ein Team von Experten und die berieten sich. Sie schlugen eine Medikamentenkombination vor. Die empfohlene Therapie war die erste, die half, wenn auch nur wenig: Der Tumor wuchs langsamer. Kurz darauf konnte Alan Stoller doch noch operiert werden, die Avatare wurden angelegt. Doch ihm lief die Zeit davon. Er starb, wenige Tage bevor die Maustests Ergebnisse lieferten.

"Das Ergebnis war eindeutig: Es gab kein Medikament, das seinen Tumor hätte besiegen können. Sein Tumor war zu aggressiv, zu stark, wir haben ihn zu spät entdeckt. Wir konnten einfach nichts tun."

War das alles also umsonst, das viele Geld für nichts ausgegeben?

"Nein, ich finde, wir hatten großes Glück. Wir können nachts schlafen, weil wir wissen, dass wir wirklich alles versucht haben. Und wir haben dank der Mäuse bis zum Schluss eine Chance gesehen."

Nutzen ist nicht gesichert

In den USA hat die Firma ihre Mäuse bisher an etwa tausend Patienten verkauft, in Europa nur an eine Handvoll Patienten in Großbritannien. Sie wirbt mit dem Versprechen einer auf den Patienten zugeschnittenen Therapie. Dabei mache sie, sagt David Sidransky, nicht einmal Gewinn: Der Preis decke nur die Kosten. Geld verdiene die Firma, indem sie mit Erlaubnis der Betroffenen die etablierten Mausavatare für Medikamententests nutzt und in ihre wachsende Biobank aufnimmt.

"Es ist eine noch nicht etablierte, experimentelle Methode. Aber ihre Aussagekraft ist mit um die 90 Prozent Trefferquote unglaublich gut. Wir müssen herausfinden, wie wir sie am besten nutzen. Und wo sie den gegenwärtigen Klinikbetrieb am besten ergänzen können."

Ein experimentelle Methode, das heißt im Klartext, ihr Nutzen ist noch nicht einwandfrei in großen klinischen Studien nachgewiesen, wer sie nutzt, begibt sich auf unerforschtes Terrain. Gerade in den USA hat die Firma harsche Kritik auf sich gezogen, der Vorwurf: Eine Methode mit derart ungewissem Nutzen zu vermarkten, sei unverantwortlich. Sidransky verteidigt sich:

"Wir wollen diese Methode den Patienten jetzt zugänglich machen und sie nicht noch Jahre darauf warten lassen, bis alle Nachweise erbracht sind. Wir glauben, dass das die richtige Balance ist, für eine neue Technologie wie diese."

Auch in Deutschland gibt es eine Firma, die Mausavatare anbieten kann. Für die Experimental Pharmacology and Oncology, kurz EPO, in Berlin-Buch führt Jens Hoffmann die Geschäfte mit den Xeno-Patienten, wie er die Mäuse lieber nennt.

Auch in Deutschland Angebot von Maus-Avataren

"Das sind eigentlich im Moment sehr vielversprechende Ansätze, wir hatten uns deshalb auch entschlossen, diese Technologie anzubieten, man kann bei uns auf der Webseite Informationen dazu finden."

Hoffmann wirbt nicht offensiv für die neue Methode, die Kernkompetenz der Firma liegt in der Forschung. EPO verdiene Geld mit Auftragsforschung, erklärt er, dafür setze sie neben Zellkulturen auch Mäuse mit implantiertem Tumorgewebe ein. Doch dann sei eine ehemalige Mitarbeiterin an Darmkrebs erkrankt. Hoffmanns Laborteam etablierte Mauslinien für die Krebskranke und konnte daraus tatsächlich Empfehlungen für deren Therapie ableiten, die der Kranken vermutlich mehrere Jahre schenkten. Das Know-how für die therapeutische Nutzung wäre also da.

"Aber es ist erstaunlicherweise bisher nicht weiter nachgefragt worden, sodass es bei uns eigentlich eher dabei geblieben ist, dass wir das nur für vielleicht derzeit fünf bis sechs Patienten gemacht haben, die alle mehr oder weniger in irgendeinem Verhältnis zu Mitarbeitern stehen."

Kommerz und Hoffnung, teure Methoden und die Frage von Leben oder Tod. Keine harmlose Mischung. Viele Wissenschaftler halten es für vielsprechend und richtig, Mausavatare für die Grundlagenforschung zu nutzen, schrecken aber davor zurück, sie direkt in der Therapie zu verwenden. Zu wenig erprobt sei die Methode, zu fahrlässig werde da Hoffnung geschürt, womöglich Geld verschwendet. Manuel Hidalgo hat sich inzwischen aus der Firmenleitung von Champions Oncology zurückgezogen. Das Geschäftsmodell sieht er heute kritisch.

"Man muss vorsichtig sein, solche neuen Techniken Patienten direkt anzubieten. Das gilt für vieles, was gerade auf den Markt kommt. Wir müssen den Nutzen erst einmal nachweisen. Wenn wir aber zeigen können, dass die Avatare dem Patienten helfen, dann sind die hohen Kosten nicht der springende Punkt. Was man für die Avatare ausgeben muss, ist wenig im Vergleich zu den Preisen für Medikamente, die oft nicht helfen und nur Nebenwirkungen verursachen."

Groß angelegte Studie zu Maus-Avataren

Gerade hat Manuel Hidalgo vom European Research Council Fördergelder der EU bekommen, sodass er sein Forschungsprojekt ausweiten kann.

"Bisher lief die Studie in kleinerem Rahmen und nur dank der großen Unterstützung durch meine Kollegen hier. Jetzt haben wir das Geld, um eine größere klinische Studie zu starten. So können wir ganz solide die Frage klären: Helfen die Avatare den Patienten oder helfen sie nicht?"

Gemeinsam mit Forschern von 15 anderen Forschungszentren hat Hidalgo ein Netzwerk gegründet namens EuroPDX. Laura Soucek vom Vall D'Hebron Institute of Oncology in Barcelona kümmert sich im Netzwerk um die ethischen Fragen:

"Ein Grund, warum so viele potenzielle Krebsmedikamente im klinischen Versuch am Patienten gescheitert sind, war, dass die Vorversuche einfach nicht gut genug waren. Wir wollen Wissen, Erfahrung und Ressourcen austauschen. Das ist auch ethisch wichtig: Wenn wir schon Tierversuche machen, dann müssen sie so gut wie irgend möglich sein."

Die Forscher wollen verbindliche Kriterien für ihre Mausstudien festlegen und multizentrische Studien auflegen.

"Wir verstehen immer genauer, wann der Rückschluss von der Maus auf den Menschen funktioniert und wann nicht. Die Mäuse, so wie wir sie inzwischen handhaben, können wirklich viele Informationen liefern."

Manuel Hidalgo und alle anderen im Netzwerk arbeiten daran, die Mausavatare vielseitiger zu machen. Hormonabhängige Tumoren wie Brust- und Prostatakrebs zum Beispiel sind nur schwer in der Maus zu züchten, mit Hormongaben klappt auch das immer besser. Will man Immuntherapien testen, braucht es Mäuse mit menschlichem Immunsystem, auch das scheint machbar. All das ist Zukunftsmusik. Für Alberto de Frutos Nuñez zählt nur, was heute zur Verfügung steht.

"Es gibt viele Medikamente, die helfen können. Es kommt darauf an, dass sie das Richtige für mich finden. Es ist fast schon verrückt, was die Ärzte heute können, eine wirklich gute Idee mit diesen Mäusen, als wären sie meine virtuellen Co-Patienten. Ich muss optimistisch bleiben."