Osman Engels. Allein der Name des Protagonisten von Katharina Mevissens Roman scheint Widersprüche migrationsgesellschaftlicher Klischees zu vereinen. Osmans Vater ist als Student aus der Türkei nach Deutschland emigriert und verdient sein Geld als Berufsviolinist. Osmans Mutter, eine Deutsche, hat die Familie, die nie wirklich eine war, früh verlassen. Aufgewachsen sind Osman und sein Bruder bei ihrer Tante. Osmans einzige Verbindung zu seinem Vater ist die Musik, er hat sich für ein Cello-Studium eingeschrieben.

Wenn seine Fußball-Kumpels ihn beim Vorspiel besuchen, sorgt das für peinlich berührte Blicke des bürgerlichen-braven Publikums. Katharina Mevissen hat keinen Roman über Zuwanderungs-Familien geschrieben. Der Migrationshintergrund ihres Protagonisten dient ihr nur als beliebige Kulisse, vor der die 1991 geborene Autorin gezielt narrative Erwartungshaltungen unterläuft.

"Es ist auf jeden Fall eine Lust am Bruch und eine Lust am Widerspruch, die ja auch nicht künstlich sind. Wir leben ja alle irgendwie in einem ganzen Haufen an Widersprüchen, und die Medien-, Literatur- und Filmwelt lässt sich dann oft dazu hinreißen, die wegzuglätten. Und das ist so schade, weil darin liegt so viel erzählerische Spannung, in dem Unschönen und Unkitschigen und Verqueren, wie die Figuren ja auch oft miteinander reden."

Nur mit Musik Zugang zur Welt

Vielfalt literarisch abzubilden, ohne sie je direkt zu thematisieren – das ist ein Grundprinzip von Mevissens Schreiben. Ihr Protagonist Osman steht wunderbar schräg in der narrativen Landschaft. Denn er weigert sich, zu kommunizieren. Sein Vater, der Violinist, liegt im Krankenhaus, seine Tante bittet Osman verzweifelt um Hilfe, doch dem fehlen schlicht die Worte, um die Situation zu meistern.

Nur in der Musik findet Osman Zugang zur Welt, mehr als auf Worte hört er auf Stimmen und Rhythmen. Zufällig fällt ihm ein Diktiergerät in die Hände, auf dem eine junge Frau namens Ella Szenen einer Urlaubsreise mit ihrer gehörlosen Schwester Jo aufgezeichnet hat. Der Mitschnitt eines Streits zwischen den beiden jungen Frauen führt Osman die Kommunikation jenseits der Worte vor Augen.

"Rascheln, Klickern, Bewegungs- und Mundgeräusche. Kräftige, schnelle, kurze Bewegungen im Zelt. Klatschen, Pusten, dazwischen kehlige Laute und helle, hohe Obertöne, Schnalzen, Silben und Wortstücke. Dann das Rascheln von Polyester, Pause.""

Dialoge mündlich gehalten, sprachlich nachlässig

Katharina Mevissen erzählt nicht in klassisch literarischer Sprache, sondern in deren Devianzen. Das gilt für die Gebärdensprache zwischen den Schwestern Jo und Ella. Aber auch Osmans Tante Elide spricht eine zumindest eigenwillige deutsche Grammatik, findet ihre Worte nicht. Dialoge sind ausdrücklich mündlich gehalten, sprachlich nachlässig, die Sätze sind oft unvollständig, werden unterbrochen durch Gedankensprünge oder auch durch Netzaussetzer am Mobiltelefon.

"All diese Ausdrucksformen, Musik, Gebärdensprache, Mündlichkeit, Akzent, die sind natürlich an dem Ort, wo sie vorkommen im Sozialen, da sind sie natürlich nochmal anders. Aber der Übersetzungsprozess in eine Schriftform, die davon was aufgreift, die eine literarische Konstruktion dafür findet, die irgendwie was von der Charakteristik dieser eigentlich nicht schriftlichen Sprachen aufnimmt, das ist auf jeden Fall ein starkes Motiv gewesen, eine starke Antriebskraft, eine starke Neugier."

Alternative Formen der Sprache, die non-verbale Kommunikation beschäftigen Katharina Mevissen nicht nur bei ihrer gebärdensprachlichen Literatur-Initiative "handverlesen", sie stehen auch im Mittelpunkt ihres Romans. Es geht ihr, so sagt sie, um die Repräsentation des Unterrepräsentierten, und das gilt nicht nur auf sprachlicher, sondern auch auf gesellschaftlicher und individueller Ebene.

Vertreterin einer benachteiligten Minderheit

Jo etwa, die gehörlose junge Frau, ist kein Opfer ihrer Gehörlosigkeit, sie wird nicht eingeführt als Vertreterin einer benachteiligten Minderheit. Vielmehr ist sie auf der Suche nach einem Weg, in ihrer eigenen Sprache mit der Welt in Kontakt zu treten. Ein Gehörimplantat, das ihr ein Studium ermöglichen würde, lehnt Jo in einem Gebärdengespräch mit ihrer Schwester Ella ab.

"Hast du Angst?

Warum?

Vor der Operation. Weil man nie weiß, danach.

Nein. Keine Angst.

Du musst keine Angst haben.

Ich habe keine Angst. Du verstehst das nicht. Lass mich!

Ich will dir nur helfen, Mut machen.

Ich brauche keinen Mut. Habe ich schon. Und meine Sprache habe ich schon. Es gibt keine Uni, wo Gebärdensprache, warum?"

Osman hört die Aufnahmen der Geräusche, Laute und Gesprächsfetzen der beiden Schwestern fasziniert ab. Denn ihre Gebärden führen ihm zugleich seine eigene Sprachlosigkeit vor Augen, die unausgesprochenen Konflikte der Familie, das gestörte Verhältnis zu seinem Vater, den Schmerz über die abwesende Mutter, das Schweigen über einen verdrängten Todesfall.

"Er hat natürlich diese Affinität für das Akustische, und zugleich ist das Diktiergerät auch eine Möglichkeit zu fliehen in einem Moment in dem er eigentlich jede Auseinandersetzung vermeiden will, jede tatsächliche Beziehungshaftigkeit. Und das Absorbierende ist dann auch, dass das eine Stimme ist, die ihn anzieht, dass ihn da was berührt, ohne dass er der Person begegnet, ohne dass er sich zu ihr verhalten muss."

Ich schlittere durch meine Parts

Osmans sprachliches Unvermögen, seine emotionale Isolation und schleichende Identitätskrise spiegelt Katharina Mevissen literarisch beeindruckend auf musikalischer Ebene an einem missglückten Cello-Vorspiel an der Hochschule.

"Ich schlittere durch meine Parts, die Finger sind rutschig und die Töne sind schnell. Mein Atem beschleunigt, jagt den Tönen hinterher, die sich kaum halten lassen, die einfach weggleiten und kaum nachklingen. [...] Jetzt nähert sich diese Passage, ich sehe sie schon von Weitem. Wo es dermaßen zart und leise wird, dass ichs nicht greifen kann, nicht halten kann, nicht mit diesen schweißnassen Fingern. Sie wartet am Ende der gekachelten Wand, an der ich mich entlangschiebe. Da ist sie, ich rutsche ab und alles gleitet weg. Aber ich komme nirgends auf, und kein Ton rutscht nach, also ziehe ich den letzten Ton, den ich weiß, in die Länge. Dehne ihn durch den ganzen Raum. Die Klavierstimme verklingt. Auch mein Ton zieht sich zusammen, wird leiser und stirbt weg. Ich setze den Bogen ab und mache die Augen auf."

"Ich kann dich hören" handelt vom biologischen und metaphorischen Hören des Anderen, von der Vielfalt der Weltwahrnehmung und non-verbaler Kommunikation. Es gehört zu den faszinierenden Widersprüchen dieses Romans, dass hier die Abwesenheit gesprochener Sprache zur Wiederaufnahme der Kommunikation führt. Katharina Mevissen hat viel wagt in ihrem Erstling, und die gute Nachricht ist: ihr literarisches Experiment über die Beziehungshaftigkeit jenseits der gesprochenen Sprache ist geglückt. "Ich kann dich hören" führt gekonnt die Wahrnehmungsästhetik des Hörens vor und öffnet eindrucksvoll einen alternativen literarischen Blick auf die Wirklichkeit.

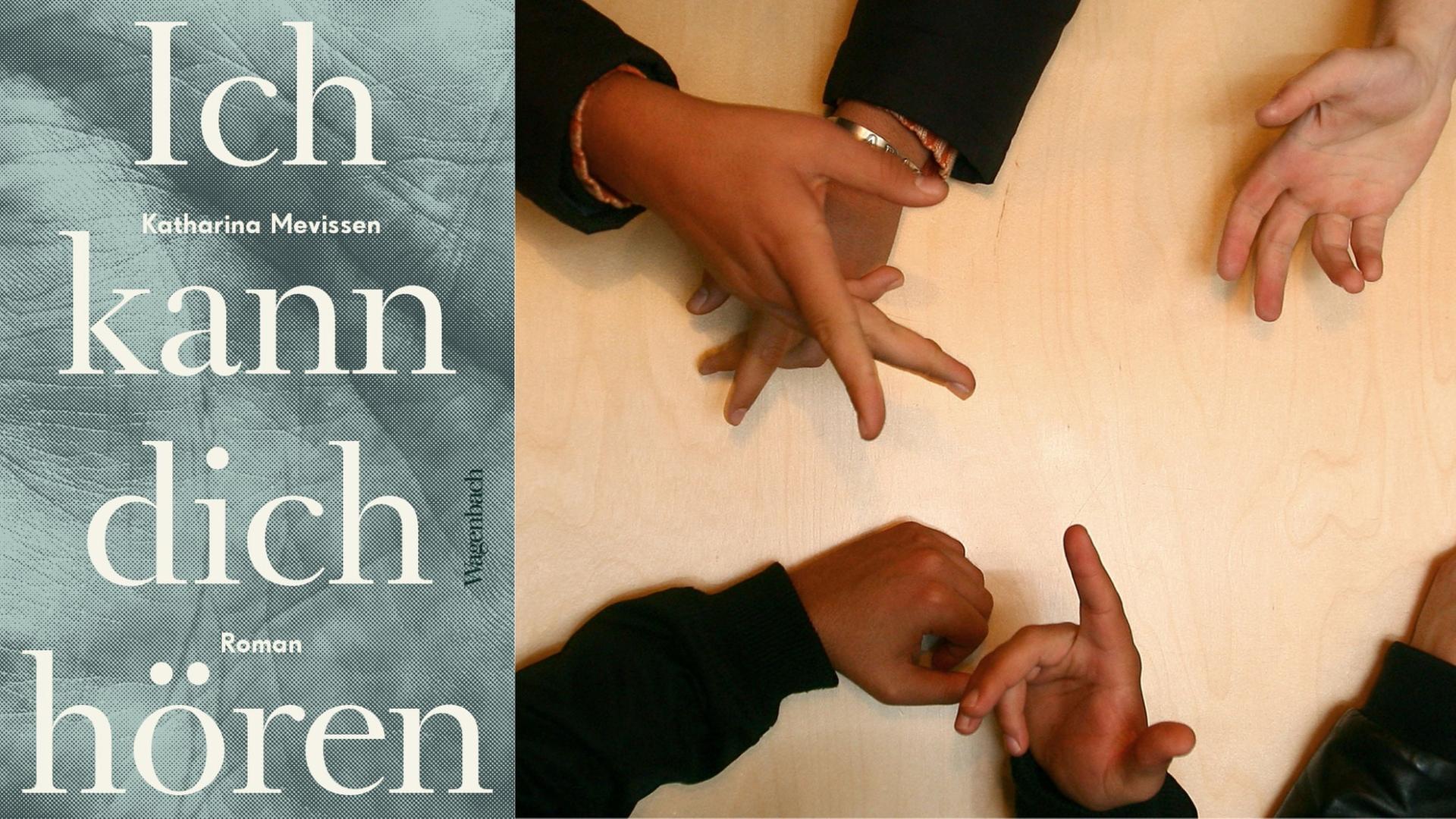

Katharina Mevissen: "Ich kann dich hören" Wagenbach, Berlin, 163 Seiten, 19 Euro.