Als 1999 Jürgen Beckers Roman „Aus der Geschichte der Trennungen“ erschien, war dies nicht nur das vielleicht wichtigste Buch zur deutsch-deutschen Geschichte aus westdeutscher Sicht. Man konnte den Roman auch als eine Poetik-Vorlesung verstehen, die noch heute, dreiundzwanzig Jahre später, Gültigkeit beweist.

Es gibt eine Schlüsselszene, in der Jürgen Beckers literarisches Alter Ego Jörn nach der Wiedervereinigung eine Fotografie vom Grab der Mutter in Erfurt erreicht. Das Foto habe Jörn „das Gedächtnis aus dem Schlaf gerissen“:

„Indem es für alle Zeit wach blieb, versah es jeden Moment meines Lebens mit Herkunft und Hintergrund, hielt es die Zusammenhänge offen, in denen ich mich aufhielt.“

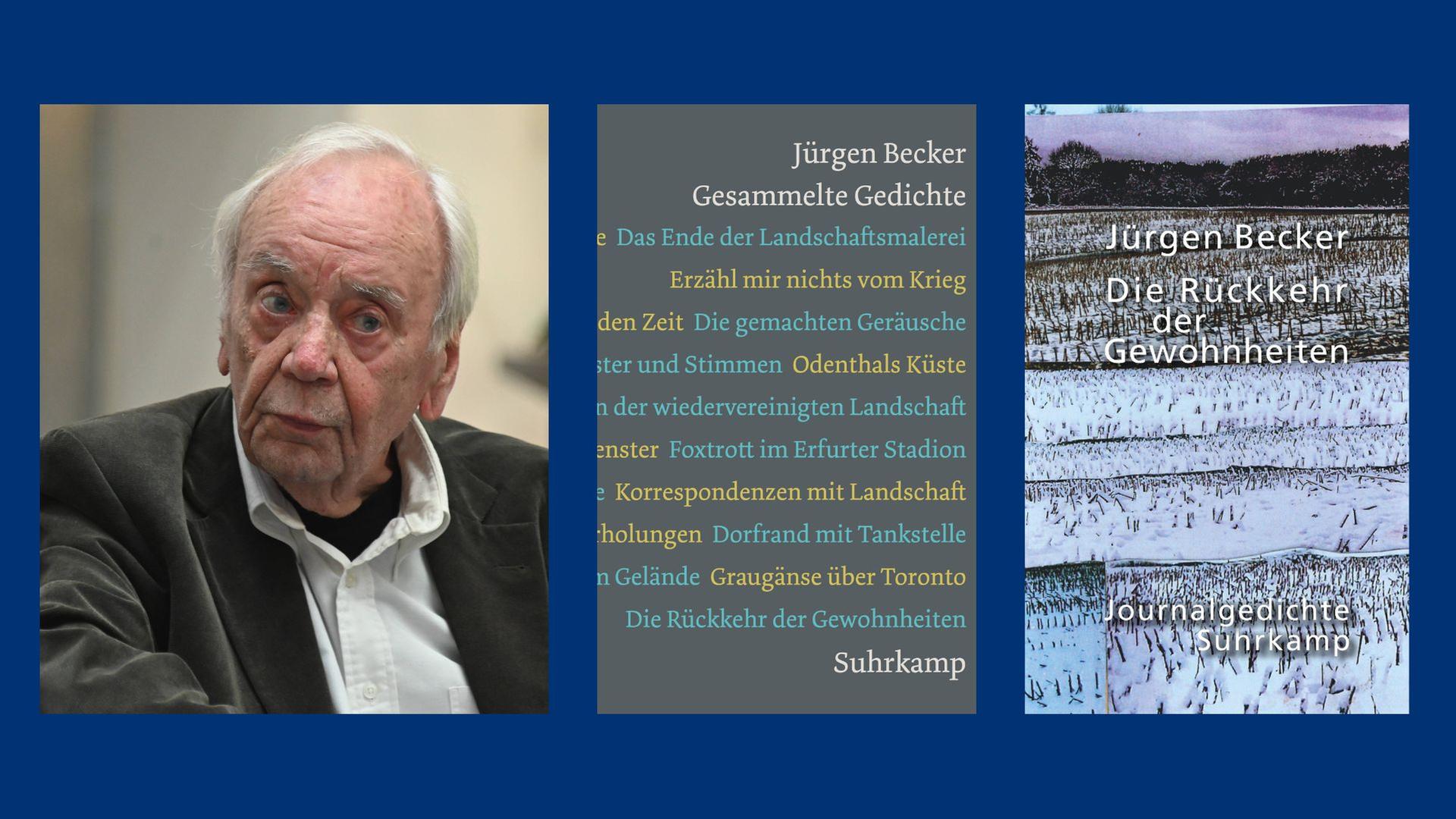

Geschichtsbewusstsein führt für Jürgen Becker nicht in ein abgeschlossenes Weltbild. Es verlangt dem Individuum einen anhaltend aufmerksamen und auch fragilen Zustand ab. Auch für „Die Rückkehr der Gewohnheiten“, die neuen Journalgedichte aus den Jahren 2020 und 2021, ist diese Voraussetzung zentral. Sie erscheinen zu Jürgen Beckers 90. Geburtstag am 10. Juli gleich zweimal: als Bestandteil eines über 1000 Seiten umfassenden Bandes mit den „Gesammelten Gedichten“ seit 1971 und als eigenes Buch.

Die „Gesammelten Gedichte“ dokumentieren Jürgen Beckers beeindruckendes lyrisches Lebenswerk und seine Poetik der Gleichzeitigkeit, die im einzelnen Leben das kollektive wahrnimmt und innere und äußere Räume verbindet. Was dabei entsteht, ist ein vertieftes Gefühl für die Gegenwart. Nicht umsonst nannte Jürgen Becker seine Dankesrede zum Georg-Büchner-Preis 2014 „Vom Mitschreiben der Wirklichkeit“ und bezeichnet sein Werk als eine „Chronik der Augenblicke“.

Das Verfahren der Collage

Vielleicht kann man es sich so vorstellen: Wenn der Augenblick eine Biographie bekommt und sich Erinnerungen und momentane Ereignisse und Anschauungen aufeinander beziehen lassen, ermöglicht dies eher, sich in der Gegenwart zu verorten. Dabei entfaltet sich zunächst fast unbemerkt eine emotionale Wucht. Das gilt insbesondere für die Lektüre von „Die Rückkehr der Gewohnheiten“. Man sollte den Band deswegen unbedingt in der Einzelpublikation lesen. Er beginnt so:

"– fortsetzend das Selbstgespräch, und wie es hervorkommt

aus dem Schatten des früher Gesagten, an der langen Leine

von etwas, das man Kontinuum nennt.

Regenfelder, Februar

fängt an; tagsüber Licht in den Häusern. Ob man

es merkt oder nicht, fast täglich hört eine Epoche auf.

Hausdächer aus den dreißiger Jahren; Straßen mit Biographien,

die wegen Verdacht der Nachprüfung unterliegen; Windböen,

ein paar krachende Ziegel. Der Deutschlandfunk bringt

keine Verkehrsmeldungen mehr.

Stille liegt noch

zwischen Westwall und Maginot-Linie im Februar: Zeilen

für einen Lebenslauf, der hineinreicht ins Blickfeld

zwischen Baukränen und dem Himmel Berlins. Jahrzehnte

schreiben mit in einer Küchentisch-Chronik, in der, ob

mit richtig oder falsch geschriebenem Namen, jeder von uns

vorkommt.“

Gleich zu Beginn ruft Jürgen Becker in den ersten Strophen seine Poetik auf: das Verfahren der Collage, das Szenen aus der Kriegskindheit und Nachkriegsjugend parallel setzt zu Momentaufnahmen und Meldungen des Deutschlandfunk, der in Beckers Werk den Takt immer wieder ähnlich schlägt wie die New York Times in Uwe Johnsons Roman „Jahrestage“. Jürgen Becker erklärte 2015 in einem Gespräch, er habe immer nur an einem langen Journal geschrieben:

Jürgen Becker: „Weil ich sehr abhängig bin von den täglichen Eindrücken, von den Dingen, die gerade passieren, die ich nun nicht tagbuchartig notiere, aber ich weiß, wie jeder Tag mich eigentlich mit den Eindrücken versieht, aus denen vielleicht mal etwas entstehen kann.“

Erinnerungen, Imaginationen, Wahrnehmungen

Auch die Journalgedichte aus „Die Rückkehr der Gewohnheiten“ lassen sich wie ein einziger langer Text lesen, der die Erschütterungen der mitgeschriebenen Zeit immer intensiver spürbar werden lässt. Weiß man um Jürgen Beckers Poetik, stellt sich die Frage, wie sich die letzten Jahre des rasenden Stillstands auf sein Schreiben ausgewirkt haben. Jahre, in denen die Nachrichten aus der Pandemie auf der Stelle traten und in denen gleichzeitig gesellschaftliche Bewegungen vehementer wurden. Was bedeutet der andauernde Ausnahmezustand für einen Autor, der Erinnerungen, Imaginationen, Wahrnehmungen ausgehend von seinen täglichen Eindrücken zusammenfügt, um in dem einen spezifischen Leben die Chronik einer ganzen Gesellschaft anklingen zu lassen? Was bedeutet es, wenn die Varianz dieser Eindrücke sich verringert, die Räume enger werden und die Wiederholungen überdeutlich die Wirklichkeit prägen, so dass sie nicht erst schreibend sichtbar gemacht werden müssen? Jürgen Becker schreibt weiter mit.

„Heute,

am Morgen schon, ist es stiller als sonst, und stiller

als sonst bleibt der ganze Tag. Vielleicht

scheint es nur so; in jedem Fall parken

am Straßenrand alle die Autos, die sonst tagsüber

unterwegs sind. Dafür sieht man Leute gehen, die Tüten,

Papierrollen tragen, und jeder achtet darauf, daß

er dem anderen nicht zu nahe kommt. Am Fenster

alte Leute, die nach den Kindern unten im Vorgarten

schauen, mehr Kinder auch als sonst –"

am Morgen schon, ist es stiller als sonst, und stiller

als sonst bleibt der ganze Tag. Vielleicht

scheint es nur so; in jedem Fall parken

am Straßenrand alle die Autos, die sonst tagsüber

unterwegs sind. Dafür sieht man Leute gehen, die Tüten,

Papierrollen tragen, und jeder achtet darauf, daß

er dem anderen nicht zu nahe kommt. Am Fenster

alte Leute, die nach den Kindern unten im Vorgarten

schauen, mehr Kinder auch als sonst –"

Wenige Zeilen verzeichnen die Hysterie des Moments und scheinen das Absurde der Situation wie hellseherisch schon aus einem Später heraus festzuhalten. Verse wie diese stehen plötzlich im Gedicht:

„Der Vormittag. Ein Chinese taucht auf,

und Passanten wechseln die Straßenseite.“

und Passanten wechseln die Straßenseite.“

Jürgen Becker reagiert also mit dem gewohnten, seine Lyrik kennzeichnenden narrativen Verfahren auf die Situation, indem er die Linearität der Zeit aufhebt: Mit den „Meldungen von der Virusfront“ in den Abendnachrichten sind auch die „Kinderabende“ seiner Generation wieder da, die allabendlichen Nachrichten von der Front.

Die Stille des Pandemie-Morgens

Den Augenblick aufrufen und gleich in Distanz zu ihm gehen, weil er von der vergangenen Szene überlagert wird oder andersrum – das ist diese paradoxe Bewegung, die überhaupt erst ein Gefühl vermittelt für das, was gerade geschieht. Wenn sich das Ich im Gedicht erinnert und bemerkt, wie vieles man nicht mitbekommen habe, „schon gar nicht, wie etwas anfing“, bekommt die Stille des Pandemie-Morgens eine andere Qualität und die toilettenpapierbunkernden Nachbarn deuten eine gesellschaftliche Verschiebung an, die hier schon steht, aber erst viel später verstanden werden wird.

„So oder so, es kommt auf die Art

des Verstehens an, auf Vorgänge im Hintergrund,

die fürs Protokoll nicht vorgesehen sind.“

des Verstehens an, auf Vorgänge im Hintergrund,

die fürs Protokoll nicht vorgesehen sind.“

Man könnte sich einnehmen lassen von der nicht nachlassenden Aufmerksamkeit für das Zeitgeschehen dieser Gedichte, von ihrem dokumentarischen Wert, ihrer analytischen Kraft und Klarheit, mit der da auch steht:

„Bei allem Nahesein, die Zeiten und Orte

sind entfernt und getrennt, die Situationen können nicht

unvergleichbarer sein, imaginär ist jeder Zusammenhang.“

sind entfernt und getrennt, die Situationen können nicht

unvergleichbarer sein, imaginär ist jeder Zusammenhang.“

Sollte man bei Jürgen Becker nicht immer aufmerken, wenn es um Entfernungen und Trennungen geht? Wissen solche Verse von etwas, das ihr Verfasser vielleicht noch gar nicht meinte? – Unmerklich driftet in diesen Gedichten etwas auseinander, was Jürgen Becker bislang immer in eine Gleichzeitigkeit gesetzt hat. Dieses Damals und Heute nämlich, das in einer Biographie immer zugleich vorhanden ist.

Leicht ließe sich sagen, dass hier ein Mann schreibt, der in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag erlebt und um „Gegenden, Städte“ weiß, „die man nicht wiedersehen wird.“ Der beschreibt, wie ein Paar in dem Gedicht „Stiller nie die Ostertage“ das Familienritual des Ostereierfärbens nach den alten Regeln „solo“ durchspielen muss und den Kindern und Enkeln ein „Körbchen vor der Tür“ ankündigt. Einfach wäre es, zu bewundern, wie „Landkarten der Trockenheit“ und „Farbmuster der Waldbrandgefahr“ im Gedicht die gefährdete Zukunft der Enkelkinder markieren, wie hier einer die Vereinsamung reflektiert und immer noch die Konflikte und Phänomene der Gegenwart und ihre Auswirkungen auf die Lebensgeschichten im Blick hat. Was die Erschütterungen der Jahre 2020 und 2021 aber durch „Die Rückkehr der Gewohnheiten“ von Jürgen Becker in eine erschütternde Lektüre verwandelt, ist noch etwas anderes.

Jürgen Becker hat einmal gesagt, für ihn müsse ein Gedicht immer die Verwirrungen und Verstörungen anzeigen, mit denen es umzugehen versucht. Einige Male hat er beispielsweise beschrieben, welche Verstörung seine berühmten ersten drei Prosa-Bücher auslöste. Es war ein Erlebnis in Frankreich. Als junger Mann machte er dort die Erfahrung, dass seine Sprache nicht neutral ist, als man ihm auf einer Reise sagte, er solle jetzt lieber nicht mehr Deutsch sprechen. Das zog auch seinem eigenen, schriftstellerischen Umgang mit Sprache den Boden weg und führte 1964 zu der damals aufsehenerregenden offenen Prosa seines Debüts „Felder“.

Sensibel für das, was sich in Sprache einprägt

Weiß man um dieses Initialmoment seiner Poetik, fällt in den jetzigen Gedichten eine Dissonanz auf, die über die Verstörungen durch die aktuellen Krisen hinaus geht. Sie betrifft Jürgen Beckers Poetik und zwar im Kern. Dabei überliest man die ganz beiläufigen Hinweise zunächst beinah. Es handelt sich dabei um Anspielungen auf die öffentlichen Debatten, bestimmte Straßennamen zu ändern. Straßennamen, die beispielsweise Gouverneure aus der Kolonialzeit ehren. Mehrfach spielt Jürgen Becker in seinen Gedichten auf diesen Zusammenhang an. Deutlich ist sein Unbehagen zu spüren, die Verstörung, obwohl er doch selbst sensibel ist für das, was sich in Sprache einprägt und immer weiter transportiert wird. Trotzdem steht da:

„Immer länger wird die Liste der Straßen / auf deren Namen ein Verdacht fällt.“

Seit 2015 wird in der Öffentlichkeit verhandelt, wer eigentlich mit Pronomen wie „uns“ und „jeder“ gemeint ist. Anerkennung verlangen die Personen und Gruppen, die sich bislang eben nicht in den Chroniken dieser Gesellschaft verzeichnet sahen. Es geht nicht einmal um das Begehren, Eingang zu finden in diese Chroniken, sondern erst einmal nur darum, dass die Verfasser der Chroniken anerkennen, eben nicht „alle“ verzeichnet zu haben. Wie Jürgen Becker es einmal im Gespräch sagte: Sprache entscheidet über Leben und Tod. Anders gesagt: Sprache entscheidet über die Existenz und die Nicht-Existenz in einer Gesellschaft.

„Kommst du zurande?

Ich weiß den nächsten Satz nicht, und schon

steht er geschrieben da.

Kennst du dich aus? Ich weiß, daß es nur Fragen sind, wenn

ich sage, was es ist."

Jürgen Becker: „Ich weiß, dass ständig Sprachwelten dazu kommen, die neu sind und über einen veränderten Zustand der Welt etwas sagen, dass ich ja da eben neue Schwierigkeiten habe, damit zurande zu kommen.“

Es ist faszinierend, wie Jürgen Beckers Journalgedichte tatsächlich diese Wirklichkeit, diese gegenwärtige Auseinandersetzung mitschreiben, ohne sie explizit zum Thema zu machen. Das macht die ungeheure Kraft dieser Texte aus, dass sie scheinbar Oberflächliches verzeichnen, aber damit den Kern eines Lebenswerkes treffen und wie immer im Werk von Jürgen Becker, eben auch grundlegenden Fragen, die, ja, alle betreffen.

„All die Versuche, etwas richtig zu sehen / und zu besprechen, etwas zu machen, das zum Bestandteil unserer Chronik gehört – / gelingt es denn noch, / die Täuschungen zu erkennen, die Fehleinschätzungen der Lage?“

Lutz Seiler hat Jürgen Beckers Schreib-Verfahren in seiner Laudatio zum Büchner-Preis sehr treffend als „nicht abgedichtet für oder gegen eine wie auch immer geartete Nachwelt“ bezeichnet. Sein Verfahren der Collage sorgt dafür, dass in den Fugen zwischen den unterschiedlichen Materialien – den täglichen Eindrücken, die assoziativ auf Erinnerungssplitter prallen und mit Gedanken und Zitaten wechseln –, dass also auch in den Fugen zwischen den äußeren, fremden und den eigenen, inneren Räumen eine immer wieder sich wandelnde Erzählung weiterläuft, die gar nicht gesteuert wird vom Ich, sondern sich verselbständigt und so zu einem Gegenüber werden kann.

Wann ist es richtig, Geschichte umzuschreiben?

Jürgen Becker: „Wenn ich schreibe, gehe ich ja (nicht) von Gewissheiten aus (…), sondern ich versuche eher herauszufinden, was mein Verhältnis zur Wirklichkeit ist. Was in dieser Wirklichkeit mir unverständlich erscheint oder was mich daran irritiert oder in welchem Maße Wirklichkeit mir Erfahrungen aufgibt, die mich zum Sprechen, zum Schreiben bringen. (…) Aber ich glaube, ich könnte nicht schreiben, wenn ich eine ganz bestimmte, eindeutige Position oder Haltung gegenüber der Wirklichkeit hätte, wenn ich Bescheid wüsste.“

Bescheid wissen mag Jürgen Becker vielleicht nicht. Aber mit seinen Erfahrungen stellt er sich doch auch in einen korrigierenden Widerspruch zu dem, was er wahrnimmt.

„Die Lesebücher wurden eingesammelt./ Nach einer Weile bekamen wir sie zurück, / mit fehlenden Seiten, geschwärzten Sätzen.“

Journalsätze wie diese lassen Jürgen Beckers Buch-Titel „Die Rückkehr der Gewohnheiten“ noch einmal anders klingen. Wann ist es richtig, Geschichte und ihre Denkmäler umzuschreiben und wann ersetzt eine Geschichtsklitterung die andere und macht die Biographie der Augenblicke unlesbar? Jürgen Beckers Gedichte vermitteln mit keinem Vers, in dieser Hinsicht Bescheid zu wissen. Sie legen aber nahe, dass, wer als Kind nationalsozialistischer Ideologie ausgesetzt war und dann vor der kommunistischen fliehen musste, skeptisch wird, wenn eine Rhetorik anderen nahezulegen scheint, „sich einzureihen“, Position zu beziehen und eben auch behauptet, Bescheid zu wissen.

„Wie hätte ich selber in diesem Früher ... man muß

sich schon fragen und nicht so tun, als sei

im Nachhinein alles im Lot. Im Nachhinein: die Chronik

der Ungewißheit und des Erschreckens, ein imaginärer Text,

in dem so viele Stimmen mitgeschrieben haben, fremde

und allzu vertraute, ein Ensemble der Widersprüche,

Täuschungen und Möglichkeiten ... Zu Lebzeiten

kein Ende in Sicht, in Sicht wie der Horizont, den

wir nie erreichen –

erreichbar der Tisch

und was darauf liegt. Eine Fläche, die was nun

bedeuten kann, wenn der Tisch leer steht, wenn er

zu sagen scheint: jetzt ist es soweit, jetzt fang nochmal

von vorne an. Ebenso möglich: Schluß jetzt, alles vorbei,

hau ab.“

sich schon fragen und nicht so tun, als sei

im Nachhinein alles im Lot. Im Nachhinein: die Chronik

der Ungewißheit und des Erschreckens, ein imaginärer Text,

in dem so viele Stimmen mitgeschrieben haben, fremde

und allzu vertraute, ein Ensemble der Widersprüche,

Täuschungen und Möglichkeiten ... Zu Lebzeiten

kein Ende in Sicht, in Sicht wie der Horizont, den

wir nie erreichen –

erreichbar der Tisch

und was darauf liegt. Eine Fläche, die was nun

bedeuten kann, wenn der Tisch leer steht, wenn er

zu sagen scheint: jetzt ist es soweit, jetzt fang nochmal

von vorne an. Ebenso möglich: Schluß jetzt, alles vorbei,

hau ab.“

Mitschriften der Wirklichkeit

Das Durcheinander auf dem Küchentisch ist vertrauter als „die Situation, die ein gnadenloses Wischundweg“ hinterlässt, heißt es in diesem Gedicht. Und diese Vertrautheit ist das Geländer „bei schlingerndem Kurs“.

„Immer weniger, was ich erklären kann“, schreibt Jürgen Becker, der, so vermitteln es seine Texte, immer schwer trug an der „Geschichte der Versäumnisse“. „Die Rückkehr der Gewohnheiten“ vermittelt auch einen Eindruck davon, was es bedeutet, wenn man nicht weiß, wie die Nachkommen reagieren auf die eigenen Mitschriften der Wirklichkeit, ob sie ihrerseits ihre Zusammenhänge offen halten und versuchen zu verstehen, von welchen Orten und Erfahrungen sie sich herschreiben.

„Warum stellst du dich quer und gehst wieder

wortlos aus dem Zimmer ... es gab doch

ein Verstehen ohne Türeschlagen, früher, als

ich noch nicht schwerhörig war.“

„Die Rückkehr der Gewohnheiten“ ist ein Buch nicht der Versäumnisse, sondern der Wehmut. Wäre Jürgen Becker nicht so ein vorsichtiger Dichter, hätte er sich nicht schon in seinen Werken so oft traumatischen Erfahrungen angenähert, wären in seinen Journalgedichten vielleicht auch Entsetzen und Fassungslosigkeit zu lesen. Stattdessen liest er die Corona-Maßnahmen auf seine Weise und schreibt:

„Die Abstände werden größer, so, wie es vorgesehen ist, wenn wir einen Raum betreten.“

Betritt man einen neuen Raum, kann es notwendig sein, Distanz zu wahren, um zu überleben. So lässt sich dieser Vers lesen. Aber auch als ein Wegdriften, eine Entfremdung und damit als eine Form zu trauern. Denn da ist noch etwas: Gewidmet hat Jürgen Becker sein Buch der Künstlerin Rango Bohne, mit der er lebte und deren Bilder und Collagen Jürgen Beckers Leser aus Bänden wie zuletzt „Scheunen im Gelände“ kennen. Auch der Umschlag des jetzigen Bandes zeigt eine Arbeit von Rango Bohne, die im September 2021 gestorben ist. Auf der ersten Seite von Jürgen Beckers Gedichtband steht: „für die Erinnerung an Rango Bohne“. Zwei Präpositionen, die eine Richtung anzeigen, keine abgeschlossene Geschichte. Mögen die Nachkommen Jürgen Beckers Gedichte in diesem Sinne weiterlesen und sein Selbstgespräch fortsetzen, das auch ihres sein könnte, wenn im „Hier und Heute“ unverhofft das „Früher“ widerklingt.

„unverhoffter Glücksmoment

in Gang setzen was nicht geht

das Nachlassen vor dem Aufhören“

in Gang setzen was nicht geht

das Nachlassen vor dem Aufhören“

Jürgen Becker: "Die Rückkehr der Gewohnheiten. Journalgedichte"

Suhrkamp Verlag, Berlin. 76 Seiten, 20 Euro.

Jürgen Becker: "Gesammelte Gedichte. 1971-2022"

Mit Collagen von Rango Bohne und Fotos von Boris Becker.

Herausgegeben von Marion Poschmann.

Suhrkamp Verlag, Berlin. 1120 Seiten, 78 Euro.

Suhrkamp Verlag, Berlin. 76 Seiten, 20 Euro.

Jürgen Becker: "Gesammelte Gedichte. 1971-2022"

Mit Collagen von Rango Bohne und Fotos von Boris Becker.

Herausgegeben von Marion Poschmann.

Suhrkamp Verlag, Berlin. 1120 Seiten, 78 Euro.