"Sie hören: Die ganze Maschine summt und brummt. Das sind Pumpen, das sind Kühlsysteme."

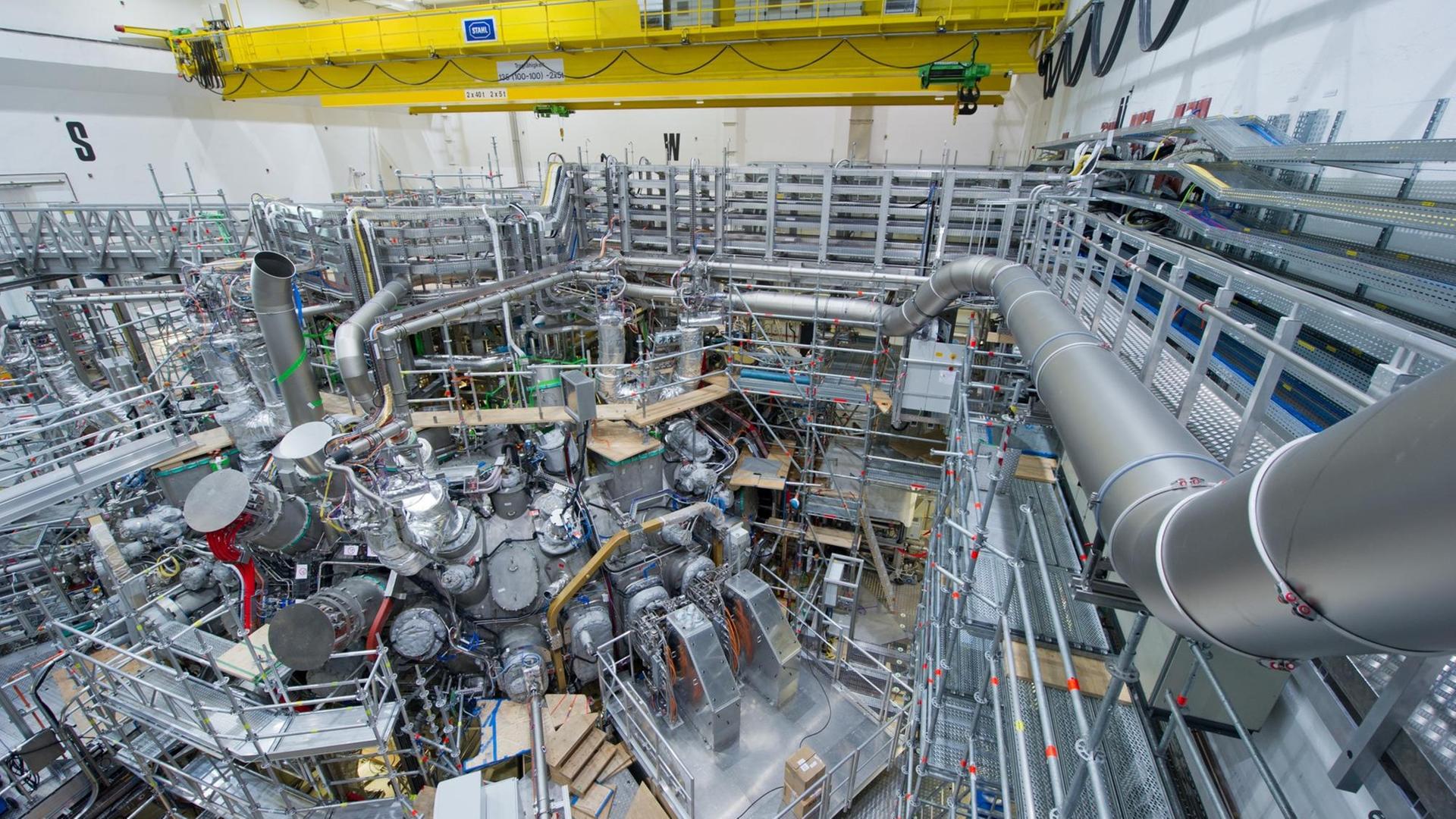

Thomas Klinger ist ein Mann mit Geduld. Seit über zehn Jahren leitet er am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald das Wendelstein-Experiment, hat den Aufbau der haushohen Apparatur koordiniert und beaufsichtigt. Jetzt endlich, nach vielen Jahren, ist es endlich soweit.

"Die Maschine ist abgepumpt, die Magnete sind kalt. Die befinden sich auf minus 270 Grad Celsius. Das einzige, was wir noch tun müssen, ist das Plasma zu erzeugen."

Nun steht Klinger im Wendelstein-Kontrollraum, in dem sich Mitarbeiter drängen, Medienvertreter und Forscherprominenz.

"So, alles ist beisammen. Everthying is together."

Unten in der Halle sind die Magnete kalt, das große, reifenförmige Vakuumgefäß ist luftleer gepumpt, der weltstärkste Mikrowellenofen steht parat. Klinger startet den Countdown.

"Gut, also, alle bereit hier im Kontrollbereich? Daumen hoch! Dann fangen wir an."

In der Halle dringen die Mikrowellen ins Vakuumgefäß, in das die Forscher ein wenig Heliumgas eingelassen haben.

Sie zählen den Countdown mit. Einen Atemzug lang herrscht Ungewissheit. Dann Jubel: Über einen der Bildschirme huscht ein kurzes Flackern. Der große Moment im Video:

Das Heliumgas ist zu einem Plasma geworden, einem eine Million Grad heißen, elektrisch geladenen Höllenfeuer - und die Magnete haben es erfolgreich im Zaum gehalten, wenn auch nur für einen Sekundenbruchteil. Für die Wendelstein-Macher ein Durchbruch. Das Experiment dient der Fusionsforschung - der kontrollierten Erschließung jener Energiequelle, aus der sich auch die Sonne in ihrem Inneren speist. Klinger:

"Ein Fusionskraftwerk ist eine Anlage, die Wasserstoff verschmilzt und daraus Helium generiert. Dabei wird Energie frei, und zwar sehr viel Energie. Das ist ein weiter Weg, der zu gehen ist. Und Wendelstein 7-X ist ein wichtiger Baustein in diesen weltweiten Anstrengungen."

Kein Kraftwerk, aber der Weg dahin

Zwar wird Wendelstein kein Fusionsfeuer entfachen. Dazu ist er trotz seines Durchmessers von 16 Metern zu klein. Das Ziel ist ein anderes: In einigen Jahren soll der Versuchsaufbau in der Lage sein, ein Wasserstoffgas eine halbe Stunde lang in der Schwebe zu halten - und zwar bei einer Temperatur von 100 Millionen Grad. Damit wäre gezeigt, dass ein bestimmter Reaktortyp im Prinzip als Kraftwerk geeignet wäre - der Stellarator, sagt Sibylle Günter, wissenschaftliche Direktorin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik:

"Die Aufgabe von Wendelstein ist zu zeigen, dass das Stellarator-Prinzip tatsächlich Kraftwerkspotenzial hat für ein späteres Fusionskraftwerk."

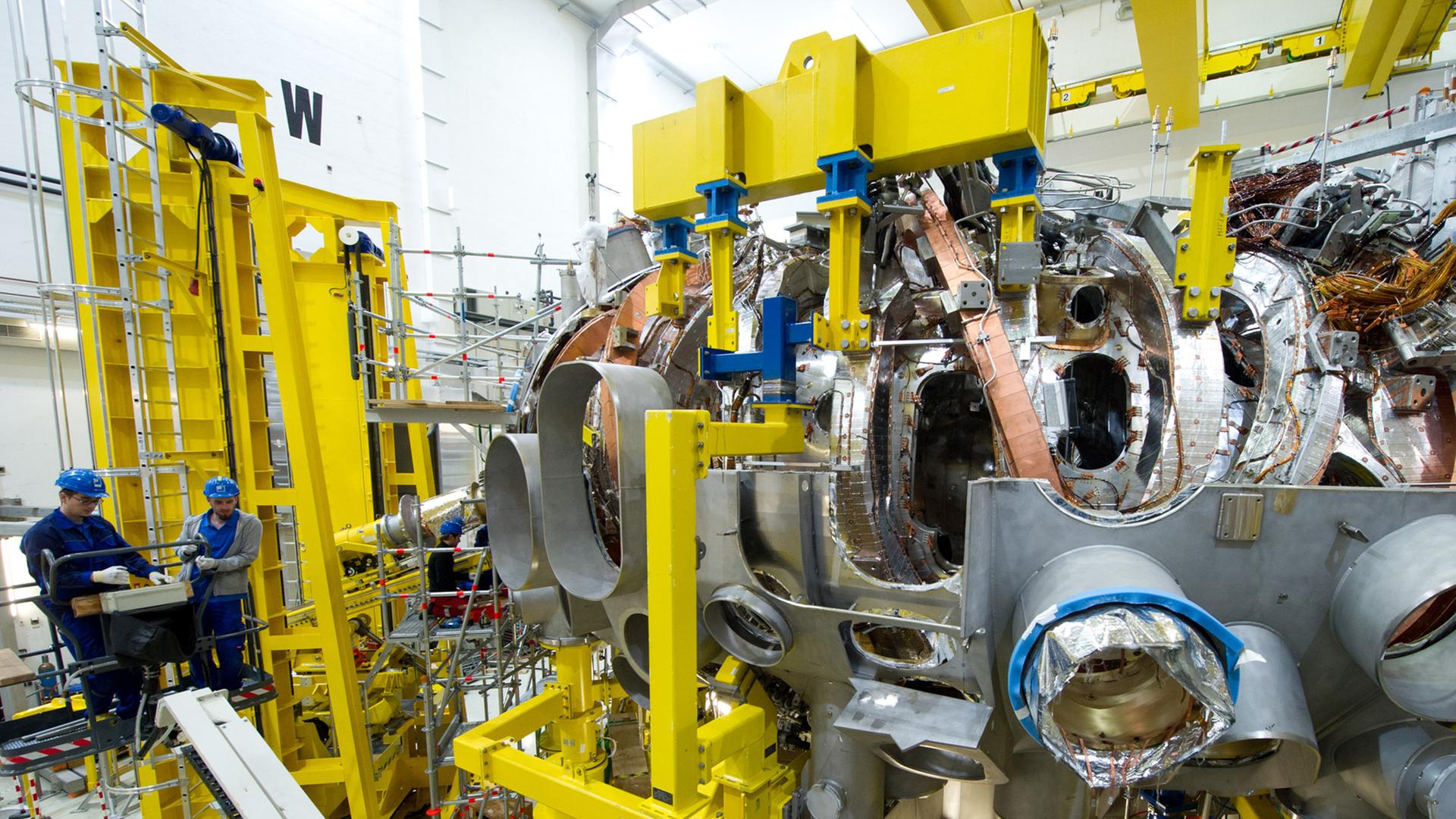

Das besondere Kennzeichen von Stellaratoren wie Wendelstein sind die wuchtigen Magnetspulen, die das reifenartige Vakuumgefäß umschließen. Ihre Form ist eigenartig - stark deformiert, fast wie verbeult. Sie sollen verhindern, dass das heiße Plasma ausbüchst - was die Voraussetzung dafür wäre, in einem späteren Reaktor Wasserstoffkerne zu Helium zu verschmelzen. Die Hoffnung: Wendelstein soll einen besonders guten Magnetkäfig bieten - besser und effektiver als bei einem konkurrierenden Reaktortyp, dem Tokamak. Dessen Spulen sind zwar einfacher geformt und leichter zu bauen. Dafür aber dürfte ein Stellarator leichter zu steuern und zu betreiben sein. Nur: Welcher Weg der aussichtsreichere ist, lässt sich noch nicht sagen, meint Thomas Klinger.

"Insofern ist das wie bei zwei Gewichten auf einer Waagschale: Das ist gerade so ausgeglichen, Vorteile und Nachteile auf beiden Seiten. Das heißt, es lohnt, beide Konzepte parallel zu verfolgen."

Eines jedenfalls ist beiden Konzepten gleich: Es gab Pannen und Verzögerungen. Mit 15 Milliarden Euro wird ITER deutlich teurer als erwartet und Jahre später starten als geplant, also erst im nächsten Jahrzehnt. Auch bei Wendelstein gab es Verzögerungen: 1996 war er genehmigt worden, zu einem Preis von 180 Millionen Euro. Doch die Fertigung der Magnetspulen war deutlich komplexer als erwartet. Die Kosten kletterten auf insgesamt eine Milliarde. Und Wendelstein startete nicht 2005 wie ursprünglich geplant, sondern erst jetzt. Klinger:

"Wir werden erst mal bescheiden beginnen mit einigen Sekunden und werden das dann ausbauen auf einige zehn Sekunden. Unser großes Ziel ist, das bis zu einer halben Stunde zu machen, was es bisher auf der Welt noch gar nicht gab. Der Weltstandard sind einige zehn Sekunden."

Doch auch wenn die Experimente glücken und auch ITER in Frankreich ein Erfolg wird - die Technik zur Marktreife weiterzuentwickeln, dürfte mindestens bis 2050 dauern, wahrscheinlich länger. Zwar hätte ein Fusionskraftwerk manche Vorteile: Es erzeugt kein CO2, und Wasserstoff ist als Brennstoff fast unbegrenzt vorhanden. Nur: Käme die Technik nicht zu spät? Schließlich will Deutschland bis 2050 einen Großteil seiner Energieversorgung auf die Erneuerbaren umgestellt haben. Sibylle Günter sieht da keinen Widerspruch:

"Wir denken da global. Wir denken, dass die Fusionsenergie in einem Mix mit erneuerbaren Energien eine wesentliche Rolle haben wird - nämlich die, die Grundlast zur Verfügung zu stellen und vor allem große Industriebetriebe und große Städte mit Energie zu versorgen."

Insbesondere könnten Fusionskraftwerke dann einspringen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Nur: Ob's tatsächlich mal was wird mit der Fusion, wird man wohl erst in 10 bis 15 Jahren wissen. Erst dann nämlich dürften Wendelstein und ITER solide Ergebnisse geliefert haben.