"Wenn es um die Aufarbeitung geht, die Kirchen heute leisten sollten, was ihre eigene Missionsgeschichte in der Kolonialzeit betrifft, dann würde ich sagen: Es gilt, auf die Konflikte und auf die Verletzungen zu blicken, auf die Ausgrenzungen und auf die oft auch rassistischen Grenzen, die Mission errichtet hat."

Meint Richard Hölzl, Historiker an der Universität Göttingen. Die Aufarbeitung der Missionsarbeit sei ebenso überfällig wie die Aufarbeitung der politischen und wirtschaftlichen Seite von Kolonialisierung, meint auch Professorin Manuela Boatca, Soziologin an der Universität Freiburg.

"Das Selbstverständnis der Christen war, dass sie die richtige Religion haben und dass religiöse Konflikte darauf beruhen, dass man sich mit Leuten, die die falsche Religion haben, bekämpft oder diese bekämpft."

"Menschen ohne Religion"

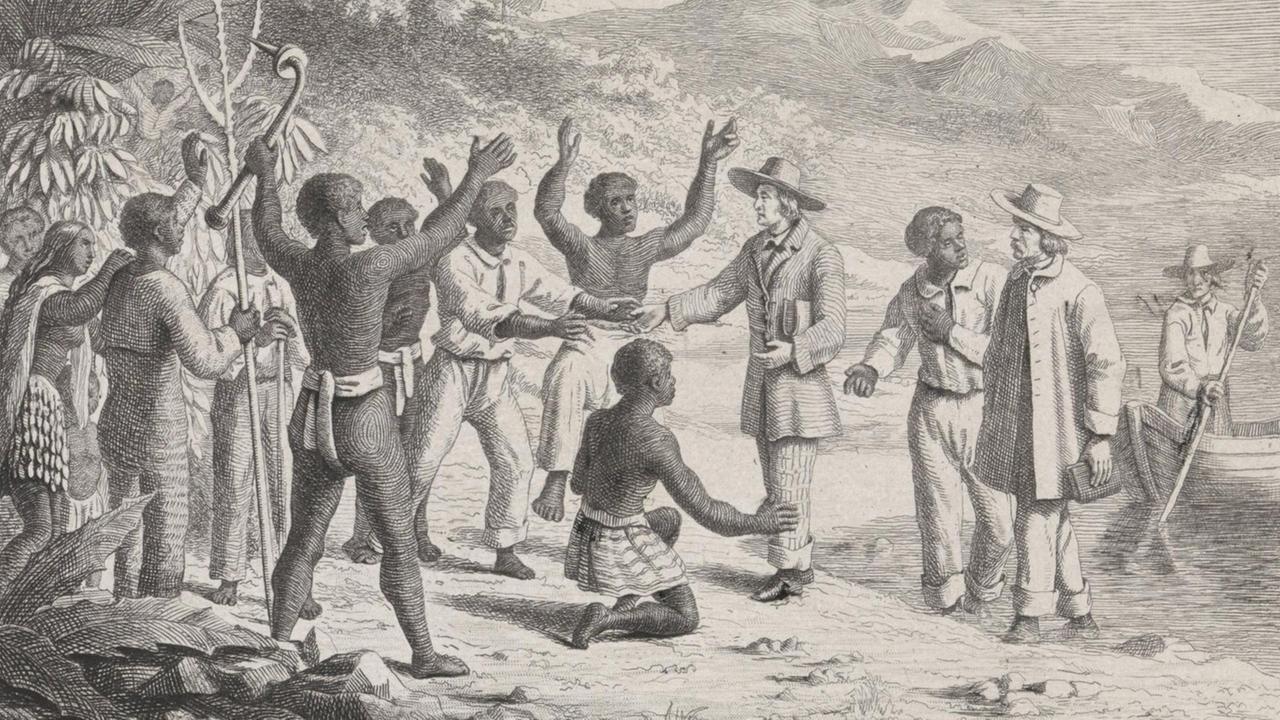

Diese Überlegenheitsdoktrin prägte die Sichtweise auf Menschen außerhalb Europas und rechtfertigte letztendlich sogar Ausbeutung und Sklaverei:

"Das sind die 'Menschen ohne Religion'. Dieses Muster wurde ja zusätzlich verkompliziert, als mit dem europäischen Handel mit versklavten Menschen auch 'Menschen ganz ohne Seele' erfunden wurden. Das heißt, diese Dehumanisierung, dieses Absprechen von Menschlichkeit war Teil dieser Einteilung: Menschen mit richtiger Religion in Europa, Menschen ohne Religion in den Kolonien und Menschen ohne Seele, die dann auch ausgebeutet beziehungsweise zu Tode geschuftet werden könnten."

Doch Mission war nicht gleich Mission, zumindest die Inhalte, die vermittelt werden sollten, änderten sich im Laufe der Jahrhunderte, gibt Richard Hölzl zu bedenken:

"Während sie in der Zeit der Frühen Neuzeit, also nach Kolumbus, das Jenseitige stärker im Blick hatten, also auf die Erlösung der 'Heiden' für ein Leben auf dem Tod konzentrierten, haben sie dann im 19. und 20. Jahrhundert ein Bild von zivilisatorischer Entwicklung vor dem Auge. Das heißt, sie glauben daran, dass es einen linearen Entwicklungsprozess gibt, und dass es eine christliche Entwicklung ist, und das wollen sie in der Welt verbreiten."

Mission auf Augenhöhe

Dass Mission ursprünglich nicht hierarchisch gedacht war, sondern im Gegenteil als Einladung an alle Menschen, unabhängig von Stand, Herkunft und bisherigem Glauben sich einer neuen Gemeinschaft anzuschließen, daran erinnert Thomas Söding, katholischer Theologe an der Ruhr Uni Bochum:

"Jetzt ist der christliche Glaube derjenige, dass dieser eine Gott in Jesus ein menschliches Gesicht gezeigt hat, also unendlich nahegekommen ist, und zwar jetzt nicht, um die Menschen zu diskreditieren, sondern um sie zu retten. Das ist eine revolutionäre Botschaft, die bis heute faszinieren und irritieren kann. Und genau diese Faszination und Irritation, die wird transparent gemacht in der urchristlichen Mission und hat bei vielen, vielen, vielen Widerständen doch eben halt auch bei immer mehr Menschen zu der Überzeugung geführt: Das wäre doch wunderbar, wenn diese Botschaft wahr sein könnte."

Wenn diese Botschaft von Gottes- und Nächstenliebe nicht so attraktiv gewesen wäre, dann wäre aus der urchristlichen Bewegung nie eine Weltreligion geworden. Doch nicht nur mit Worten erregten die Urchristen Aufsehen:

"Zum Christentum gehört auch ein bestimmter Lebensstil. Dieser Lebensstil kann ja auch von Menschen beobachtet werden, die nicht zum christlichen Glauben, zu christlichen Gemeinschaft selber gehören. Und wenn die dann fragen: Warum lebt ihr so, wie ihr lebt? Dann kann man auf diese Fragen antworten - und dann haben wir eine geradezu idealtypische missionarische Situation."

Wenn Überzeugung zur Versuchung wird

Doch auch Thomas Söding gibt zu, dass sich dieser auf Freiwilligkeit und Überzeugungskraft beruhende Ansatz in dem Augenblick in sein Gegenteil verkehrte, als das Christentum zur Staatsreligion wurde, in nach-konstantinischer Zeit.

"Wenn man jetzt auf einmal an den Schalthebeln der Macht sitzt und genau weiß in Anführungszeichen, 'wie alle Menschen leben müssten, wenn sie gut leben', dann kann diese Überzeugung zur Versuchung werden. Und das andere ist dieses Wahrheitsbewusstsein, das wunderbar ist, wenn jemand sozusagen interessiert am Nächsten, wirklich Auskunft geben kann über das, was heilig ist. Aber wenn es dann umkippt und man den Eindruck hat, also das, was ich jetzt zu sagen habe, wovon ich überzeugt bin, das ist so gut, dass kann ein anderer Mensch doch gar nicht schlecht finden, dann ist die Schwelle zu einer gewaltförmigen Mission schnell übertreten."

Die Kolonialmacht geht, die Kolonialität bleibt

Die Missionsarbeit gerade in den afrikanischen Kolonien hat nicht nur das Leben dort verändert, sie hat auch unser Bild von einem ganzen Kontinent bis heute geprägt. Es ist das Bild von schwachen, oft kranken Menschen, die unserer Hilfe und unseres Mitleids dringend bedürfen und von denen dafür Dankbarkeit zu erwarten ist. Und, so Richard Hölzl:

"Man hat die Gesellschaften außerhalb Europas als primitiv dargestellt, als unzivilisiert, als unmoralisch, das heißt, dass sie in Beziehungen lebten, die nicht den europäischen moralischen Standards genügten, dass sie Gewalt als Herrschaftsmittel akzeptierten und dass sie von Europäern davon abgebracht werden mussten. Da hat Missionierung eine ganz starke Rolle in der Legitimierung von kolonialer Herrschaft gespielt."

Auch wenn es keine Kolonialstaaten mehr gibt, das Erbe wiegt schwer. "Kolonialität" ist das Stichwort, dass die Freiburger Soziologin Manuela Boatca für die heutige Situation verwendet:

"Das ist ein Ansatz aus Lateinamerika, der darauf beruht, zu unterscheiden, dass Kolonialismus in erster Linie eine administrative Form von Regieren ist, die auch mit der Unabhängigkeit einer Kolonie enden kann. Aber als Erbe dieser Formen von Regierung, dieser Form von Besatzung und Ausbeutung einer Kolonie weitere Hierarchien folgen, die mit der Unabhängigkeit nicht zu Ende sind."

Zurück zum Bekenntnis

"Mission hat natürlich einen Wandel durchlebt. Und man pocht darauf, dass nun afrikanische Akteure am Zug seien, in den Ländern das religiöse Leben und das Leben der Gemeinden, die soziale Entwicklung selbst zu bestimmen."

Sagt Richard Hölzl. In der selbstkritischen Aufarbeitung der Missionsgeschichte läge auch für uns die Chance, wegzukommen von der Mär der europäischen Überlegenheit. Eine stärkere Partizipation von Menschen aus anderen Kontinenten in den Kirchen und die Wertschätzung dessen, was sie an Erfahrungen und neuen Sichtweisen in das religiöse Leben einbringen können, wären dafür dringend notwendig. Um vielleicht sogar wieder zurückzukommen auf das, was Mission ursprünglich sein sollte: Ein Bekenntnis. Thomas Söding:

"Aus der Tatsache, dass der Begriff der Mission durch den Imperialismus diskreditiert worden ist, darf man nicht die Schlussfolgerung ziehen, man dürfe von der eigenen Glaubensüberzeugung nicht öffentlich auch Rechenschaft ablegen."

Die Vorlesungsreihe der Goethe Universität Frankfurt läuft noch bis zum 9. Februar 2021, mehr Informationen gibt es im dortigen Veranstaltungskalender unter dem Stichwort "Ringvorlesung Erblast Mission".