2015 auf dem UN-Klimagipfel verpflichteten sich fast alle Staaten im sogenannten Pariser Abkommen, die Weltwirtschaft klimafreundlicher zu gestalten. Die Länder setzten sich zudem das Ziel die globale Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Doch was kann man selbst für mehr Klimaschutz tun - zum Beispiel bei der Heizung?

Mehr zum Thema "Chancen für mehr Klimaschutz":

- Nahrungsmittelproduktion - Was muss sich ändern?

- Verkehrswende - Wie kann sie umgesetzt werden?

- Erneuerbare Energien - Wieviel Ausbau ist möglich?

- Bauwirtschaft - Wie kann die Zementindustrie CO2 einsparen?

- Unternehmen - Wie kann die Industrie ihren CO2-Ausstoß reduzieren?

Große Energieverbraucher: Heizung und Warmwasser

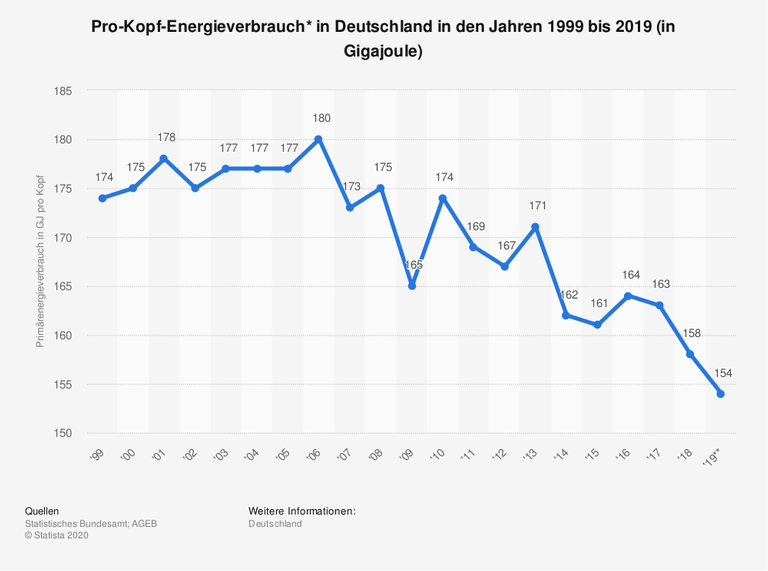

Immer mehr Strom kommt aus erneuerbaren Quellen, doch bei der Heizung sieht es noch anders aus: Die meisten Häuser werden mit Gas geheizt, auch Öl hat noch einen großen Marktanteil. Heizung und Warmwasser-Bereitung sind im privaten Haushalt die größten Energieverbraucher – und das belastet das Klima, sagt Alexander Steinfeldt von der Beratungsgesellschaft CO2 online.

"Heizung und Warmwasser machen ein Drittel des CO2-Fußabdrucks im Haushalt aus und das ist schon ein großer Bestandteil. Und da lohnt es sich schon auch aus Klimaschutzgründen drüber nachzudenken, dort zu wechseln. Dann ist weder Öl noch Gas die richtige Alternative, sondern: Da müssen die Erneuerbaren her."

Heizung der Zukunft

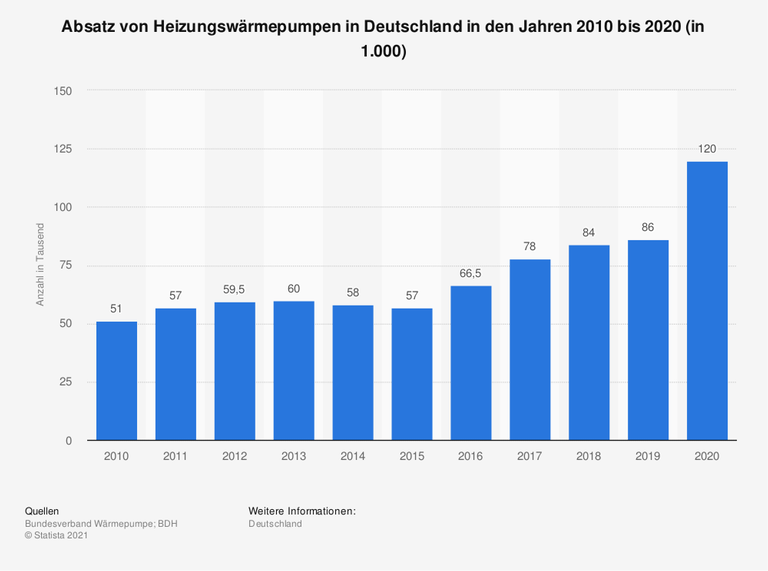

Die Heizung der Zukunft läuft vor allem mit Hilfe von Wärmepumpen. Die beziehen mit Hilfe von Strom die Heizenergie aus dem Boden oder aus der Luft und sind deutlich effizienter als herkömmliche Stromheizungen. Allerdings sind sie relativ teuer.

Voraussetzung für ihren Einsatz ist ein gut gedämmtes Haus. Rein wirtschaftlich gesehen rechnen sich die nötigen Investitionen für private Hausbesitzer nur selten. Zuschüsse und vergünstigte Kredite staatlicher Stellen verändern jedoch die Rechnung.

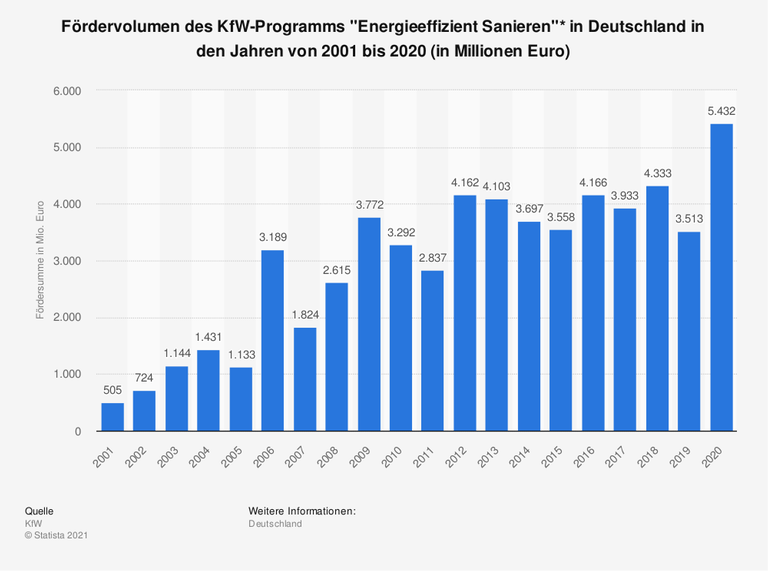

Raymond Krieger, Energieberater bei der Verbraucherzentrale Bremen: "Da muss man berücksichtigen, dass die Förderung im Moment ja enorm ist. Also: Wenn ich eine Ölheizung gegen eine Wärmepumpe austausche, bekomme ich 45 Prozent an Zuschuss und wenn ich mir vorher eine Energieberatung dazu hole, bekomme ich noch mal fünf Prozent dazu, das heißt: Die Hälfte der Kosten als Zuschuss. Das kann ja schon ein Anreiz sein." Die erhöhte Förderung sorgt gerade für einen Boom bei der energetischen Sanierung von Altbauten.

Nicht jede Sanierung ist zukunftsfähig

Geld ist also da, doch nicht jede Sanierung macht das Haus fit für eine klimaneutrale Zukunft, bemängelt Jürgen Schnieders, Geschäftsführer des Passivhaus-Instituts in Darmstadt.

"Allerdings ist das große Problem, dass die Sanierungen, die gefördert werden, nicht alle zukunftsfähig sind. Also auch schwächere Standards in der Sanierung bekommen eine schon recht gute Förderung, was dazu führt, dass diese Gebäude zwar energetisch verbessert werden, aber auf einer mittleren Qualität stehen bleiben und dann aber die nächsten Jahrzehnte nicht mehr angefasst werden und damit auch in ein klimaneutrales Energiesystem gar nicht reinpassen."

Klimaziele bei der Heizenergie

Rund zwei Prozent des Bestandes muss jedes Jahr saniert werden, damit Deutschland die Klimaziele bei der Heizenergie erreicht. Seit vielen Jahren verharrt sie bei etwa der Hälfte dieses Wertes. Der Staat wird noch viel Geld in die Hand nehmen müssen, um dies zu ändern.

(Quellen: dpa, Statista)