Das Existenzminimum ist ein Grundrecht. Ein Grundrecht, dass der Gesetzgeber sicherzustellen hat. Und das sind - in der Folge - wir. Es ist kein Almosen und kein mehrheitlich missbrauchtes Recht. Und das Bürgergeld, das kommt und künftig für dieses Recht steht, geht von diesen Prämissen aus und dazu von einem gewandelten Menschenbild: Die Qualifizierung von Menschen steht an erster Stelle und nicht mehr die schnelle Vermittlung in Jobs, in irgendwelche Jobs.

Diese neue Aufgabe steht den Beschäftigten in den Jobcentern bevor. Sind sie dafür ausgebildet, gibt es dafür genügend Personal? Viele sagen, wir brauchen sehr viel mehr Zeit und mehr Geld. 502 Euro statt 449 Euro - ist dieses Mehr von 53 Euro angemessen? Wie sozial ist die größte Sozialreform seit zwei Jahrzehnten?

Mit der Einführung des Bürgergeldes ist Weiterbildung und wertschätzendes berufliches Weiterkommen keine Frage des Glücks mehr, sondern wird zum sozialpolitischen Standard. Und auch an anderer Front besteht Handlungsbedarf: Die Wirklichkeit, das sind Serviceleistungen, die entstanden sind und die viele Menschen im Land als selbstverständlich hinnehmen, die aber auf Ausbeutung basieren. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi spricht von „systematischer Prekarisierung“, von bewussten politischen Entscheidungen für Geschäftsmodelle, die darauf basierten, billige Arbeitskräfte anzustellen und schnell wieder loszuwerden. Prekarisierung mache sich auch in der sogenannten Mittelschicht bemerkbar.

Verborgene Kosten der Privatisierung

Auf diese aktuelle Kritik gibt es noch keine aktuelle Antwort. Auch nicht für die Menschen, die als Arbeitnehmer im Gesundheitswesen und in der Altenpflege beispielsweise ebenso systemrelevant wie unterbezahlt sind. Diese Beschäftigten, auf die es ankommt, wenn es ernst ist, sind selbst die Wichtigsten und verdienen am wenigsten. Helden nur vom Titel her, wenn dieser Titel nichts kostet. Diese Menschen, die sich oftmals auch in der Gastronomie und im Handwerk selbst ausbeuten, müssen anhaltend gesehen und geachtet werden, auch monetär. Ihre Leistung lohnt sich nicht für sie. Und - Unternehmen sind inzwischen fragmentiert. Nur noch gut die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland arbeitet tarifgebunden. Sozial- und arbeitsrechtliche Standards greifen nicht. Für die Gesundheitsbranche bedeutet dies: Die verborgenen Kosten der Privatisierung dieser Unternehmen werden sichtbar - Patienten sind unterversorgt, Mitarbeitende überlastet.

Die eine Folge, die skizziert wird, lautet: Es wird noch weniger Menschen als ohnehin durch den demographischen Wandel für notwendige Leistungen geben. Weniger Ärzte und Ärztinnen, Pflegerinnen und Pfleger, weniger Putzkräfte, Laborassistenten, Zahntechniker. Weniger Personal auch im Handwerk. Wie kann damit die gleiche Leistung erbracht werden? Die andere Folge lautet: Teilzeit, Ausgleich zwischen Leben und Arbeit, eine geringere Lebensarbeitszeit - diese wahrgenommenen Rechte werden anhaltend genutzt und sie werden dazu führen, dass die Erwerbstätigkeit in der Gesellschaft geringer wird.

Existenzminimum ist ein Grundrecht

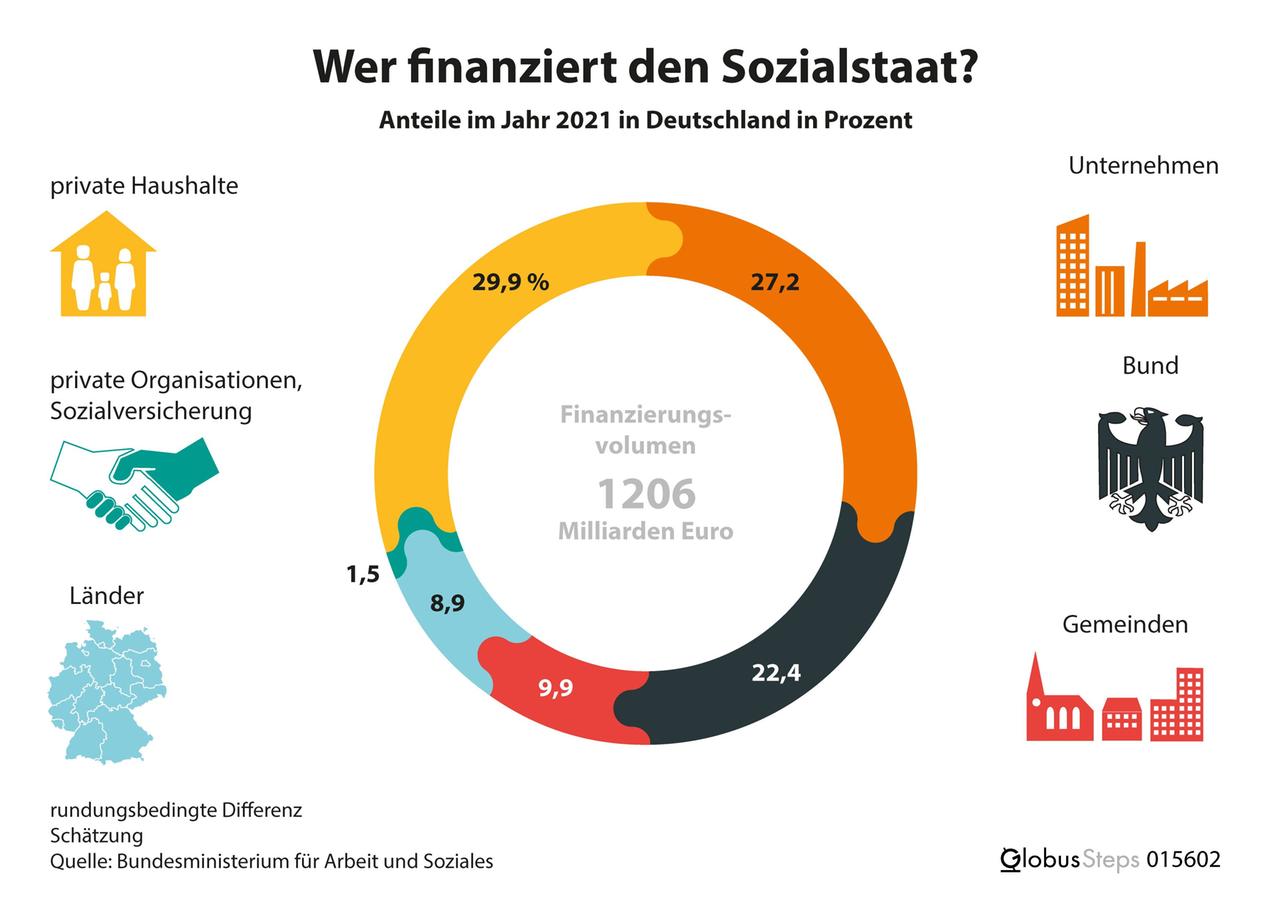

Antworten darauf gilt es zu finden. Solidarität heißt - einstehen füreinander. Heißt nicht - Ausgleich für jede Gerechtigkeitslücke. Heißt - natürlich inhaltlich angreifbar: Ich selbst muss antworten auf die Frage, was kann ich aufgrund meiner Situation für mich selber tun. Und - das heißt nicht und zuerst: Was steht mir zu. Auf diese Reihenfolge kommt es an. Denn - das Existenzminimum ist ein Grundrecht. So betrachtet wird aus dem Gefüge Sozialstaat etwas ganz und gar Anderes: Keine Selbstverständlichkeit, keine Gewohnheit, sondern ein ausgezeichnetes Markenzeichen dieses Landes, auch für diejenigen, die zu uns kommen. Weltweit betrachtet - eine Leistung an sich, die erhalten werden will und erhalten werden muss.