Seit Jahren sind es dieselben Bilder: Militante Neonazis greifen politische Gegner an, schlagen auf Journalistinnen und Journalisten ein und prügeln sich durch Polizeiketten auf Demonstrationen. Zu sehen waren derlei Szenen bei den „Hooligans gegen Salafisten“ in Köln 2014, auf den rechtsextremen Chemnitzer Großaufmärschen im Spätsommer 2018 sowie bei Querdenker-Aufzügen seit dem Beginn der Corona-Pandemie.

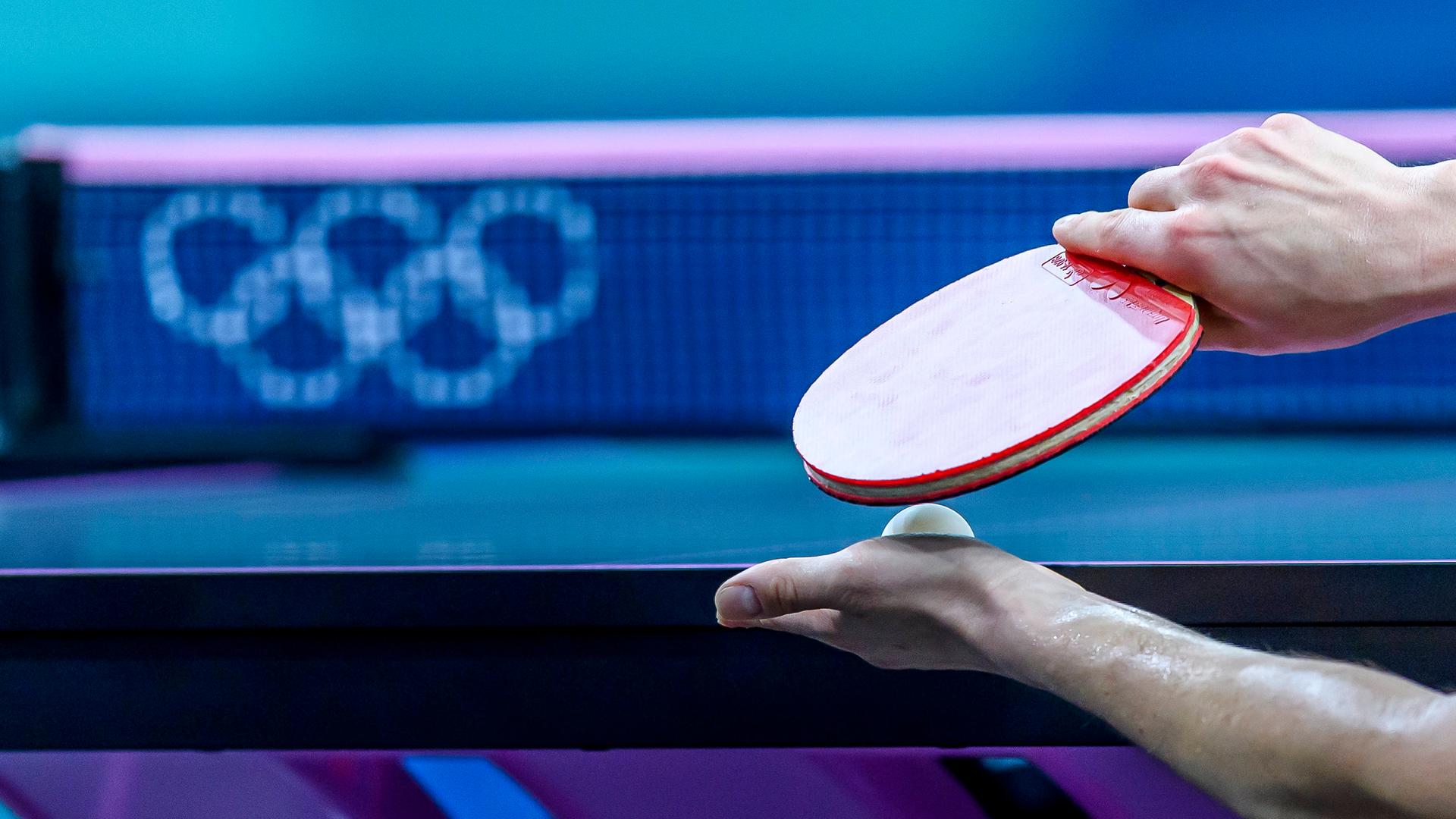

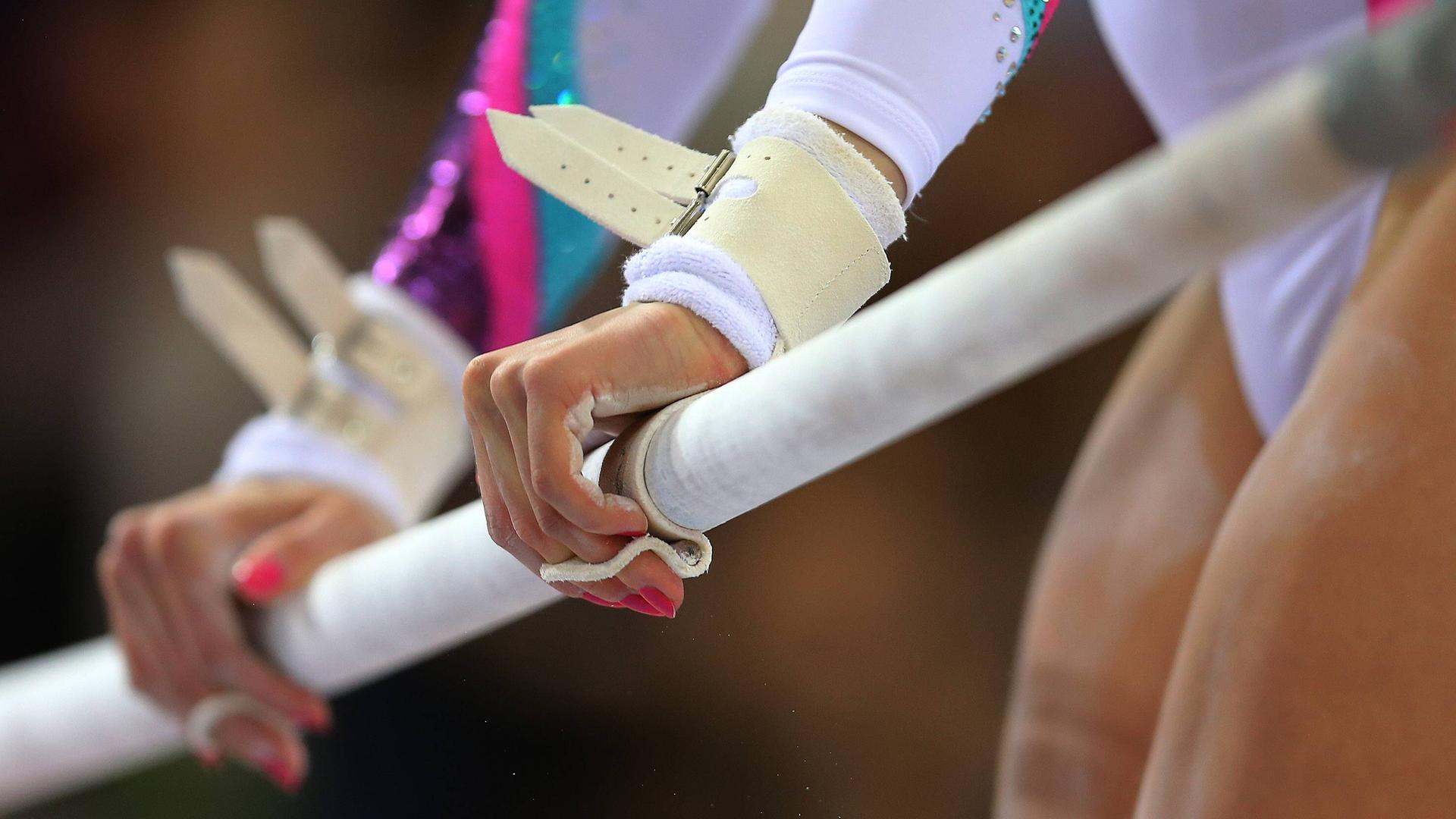

Bei jedem dieser Vorfälle wurde eines deutlich: Rechtsextreme trainieren ihre Gewalt und nutzen den Kampfsport, um sich körperlich aufzurüsten. Organisationen wie das extrem rechte, bundesweit vernetzte Kampfsportevent „Kampf der Nibelungen“ oder das Leipziger „Imperium Fight Team“ haben den großen Bereich integrer Kampfsportanbieter übel in Verruf gebracht.

Sie sorgten über die letzten Jahre für Angst in der demokratischen Zivilgesellschaft. Und sie bewiesen wieder einmal wie Rechtsextreme versuchen, den Sport als kulturellen Raum zu nutzen, um ihr Streben nach gesellschaftlicher Hegemonie zu untermauern.

Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus - nur Symbolpolitik?

Die neue Bundesregierung will das Problem angehen. Im Koalitionsvertrag steht: „Wir legen ein Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit im Sport auf.“ Das macht politisch Sinn, ist der Sport mit seinen vielen Millionen Aktiven doch ein riesiges gesellschaftliches Feld. Nur darf sich das Programm nicht in Symbolpolitik verlieren und sollte wichtige Eckpunkte beachten: Welche Rolle spielen Vielfalt und Antidiskriminierung?

Wie werden Prävention menschenfeindlicher Einstellungen und Intervention gegen neonazistische Aktivitäten ausgewogen? Wodurch können politisch verantwortungsvoll agierende Studios und Verbände unterstützt werden?

Nicht nur auf organisierten Sport reduzieren

Darüber hinaus muss sich das Programm an die richtigen Zielgruppen richten. Leider werden Debatten oftmals auf den Deutschen Olympischen Sportbund, den sogenannten organisierten Sport, reduziert. Gerade im Kampfsport aber agieren viele Studios, Veranstalter und Verbände als freie, kommerzielle Anbieter und sind gar kein Mitglied im DOSB. Die Landschaft des Kampfsportes ist also deutlich größer als die traditionellen Verbände. Wobei die Probleme Diskriminierung, Gewalt sowie Rechtsextremismus in allen Bereichen existieren.

Das angedachte Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus im Sport muss sich an der Realität der heterogenen Kampfsportlandschaft in Deutschland ausrichten. Andernfalls wird es seine Ziele verfehlen. Militante Neonazis könnten ihre Gewalt weiter im Kampfsport trainieren und um Nachwuchs werben, während das Bundesprogramm am Problem vorbei arbeitet. Es wäre ein Fehler mit weitreichenden Folgen.