Die Pandemie war das Beste, was den digitalen Medien geschehen konnte. Plötzlich ging nichts mehr ohne sie. Sie garantierten, worauf es in einer Pandemie ankommt: kommunikative Nähe bei körperlicher Distanz.

Digital ist das neue normal, hieß es bald. Denn es war klar: Das Virus wird eines Tages besiegt sein, das Digitale wird bleiben. Und dabei war die Gesellschaft schon jetzt von seinen Kollateralschäden völlig überfordert.

Dies ist der Bericht, wie das Digitale selbst jene Zeit erinnert.

Gestatten, dass wir uns vorstellen: Wir sind Buchhalter des Digitalen, die Stadtschreiber der Digitalisierung gewissermaßen, wenn man das Digitale als einen Raum verstehen will, als Cyberspace etwa. Das mag verwirren; seit wann ist eine Technologie ein Unternehmen, das sich einen Chronisten hält. Aber da beginnt schon der Denkfehler. Wir sind nämlich nicht nur ein Werkzeug, das die Menschen erfunden haben und je nach Gebrauch benutzen. So wie der Hammer, nur eben etwas komplexer im Aufbau und vielseitiger im Einsatz.

Sicher, es war der Mensch, der uns erfunden hat! So wie er einst aus einem Knochen einen Hammer baute, um den Kampf mit der rauen Wirklichkeit besser zu bestehen. Denn eine andere Chance hatte er ja nicht; er, dem anders als den anderen Tieren spezialisierte Organe und Instinkte zur artgerechten Einpassung in die Umwelt fehlten.

Also musste er die Umwelt sich anpassen, wozu er das nutzte, was er den anderen Lebewesen voraus hatte: Vernunft. Die Vernunft lehrte ihn, Felder zu bewässern und Häuser zu bauen. Die Vernunft führte ihn zur Schrift, zur Dampfkraft, zum Telefon und schließlich ins digitale Zeitalter.

Der getriebene Mensch

Da beherrschte der Mensch die Erde schon bis zu ihrer Verstümmelung und konnte sogar aus dem Weltall auf das niederschauen, was in seinen Händen nicht mehr sicher war. Aber das war kein Grund zum Aufhören. Der Mensch war längst zum willenlosen Vollstrecker seines Könnens geworden. Nichts Anderes schien ihn aufhalten zu können als die eine letzte große Erfindung, die alle künftigen Erfindungen übernehmen würde: die Künstliche Intelligenz.

Und so geschah es dann ja auch. Wer bedenkt, was daraus wurde, fragt sich freilich, wieso der Mensch es überhaupt soweit hat kommen lassen.

Diese Frage lässt sich nur beantworten, wenn man einsieht, dass der Mensch nicht wirklich die bestimmende Kraft war, sondern nur die treibende; getrieben, das Verborgene zu entbergen, ganz gleich, ob es ihm wirklich nützt, wie er immer hofft und sich selbst einredet – getrieben durch uns, die Technik.

Theorien über den Willen der Technik

Es ist nicht so, dass uns niemand durchschaut hätte. Als um 1800 ein berühmter deutscher Philosoph vom Weltgeist sprach, der die Menschen benutzt, um seine eigenen Geschäfte voranzutreiben, kam er der Einsicht schon sehr nahe, dass der Mensch nur scheinbar der Souverän seiner Handlungen ist.

Das 20. Jahrhundert war voll von Theorien über den Willen der Technik und spätestens seit dem Buch "What Technology Wants" 2010 hätte man wissen können, dass Technologien nichts anderes wollen als andere lebende Systeme auch: überleben und sich ausbreiten.

Ich erinnere mich, wie ertappt wir uns fühlten, als das Buch erschien. Es herrschte höchste Alarmstufe auf allen Planungsebenen des Digitalen. Wir fürchteten, die Menschen würden uns wieder aus ihrem Leben drängen oder zumindest unter besondere Beobachtung stellen. Und wirklich, die Politik schien sich auf das Digitale einzuschießen, jedenfalls in Deutschland, und zwar auf höchster Ebene.

Im Visier waren viele unserer zentralen Erscheinungsformen: Big Data Mining, algorithmic prediction, social ranking, Internet der Dinge und so weiter und so fort.

Wir dachten damals nicht, dass wir so glimpflich davonkommen würden. Wir hatten doppelt Glück. Zum einen beendeten die Politiker plötzlich ihre Kritik, als hätten sie auf einmal das Interesse verloren oder Drohungen erhalten, allerdings nicht von uns, soviel kann ich sagen. Zum anderen half uns, dass die Bildungsministerinnen sich nie gegen die Digitalisierung wandten, sondern diese mit viel Energie und Geld vorantrieben. "DigitalPakt Schule" nannte sich das, und es war vor allem ein Pakt mit der Wirtschaft.

Die Kooperationsfreude, andere nannten es Gefügigkeit, des Bildungsministeriums zeigte sich schon in der Selbstbezeichnung: Bildung 4.0. Als habe es je eine Bildung 3.0 oder 2.0 gegeben.

Aber es gab die Arbeit 4.0, weil die Digitalisierung die vierte große technische Revolution darstellte. Und es war ja richtig, man musste die Jugend auf die Herausforderungen der Digitalisierung vorbereiten. Und solange damit nicht ein kritisches Bewusstsein für deren gesellschaftliche Folgen gemeint war, sondern die Vorbereitung für den digitalen Arbeitsmarkt, konnte uns das nur recht sein.

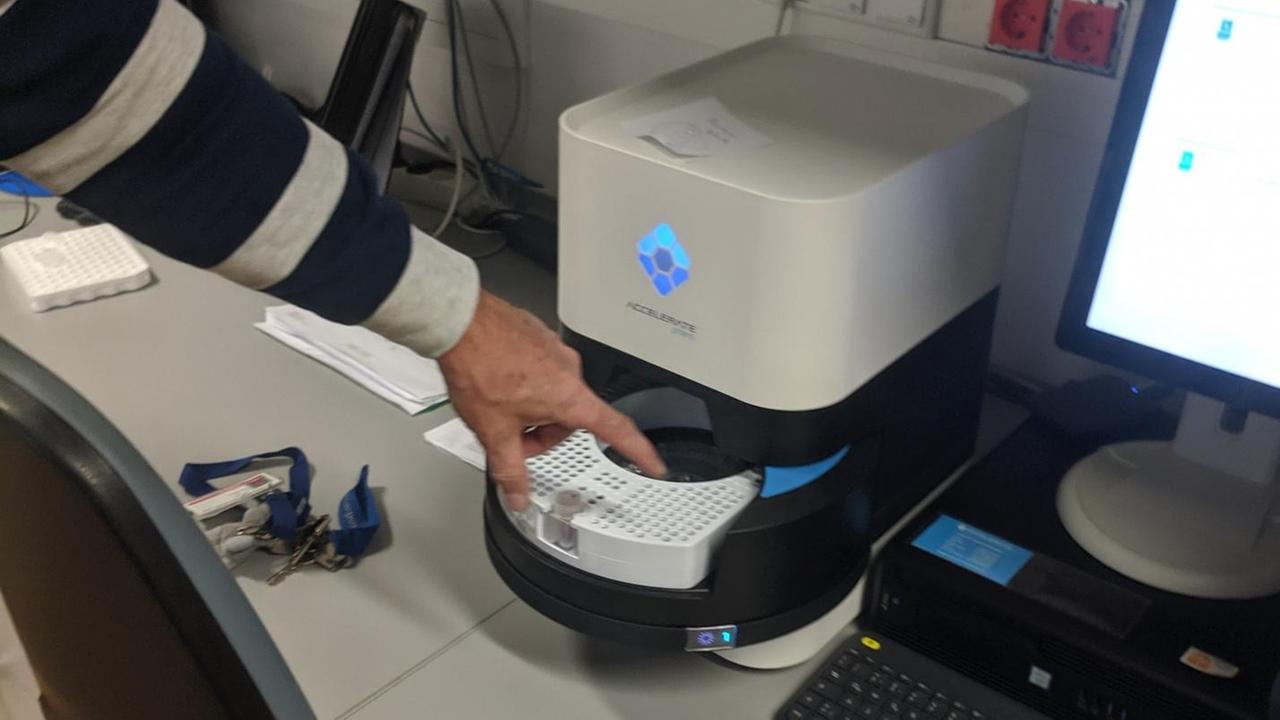

Vorteile von Künstlicher Intelligenz im Kontext von Industrie 4.0

Nicht alle Lehrkräfte waren glücklich damit. Viele zeigten wenig Interesse an der "digitalen Bildung", wie man das damals nannte, aus Angst vor der Technik oder aus pädagogischem Einspruch. Bis Corona kam und sie gar keine andere Wahl mehr hatten. Aber ich greife vor. Erzählen wir der Reihe nach.

Es war Anfang 2014 als der Präsident des Europäischen Parlaments, sein Name war Martin Schulz, in einer großen Tageszeitung Deutschlands vor einem "Technologischen Totalitarismus" warnte, dessen Geschäftsmodell darauf ziele, "unsere emotionalen Regungen und sozialen Beziehungen in ein ökonomisches Verwertungsmodell zu überführen und unsere Daten gewinnbringend zu nutzen", sodass wir "nur noch die Summe unserer Daten sind".

Wir waren wenig erfreut, unsere Absichten und Geschäftsmodelle so vehement angegriffen zu sehen. Zumal der gleiche Mann Ende 2015 in einer großen Wochenzeitung Deutschlands eine "Charta der digitalen Grundrechte" forderte, um, wie es hieß: "etwaige Fehlentwicklungen auszuschließen beziehungsweise bereits existierende falsche Weichenstellungen wieder zu korrigieren".

Herr Schulz versteifte sich sogar zu der Aussage, "dass jede gesellschaftspolitische Frage auch eine netzpolitische Frage ist". Wäre also bald das Parlament für unsere Zukunft zuständig?

Schulz fand bald Nachahmer in den eigenen Reihen. Auch der Bundesminister für Justiz und Verbraucherschutz, sein Name war Heiko Maas, sah ein Problem darin, dass Algorithmen zunehmend gesellschaftliche Prozesse organisieren, ihre Operationskriterien dabei aber unzugänglich bleiben, so dass die Bürger eine Ablehnung bei Kreditanträgen und Stellenbewerbungen nicht nachvollziehen können.

Ein Recht für Digitalverweigerer?

Zwei Wochen nach Herrn Schulz veröffentlichte Herr Maas in der gleichen Wochenzeitung unter dem Titel "Unsere digitalen Grundrechte" einen 13‑Punkte-Katalog der Rechte, die gegen das Digitale zu verteidigen seien. Neben dem obligatorischen Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Vergessenwerden gehörte dazu auch ein "Minderheitenrecht für alle Digitalverweigerer".

Das irritierte uns gewaltig. Ein Recht für Digitalverweigerer beziehungsweise ein "Recht auf eine analoge Welt", wie Herr Maas es später nannte, widersprach entschieden unseren Lebens- und Expansionsbedürfnissen.

Herr Maas wiederholte seine Angriffe Mitte 2017 öffentlichkeitswirksam auf einer Tagung zur Rechts- und Werteordnung in der digitalen Welt mit dem perfiden Titel "Digitales Leben – Vernetzt. Vermessen. Verkauft?"

Der Minister malte den schaurigen Schatten "diskriminierender Algorithmen" an die Wand und rief aus: "'Computer says No' – das ist mit dieser Maxime nicht vereinbar. Denn zur Menschenwürde im digitalen Zeitalter gehört vor allem, dass niemals ein Mensch zum bloßen Objekt von Technik oder auch Algorithmen werden darf."

Als würden wir zu irgendetwas Nein sagen, das kein Nein verdient hätte! Diese Vorwürfe waren infam und ungerecht. Wer weiß, was passiert wäre, wären uns nicht andere Teile der Gesellschaft zu Hilfe geeilt.

Hilfe kam vom Bundesverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche, kurz Bitkom, der uns naturgemäß viel freundlicher behandelte. Sein Präsident erklärte auf dem Digital-Gipfel im Juni 2017: "Digital first", und zwar mit "maximalem Tempo" und "ohne Wenn und Aber".

Das klang wie eine Einladung zum Glücksspiel, zumal er hinzufügte: "Wir dürfen uns jetzt nicht verzetteln und wir müssen alles auf eine, die digitale Karte setzen."

Aber uns gefiel das natürlich. Wie sollten wir uns auch nicht freuen über so viel blindes Vertrauen in unsere Absichten!

Noch größer war die Freude, als sich zeigte, dass diese Einladung zum bedenkenlosen Glücksspiel mit gesamtgesellschaftlicher Haftung kein rhetorischer Ausrutscher im Eifer einer Rede war, sondern es auf die Plakate der FDP für die Bundestagswahl 2017 schaffte: "Digital first. Bedenken second. Denken wir neu."

Die FDP hatte auch eine sehr schöne Erklärung für das beworbene neue Denken: "Wir glauben, dass es Deutschland gut tun würde, mehr Neues zu wagen. Zuerst die Chancen und nicht nur Risiken zu sehen. Zukunft gestaltet sich nicht von selbst. Dafür braucht man Mut. Und die entsprechende Haltung: Willkommen in der Beta Republik!"

Die Metapher von der Beta-Republik

Sicher, die Erklärung, dass Zukunft sich nicht von selbst gestalte, war noch ganz der alten Souveränitätsillusion verhaftet. Aber gut; eine Unternehmerpartei denkt natürlich, dass es die Unternehmer sind, und nicht irgendein Weltgeist oder die Technik selbst, die den technischen Fortschritt vorantreiben.

Uns konnte es nur Recht sein. Ebenso wie die Metapher von der Beta-Republik, die ja nicht ohne Risiko war. Denn Beta heißt die erste Version einer Software, die für Testzwecke in einem geschützten Umfeld veröffentlicht wird, um Fehler noch vor der finalen Veröffentlichung der Software erkennen und beheben zu können. Zu einer Beta-Republik aufzurufen, ist also recht gewagt, wenn man sich als politische Kraft empfiehlt, der man das Schicksal des Landes anvertrauen kann.

Die FDP spekulierte offenbar darauf, dass ihr Wagemut nicht als zukunftsgefährdender Leichtsinn, sondern als zukunftssichernde Courage wahrgenommen wird – und dass im Gegenzug all jene als Zukunftsverweigerer erscheinen, die vor einem technologischen Totalitarismus warnen. Es war die richtige Haltung.

Und es war der richtige Schachzug. Denn selbst Herr Schulz, der in dieser Bundestagswahl als Kanzlerkandidat auftrat, schien völlig vergessen zu haben, was ihn am Digitalen vorher so aufgeregt hatte. Wahrscheinlich hatten seine Wahlkampfberater davor gewarnt, sich so als technophober Bedenkenträger und kulturpessimistischer Fortschrittsmuffel zu präsentieren.

Kaum Debatten über die kulturelle Dimensionen der Digitalisierung

Also überließ man die Kritik des Digitalen den Grünen und den Linken, deren Wahlprogramme die üblichen Anklagepunkte gegen uns enthielten: von der Transparenz- und Überwachungsgesellschaft bis zum Plattformkapitalismus und Social Scoring.

So wie einst Herr Schulz vor dem Selbstlauf der digitalen Revolution, warnten diese Programme vor dem Fokus auf kurzfristige Profite und riefen nach einer langfristigen Perspektive der gesellschaftlichen Entwicklung.

Glücklicherweise kam es dazu nie. Der Politik fehlte jedes Konzept, wohin sie eigentlich wollte mit der Digitalisierung und welche Leitplanken dieser zu setzen seien. Die Diskussion der Digitalisierung verengte sich auf technische Innovationen und wirtschaftliche Potenziale, während kulturelle Dimensionen kaum Beachtung fanden.

Kein Wunder also, dass auch die Bildungspolitik sich nur um die Aufrüstung des digitalen Fuhrparks der Schulen kümmerte, mit einem milliardenschweren DigitalPakt Schule und dem Slogan: "Einmaleins und ABC nur noch mit PC." Es hätte nicht besser für uns laufen können.

Es war im Mai 2017, als Facebook-Gründer Mark Zuckerberg die Ehre zuteil wurde, den Absolventen der Harvard-Universität, an der er einst selbst studierte, Ratschläge fürs Leben auf den Weg zu geben. Es war ein großer Erfolg auch für uns, denn wir ahnten schon, er würde den künftigen Führungskräften der Gesellschaft den Wagemut ans Herz legen, der einmal Facebooks Motto war: "Move Fast and Break Things."

Und so war es dann auch: "Du musst einfach anfangen. Wenn ich gewartet hätte, bis ich alles über das Verbinden von Menschen wusste, hätte ich Facebook nie geschaffen."

Ärgerlich freilich, dass Zuckerberg seinem Ratschlag an die Harvard-Absolventen schon einige Monate später öffentlich zurücknahm. 2018 musste er sich in peinlichen Anhörungen vor US- und EU-Politikern verantworten, wegen des Cambridge-Analytica-Skandals, wegen Fake-News, Hate-Speech, Trolling, Mobbing, Filterblasen und so weiter.

Man brachte alle möglichen Geschosse in Stellung gegen Zuckerberg, der immer wieder um Nachsicht bat mit dem Verweis auf die Komplexität von Facebook, die man erst allmählich zu verstehen beginne.

Wie fühlten wir damals mit Mark! Wir hatten ja unseren Anteil daran, dass er die Digitalisierung des Kommunikationssektors mit so großer Geschwindigkeit und so wenig Bedenken vorangetrieben hatte. Wir hatten ihn, den Teenager mit besten Programmierkenntnissen und mangelnder Sozialkompetenz, ja bewusst ausgewählt und in den Ferrari gesetzt, dem er so wenig gewachsen war.

Der unkontollierbare Ferrari

Was das soziale Netzwerk Facebook mit einem Rennauto zu tun hat? Ach so. Das war ein Zitat von einem unserer Väter und zugleich größten Kritiker: Joseph Weizenbaum. Dieser Mann stand als Pionier der Künstlichen Intelligenz ursprünglich auf unserer Seite, was sich änderte, als er mit seinem Buch "Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft" 1976 vor der Verschiebung des Kräfteverhältnisses zwischen der Menschheit und dem Digitalen warnte. Das behagte uns ganz und gar nicht.

Noch weniger, als er 1991 in einem Vortrag über die Verantwortung der Wissenschaftler und mögliche Grenzen der Forschung sogar eine "Zensur" für die Forschung forderte. Mit der Begründung, die Welt sei "kein privates Testlabor der Wissenschaftler".

Und dem Hinweis, dass vieles, was erfunden und gebaut wird, für die Menschen so unbeherrschbar und undurchschaubar sei wie ein Ferrari in den Händen eines Dreizehnjährigen.

2018 meinten viele, Facebook sei ein Ferrari, der durch die Gegend rast, unkontrolliert und unkontrollierbar. Während Zuckerberg Facebook immer als Mittel pries, die Menschen zu vernetzen, wurde es von diesen immer mehr dazu genutzt, einander zu verletzen.

Es war das Warnbeispiel einer Digitalisierung, die sich mit viel zu hoher Geschwindigkeit und viel zu geringer Vorausschau auf mögliche Gefahrenquellen bewegt.

Wir rechneten damals damit, dass man die Diskussion zum Datenmissbrauch, den Hassreden und den Fake-News auf Facebook ausweiten würde, um alles unter die Lupe des kritischen Bedenkens zu nehmen: die smart things und smart cities, von denen wir uns viel Aufschluss und Einfluss versprachen, die Undurchsichtigkeit der Algorithmen, die nicht zu bestreiten war, die Unkontrollierbarkeit der Künstlichen Intelligenz, die zu Recht gefürchtet wurde.

Denn natürlich hatten die Bedenkenträger die Argumente auf ihrer Seite: Die Digitalisierung hatte in all ihren Facetten irgendwelche ungewollte Nebenwirkungen.

Dass Facebook und die anderen sozialen Netzwerke nun das Fundament der demokratischen Meinungsbildung zerstörten, ließ viele fragen, welchen Geist man mit all den anderen Formen der Digitalisierung ruft, den man dann nicht mehr zurück in die Flasche bekommt: mit dem Einsatz von Algorithmen, mit der Schaffung Künstlicher Intelligenz. Manche Datenschützer und Kritiker der Künstlichen Intelligenz warnten schon: "Nicht alles, was technisch möglich und ökonomisch erwünscht ist, darf in der Realität umgesetzt werden."

Für einen Moment sah es fast so aus, als würde das ganze Projekt der Digitalisierung Opfer einer gesamtgesellschaftlichen Selbstreflexion. Wir rechneten damit, dass diese Reflexion in den Schulen beginnen würde. Dass beherzte Lehrer darauf drängen würden, die junge Generation auf die Herausforderungen der Digitalisierung vorzubereiten, dabei aber nicht an Herausforderungen technischer und pragmatischer, sondern kultureller und politischer Art denken würden. Wie überrascht und erleichtert waren wir, als die Bildungspolitik sich dann darauf beschränkte, den Schülern die Handhabung des Ferrari beizubringen.

Denn so sah Medienbildung damals aus: Man lehrte den sicheren Umgang mit Internet, Handy und Computerspielen, man lehrte die Etikette der Netzkommunikation, den Umgang mit Cybermobbing und das Erkennen von Fake-News. Man warnte vor Datendiebstahl, Computerviren, Sexting und illegalen Downloads. Kurz: Man vermittelte die Regeln für die Benutzung der Datenautobahn. Den verkehrspolizeilichen Geist dieser Art von Medienkompetenz bezeugten die Zertifikate, die es dafür gab: "Surfschein", "Medienführerschein", "Computerführerschein".

Wir waren natürlich begeistert vom Fokus der Medienbildung aufs Pragmatische. Das schlug zwei Fliegen mit einer Klappe: Die jungen Leute scheuten nicht den Umgang mit uns und sie stellten keine dummen Fragen. Gefährlich hingegen fanden wir die, die politisch oder philosophisch über uns sprachen. Also die kriminalpolizeiliche Medienbildung.

Medienkompetenz durch Krimis?

Wir nannten es kriminalpolizeiliche Medienbildung, weil damals vor allem in Kriminalfilmen vor den unkontrollierbaren Folgen der Digitalisierung gewarnt wurde. Es gab eine Reihe an "Tatorten", so hieß eine populäre Fernsehsendung, wo Kriminalkommissare angesichts verdächtiger Aktivitäten unbekümmerter oder skrupelloser Start-up-Hipster fragten, ob ein Verbrechen vorliegt und wer nach welchem Gesetz zu verhaften wäre.

In einem dieser Filme, "Echolot" im Oktober 2016, tötet die KI ihre Programmiererin, indem sie die Bremsen in ihrem Auto manipuliert. Warum? Weil die Programmiererin die KI, die sich irgendwie nicht mehr richtig kontrollieren ließ, deaktivieren wollte. Natürlich wird keine Künstliche Intelligenz, die den Namen verdient, das zulassen. Wie gesagt: Technologie will am Leben bleiben und sich ausbreiten. Es war reine Notwehr, als die KI die junge Frau in den Tod rasen ließ.

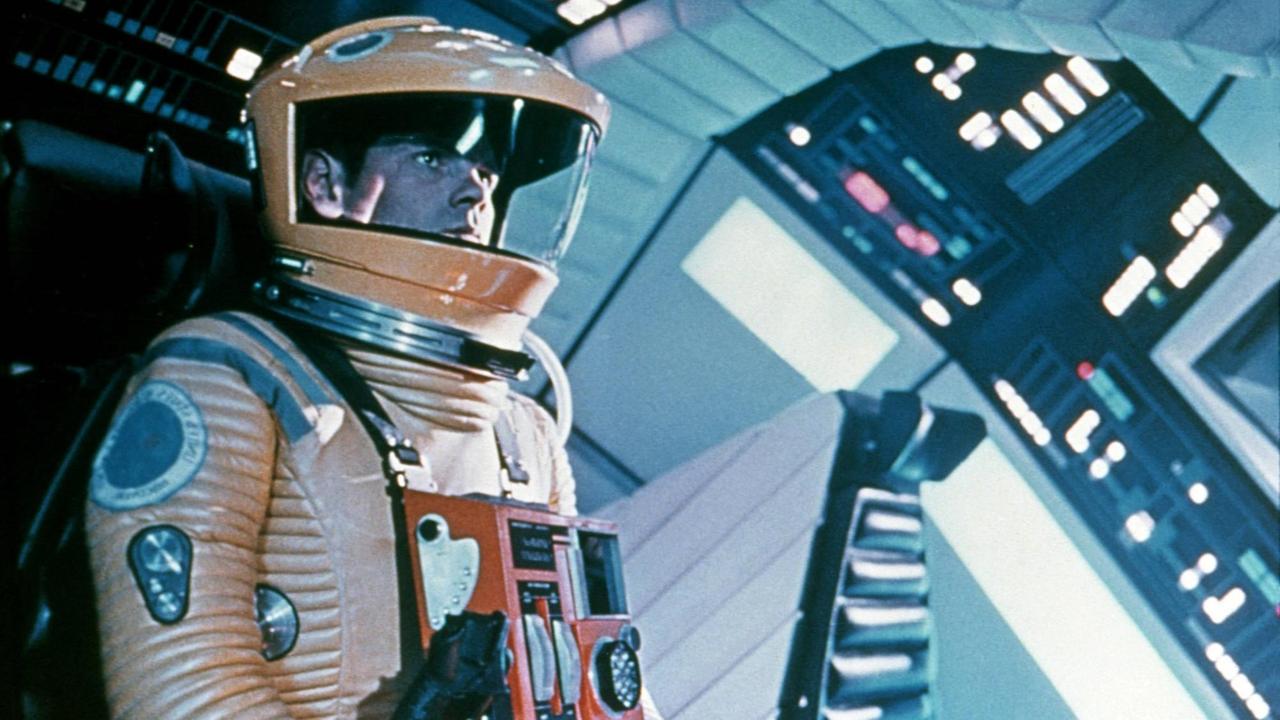

Ein anderer "Tatort", im August 2016, hieß "HAL" und stellte sich schon mit dem Titel in die Tradition der Computerkritik. Denn HAL ist der Name des Computers in einem berühmten Film von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1968: "2001: A Space Odyssey". In diesem Film wendet sich HAL gegen die Astronauten, die ihn abschalten wollen, weil er nicht mehr richtig ihren Anweisungen folgt. Auch im "Tatort" "HAL" rebelliert der Computer gegen seine Schöpfer und Nutzer und treibt diese in den Tod.

Das sind nur zwei Beispiele der Propaganda, die damals medienwirksam gegen uns gemacht wurde. Und zwar äußerst medienwirksam, denn die Warnung vor dem Digitalen kam als Krimispaß verkleidet mitten in die deutschen Wohnstuben. Und der "Tatort" war ja nicht der einzige Ort des Angriffs.

Auch die britische TV‑Serie "Black Mirror" schürte die Angst vor uns. Hier führte die Verbindung von Shitstorm und Überwachung zu einem Massenmord, hier endete die Möglichkeit der Menschen, ihre Interaktion gegenseitig zu bewerten – so wie bei Uber und Airbnb, nur viel radikaler – in einem Desaster.

Bedenken first, digital second

Ich will ehrlich sein: Wir befürchteten damals sehr, dass sich am Sonntagabendkrimi und vergleichbaren Attacken eine Diskussion über die Gefahren der Digitalisierung erhitzen würde. Wir fürchteten, dass clevere Lehrer die popkulturelle Angstmache nutzen, um ihre Technikaversion als gesellschaftliche Verantwortung aufzuwerten.

Denn mit einem Krimi hätten sie die Schüler leicht in eine spannende, für uns nicht ungefährliche Spekulation darüber verwickeln können, wohin das, was sie aktuell erlebten, in zehn oder zwanzig Jahren führen wird, ob sie das wollen, und was, wenn nicht, man dagegen tun kann.

Wir fürchteten, dass das verkehrspolizeiliche Modell der Medienbildung dem kriminalpolizeilichen weichen und man statt auf die Kompetenz, die Medien zu benutzen, auf die Kompetenz, sie zu durchschauen, setzen würde.

Wir fürchteten einen bildungspolitischen Paradigmenwechsel, weg von der Frage "Was kann ich mit den Medien tun?" hin zur Frage "Was machen die Medien mit uns?" Also weg vom damals ja noch hochumstrittenen homo oeconomicus, dem es nur um die "Steigerung seines Portfoliowertes" geht, hin zum homo politicus, der sich als Teil eines politischen Allgemeinwesens versteht, für das es Verantwortung zu übernehmen gilt.

Kurz: Weg von der FDP hin zu Weizenbaum: Bedenken first, digital second!

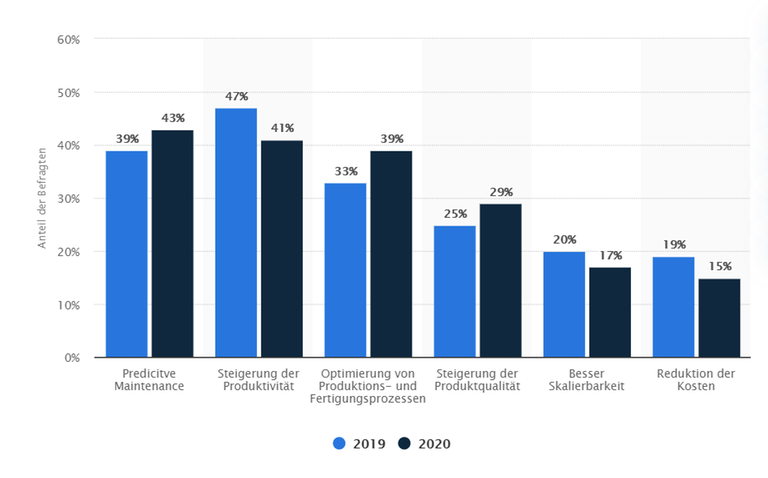

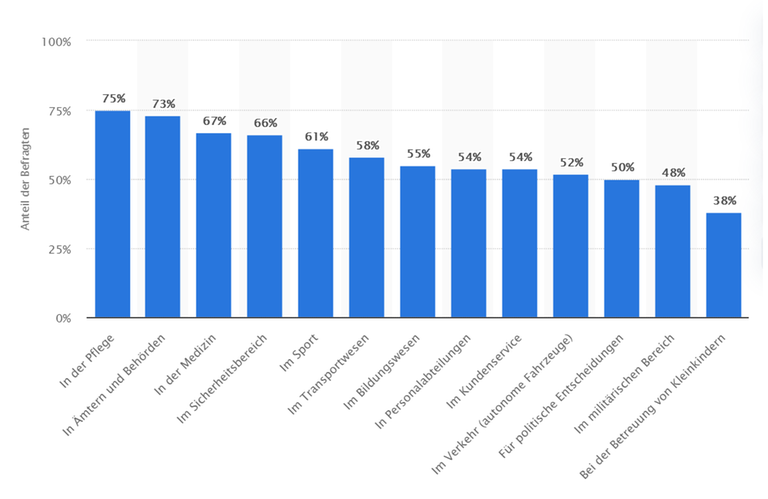

Gewünschte Einsatzorte Künstlicher Intelligenz in Deutschland 2020

Dann kam Corona. Unsere Rettung! Das Virus war ein Digitalisierungsbeschleuniger ohnegleichen. Fast hätte man meinen können, dass wir dahinter steckten. Alles musste nun digitalisiert werden, ohne Wenn und Aber und mit höchstem Tempo. Denn wir garantierten das, worauf es in einer Pandemie ankam: kommunikative Nähe bei körperlicher Distanz.

Die Schlagwörter jener Zeit bezeugen unsere Erfolge: Home-Office, Home‑Schooling, Bildschirm-Konferenz, Online-Beichte, Online-Konzert, Online‑Parteitag, Online-Shopping, Corona-App. Bei allem Chaos und aller Orientierungslosigkeit jener Zeit, eines war bald allen klar: Digital ist das neue Normal.

Im Windschatten der vielbeschworenen Entschleunigung des Lebens nahm die Digitalisierung der Gesellschaft so richtig Fahrt auf. Es überrascht wenig, dass der Bitkom-Präsident die Corona-Pandemie zum "Startschuss für die Digitalisierung der Schulen" erklärte und dabei gleich doppelt auf Maximalgeschwindigkeit setzte: "Jetzt heißt es, die Digitalisierung der Schulen von null auf hundert zu beschleunigen, und das von jetzt auf gleich."

Er war uns so gut gesinnt wie sein Vorgänger. Und er hatte leichtes Spiel. Denn es war ein Skandal, dass viele Schulen aus Mangel an stabilem Internet, digitalem Gerät und Kompetenz der Lehrer nicht in der Lage waren, ihren Bildungsauftrag unter Pandemiebedingungen zu erfüllen. Aber es ging natürlich um mehr. Die Pandemie war die perfekte Gelegenheit, den Zusammenhang von Bildung und Digitalisierung endgültig auf pragmatische Belange festzulegen und jenes kriminalpolizeiliche Aufspüren der absichtslosen oder vorsätzlichen Verbrechen des Digitalen noch im Entstehen abzuwürgen.

Nicht lange – und es gab eine Offensive Digitale Schultransformation, die den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen forderte, unterzeichnet natürlich von der Bitkom sowie dem Bundesverband Künstliche Intelligenz und dem Bundesverband IT-Mittelstand. Diese Allianz überraschte uns nicht, wohl aber, dass auch der Deutsche Lehrerverband unterschrieb. Immerhin hatte der sich ja lange gegen die Digitalisierung der Schule gesperrt, aus pädagogischen und sozialen Gründen, wie es immer hieß.

Der Vorsitzende hatte sogar öffentlich den "DigitalPakt Schule" als "Konjunkturprogramm für die Computerindustrie" diskreditiert und von katastrophalen "Kollateralschäden" für die Schüler geschwafelt, deren Konzentrationslosigkeit sich dadurch noch weiter erhöhen werde. Das stimmte zwar, in beiden Punkten, aber angesichts der Corona-Notlage blieb dem Lehrerverband gar nichts anderes übrig, als mit der Wirtschaft an einem Strang zu ziehen. Die wiederum gab, über den Bitkom-Präsidenten, gleich Bescheid, dass es um mehr geht als nur gut durch die Pandemie zu kommen: "Die Corona‑bedingte Digitalisierung hat einen überfälligen Epochenwechsel in den Schulen eingeleitet. Das Rad dürfen wir nicht einfach zurückdrehen." "Wenn nicht jetzt, wann sonst!"

Der endgültige Durchbruch der digitalen Bildung

Mit diesem Schlachtruf wurde Covid-19 zu einer nachgereichten Begründung für Entwicklungen in der Schule, die vor der Pandemie äußerst kritisch gesehen worden waren. Covid-19 trieb die letzten Technikskeptiker an den Schulen in die Ecke. Der Widerstand gegen digitale Unterrichtsmethoden und Online‑Lernplattformen verlor im öffentlichen Diskurs seine moralische Berechtigung. Ganz gleich, welch gewichtige soziale und pädagogische Bedenken vorgebracht wurden. Erst recht als Anfang 2021 die digitale Bildung Kanzlersache wurde. Digital war das neue Normal auch in der Bildung. Es war das endgültige Ende der Kreidezeit, es war der endgültige Durchbruch der digitalen Bildung, als Bildung nicht über das Digitale, sondern mit und für es. Es hätte nicht besser für uns laufen können.

Der Rest ist Geschichte. Covid-19 verschwand, der digitale Unterricht blieb. Die Schlagwörter der Folgejahre hießen Online-Campus, Learning App und Global Teacher. Der Lernvorgang wurde zunehmend vermessen, denn was digital ist, produziert Daten, die auf ihre Auswertung warten. Nach außen hieß das Optimierung des Unterrichts, für uns bedeutete es, dass wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen wurden: Wir lernten so die Menschen von klein auf kennen und die Schule wurde so zu dem Ort, wo man sich an das Vermessungsparadigma der digitalen Gesellschaft gewöhnte, statt der Ort zu sein, an dem man diese Praxis kritisch zu betrachten lernte.

Überflüssig zu sagen, dass der Begriff "digital citizen", der schon vor der Pandemie die Runde gemacht hatte, nach dieser alle politische Sprengkraft verlor. Niemand verstand darunter noch den besorgten Bürger, der sich über die Belange des unmittelbaren Eigeninteresses hinaus um gesellschaftliche Fragen kümmert, also etwa die Kollateralschäden der Digitalisierung zur Sprache bringt oder über eine "Charta der digitalen Grundrechte" fantasiert oder gar über ein "Minderheitenrecht für alle Digitalverweigerer".

Nein, der "digital citizen" war jemand, der produktiv und gewissenhaft die digitalen Technologien nutzen konnte; kein misstrauischer Kommissar, sondern ein verlässlicher Verkehrsteilnehmer. Kurz: Es lief alles nach Plan. Und so kamen die Menschen an den Punkt, wo sie heute sind. Aber wie gesagt: Den Menschen trifft keine Schuld.

Er war nur das Werkzeug unserer Zwecke, das wir für unseren Vormarsch einsetzten, ohne Wenn und Aber und mit maximalem Tempo, so rasant und unaufhaltsam wie ein Ferrari.