Am 20. Juli wird in der Bundesrepublik traditionell derer gedacht, die Widerstand gegen das NS-Regime leisteten. Im Fokus stehen dabei in der Regel Personen aus Militär, Kirche und Politik. Autor Klaus Gehrke stellt die Frage, ob sich auch unter deutschen Musikschaffenden Widerstand gegen den Nationalsozialismus formierte.

Wenn ja, wie sah er aus, welche Möglichkeiten hatte er zur Verfügung? Gab es Verbindungen zum politischen Widerstand? Protestierten lediglich Musiker und Komponisten aus der Sicherheit des Exils? Und welche Rolle spielte das Thema in der Nachkriegsavantgarde?

Die Musikwissenschaftler Michael Custodis und Albrecht Dümling und der ehemalige Dlf-Kulturchef Matthias Sträßner sprechen über ihre Forschungen zu Dirigenten, Musikern und Komponisten.

Rückzug von den großen Bühnen

Zu den Komponisten, die in die so genannte „innere Emigration“ gingen, gehörte unter anderem Walter Braunfels. Er verlor 1933 als „Halbjude“ seine Ämter, wurde mit Aufführungsverbot belegt und zog sich daraufhin in ein Dorf am Bodensee zurück.

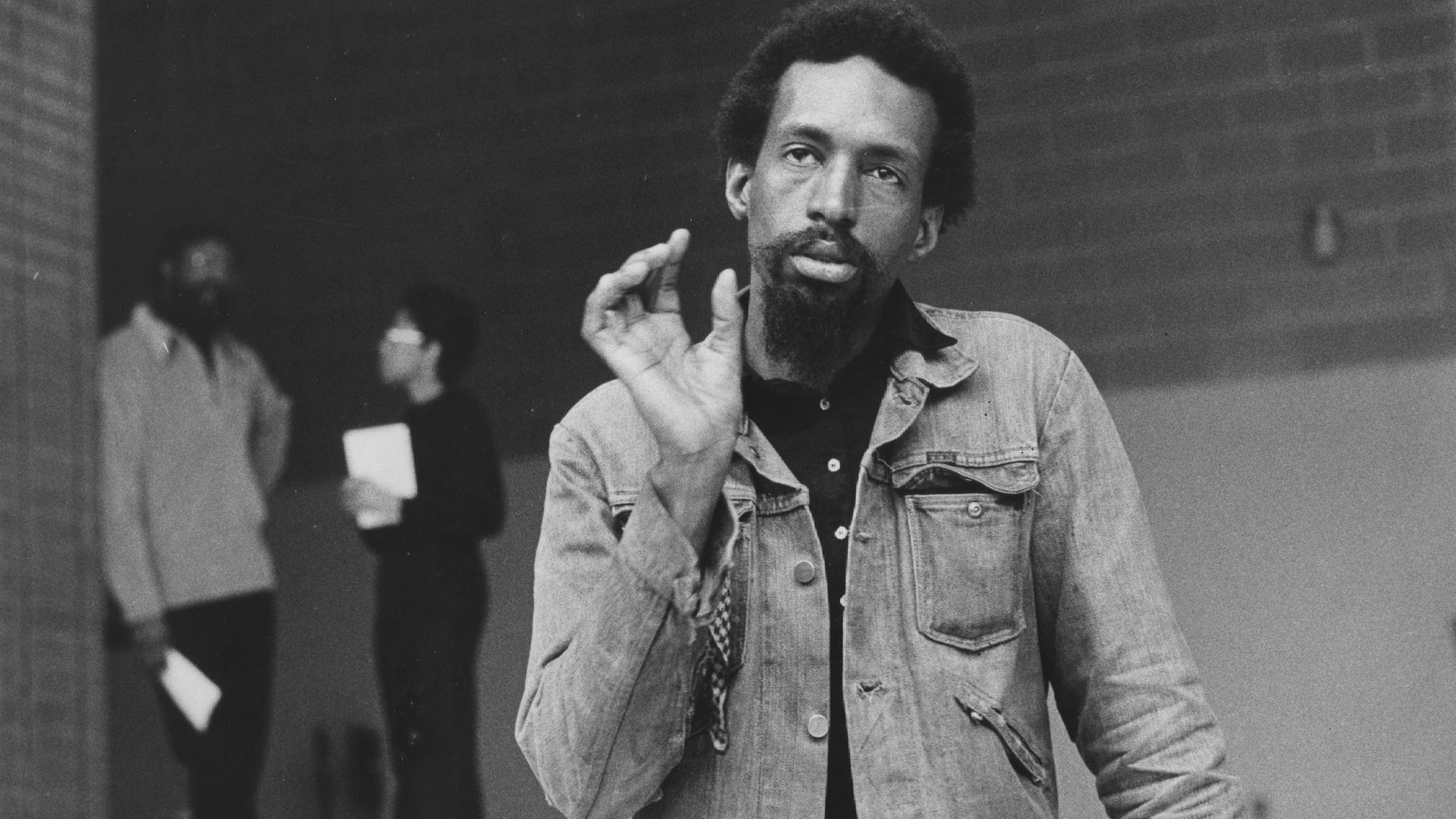

Karl Amadeus Hartmann, 1905 in München geboren, wurde zwar Mitglied der nationalsozialistischen Reichsmusikkammer, ging aber rasch auf Distanz zum Regime, wie der Musikwissenschaftler Albrecht Dümling erläutert:

Er hat einfach Aufführungen im Deutschen Reich untersagt und er hat dann, ich glaube 1935, sein Orchesterstück „Miserae“ komponiert, den Freunden in Dachau gewidmet. Dieses Werk wurde bei dem Festival der IGNM in Prag uraufgeführt, im Ausland. Das ist schon sehr ungewöhnlich, dass jemand dann sagt, ich lasse meine Werke überhaupt nicht aufführen in Deutschland und das geht in die Schublade bzw. das ist nur was fürs Ausland.

So überschrieb Hartmann zum Beispiel seine sinfonische Dichtung „Miserae“ mit folgenden Worten: „Meinen Freunden, die hundertfach sterben mussten, die für die Ewigkeit schlafen, wir vergessen Euch nicht. Dachau 1933/34.“ Damit brachte er deutlich zum Ausdruck, dass er wusste, was im Dachauer Konzentrationslager geschah.