Scharf zischt ein Wasserstrahl. Fein wie eine Stricknadel, aber härter als Granit. Dieser Strahl schneidet gerade einen perfekten Kreis in eine fingerdicke Stahlplatte. Einen Kreis so groß wie eine Untertasse rund um eine vorher schon säuberlich ausgeschnittene sechseckige Wabe.

„Je nach Maschinentyp arbeiten wir mit dem Druck von 4.000 bis 6.000 Bar, also mit sehr hohem Druck. Aber es ist keineswegs so, dass nur der reine Wasserstrahl hier den Schneidprozess macht. Sondern wir geben dem hochverdichteten Wasserstrahl auch noch einen feinen australischen Granatsand hinzu. Und man hat eigentlich eine Mikrozerspanung. Jetzt beim Anschießen könnte es ein bisschen spritzen.“

Martin Meenen ist Mitbegründer von Aquatec, einem mittelständischen Unternehmen in Emmerich am Niederrhein. Hier werden vor allem Bleche in alle nur denkbaren Formen geschnitten. Unter der zischenden Maschine hier in Halle eins entstehen gerade Distanzringe, Abstandhalter also für einen Pumpenbauer im Münsterland. Gleichzeitig fräst in der Nachbarhalle eine Maschine Ornamente in ein riesiges silbern glänzendes Rechteck.

„Das sind Türelemente für die Moschee in Mekka. Die wird ja zurzeit in großem Stil erweitert. Da haben wir einige Aufträge abzuwickeln. Und unter anderem müssen wir also 100 dieser Teile aus einem Vollmaterial herstellen.“

Das Vollmaterial ist in diesem Fall massives, sechs Zentimeter dickes Aluminium. Schon nach Saudi-Arabien verfrachtet sind Edelstahl-Stützelemente für Dachfenster der Moschee. Für Material muss Meenen so wenig Geld ausgeben wie seit Jahren nicht mehr. Die Metallpreise sind weltweit im Sinkflug. Allen voran die Preise für Stahl. Die haben 2015 um bis zu 40 Prozent nachgegeben.

„Das hat für uns natürlich, die wir im Projektgeschäft tätig sind, höchstens positive Auswirkungen, dass wir Materialien günstiger einkaufen können und insofern auch bestimmte Projekte kostengünstiger anbieten können. Und im Moment ist alles gut verfügbar. Selbst wenn wir Material aus Neuwalzungen brauchen, wo wir früher drei, vier, fünf Monate drauf gewartet haben, dann haben wir das im Edelstahlbereich mitunter in vier bis sechs Wochen.“

Bis 2013 hat China seinen eigenen Stahl selbst verbraucht

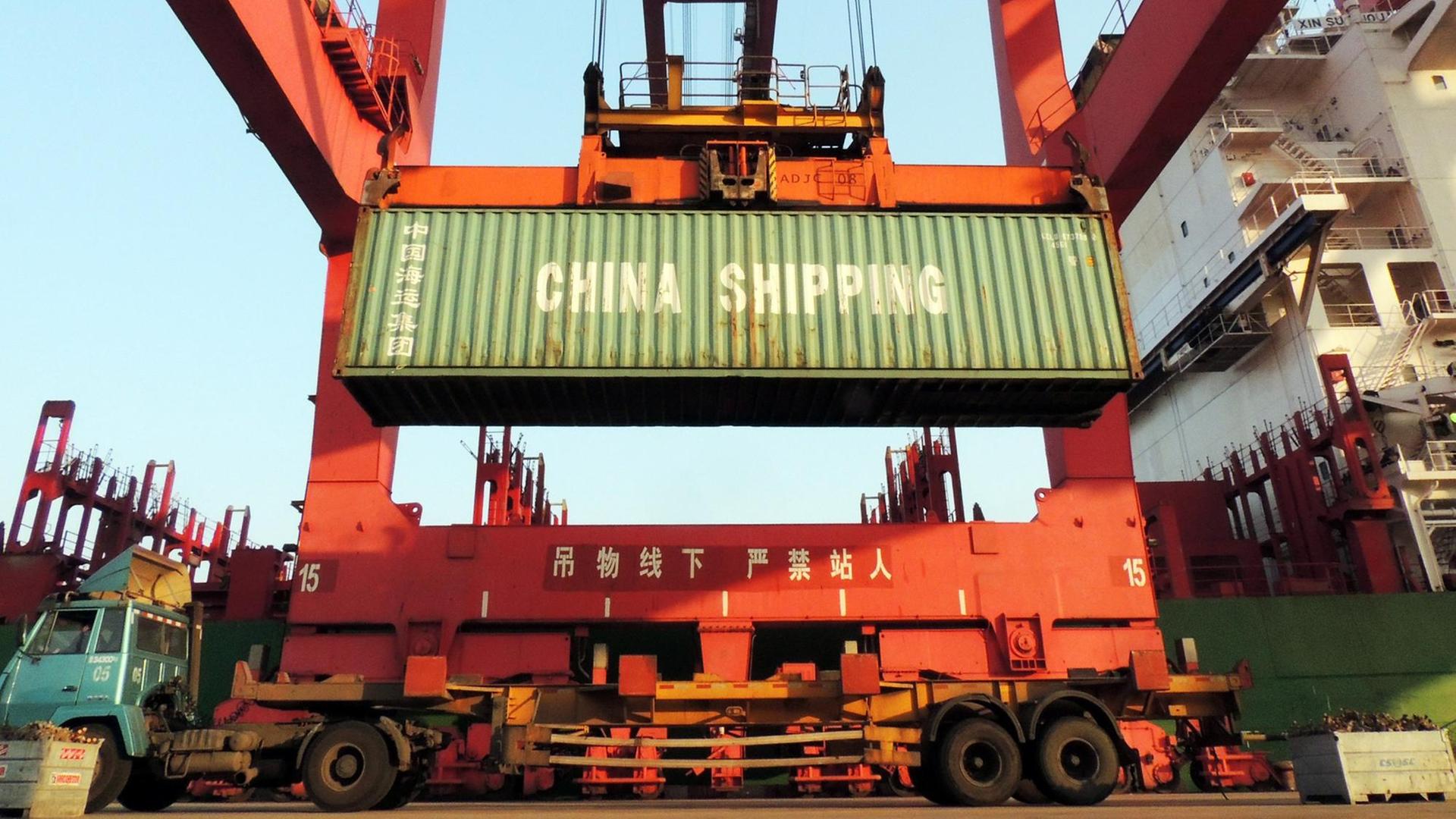

Stahl ist auf der Welt im Überfluss vorhanden. Seit Anfang des Jahrtausends hat sich die weltweite Produktion verdoppelt auf rund 1,6 Milliarden Tonnen im Jahr 2015. Trotz schwacher Weltwirtschaft und weltweit sinkender Nachfrage. Etwa die Hälfte des Stahls kommt inzwischen aus China. Dort sind mit Beginn des Baubooms und der schnellen Industrialisierung Stahlwerke wie Pilze aus dem Boden geschossen. China verwandelte sich innerhalb von kaum mehr als 10 Jahren vom größten Importeur zum mit Abstand größten Hersteller von Stahl.

Bis 2013 hat China praktisch seinen gesamten Stahl selbst verbraucht. Dann war der Stahlhunger allmählich gestillt. Seitdem gehen Massen von China-Stahl in den Export. Und dieses Überangebot drückt auf der ganzen Welt die Preise. Auch für die deutsche Produktion.

Hochofenabstich beim deutschen Branchenprimus ThyssenKrupp Steel in Duisburg. In diesem Werk wird seit 125 Jahren Stahl gekocht. Wie am ersten Tag steht am Anfang die Verhüttung von Eisen. Aus Hochofen 8 ergießt es sich wie flüssiges Feuer durch eine abgeschirmte Rinne in die Tiefe, in einen hochgradig hitzebeständigen Kesselwaggon, der das flüssige Eisen über das werkseigene Schienennetz zu den „Konverterhallen“ bringt. Dort wird aus dem Eisen Stahl. Nach einer halben Stunde etwa wird das Abstichloch im Hochofen wieder verstopft. Männer in bodenlangen silbernen Mänteln bewachen den Vorgang.

„Ich bin jetzt fast 33 Jahre hier, aber Abstich verschließen und Abstich aufmachen, das ist noch mal immer so ein Highlight. Weil, da kann auch immer mal was nicht so richtig laufen und deswegen ist das immer eine spannende Sache. Wird auch nicht langweilig.“

„Das Problem ist, dass dieser Stahl gedumpt unseren Markt erreicht“

Herr über Hochöfen und alle angeschlossenen Produktionsstätten ist Andreas Goss, Vorsitzender von ThyssenKrupp Steel. Von seinem Büro im zehnten Stock aus blickt er auf ein Werksgelände, fünfmal so groß wie Monaco, auf dem rund 27.000 Menschen arbeiten. Das Überangebot aus China macht ihm große Sorgen. 400 Millionen Tonnen Stahl produzieren die Chinesen nach Branchenschätzungen über den eigenen Bedarf. Doch nicht allein in dieser Menge sieht Goss ein Problem, sondern in einer unfairen Wettbewerbssituation.

„Viele Menschen denken, dass China Stahl billiger erzeugen könnte, als das hier in Europa der Fall ist. Das ist nicht so. Der Stahl, der in China erzeugt wird, ist so teuer oder teurer durch die Transportkosten als unser Stahl. Das Problem ist, dass dieser Stahl gedumpt unseren Markt erreicht. Das heißt, er wird angeboten zu Preisen, die auch in China nicht kostendeckend sind.“

Chinesische Stahlwerke sind Staatsunternehmen. Dort arbeiten Millionen Menschen. Der Staat hält auch die unrentabelsten Betriebe durch Kredite, Steuerbefreiung und niedrige Energiepreise künstlich am Leben. „Zombie-Firmen“ stellen Stahl her, den niemand braucht, geben damit aber Millionen Menschen Arbeit. Im marktwirtschaftlicheren Europa stehen dagegen Tausende Jobs auf der Kippe. Der indische Tata-Konzern etwa ist Eigentümer des größten Stahlunternehmens in Großbritannien und will sein gesamtes britisches Stahlgeschäft abstoßen. Tausende Beschäftigte hat Tata im Herbst schon entlassen. In Großbritannien könnte die gesamte Branche untergehen.

„Die Gefahr einer Strukturkrise besteht beim Stahl immer – war über Jahrzehnte aufgrund der Produktivitätsfortschritte und der verringerten oder gleichbleibenden Stahlnachfrage immer ein Thema in der Stahlindustrie. Aber jetzt wird das natürlich beschleunigt. Der Druck erhöht sich eben durch diesen Druck von außen. Die prinzipielle Gefahr, dass auch in Zentraleuropa der Druck höher wird und damit Stellen gestrichen werden, die ist gegeben, ja die ist real.“

„Viele europäische Länder haben das gleiche Problem wie China“

Stahlproduktion ist extrem konjunkturabhängig. Hauptabnehmer sind der Bau, die Autoindustrie und der Maschinenbau. Flaut die Wirtschaft ab, sinkt die Stahlnachfrage rapide. Roland Döhrn am Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung RWI in Essen beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Stahl. Seiner Meinung nach liegen die Wurzeln der aktuellen europäischen Stahlkrise eher hier als in Fernost.

„Das Problem ist ja, dass momentan auch in Europa sehr große Überkapazitäten sind. Das heißt, im Grunde genommen haben viele europäische Länder genau das gleiche Problem wie die Chinesen. Sie haben unterausgelastete Kapazitäten und suchen händeringend nach Absatzmöglichkeiten für ihr Produkt.“

Deutlich weniger Stahl wird gebraucht, sagt Döhrn, seit beispielsweise die Immobilienblase in Spanien und anderen Ländern mit Übersteigerung im Baubereich platzte.

„Auch die hochqualitativen Nachfrager, wie die Automobilindustrie, die erleben ja nicht mehr unbedingt eine Mengenkonjunktur. Sondern der Stahlverbrauch pro Auto geht eher zurück. Sodass wir jetzt momentan in vielen Ländern Industriekapazitäten haben, die sind an einem Bedarf ausgerichtet, den man so Anfang der 2000er-Jahre hatte. Aber wir haben jetzt im europäischen Bereich eine Auslastung, die bei 70 Prozent wahrscheinlich liegt.“

„Es geht um die Zukunft des Stahls an sich“

In deutschen Stahlwerken ist die Auslastung etwas höher. Weil Deutschland, anders als vor allem Großbritannien, immer noch ein Industrieland ist, in dem Autos und Maschinen gebaut werden. Trotzdem hat auch die Salzgitter AG in Niedersachsen, Deutschlands Stahlhersteller Nummer zwei, wieder Stellenstreichungen angekündigt. Thyssen-Krupp Steel setzt für die nächsten Jahre auf eine 31-Stunden-Woche, um weiteren Jobabbau zu vermeiden.

Vor zwei Monaten gingen die Stahlkocher Europas geschlossen auf die Straße. Großdemonstration in Brüssel, 5.000 Menschen, aus Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich. Von Thyssen-Krupp, Salzgitter, Arcelor-Mitall, Tata Steel… – im Geschäftsleben Konkurrenten, hier vereint. Auch Andreas Goss hat mit demonstriert, zusammen mit den Azubis aus seinem Werk. Bei den EU-Entscheidern sollte hängen bleiben: Hier geht es um nicht weniger als um das Überleben einer ganzen Branche.

„Das geht jeden an, egal ob im Vorstand oder als Auszubildender. Es geht um die Zukunft des Stahls an sich. Denn wenn die Strukturen, wie sie jetzt bestehen in dieser Form, aufrechterhalten werden, wird der Stahl selbstverständlich verschwinden aus Europa.“

Die EU aber reagiert zögerlich. Auf einige Blechsorten aus China und auch Russland hat sie Strafzölle verhängt. Die sind aber so niedrig, dass sie die Bleche nur unwesentlich teurer machen. Die EU-Kommission hat höhere Strafen vorgeschlagen, weil es darüber aber Meinungsverschiedenheiten unter den Mitgliedsländern gibt, steckt das Prüfverfahren zurzeit fest. Wirtschaftsexperten haben auch Zweifel am Sinn solcher Zölle. Roland Döhrn vom RWI ist sicher, dass Einfuhren in die EU und vor allem nach Deutschland nur einen Bruchteil des Problems ausmachen.

„In Deutschland ist die Stahlnachfrage in weiten Bereichen von der Qualität her immer noch in einem Bereich, dass da chinesische Stähle nicht wettbewerbsfähig sind, sodass es wohl in stärkerem Maße ein Drittmarkteffekt ist, den wir da sehen.“

Handelsbeschränkungen könnten sich rächen

Europäische Hersteller haben also vor allem das Problem, dass sie ihren Stahl schlechter in andere, „dritte“ Länder exportieren können als früher. Vor allem wenn es um einfachere Stähle geht, Massenware.

„China ist dann, was weiß ich, stärker im Mittleren Osten oder in anderen asiatischen Ländern. Aber das sind Länder, die bisher zum Teil von europäischen Produzenten beliefert wurden. Sodass also die Verdrängungseffekte da sind. Und das sind Effekte, da hilft eine Anti-Dumping-Klage gegen China gar nicht viel.“

„China ist dann, was weiß ich, stärker im Mittleren Osten oder in anderen asiatischen Ländern. Aber das sind Länder, die bisher zum Teil von europäischen Produzenten beliefert wurden. Sodass also die Verdrängungseffekte da sind. Und das sind Effekte, da hilft eine Anti-Dumping-Klage gegen China gar nicht viel.“

Außerdem warnt Döhrn, dass China sich mit Handelsbeschränkungen gegen europäische Waren rächen könnte. Und das könnte gerade für die Exportnation Deutschland mehr Nachteile als Vorteile bedeuten.

„Das Unangenehme bei solchen Anti-Dumping-Verfahren ist ja auch, dass man ja auch mit Retorsionsmaßnahmen rechnen muss. Dass also China plötzlich bei den Abgasvorschriften für deutsche Autos genauer hinguckt. Und sagt: nee, also die lassen wir jetzt erst mal nicht rein. Egal, ob sich da in China selbst jemand um die Abgasnorm schert, aber das ist ein gutes Argument, um, sagen wir mal, das heimzuzahlen. Das sind so handelspolitische Kriege, die bringen letztendlich nicht viel.“

Rund 90.000 Menschen in Deutschland in Stahlproduktion beschäftigt

Dennoch kann Roland Döhrn nachvollziehen, dass sich Wirtschaftspolitiker für ihre Stahlstandorte engagieren. In Deutschland sind rund 90.000 Menschen in der Stahlproduktion beschäftigt. Die Stahlwerke konzentrieren sich auf nur noch wenige, hauptsächlich strukturschwache Regionen: das Saarland, Bremen oder das Ruhrgebiet.

„Und es ist halt eben für den Arbeitsmarkt in Duisburg der entscheidende Arbeitgeber. Oder für den Arbeitsmarkt in Salzgitter ist das der entscheidende Arbeitgeber. Und von daher sind dort Widerstände gut zu organisieren, und diese Widerstände werden von der Politik auch sehr ernst genommen. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Stahlindustrie ja momentan von mehreren Seiten unter Druck gerät. Und vielleicht ist das, was momentan da gegen China passiert, in gewissen Teilen auch ein Stellvertreterkrieg. Also die Stahlindustrie hat massive Probleme, wenn beispielsweise Emissionsregeln geändert werden.“

Döhrn spricht den Versuch der EU an, den Klimawandel durch neue Richtlinien zum CO2-Ausstoß zu verlangsamen. So soll der Emissionsrechtehandel ab 2021 reformiert werden. Auch an CO2-Zertifikaten gibt es einen Überschuss auf dem Markt. Dadurch sind sie so billig, dass es für viele Firmen kaum lohnt, in klimafreundliche Technologie zu investieren. Also will die EU die Zertifikate verknappen und dadurch verteuern. Für die europäische Stahlindustrie, sagt ThyssenKrupp Vorstand Andreas Goss, eine Katastrophe. Eisenverhüttung für die Stahlgewinnung funktioniert nicht ohne Kohlenstoff. Nur mithilfe von Koks kann Eisen aus Eisenerz gelöst werden.

„Thyssen Krupp Stahl würde im Prinzip in der Handelsperiode von 2020 bis 2030, also über einen Zeitraum von zehn Jahren, mehr als 100 Millionen pro Jahr mehr zahlen müssen als bisher, um eben diese Emissionsrechte zu erwerben. Das wären 100 Millionen pro Jahr für eine einzelne Firma Kosten mehr, die sonst kein Wettbewerber außerhalb der EU hat.“

„Thyssen Krupp Stahl würde im Prinzip in der Handelsperiode von 2020 bis 2030, also über einen Zeitraum von zehn Jahren, mehr als 100 Millionen pro Jahr mehr zahlen müssen als bisher, um eben diese Emissionsrechte zu erwerben. Das wären 100 Millionen pro Jahr für eine einzelne Firma Kosten mehr, die sonst kein Wettbewerber außerhalb der EU hat.“

Stahlaktionstag der IG-Metall am Montag

Morgen wird es gegen diese Pläne deutschlandweit einen Stahlaktionstag der IG-Metall geben: Großkundgebungen in Saarbrücken, Völklingen, Dillingen, und Neunkirchen im Saarland, vor dem Kanzleramt in Berlin und vor dem ThyssenKrupp-Werk in Duisburg. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Vertreter der Landesregierung Nordrhein-Westfalen haben ihre Teilnahme zugesagt. Gabriels NRW-Kollege Garrelt Duin, SPD, beurteilt die Lage ähnlich wie die Konzernbosse:

„Wenn die Belastung für die deutsche Stahlindustrie weiter steigt, dann wird Stahl irgendwann nicht mehr in Deutschland produziert, sondern nur noch in China. Dann sind wir angewiesen auf die Importe von einem Stahl, der zu wesentlich schlechteren Bedingungen für das Klima hergestellt wird.“

„Wenn die Belastung für die deutsche Stahlindustrie weiter steigt, dann wird Stahl irgendwann nicht mehr in Deutschland produziert, sondern nur noch in China. Dann sind wir angewiesen auf die Importe von einem Stahl, der zu wesentlich schlechteren Bedingungen für das Klima hergestellt wird.“

Bei der SPD ist es nicht ungewöhnlich, dass sie sich dem Klima, aber auch den Industriebeschäftigten verpflichtet fühlt. Aber selbst die Grünen in Deutschland sehen in modernen europäischen Stahlwerken für das Klima das kleinere Übel. In der Bremischen Bürgerschaft hat ihre Fraktion im Februar einen Antrag für den Erhalt dieser Industrie in Bremen eingebracht. Arcelor Mittal beschäftigt dort 3.500 Leute. In der Debatte plädierte der grüne Abgeordnete Björn Fecker für Sonderrechte im CO2-Handel.

„Mein Eindruck ist, dass die Stahlindustrie in Bremen viel weiter in der Frage des Klimaschutzes ist als es mancher wahr haben will. Schauen Sie sich doch mal die Bremer Werte an. Auf eine Tonne Stahl kommt in Bremen circa eine Tonne CO2. Ein chinesisches Stahlwerk emittiert bei gleicher Produktion 1,8 Tonnen CO2. Da reden wir doch quasi von einem Vorzeigebetrieb unter den Bedingungen, unter denen nun einmal Stahl produziert wird. Das ist aus grüner Sicht ein klarer Standortfaktor, ein Standortvorteil für Bremen.“

Qualitätsunterschiede zwischen China und Deutschland

China will seiner Industrie frühestens 2030 CO2-Einsparungen verordnen, um das schwächelnde Wachstum nicht noch stärker zu gefährden. Und auch Pekings Pläne, die unrentabelsten Stahlwerke zu schließen und eine halbe Million Stahlkocher zu entlassen, wird am Preisgefälle nicht viel ändern. Dadurch reduziert sich das chinesische Überangebot gerade mal von 400 auf 300 Millionen Tonnen. Auf dem Massenmarkt wird China wohl noch lange unschlagbar bleiben. Anders ist es bei Fragen der Qualität. Das hat Aquatec-Chef Martin Meenen feststellen müssen, als er in China hochwertigen Duplexstahl für den Fassadenbau bestellt hat.

„Und da haben wir eine ziemliche Bruchlandung gemacht. Wir haben qualitativ große Probleme gehabt. Wir haben es bei der Analyse der Gussteile zum Teil erst nach der Bearbeitung hier feststellen können. Und haben uns dann entschlossen, mitten in einem Großprojekt auf den deutschen Markt zurück zu gehen und die Teile hier bei einem deutschen Gießereiunternehmen zu kaufen. Was dann auch sehr gut funktioniert hat, da gibt es einfach Jahrzehnte lange Erfahrung gerade im Bereich der Duplexstähle. Man spricht die gleiche Sprache und hat die ganze Sache vor der Haustüre, und man muss nicht immer ein paar Tage eine Reise auf sich nehmen.“

„Und da haben wir eine ziemliche Bruchlandung gemacht. Wir haben qualitativ große Probleme gehabt. Wir haben es bei der Analyse der Gussteile zum Teil erst nach der Bearbeitung hier feststellen können. Und haben uns dann entschlossen, mitten in einem Großprojekt auf den deutschen Markt zurück zu gehen und die Teile hier bei einem deutschen Gießereiunternehmen zu kaufen. Was dann auch sehr gut funktioniert hat, da gibt es einfach Jahrzehnte lange Erfahrung gerade im Bereich der Duplexstähle. Man spricht die gleiche Sprache und hat die ganze Sache vor der Haustüre, und man muss nicht immer ein paar Tage eine Reise auf sich nehmen.“

Weil es in Deutschland Industrie gibt, die besondere Qualitäten nachfragt, sieht Wirtschaftswissenschaftler Roland Döhrn die deutsche Stahlproduktion noch nicht in ihrer Existenz gefährdet. Solange zum Beispiel Autobauer immer neue leichte, aber hochfeste Stähle für immer leichtere Fahrzeugteile brauchen und im eigenen Land Hersteller haben, mit denen sie im Austausch solche Materialien entwickeln können, hat deutscher Stahl seiner Meinung nach noch eine Zukunft.

„Also ich sehe wirklich erst eine Gefahr, dass Stahl aus der deutschen Produktion verschwindet, erst in dem Moment, in dem hier auch die Autoindustrie oder der Maschinenbau verschwinden würden.“

Doch wird sich die Industrie in Europa voraussichtlich neu verteilen. Als Tata-Steel vor zwei Wochen seinen Rückzug aus Großbritannien ankündigte, machten die Aktien von ThyssenKrupp, Salzgitter und Arcelor Mittal sofort einen Satz nach oben. Die Börse setzt darauf, dass am Ende wenige starke Unternehmen übrig bleiben. Spekuliert wird, ob Tata bei Thyssen-Krupp einsteigt. Die Thyssen-Krupp-Konzernleitung schweigt dazu, lässt aber wissen, dass sie Konsolidierungen für sinnvoll hält. Die Branche wird in Europa wohl noch nicht untergehen, aber schrumpfen und sich ganz neu ordnen.