Wie diese Antworten aussehen könnten, testet die europäische Weltraumbehörde ESA heute schon einmal. In einem Experiment, bei dem der Astronaut Tim Peake auf der Internationalen Raumstation einen 'Mars-Rover' fernsteuern soll - allerdings einen, der sich nicht auf dem Mars befindet, sondern in Großbritannien, in einem der Mars-Oberfläche nachgebildeten Testgelände.

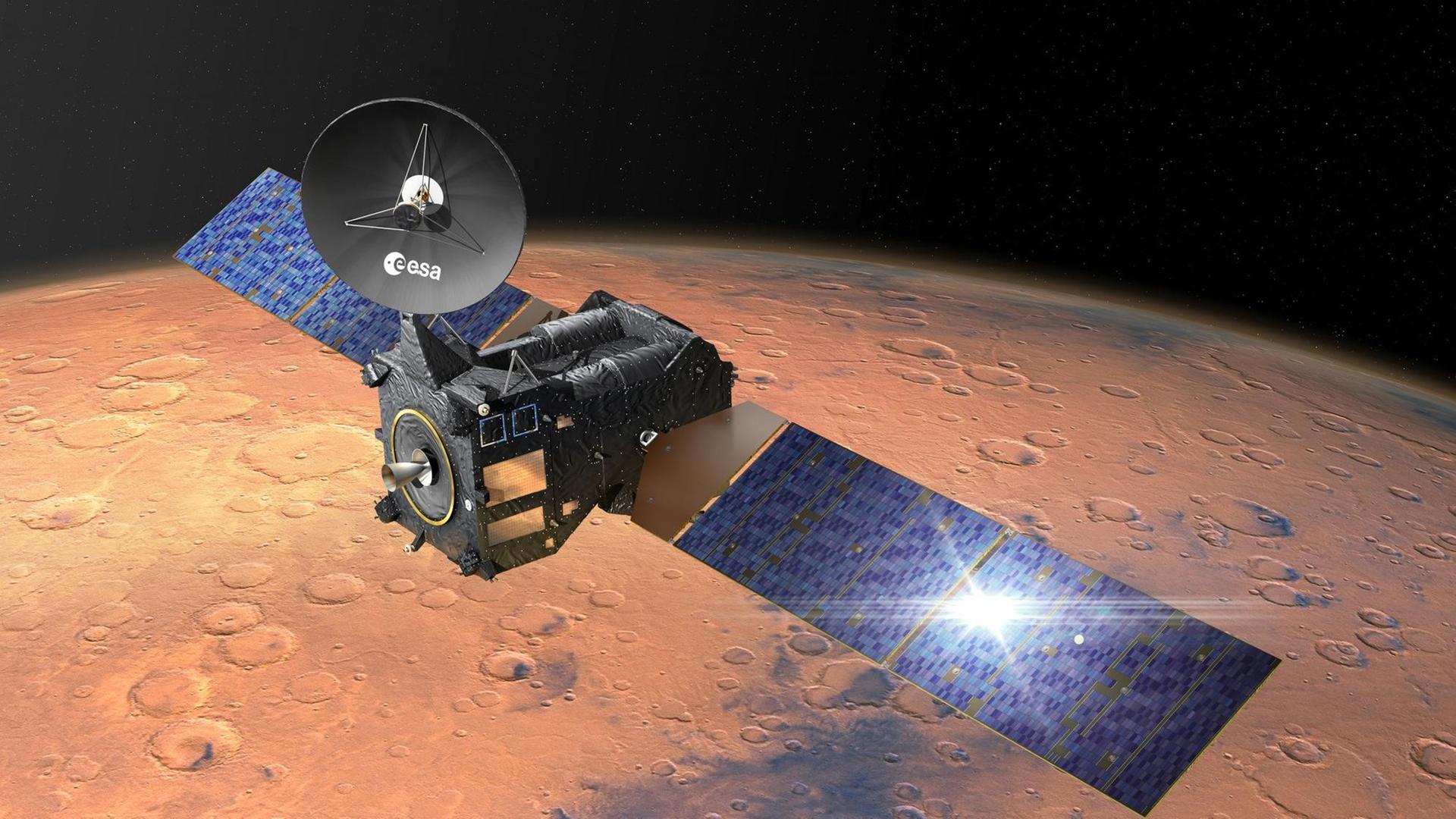

SUPVIS-M, so heißt das Projekt, bei dem über eine Art Weltraum-Internet Befehle von der ISS zu dem Rover übermittelt werden sollen. Unser Reporter Maximilian Schönherr berichtet aus dem ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt, wo die Kommunikationsfäden zusammen laufen.

Ralf Krauter: Herr Schönherr, was tut sich da gerade bei ihnen?

Maximilian Schönherr: Also ich bin in einem Raum, der ziemlich klein ist, mit ungefähr neun oder zehn Experten, die hier diese Mission leiten. Das Erstaunliche ist: Es fing tatsächlich holprig an, weil die Batterie von dem Rover in Stevenage im Norden von London - gebaut von Airbus Industries - ausgewechselt werden musste.

"Am härtesten wird hier das DTN-Protokoll getestet"

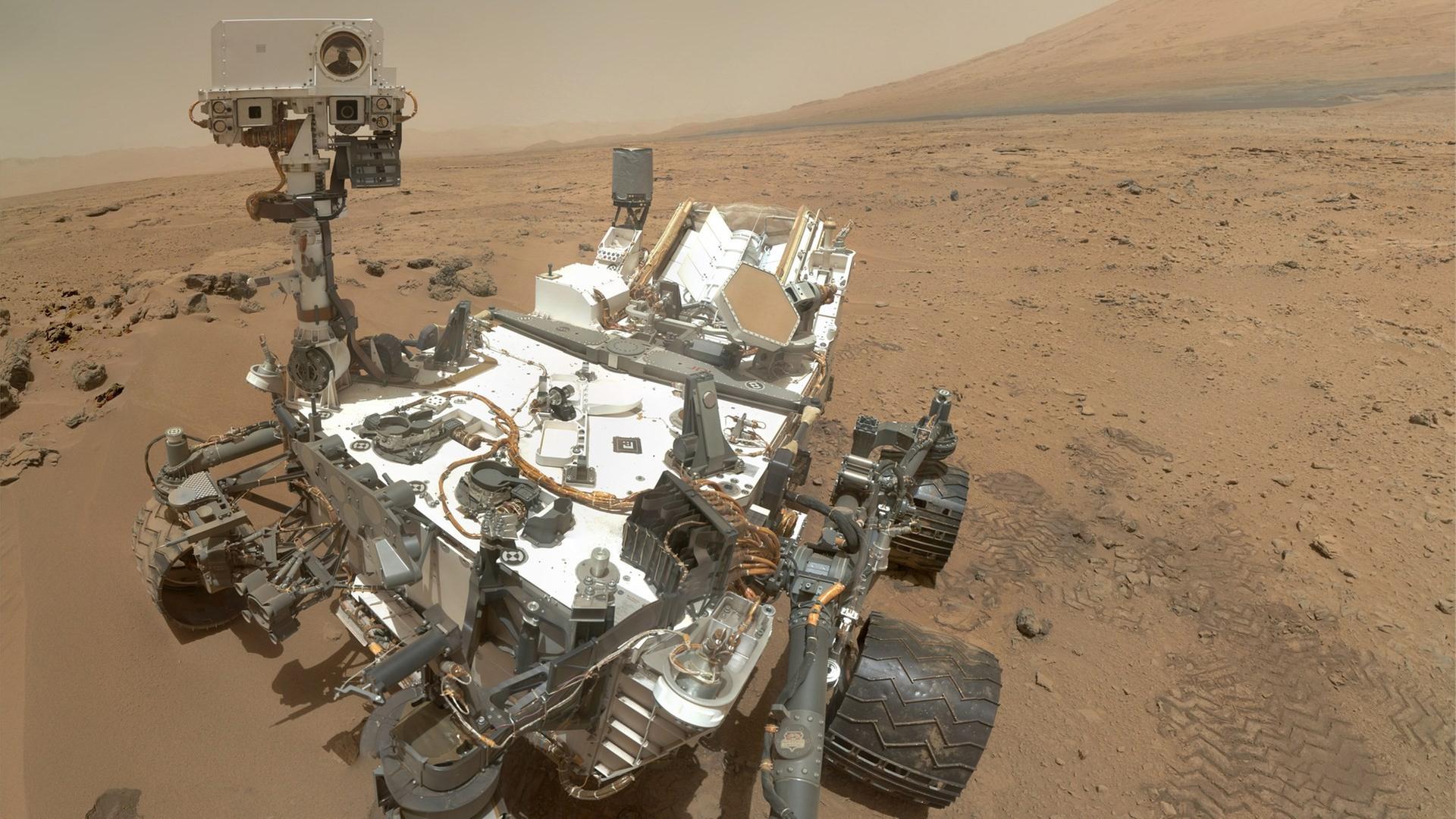

Und jetzt steuert der Astronaut Tim Peake von der ISS aus über unser Kontrollzentrum hier den Roboter in eine Art Höhle hinein. Das Ganze ist dort so ein Areal von 30 mal 30 Metern in einer Art Turnhalle. Dort muss er zehn Objekte finden, die er nicht mit bloßem Auge, also den Standard-Detektoren, finden kann, sondern nur mit UV-Licht-Bildgebung.

Krauter: Wie realistisch ist denn dieses Übungsszenario, was der Tim Peake dort gerade durchläuft, für zukünftige Weltraummissionen wirklich?

Schönherr: Am härtesten wird hier das DTN-Protokoll getestet, mit dem man die Verzögerungen, also die längeren Laufzeiten, in Kauf nehmen kann. Wir haben im Moment eine Verzögerung von 800 Millisekunden, das ist fast eine Sekunde. Das geht zum Beispiel, wie vor einigen Monaten beim DLR, mit dem Handshake eines ISS-Kosmonauten mit einem Roboter auf der Erde. Da ging es um Haptik, da musste man präzise arbeiten, im wenigen Millisekundenbereich. Das ist hier nicht der Fall. Hier geht es eher um die groben Steuerungen und dafür ist das Experiment durchaus wichtig.

Krauter: Sie haben es gerade erwähnt: Am 17. Dezember 2015 haben Sie für uns aus Oberpfaffenhofen berichtet. Dort stand damals der Roboterarm, den ein anderer ISS-Astronaut dann ferngesteuert hat und der dann in Oberpfaffenhofen vor Ort einem der Anwesenden die Hand gedrückt hat. Also eine Echtzeitkooperation zwischen der Internationalen Raumstation und einem Menschen auf der Erde. Sie haben jetzt gesagt, dass die Zeitverzögerung dieses Mal weniger kritisch ist, weil man eben nicht direkt kooperiert. Heißt das, dass die ganze Übung dieses Mal einfacher ist, weil letztendlich der Informationsaustausch nicht so genau getaktet sein muss?

"Der Rover fährt zwei Meter pro Sekunde"

Schönherr: Ja, sie ist in vieler Hinsicht einfacher, weil es wirklich nicht auf die Sekunde ankommt. Der Rover fährt sowieso nur zwei Meter pro Sekunde maximal und dann kann man ihn schnell stoppen, indem der Astronaut auf den Stopp-Knopf auf seinem rechten Laptop drückt. Er hat gerade zwei Laptops vor sich und er macht die Besuche dieser kleinen Felsblöcke, die ihm in den Weg gestellt wurden, sehr souverän, sehr langsam und präzise. Er guckt mit der Kamera herum, das sind typische Orbit-Erkundungsmaßnahmen, die dann später so laufen sollen, dass der Astronaut in der Raumfähre zum Beispiel direkt unter ihm einen Roboter auf dem Mars steuert. Darauf zielt das Ganze ab.

Die NASA macht solche Roboter-Fernsteuerungen schon länger mit etwas autonomeren Robotern. Der hier hat gar keine Autonomie, ganz praktisch, ganz bewusst, und die haben eine Zeitverzögerung von 20 Minuten, das würde für so etwas hier natürlich überhaupt nicht gehen.

Krauter: Wie stehen die Chancen, dass Tim Peak die Aufgabe erfüllen wird? Sie sagen, er meistert es bisher ganz gut, also kommt da kein Stress auf?

Schönherr: Also es sieht witzig aus, weil er seit ungefähr 20 Minuten im Eingang von der Höhle steht. Er sieht dort nichts mehr mit seinem Roboter, es ist stockdunkel, er muss mit UV-Signalen umgehen. Also von hier aus sieht es gut aus, aber er geht schleichend rein. Und hier gehen die Wetten, wie viele von diesen kleinen Felsen er dann, wie in einem Computerspiel, tatsächlich entdecken wird - die Wetten gehen so zwischen drei und sieben. Aber alle zehn wird er nicht finden.