Fast ein Jahr ist es nun her, dass die russische Armee die Ukraine angegriffen hat. Zehntausende Menschen sind seit diesem 24. Februar 2022 gestorben. Ein Ende des Krieges ist nicht abzusehen. Der Krieg ist eine Zäsur für die ukrainische Gesellschaft und damit auch für den Sport.

"Die Leute, die noch im Sport sind, sind in einem Jahr verarmt", sagt Mark Perelmann im Deutschlandfunk-Sportgespräch. "Die versuchen mit ihren letzten Vermögen, oder mit dem, was sie noch haben, zu den Wettkämpfen zu kommen." Perelmann ist ehemaliger Fechter. Er ist in der Ukraine geboren, lebt seit seinem siebten Lebensjahr in Deutschland. Aktuell ist er als Trainer und Schiedsrichter aktiv und war in dieser Funktion im vergangenen Jahr bei vielen internationalen Turnieren dabei.

Natürlich stehe auch das Training der ukrainischen Fechterinnen und Fechter unter dem Eindruck des Krieges, sagt Perelmann. "Was man mir erzählt, hört sich sehr makaber an. Zum Teil wird trainiert und dann ist mitten im Training wieder Luftalarm. Da müssen sie sich wieder verstecken".

Ukrainische Fecht-Meisterschaften als Botschaft

Im U17-Bereich seien trotzdem ukrainische Meisterschaften ausgetragen worden. "Da sind extra Sportler aus ganz Europa wieder nach Kiew gekommen. Die haben die Wettbewerbe mit Generatoren durchgeführt. Und die Wettkämpfe mussten aufgrund von Luftalarm unterbrochen werden." Damit wolle man aber eine Botschaft senden, sagt der 28-Jährige: "Die Leute wollen zeigen, dass man das Land nicht verlassen will. Dass man vielleicht nicht mehr im Land ist, aber dass man auf jeden Fall wieder zurückkommen will und dass man sich nicht von Russland verängstigen lässt."

Hilfe für betroffene Athletinnen und Athleten sei nach Beginn des Krieges auch aus Deutschland gekommen, berichtet Léa Krüger, ebenfalls Fechtern und Präsidiumsmitglied der unabhängigen Athletenvereinigung "Athleten Deutschland". "Die Resonanz von deutschen Sportverbänden und auch von Athleten war ganz groß. Die Organisation 'Athletes for Ukraine' mit Felix Loch hat sich sehr, sehr stark eingesetzt. So wie der deutsche Fechterbund dann Athletinnen und Athleten aufgenommen hat, haben das dann auch andere Organisationen und Verbände gemacht." Dazu gebe es auch Stiftungen, die vor allem Nachwuchsathletinnen und -athleten unterstützen. "Solange der Angriffskrieg weitergeht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch diese Unterstützung weitergeht."

Es sei wichtig, immer wieder zu erwähnen, wie wichtig diese Hilfe sei, so Krüger. "Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Bevölkerung in Deutschland zum Teil ein bisschen müde geworden ist, darüber zu hören, was ein Stück weit auch verständlich ist, weil man sich irgendwie daran gewöhnt hat."

Mehr als 220 ukrainische Trainer und Sportler gefallen

Viele Sportlerinnen und Sportler mussten jedoch in der Ukraine bleiben, einige mussten sogar in den Krieg ziehen. Laut ukrainischer Regierung sind mittlerweile mehr als 220 Trainer und Sportler im Krieg gefallen. Auch Verwandte von Sportlerinnen und Sportlern fallen dem Krieg zum Opfer, berichtet Perelmann. "Solche Geschichten häufen sich immer mehr. Das ist einfach nur eine Katastrophe."

Der Auftrag der noch aktiven Sportlerinnen und Sportler sei laut Perelmann folgender: "Die sagen sich, wir nutzen unserem Land mehr, wenn wir das Land im Sport repräsentieren und die Softpower bilden. Dass wir das Land nach außen tragen, damit die Ukraine sichtbar bleibt und nicht vergessen wird. Das ist deren Aufgabe. Man muss bedenken, nicht jeder kann an der Front kämpfen und der Krieg wird nicht nur an der Front geführt. Den Krieg muss man in einem Großen und Ganzen betrachten. Und deswegen tut jeder sein Bestes, damit die Ukraine als Land selbstständig bleibt und das Wort Ukraine in der Zukunft überhaupt existiert."

Krüger: "Russland instrumentalisiert Sport seit Jahren"

Dass der Sport für Kriegszwecke instrumentalisiert wird, passiere schon seit Jahren, sagt Krüger. "Und zwar von Russland in den letzten Jahren ganz massiv. Man muss aber auch leider sagen, nicht nur von Russland. Es gibt auch andere Regime, die das ebenfalls nutzen und deswegen ist jetzt keine Neuigkeit, dass die Ukraine jetzt sagt, wir möchten hier eine Präsenz zeigen." Das sei wie eine Befreiung, oder ein Gegenschlag, sagt Krüger. "Mit der Instrumentalisierung des Sports in der Politik und zu Propagandazwecken haben wir mit Blick auf Russland in den letzten Jahren schon viel erlebt."

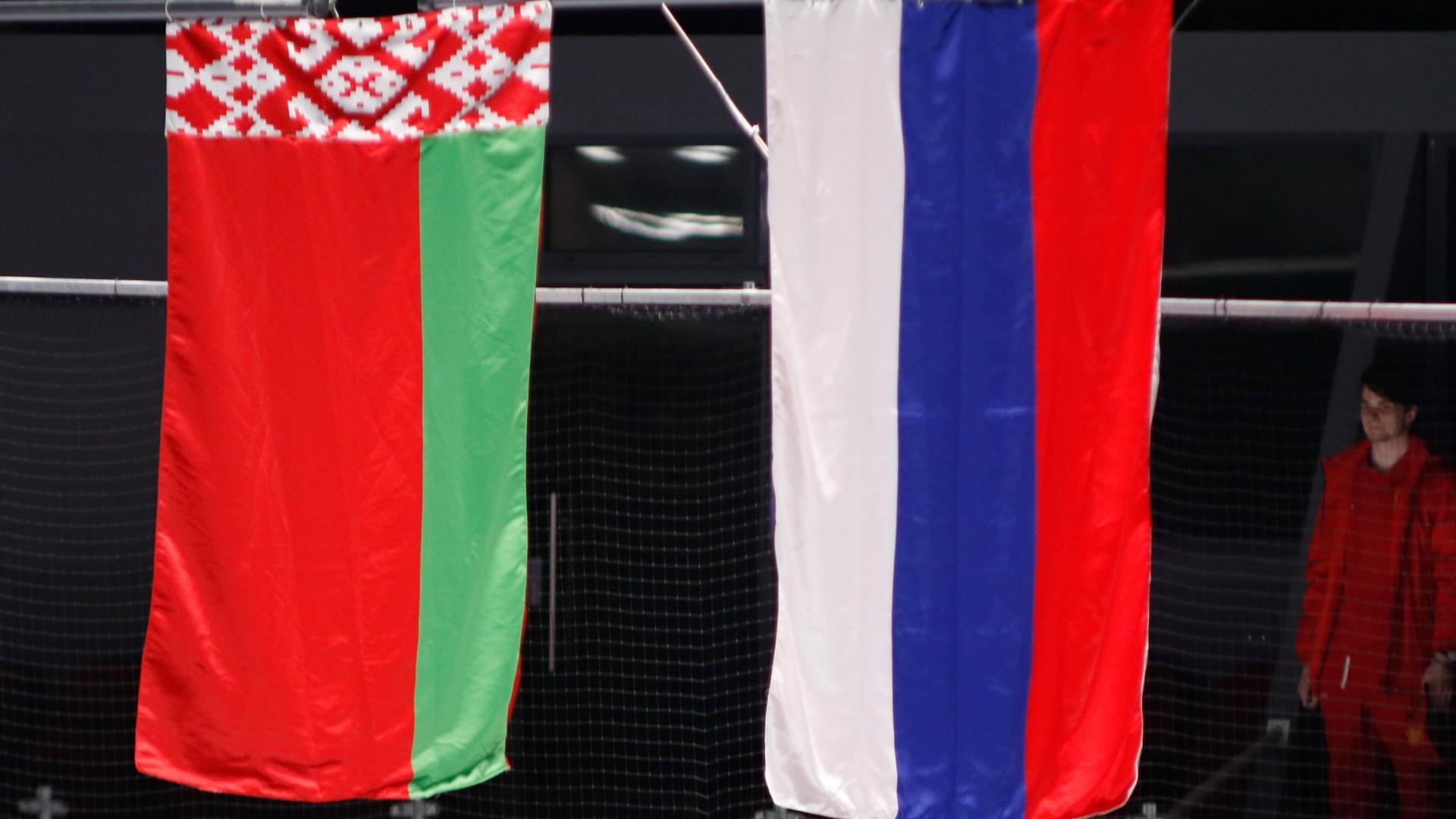

Großes Thema ist aktuell der Umgang des Weltsports mit russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten. Das Internationale Olympische Komitee will diese Sportlerinnen und Sportler nun bei den Olympischen Spielen 2024 unter neutraler Flagge wieder zulassen, sofern sich diese nicht aktiv für den Krieg eingesetzt haben.

Sportlerinnen und Sportler gegen Wiederzulassung russischer Athletinnen und Athleten

"Das große Problem ist, dass sehr viele russische Sportler in Staatsstrukturen sind", sagt Perelmann. "Es ist sehr fragwürdig, ob wir diese Leute zu den Spielen zulassen sollten." Von den restlichen Sportlerinnen und Sportlern sei "keiner begeistert, wenn die Russen zu diesem Zeitpunkt wieder zurückkehren". Dem stimmt Krüger zu: "Die Meinungen gehen ganz klar dort hin, dass man sagt: nein, eine Wiederzulassung der russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten zum jetzigen Zeitpunkt wird von niemandem befürwortet."

Einige Sportlerinnen und Sportler hätten laut Krüger für den Fall über einen Boykott gesprochen. "Ein großes, schwieriges Thema", sagt die 27-Jährige. "Eigentlich muss man doch darüber sprechen, was für Sanktionen man einem Staat und einem NOK auferlegen kann, wenn Werte und Regeln des Sports so massiv verletzt werden." Diese Debatte fehle "völlig".

Perelmann fügt an: "Wer unbedingt starten will und das Regime nicht unterstützt, für den bieten sich Möglichkeiten", sagt er in Anspielung auf die russischen Athletinnen und Athleten, die mittlerweile dank einer doppelten Staatsbürgerschaft für andere Länder starten. Krüger ergänzt: "Wenn man sich so deutlich gegen den Krieg ausspricht und eine neue Staatsbürgerschaft annimmt, dann gehört man in dem Sinne auch nicht zum russischen NOK. Und dann kann man ja für das das andere Land starten."

Krüger: Gegen den Krieg stellen für Russen ein "schwieriger Schritt"

In Russland und Belarus sei es den Sportlerinnen und Sportlen jedoch gar nicht möglich, sich gegen das Regime zu stellen, sagt die Fechterin. "Es hängen Karrieren, es hängen Leben und es hängen auch finanzielle Aspekte daran. Die ernähren teilweise ihre Familien und sich dann gegen den Krieg zu stellen, ist ein schwieriger Schritt. Man kann eigentlich von keinem Athleten erwarten, das so aktiv handzuhaben."

Dazu müsse laut Krüger definiert werden, was es bedeute, sich nicht aktiv für den Krieg auszusprechen. "Wo zieht man da die Linie?", fragt sie. Sie sehe das IOC in der Pflicht, diese Diskussion zu leiten. "Es müsste Kontrollmechanismen geben, es müsste Sanktionen geben. Es müsste aufgeschrieben werden, was passiert, wenn das überschritten wird. Und dann eben auch: Wer kontrolliert das? Wer sanktioniert? Ich glaube, da ist ganz viel Potential und ich glaube, dass es dringend notwendig ist. Aber momentan glaube ich noch nicht an den Glauben des IOC und der anderen NOKs jetzt da mal richtig reinzugehen."

Olympia-Boykott ein "schwieriges Thema"

Sollten russische und belarussische Sportlerinnen und Sportlerinnen und Sportler an den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen, reagiert die Ukraine womöglich mit einem Boykott. "Ein schwieriges Thema", sagt Perelmann. "Aber ich habe volles Verständnis für die Sportler, die dann sagen, wir wollen nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen."

Das Problem sei, so Perelmann, dass viele russische Sportlerinnen und Sportler in Staatstrukturen verankert seien. "Und aus diesem Grund wollen die ukrainischen Sportler nicht teilnehmen, wenn diese Sportler teilnehmen. Und werden sie zugelassen, wird es leider so sein, dass diese Sportler teilnehmen. Ansonsten gibt es fast keine russische Nationalmannschaft."

Krüger habe zuletzt bei einer Meisterschaft mit einer ukrainischen Athletin über das Thema gesprochen. "Sie sagt, dass sie momentan, selbst wenn sich ein russischer Sportler gegen den Krieg gestellt hat oder unter neutraler Flagge antreten würde, sie ihn nicht sehen will."

Ein Boykott gehe jedoch immer zu Lasten der Athletinnen und Athleten, so Krüger. "Bei uns fängt jetzt ab April die Olympia-Qualifikation an, wie in vielen anderen Sportarten auch. Das, wofür man sein ganzes Leben lang gearbeitet hat. Jetzt einfach zu sagen: Nein, jetzt trete ich nicht an und überlasse den russischen Athleten dann irgendwie doch frei das Feld, das ist eine Wahnsinnsentscheidung. Und deswegen finde ich Boykotts blöd. Es muss für jede Athletin und jeden Athlet eine persönliche Entscheidung bleiben dürfen. Es sollte nicht von einer oberen Instanz entschieden werden."