"Unser Slogan ist mittlerweile: Wenn wir die Versorgung, die wir jetzt haben, aufrechterhalten können, wäre das ein Erfolg." Sagt Peter Noack, niedergelassener Chirurg und Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Aus seiner Stimme klingt Ernüchterung. "Sie noch zu verbessern, fällt unsagbar schwierig bei dem Nachwuchsmangel. Wenn aber extrem Nachwuchs fehlt, dann ist am Ende klar, kann die Versorgung nicht so aufrechterhalten werden wie bisher. Insbesondere natürlich auf dem flachen Land."

Brandenburg hat vor allem dies: flaches Land – und ein sich zuspitzendes Problem. Dreißig Prozent der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sind älter als 60 Jahre. Um die Lücken zu stopfen, die sich auftun, hat das Land Brandenburg 2019 ein Stipendienprogramm aufgelegt: Pro Semester werden 35 Studierende der Medizin mit monatlich eintausend Euro unterstützt, im Gegenzug müssen sie für mindestens fünf Jahre im Nordosten bleiben. Der KV-Vorsitzende Noack hofft auf „Klebeeffekte“. "Damit die Studenten, die mal in Brandenburg arbeiten, dann auch hierbleiben, eine Facharztausbildung machen. Dazu müssen sie sich auch verpflichten."

Brandenburg: Stipendienprogramm für Landärztinnen- und Ärzte

Bei vorzeitigem Wegzug aus Brandenburg droht eine Rückzahlungsforderung. Ob diese Mischung aus Geldanreiz und Zwang funktioniert, ist offen. Noch ist keiner der Stipendiaten mit der Ausbildung fertig. Was die Kassenärztliche Vereinigung sagen kann: Zu diesem Wintersemester hat es 38 Anträge auf die ausgelobten 35 Stipendien gegeben, 34 davon sind förderfähig. Die Nachfrage ist also überschaubar. Dreiviertel der Bewerber sind Frauen. Und die meisten haben eine Bindung an die Region. So auch Helen. Die 23-jährige kommt aus Brandenburg und ist im Februar mit ihrem Partner aufs Dorf gezogen, an die Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Wegen des Stipendiums – aber auch aus Überzeugung. "Ich komm´ ja vom Dorf und ich wollte schon immer aufs Dorf und ich habe mich eher gefreut. Mein Partner ist auch ein Landei, von daher hat das super gepasst."

Noch ein gutes Jahr, dann ist sie fertig. Zurzeit pendelt sie zwischen Stadt und Land, die anschließende Facharztausbildung zur Allgemeinmedizinerin soll in Brandenburg stattfinden. Sie kann sich ein Leben als Landärztin gut vorstellen – auch wenn sie aus ihren Praktika weiß, dass die Trennschärfe zwischen beruflich und privat nicht immer gegeben ist.

"Je länger die Patienten in der Praxis sind, desto mehr erfährt man ja irgendwo voneinander. Die wissen natürlich auch, wie man die Ärzte unabhängig von den Sprechzeiten erreichen kann. Aber, letztendlich schreckt mich das nicht ab. Genau das ist ja auch der Reiz am Landarzt-Sein, – man ist irgendwie ein Bestandteil von dem Leben von den Leuten." Bis sie mit Studium und Weiterbildung fertig ist, werden allerdings noch mindestens sechs weitere Jahre vergehen.

Kommune gründet medizinisches Versorgungszentrum

So lange wollte und konnte man in Baruth/Mark im Landkreis Teltow-Fläming nicht warten. Die ländliche 4.000-Einwohner-Stadt liegt rund 60 Kilometer südlich von Berlin. Bis vergangenes Jahr betreuten zwei niedergelassene Hausärzte die Menschen hier – 85 und 65 Jahre alt. Nachfolger waren nicht zu finden – trotz breit gestreuter Anzeigen, wie Bürgermeister Peter Ilk feststellen musste.

"Es werden landauf, landab so viele Nachfolger gesucht – das wird überlesen. Warum sollten die ausgerechnet nach Baruth kommen? Wir haben das groß in unseren Bekanntenkreisen, in unseren Vereinen gestreut, sodass viele Leute mitgeholfen haben."

Schließlich nahm die Kommune die Sache 2021 selbst in die Hand – und gründete ein Medizinisches Versorgungszentrum. Hier arbeiten mittlerweile vier Ärztinnen und Ärzte zusammen, alle in Teilzeit, über den Umweg einer GmbH als Angestellte der Stadt. Bürgermeister Ilk ist stolz darauf, dass es gelungen ist, neue Ärztinnen und Ärzte nach Baruth/Mark zu holen. Das Angestelltenverhältnis sei für junge Leute attraktiv, Wohnraum erschwinglich. Und manchmal habe auch der Zufall geholfen. Auf der Suche nach einem Restaurantbetreiber fürs Schlosscafé stellte sich etwa heraus, dass der Ehemann der Bewerberin Allgemeinmediziner ist.

"Da gab es dann das Gespräch: Gut, fangen Sie bei uns im Café an und ihr Mann dann im MVZ als Doktor. So konnten wir dann beide „einfangen“, sozusagen."

11.000 Hausarztstellen werden bis 2035 in Deutschland fehlen

Brandenburg ist nicht das einzige Flächenland, das händeringend nach Landärzten sucht. Eine Untersuchung der gemeinnützigen Robert-Bosch-Stiftung zeigt: Bis 2035 werden in Deutschland etwa 11.000 Hausarztstellen unbesetzt sein. Fast 40 Prozent der Landkreise droht damit die Unterversorgung.

Der Deutsche Ärztetag, das „Parlament“ der deutschen Ärzteschaft, hat im Mai dieses Jahres deshalb an die Bundesländer appelliert, die Zahl der staatlich finanzierten Medizinstudienplätze kurzfristig um mindestens sechstausend zu erhöhen. Nur so, sagt Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, sei das gewohnte Niveau der vergangenen Jahrzehnte zu halten.

"Mit dem niedrigschwelligen Zugang zu ärztlichen Leistungen, mit einer so wohnortnahen, flächendeckenden und qualifizierten Versorgung in ambulanten und stationären Einrichtungen, wenn wir das weiter so aufrechterhalten wollen, dann sehe ich die Länder in der Pflicht, auch gemeinsam mit dem Bund, für eine entsprechende moderate Aufstockung der Studienplätze zu sorgen."

Es braucht Allgemeinmediziner für die ländliche Versorgung

Dabei gibt es in Deutschland heute so viele Ärzte wie nie seit der Wiedervereinigung. 2021 arbeiteten nach Angaben der Bundesärztekammer mehr als 416.000 Medizinerinnen und Mediziner in Praxen und Krankenhäusern.

"Man könnte es überspitzt formulieren: Wir haben einen Ärztezeitmangel. Aber keinen Ärztekopfmangel." Sagt Jost Steinhäuser, Professor für Allgemeinmedizin, der an der Universität Lübeck in Schleswig-Holstein lehrt. Er glaubt nicht, dass mehr Studienplätze allein zu mehr Ärztinnen und Ärzten in unterversorgten Regionen führen. "Wenn man nur alles gleich macht wie bisher, werden wir aus all diesen Bemühungen 90 Prozent Spezialisten haben."

Und keine Generalisten. Also Fachärzte für Allgemeinmedizin, wie sie für die hausärztliche Versorgung auf dem Land gebraucht werden. Denn auch junge Medizinerinnen und Mediziner zieht es in die ohnehin schon gut bis überversorgten Städte. Hier gibt es die Infrastruktur, an der es auf dem Land oft mangelt: Vom Arbeitsplatz für den Partner bis hin zu Kitas, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und kulturellem Angebot.

Landarztquoten in Bayern und NRW eingeführt

Stipendien für angehende Medizinerinnen und Mediziner wie in Brandenburg oder im Saarland sind eine Strategie, mit der Kassenärztliche Vereinigungen versuchen, junge Menschen aufs Land zu locken. Andere Bundesländer wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen haben eine Landarztquote eingeführt. Hier können Menschen auch ohne sehr gutes Abitur Medizin studieren. Im Gegenzug müssen sie sich verpflichten, mindestens zehn Jahre im Land zu bleiben. Zudem loben zahlreiche Bundesländer Investitionskostenzuschüsse aus, wenn sich Ärztinnen und Ärzte in ihren unterversorgten Regionen niederlassen.

Jost Steinhäuser, Direktor der Klinik für Allgemeinmedizin in Lübeck, hält solche Strategien für wenig nachhaltig. "Eine Ärztin, ein Arzt, der sich ohnehin niederlassen möchte, nimmt gerne 60.000 Euro zusätzlich mit. Aber dass sich dadurch ein zusätzlicher Kopf generieren lässt, der sich gerne niederlässt, ist – zumindest aus der Literatur – eher unwahrscheinlich."

In Schleswig-Holstein arbeitet man daran, die Studierenden früh mit der Allgemeinmedizin – und auch mit Landarztpraxen in Kontakt zu bringen. Damit sie interessante Praxiskonzepte und positive Rollenmodelle kennenlernen. So wie Ruben Zwierlein, der in Lübeck studiert hat und nun seine Weiterbildung zum Facharzt in einer hausärztlichen Praxisgemeinschaft in Herrnburg macht. Die Praxis liegt zwar im dünn besiedelten Landkreis Nordwestmecklenburg – aber nur wenige Kilometer von der schleswig-holsteinischen Großstadt Lübeck entfernt.

Ruben Zwierlein behandelt an diesem Mittwochvormittag seine letzte Patientin. Die 67-jährige hat eine offene Wunde am Unterschenkel. Der Arzt legt einen transparenten Verband an. "Der Doktor ist ganz vorsichtig, der macht das ganz toll. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben!"

Der junge Mediziner schätzt das breite Spektrum, mit dem er es Tag für Tag zu tun hat. Er versorgt Babys und Kleinkinder genauso wie alte, gebrechliche Menschen. Und er mag die Nähe zu ihnen. "Die Zeit, die man auch für den Patienten hat. Oder die Patientin. Dass man qualitativ am Ende seines Arbeitstages ein gutes Gefühl hat, dass man sagt: Ich bin wirklich bei der Patientin oder dem Patienten. Und ich kann mich wirklich um deren Anliegen wirklich kümmern."

Begeisterter Landarzt: Zeit für alle Patienten von jung bis alt

Ruben Zwierlein ist mit seiner Begeisterung für die Hausarzt-Arbeit kein Einzelfall. Mittlerweile interessieren sich wieder deutlich mehr Studierende für die Allgemeinmedizin, nicht nur in Lübeck, sondern deutschlandweit. Aber bis die in der Versorgung ankommen, wird es dauern. Denn an sechs Jahre Studium schließt sich eine mindestens fünfjährige Weiterbildungszeit zum Facharzt an.

Kurzfristig soll ein neues Projekt schlummernde Ressourcen heben: „LandärztInnen Nord 2.0“. Initiiert wurde es vom Institut für Allgemeinmedizin der Universität Lübeck, gefördert mit Mitteln des Landes Schleswig-Holstein. Das Ziel: Mediziner aus Drittstaaten zu gewinnen – ebenso wie aktuell nicht erwerbstätige Ärztinnen und Ärzte aus dem Inland.

Eine, die durch das Programm nun in einer Landarztpraxis in Schleswig-Holstein arbeitet, ist Katharina Chase. Die gelernte Radiologin hat aus familiären Gründen pausiert – jetzt ist sie mit 25 Wochenstunden wieder in der Versorgung. Angestellt in einer Gemeinschaftspraxis mit zwei weiteren Ärztinnen, alle arbeiten Teilzeit. So, findet die 44jährige, lassen sich Familie und Beruf gut unter einen Hut bringen.

"Work-Life-Balance klingt für mich immer so, als ginge man nach der Arbeit auf den Golfplatz oder Reiten. Das ist es ja nicht. Nach der Arbeit flitze ich schnell nach Hause, mach´ klar Schiff und hole dann die Kinder ab. Und betreue dann die Kinder. Das ist ja einiges, was auf einen zukommt, wenn man Kinder hat."

Radiologin wird Allgemeinmedizinerin

Im Projekt „LandärztInnen Nord 2.0“ hat sie zunächst einen praktischen Test absolviert, in dem Schauspieler Patienten nachspielen, um zu sehen, ob es Wissenslücken gibt. Denn die Anforderungen an Allgemeinmediziner sind andere als an Radiologen oder Neurologen. Es folgte ein zweiwöchiges Seminar und Hospitationen in verschiedenen Arztpraxen und in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Katharina Chase findet die Arbeit in der Landarztpraxis mit dem breiten Spektrum an Krankheitsbildern besonders erfüllend.

"Diese Erfahrung habe ich während des Studiums in den Famulaturen einfach nicht gehabt. Da gab es immer nur ein Fachgebiet, in dem man gearbeitet hat. Und sobald ein anderes Symptom, das nicht zu dem Fachgebiet gehörte, dazu kam, wurde auf andere Fachkollegen verwiesen. Und als Allgemeinmediziner arbeitet man eher sehr breit gefächert."

Landärztin in Teilzeit – das ist nun ihr Traumjob. Den hat auch Ruben Zwierlein gefunden. Der junge Mediziner soll nach Abschluss seiner Ausbildung in Herrnburg bei Lübeck den 64jährigen Praxisgründer ersetzen. Jörg Auwetter will im kommenden Jahr in Ruhestand gehen und ist froh, dass er rechtzeitig einen Nachfolger gefunden hat. Denn bei den jüngeren Kollegen finde gerade ein Umdenken statt.

"Die jungen Kollegen sagen: Ja, ich bin bereit, mich einzusetzen, was zu machen. Aber ich möchte auch meine Familie, mein Privatleben, meine Lifestyle-Balance wahren, weil ich auch älter werden möchte und was davon haben möchte. Und mich auch nicht kaputtarbeiten will. Ich kenne viele ältere Kollegen, die sind doch ziemlich angeschlagen."

Weil viele Ärztinnen und Ärzte nur noch Teilzeit arbeiten wollen, braucht es – statistisch gesehen – mittlerweile 1,2 Mediziner, um eine Vollzeitstelle abzudecken. Jörg Auwetter hat sich schon vor Jahren, als die Praxis gut lief, einen Kollegen dazu geholt. Auch Eike Ehlert ist überzeugter Teamplayer.

"Die Arbeitsbelastung ist doch recht hoch, wenn man ganz allein ist. Weil man ja auch die Zusatzaufgaben – Unternehmensführung, Mitarbeiter, Weiterbildung – das muss man ja alles selbst machen. Und je mehr wir sind, desto besser kann man das aufteilen. Und man darf sich den Luxus erlauben, selbst auch mal einen Tag krank zu sein im Jahr. Weil man weiß: Die Kollegen sind da und das Geschäft geht weiter."

Gemeinschaftspraxis unter Einbeziehung weiterer Gesundheitsberufe

Auch ökonomisch ist die Zusammenarbeit sinnvoll: Die Ärzte arbeiten auf eigene Rechnung, teilen sich aber die Kosten für Räumlichkeiten, Inventar und Personal. Immer mehr setzt sich auch der Gedanke durch, die medizinische Versorgung nicht nur in ärztlicher Teamarbeit zu organisieren, sondern auch andere Gesundheitsberufe mit einzubeziehen. Wissenschaftler wie der Hamburger Gesundheitsökonom Jonas Schreyögg, Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, werben für sogenannte Primärversorgungszentren – organisiert an zentralen Orten auf dem Land.

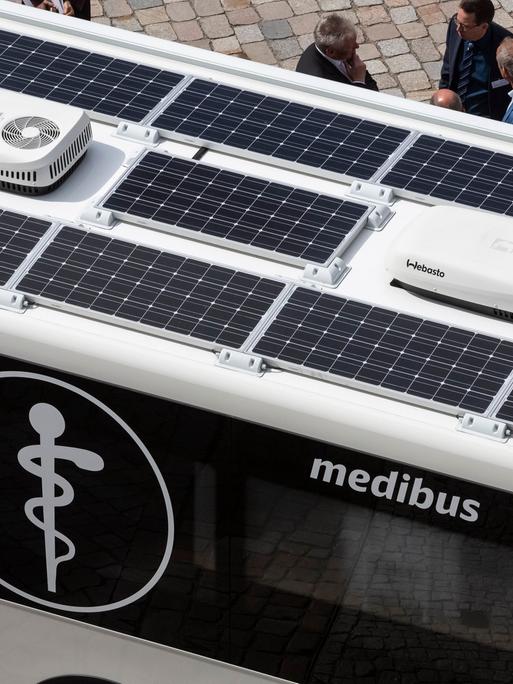

"Das können dann auch Ärztinnen und Ärzte sein, die eigentlich woanders arbeiten, aber dann an einem Tag dort sind. Und sich dann eben abwechseln. Und gemeinsam, mit Pflegerinnen und Pflegern, mit MFAs, mit anderen Berufsgruppen, dort die Versorgung erbringen. Und es gibt natürlich auch Modelle wie Patientenbusse oder auch Ärztebusse. Das heißt, wir müssen an dieser Stelle flexibler denken, das ist der Schlüssel."

Der Sachverständige verweist auf Skandinavien, aber auch auf Frankreich, Großbritannien und Kanada, wo solche Konzepte bereits gut funktionierten. Multiprofessionelle Versorgung sei bedarfsgerecht und entlaste den Arzt, etwa wenn es ums Impfen gehe, sagt Jonas Schreyögg.

"In den klassischen Landarztmodellen macht der Arzt alles – und das ist natürlich nicht effektiv. Und in einem multiprofessionellen Setting ist es eben so, dass jede Berufsgruppe das macht, was sie am besten kann."

Nicht-ärztliche Praxis-Assistentinnen für die Grundversorgung

Das erste „lokale Zentrum zur Primär- und Langzeitversorgung“, wie es der Sachverständigenrat bereits 2014 empfohlen hatte, entstand in der 5.000-Einwohner-Gemeinde Büsum. Hier, direkt an der Nordsee, arbeiten mittlerweile sieben Ärztinnen und Ärzte zusammen unter einem Dach, als Angestellte der Kommune. Dazu kommen Mitarbeitende aus anderen Gesundheitsberufen. Etwa sogenannte „NÄPAs“, „nicht-ärztliche Praxis-Assistentinnen“. Sie machen die routinemäßigen Hausbesuche, nicht der Arzt. Unterstützt wird das Zentrum mit Fördermitteln der Robert-Bosch-Stiftung. Die finanziert sich aus Unternehmensgewinnen, ist aber gemeinnützig.

In Büsum, sagt Harald Stender, Gesundheitskoordinator des Kreises Dithmarschen, würden mit dem Stiftungsgeld neue Versorgungsformen ausprobiert, die von den Krankenkassen nicht finanziert würden.

"Eine NÄPA geht in die häusliche Gemeinschaft und nimmt dann mit einer Reihe von Geräten, die die Befunde in die ärztliche Praxis übermitteln, in die zentrale Akte, nimmt dann verschiedene Werte wie Blutdruck, Gewicht, Zuckerwerte bei den Patienten ab."

Sind Werte auffällig, wird ein Arzt hinzugezogen, aber nur dann. Stellt die “Nicht-ärztliche Praxis-Assistentin“ beim Hausbesuch fest, dass es Versorgungsprobleme gibt, dass nicht eingekauft oder saubergemacht wird, dann reagiere sofort eine Case-Managerin im Gesundheitszentrum, sagt der Gesundheitskoordinator des Kreises Dithmarschen, Harald Stender. Diese Case-Manager könnten dann zur Unterstützung des Haushaltes auf ein Netz von mittlerweile 500 Ehrenamtlichen zurückgreifen.

"Dann versuchen die Ehrenamtler, alles zu veranlassen, was für die Versorgung in diesem Fall für die zukünftige Lebensführung notwendig ist. Stellen Anträge auf Pflegeversicherung, versuchen, die Wohnung umzugestalten, organisieren Einkauf, fahren die Patienten zu Praxen, und, und, und…Diese Einbindung des Ehrenamtes bei einem solchen PORT-Zentrum ist ganz vorbildlich, und ist auch ein Muster für andere Teile der Republik."

Auch in Dithmarschen bemüht man sich darum, junge Leute schon während des Studiums an die Westküste zu holen. Etwa mit Fahrtkostenzuschüssen für den Weg von Kiel, Lübeck oder Hamburg während der Blockpraktika. Oder mit der Hilfe bei der Vermittlung einer Unterkunft. Wer beim „Landgang“ nicht nur Nordseeluft schnuppert, sondern auch innovative Praxiskonzepte kennenlernt – so das Kalkül – der lässt sich später einfacher als Landarzt oder Landärztin gewinnen.

![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)