Vor 2.500 Jahren fochten Griechen und Perser in der legendären Schlacht bei den Thermopylen; aber davon hätte vielleicht niemand je erfahren, wäre das Ereignis nicht kurz darauf in einer Inschrift festgehalten worden: ‚Wanderer, kommst du nach Sparta‘. Sätze in Stein gemeißelt: knapp und glasklar im Wortlaut, und damit noch Jahrtausende später lesbar.

Bei jüngeren Aufzeichnungen sieht das anders aus: beispielsweise im Radio. Das Deutsche Rundfunkarchiv in Frankfurt am Main und Potsdam hütet audiovisuelle Schätze aus fast anderthalb Jahrhunderten; von der digitalen Audiodatei bis zur Edison-Walze. Hinnerk Gehrckens ist dort Fachmann für Digitalisierung. „Wir sehen das natürlich sozusagen als kulturelles Vermächtnis, als kulturelles Erbe – das DRA ist ja ein Rundfunkarchiv, das hat natürlich auch eine starke politische Dimension, ist natürlich einerseits für Historiker interessant, ist aber auch, denke ich, auch für die Gesellschaft wichtig, das historische Gedächtnis, sag ich mal, was ja durch den Rundfunk auch repräsentiert wird, zu behalten und zu bewahren.“

Was es bedeutet, wenn akustische Daten verloren gingen, das kann man mit Reichstagssitzungen der Weimarer Republik illustrieren: Nach 1930 saßen dort im Plenarsaal auf einmal hundert Abgeordnete der NSDAP. Wie die sich verhielten, das können die papiernen Protokollnotizen wie ‚Lebhafte Proteste von rechts‘ nur unvollkommen schildern.

Man muss es hören, wie die NS-Volksvertreter den Reichstagspräsidenten Paul Löbe und den liberalen Abgeordneten Ernst Lemmer niederzubrüllen versuchten: „Das Wort für die Kriegsteilnehmer aller übrigen Fraktionen hat Herr Abgeordneter Lemmer.“ (Tumult) „Ich bitte noch einmal um Ruhe!“ „Ich habe für die Kriegsteilnehmer folgender… (Gebrüll) folgender Fraktionen...“

Man kann kaum ermessen, wieviel auch für die Wissenschaft verlorenginge, würde das Deutsche Rundfunkarchiv diese Überlieferung nicht mehr bewahren: Eins-zu-Eins-Eindrücke von vergangener Realität, wie sie nur die Tonaufnahme oder der Tonfilm festhalten kann.

Man kann kaum ermessen, wieviel auch für die Wissenschaft verlorenginge, würde das Deutsche Rundfunkarchiv diese Überlieferung nicht mehr bewahren: Eins-zu-Eins-Eindrücke von vergangener Realität, wie sie nur die Tonaufnahme oder der Tonfilm festhalten kann.

CDs müssen umkopiert werden

Umso beunruhigender, wenn hier technische Zeitbomben ticken, wenn solche Quellen verlorengehen. Wohl hatte die digitale Speicherung anfangs den Ruf, Daten unbegrenzt bewahren zu können. Ruprecht Langer, der Leiter des Deutschen Musikarchivs in Leipzig, wiegt allerdings den Kopf.

„Als die CDs in den 80er Jahren erschienen sind, wurden die als der Datenträger der Zukunft beworben. Weil sie ‚nicht kaputtgehen‘. Eine Schallplatte hat eine Metallnadel, die die Rille ausschälen kann, und bei der CD ist es der Laser, der durch die Oberfläche gleitet, kontaktlos. Die Idee dahinter war also: Man kann die CD millionenfach abspielen, und das schadet der CD nicht. Dass es andere Prozesse gibt, vor allem chemische Prozesse, die sehr wohl einer CD zusetzen können, das war tatsächlich dann erst später bewusst geworden und deutlich geworden; hat sich dann als Problem herausgestellt.“

Deshalb hat das Musikarchiv nach und nach alle seine CDs – 600.000 Stück – auf Archivserver kopiert. Das macht den Bestand zum einen leichter zugänglich für Nutzer. Zum anderen ist das Material damit gesichert – vorerst jedenfalls. Akustische oder audiovisuelle Inhalte der Nachwelt zu erhalten – das ist viel schwieriger, als man glaubt. Ein Lied davon singen können Hinnerk Gehrckens und seine Kollegen:

„Im Deutschen Rundfunkarchiv haben wir im Grunde die ganze Bandbreite der Geschichte der Tonaufzeichnung vertreten; das geht also los 1888 mit Edison-Walzen, von denen tausend Stück im DRA lagern – circa tausend Stück –, dann geht das weiter über Schellack-Bestände. Und dann geht das in die Rundfunkbestände über – Weimarer Republik, Reichsrundfunkgesellschaft –, wo es dann parallel zur Entwicklung der akustisch-mechanischen und elektromechanischen Verfahren auch die elektromagnetische, also die Tonbandaufzeichnung..., das geht also so von 1888 bis 1991, also über hundert Jahre Geschichte der Tonaufzeichnung.“

Seit über zwanzig Jahren werden diese Bestände digitalisiert: etwa drei Viertel hat das DRA bislang geschafft. Bis 2034 will man fertig sein.

„Als die CDs in den 80er Jahren erschienen sind, wurden die als der Datenträger der Zukunft beworben. Weil sie ‚nicht kaputtgehen‘. Eine Schallplatte hat eine Metallnadel, die die Rille ausschälen kann, und bei der CD ist es der Laser, der durch die Oberfläche gleitet, kontaktlos. Die Idee dahinter war also: Man kann die CD millionenfach abspielen, und das schadet der CD nicht. Dass es andere Prozesse gibt, vor allem chemische Prozesse, die sehr wohl einer CD zusetzen können, das war tatsächlich dann erst später bewusst geworden und deutlich geworden; hat sich dann als Problem herausgestellt.“

Deshalb hat das Musikarchiv nach und nach alle seine CDs – 600.000 Stück – auf Archivserver kopiert. Das macht den Bestand zum einen leichter zugänglich für Nutzer. Zum anderen ist das Material damit gesichert – vorerst jedenfalls. Akustische oder audiovisuelle Inhalte der Nachwelt zu erhalten – das ist viel schwieriger, als man glaubt. Ein Lied davon singen können Hinnerk Gehrckens und seine Kollegen:

„Im Deutschen Rundfunkarchiv haben wir im Grunde die ganze Bandbreite der Geschichte der Tonaufzeichnung vertreten; das geht also los 1888 mit Edison-Walzen, von denen tausend Stück im DRA lagern – circa tausend Stück –, dann geht das weiter über Schellack-Bestände. Und dann geht das in die Rundfunkbestände über – Weimarer Republik, Reichsrundfunkgesellschaft –, wo es dann parallel zur Entwicklung der akustisch-mechanischen und elektromechanischen Verfahren auch die elektromagnetische, also die Tonbandaufzeichnung..., das geht also so von 1888 bis 1991, also über hundert Jahre Geschichte der Tonaufzeichnung.“

Seit über zwanzig Jahren werden diese Bestände digitalisiert: etwa drei Viertel hat das DRA bislang geschafft. Bis 2034 will man fertig sein.

Vollständige Archiv-Digitalisierung bleibt Wunschtraum

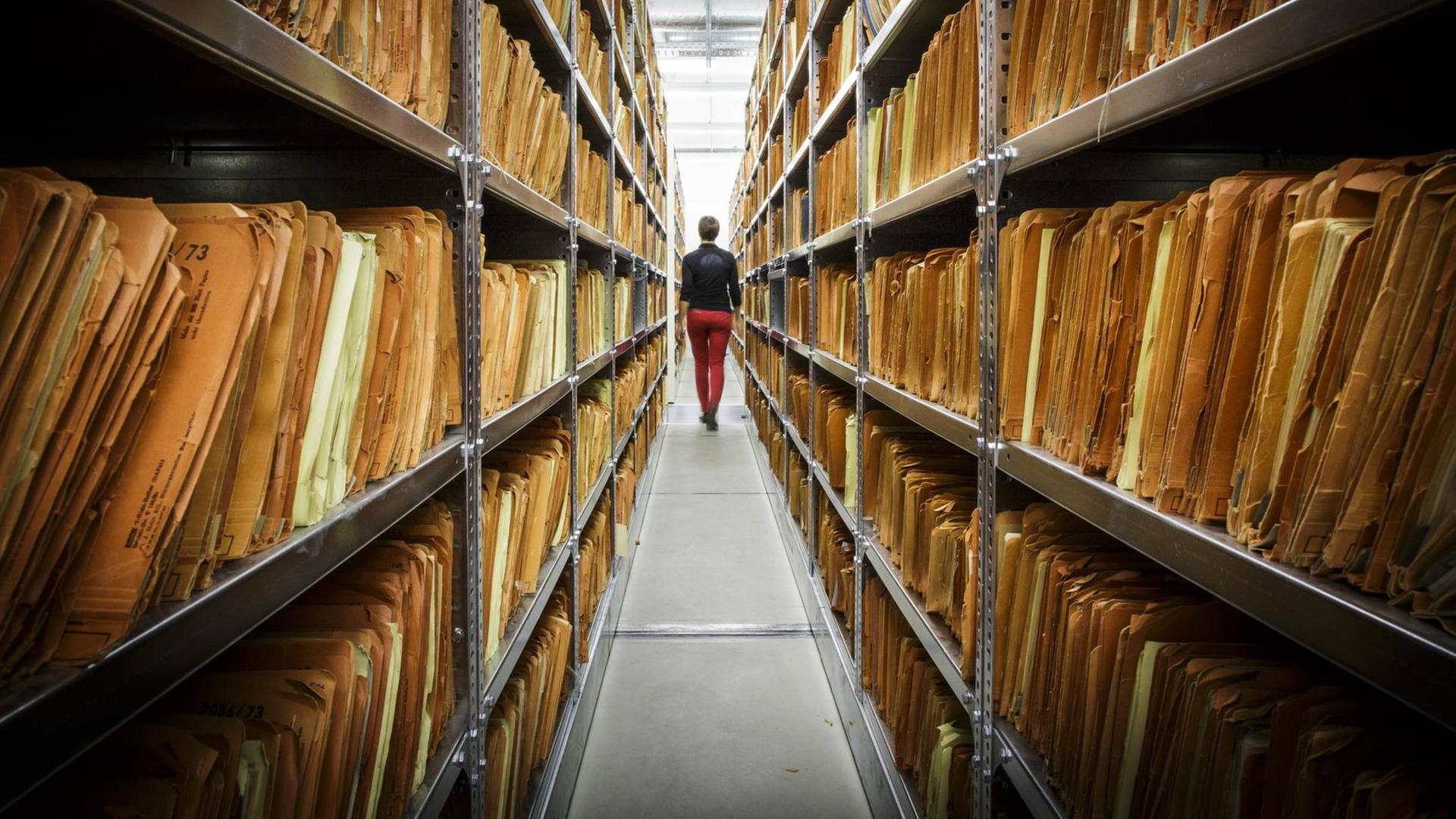

Digitalisiert wird aber auch in Archiven, die papierne Quellen verwahren. Dort hat man es keineswegs nur mit intakten und gut lesbaren DIN-A4-Bögen zu tun, die man wie am Fließband einlesen kann. Der Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen, Dr. Frank Bischoff.

„Wenn wir den Fall haben, dass die Vorlagen schon beschädigt sind, dann muss man bei der Digitalisierung ganz anders damit umgehen; wenn wir den Fall haben, dass es sich um Großformate handelt – wir haben also Karten, die sind mehrere Meter lang –, dann muss man in der Digitalisierung ganz anders damit umgehen, dann sind das lauter Einzelprojekte sozusagen, die man bearbeitet. Und denken Sie an Urkunden, wo lauter Siegel dranhängen, denken Sie an Handschriften, wo teilweise mit Blattgold gearbeitet wurde, als Illumination oder so, dann sind das für die Digitalisierung ganz andere Aufwände, die eben dann zu einer deutlichen Verlangsamung führen.“

So wird es für immer ein Wunschtraum bleiben, womöglich alle Bestände oder auch nur den überwiegenden Teil digitalisieren zu können. Frank Bischoff zufolge hat das nordrhein-westfälische Landesarchiv von seinem riesigen Bestand bislang erst ein Zehntel geschafft. Digitalisierung kostet Zeit und Geld.

„Wenn wir jetzt mal eher normale Bestände, Akten-, Urkundenbestände, sag ich mal, nehmen, dann können Sie ungefähr rechnen, dass bei den Gesamtkosten, die eine Digitalisierung bereitet – da entfallen ungefähr 50 Prozent auf die reine Digitalisierung, 37 Prozent entfallen auf die Vorbearbeitung und Nachbearbeitung, auf die Qualitätssicherung usw., also diese Begleitarbeiten, die damit eben eine Rolle spielen, Verpackung und so weiter. Und in dem konkreten Falle arbeiten wir auch noch die Metadaten ein bisschen nach, also gehen wir eben in die Normdaten rein, und das sind dann noch mal zusätzliche 13 Prozent.“

„Wenn wir den Fall haben, dass die Vorlagen schon beschädigt sind, dann muss man bei der Digitalisierung ganz anders damit umgehen; wenn wir den Fall haben, dass es sich um Großformate handelt – wir haben also Karten, die sind mehrere Meter lang –, dann muss man in der Digitalisierung ganz anders damit umgehen, dann sind das lauter Einzelprojekte sozusagen, die man bearbeitet. Und denken Sie an Urkunden, wo lauter Siegel dranhängen, denken Sie an Handschriften, wo teilweise mit Blattgold gearbeitet wurde, als Illumination oder so, dann sind das für die Digitalisierung ganz andere Aufwände, die eben dann zu einer deutlichen Verlangsamung führen.“

So wird es für immer ein Wunschtraum bleiben, womöglich alle Bestände oder auch nur den überwiegenden Teil digitalisieren zu können. Frank Bischoff zufolge hat das nordrhein-westfälische Landesarchiv von seinem riesigen Bestand bislang erst ein Zehntel geschafft. Digitalisierung kostet Zeit und Geld.

„Wenn wir jetzt mal eher normale Bestände, Akten-, Urkundenbestände, sag ich mal, nehmen, dann können Sie ungefähr rechnen, dass bei den Gesamtkosten, die eine Digitalisierung bereitet – da entfallen ungefähr 50 Prozent auf die reine Digitalisierung, 37 Prozent entfallen auf die Vorbearbeitung und Nachbearbeitung, auf die Qualitätssicherung usw., also diese Begleitarbeiten, die damit eben eine Rolle spielen, Verpackung und so weiter. Und in dem konkreten Falle arbeiten wir auch noch die Metadaten ein bisschen nach, also gehen wir eben in die Normdaten rein, und das sind dann noch mal zusätzliche 13 Prozent.“

Ohne Metadaten kein sinnvoller Zugriff

Metadaten – ein Kernbegriff. Diese Daten beschreiben ein Objekt „eineindeutig“, wie die Archivare sagen: Im Falle eines Presseartikels wären es etwa der Titel, das Datum, der Name der Zeitung und der Name des Autors. Bei Akten auch der Kontext, in dem sie entstanden sind. Ohne die Metadaten und das Wissen um den Kontext hat ein Archivstück wenig Aussagekraft. Frank Bischoff nennt ein fiktives Beispiel aus der NS-Zeit:

„Stellen Sie sich vor: Sie finden die Beschreibung einer Verfolgungsmaßnahme. Und Sie haben ein Dokument, was keinen Kontext, keinen Hintergrund zulässt. Das macht doch einen ganz großen Unterschied, ob es hier um eine Beschreibung geht, die ein Antragsteller im Rahmen eines Entschädigungsverfahrens gemacht hat, der für die Verfolgungsmaßnahme entschädigt werden möchte, oder ob es sich hier um eine staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakte handelt, in der Zeugenaussagen drin waren.“

Hier entscheidet sich also, ob die künftige Geschichtswissenschaft überhaupt auf solch eine Quelle zurückgreifen kann oder nicht. Besonders sorgfältig müssen alle Beteiligten vorgehen, wenn sie digitale Akten übernehmen. Was früher an Eingangsvermerken und Randnotizen aufs Papier gestempelt oder gekritzelt wurde, das muss man heute sozusagen von Hand digital mit dem Schriftstück verbinden.

„Stellen Sie sich vor: Sie finden die Beschreibung einer Verfolgungsmaßnahme. Und Sie haben ein Dokument, was keinen Kontext, keinen Hintergrund zulässt. Das macht doch einen ganz großen Unterschied, ob es hier um eine Beschreibung geht, die ein Antragsteller im Rahmen eines Entschädigungsverfahrens gemacht hat, der für die Verfolgungsmaßnahme entschädigt werden möchte, oder ob es sich hier um eine staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakte handelt, in der Zeugenaussagen drin waren.“

Hier entscheidet sich also, ob die künftige Geschichtswissenschaft überhaupt auf solch eine Quelle zurückgreifen kann oder nicht. Besonders sorgfältig müssen alle Beteiligten vorgehen, wenn sie digitale Akten übernehmen. Was früher an Eingangsvermerken und Randnotizen aufs Papier gestempelt oder gekritzelt wurde, das muss man heute sozusagen von Hand digital mit dem Schriftstück verbinden.

Und ein uraltes Problem stellt sich nach wie vor: Die Archivare müssen genau entscheiden, was aufgehoben werden soll und was nicht: Speicherplatz in solchen Größendimensionen ist und bleibt teuer. So bewahrt das Landesarchiv NRW nur höchstens zwei Prozent der digitalen Akten auf, die heute in den Behörden anfallen.

Alte Betriebssysteme nachbilden, Dateiformate konvertieren

Und überdies stellt sich auch bei digitalen Daten das Problem: Sie veralten inhaltlich. Tobias Steinke ist Fachmann für Datenarchivierung in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig und Frankfurt am Main: „Wir haben also bei der Deutschen Nationalbibliothek vielfältige digitale Daten – E-Books, E-Journals, Multimedia-CDs, CD-ROMs, Webseiten sogar und anderes. Besonders herausfordernd sind natürlich interaktive Dinge, also interaktive digitale Publikationen, wie sie auf Datenträgern ja auch erscheinen – CD-ROMs, DVDs usw. Da sprechen wir letztlich von Computerprogrammen, da wäre die Strategie, dass man Emulation nutzt, das heißt, alte Systeme auf neuen Systemen mit Hilfe von Software nachbildet und damit ermöglicht, dass man die Inhalte genau wie früher auf aktuellen Systemen nutzen kann.“

Indem man beispielsweise ein EDV-Betriebssystem aus den achtziger oder neunziger Jahren nachbildet. „Die andere Strategie ist Migration und meint Dateiformat-Konvertierung – und das ist dann auch etwas, was für Musik grundsätzlich relevant ist, das heißt Dateiformate rechtzeitig, solange man sie noch mit aktuellen Systemen nutzen kann, in ein Dateiformat zu konvertieren, was man mit voraussichtlich den aktuellen Systemen eine Zeitlang nutzen kann.“

Indem man beispielsweise ein EDV-Betriebssystem aus den achtziger oder neunziger Jahren nachbildet. „Die andere Strategie ist Migration und meint Dateiformat-Konvertierung – und das ist dann auch etwas, was für Musik grundsätzlich relevant ist, das heißt Dateiformate rechtzeitig, solange man sie noch mit aktuellen Systemen nutzen kann, in ein Dateiformat zu konvertieren, was man mit voraussichtlich den aktuellen Systemen eine Zeitlang nutzen kann.“

Daten-Migration bedeutet oft Informationsverlust

Damit ist buchstäblich auch das Zeitalter vorbei, in dem es nur auf den physischen Datenträger und seine Stabilität ankam. In den Rundfunkarchiven hat man diesen Schritt in den letzten zehn Jahren vollzogen. Ein regelrechter Durchbruch: Denn wenn künftig ein Audio- oder Video-Dateiformat veraltet – und das blüht buchstäblich jedem heute noch so gängigen Format –, dann wird man Dateien dieses Formats automatisiert in ein neues Format überführen können. Statt langwieriger und personalintensiver Überspielungen wird es nurmehr ein paar Mausklicks brauchen. Bei anderen Archivalien allerdings gestaltet sich das weit schwieriger. Frank Bischoff vom Landesarchiv Nordrhein-Westfalen:

„Ich nehme ein triviales Beispiel: Nehmen Sie an, Sie wechseln eine Excel-Tabelle in ein PDF-Format. Wenn Sie in der Excel-Datei Formeln, Berechnungsformeln drinhatten, dann sehen Sie die unter Umständen in dem PDF-A-Dokument gar nicht mehr. Wir reden an der Stelle von signifikanten Eigenschaften, die dann eben von Archivaren geprüft und festgelegt werden, und da müssen wir dann entscheiden: Was sind die signifikanten Eigenschaften, die zum Verständnis dieses Dokuments unabdingbar sind und die erhalten werden müssen?“

Was nicht erhalten werden kann, das müsse dann zumindest genau dokumentiert werden, damit auch Archivnutzer in hundert Jahren noch nachvollziehen könnten, was erhalten geblieben sei und was nicht. Auch wenn Wissenschaftler dann nurmehr die Verluste werden betrauern können. Ohne Migration aber wird es künftig nicht gehen – und damit nie ohne Kompromisse. Es sei denn womöglich, man greift auf ein besonders altes Speichermedium zurück – eines, das aber kurioserweise erst seit kurzer Zeit erforscht wird: die DNA.

„Ich nehme ein triviales Beispiel: Nehmen Sie an, Sie wechseln eine Excel-Tabelle in ein PDF-Format. Wenn Sie in der Excel-Datei Formeln, Berechnungsformeln drinhatten, dann sehen Sie die unter Umständen in dem PDF-A-Dokument gar nicht mehr. Wir reden an der Stelle von signifikanten Eigenschaften, die dann eben von Archivaren geprüft und festgelegt werden, und da müssen wir dann entscheiden: Was sind die signifikanten Eigenschaften, die zum Verständnis dieses Dokuments unabdingbar sind und die erhalten werden müssen?“

Was nicht erhalten werden kann, das müsse dann zumindest genau dokumentiert werden, damit auch Archivnutzer in hundert Jahren noch nachvollziehen könnten, was erhalten geblieben sei und was nicht. Auch wenn Wissenschaftler dann nurmehr die Verluste werden betrauern können. Ohne Migration aber wird es künftig nicht gehen – und damit nie ohne Kompromisse. Es sei denn womöglich, man greift auf ein besonders altes Speichermedium zurück – eines, das aber kurioserweise erst seit kurzer Zeit erforscht wird: die DNA.

DNA als Archivierungslösung der Zukunft?

Archivieren per DNA, damit befasst sich beim Europäischen Molekularbiologischen Labor in Heidelberg Prof. Jan Korbel, Leiter der Abteilung Datenwissenschaften. Korbel hebt hervor, dass man so im kleinsten Maßstab viel Information unterbringen könne:

„In ca. einem Gramm DNA kann man ein Petabyte an Daten speichern. Viele wissen, was ein Gigabyte ist – ein Petabyte ist eine Million Gigabyte – man kann sehr dicht speichern, man kann auch sehr langfristig speichern! DNA existiert wirklich, seit es einzellige Lebewesen gibt, die ist also sehr stabil. Es ist schon das Erbgut von Neandertalern untersucht worden – also, DNA hält sich sehr lange, hält sich wahrscheinlich länger als die Evolution von Menschen.“

Wenn man gewisse Regeln beachtet – es ist also wieder ähnlich wie beim Magnetband oder beim Pergament.

„Wasser ist in der Tat auch für DNA schlecht – Wasser kann auf die DNA mutierend wirken, man muss die DNA also trocken halten. Im Idealfall hält man sie auch im Dunkeln, denn auch Licht kann zu Veränderungen auf der DNA führen – das kennen wir alle vom Sonnenbrand, der unsere Zellen schädigen kann, auch die DNA. Trockenheit wäre also gut, Dunkelheit wäre gut, im Idealfall würde man's auch noch kalt halten – wenn alle drei Sachen erfüllt sind: Man hat's trocken, man hat's kalt, man hat's dunkel, dann hält das über Hunderttausende von Jahren!“

„In ca. einem Gramm DNA kann man ein Petabyte an Daten speichern. Viele wissen, was ein Gigabyte ist – ein Petabyte ist eine Million Gigabyte – man kann sehr dicht speichern, man kann auch sehr langfristig speichern! DNA existiert wirklich, seit es einzellige Lebewesen gibt, die ist also sehr stabil. Es ist schon das Erbgut von Neandertalern untersucht worden – also, DNA hält sich sehr lange, hält sich wahrscheinlich länger als die Evolution von Menschen.“

Wenn man gewisse Regeln beachtet – es ist also wieder ähnlich wie beim Magnetband oder beim Pergament.

„Wasser ist in der Tat auch für DNA schlecht – Wasser kann auf die DNA mutierend wirken, man muss die DNA also trocken halten. Im Idealfall hält man sie auch im Dunkeln, denn auch Licht kann zu Veränderungen auf der DNA führen – das kennen wir alle vom Sonnenbrand, der unsere Zellen schädigen kann, auch die DNA. Trockenheit wäre also gut, Dunkelheit wäre gut, im Idealfall würde man's auch noch kalt halten – wenn alle drei Sachen erfüllt sind: Man hat's trocken, man hat's kalt, man hat's dunkel, dann hält das über Hunderttausende von Jahren!“

Codierung muss quelloffen dokumentiert werden

Potentiell also ein großer Fortschritt etwa gegenüber der massenhaften Archivierung auf permanent tiefgekühlten Mikrofilmen. Auch was die künftige Lesbarkeit angeht, zeigt sich Jan Korbel optimistisch.

„Wir werden sicherlich nicht verlernen, die DNA zu analysieren, jetzt, wo wir's einmal gelernt haben! Wir werden also in mehreren Hundert Jahren immer noch DNA analysieren; das ist auf jeden Fall ein Vorteil – in einigen Hundert Jahren wird sicherlich außer einem Geschichtswissenschaftler keiner mehr wissen, was eine Kassette ist, möglicherweise wird man auch nicht mehr wissen, was eine CD ist; aber DNA wird man noch kennen.“

Wohl schützt auch das Medium DNA nicht davor, dass irgendwann doch jemand anfängt, seine Daten nur noch verschlüsselt zu speichern – geht der Schlüssel dann einmal verloren, sind die Informationen nicht mehr lesbar, der DNA-Speicher ist wertlos. So appelliert Korbel an alle Beteiligten, dass die Codierung quelloffen zum Nutzen aller gehalten werden müsse.

„Wir werden sicherlich nicht verlernen, die DNA zu analysieren, jetzt, wo wir's einmal gelernt haben! Wir werden also in mehreren Hundert Jahren immer noch DNA analysieren; das ist auf jeden Fall ein Vorteil – in einigen Hundert Jahren wird sicherlich außer einem Geschichtswissenschaftler keiner mehr wissen, was eine Kassette ist, möglicherweise wird man auch nicht mehr wissen, was eine CD ist; aber DNA wird man noch kennen.“

Wohl schützt auch das Medium DNA nicht davor, dass irgendwann doch jemand anfängt, seine Daten nur noch verschlüsselt zu speichern – geht der Schlüssel dann einmal verloren, sind die Informationen nicht mehr lesbar, der DNA-Speicher ist wertlos. So appelliert Korbel an alle Beteiligten, dass die Codierung quelloffen zum Nutzen aller gehalten werden müsse.

Den Archivaren wird also bis auf weiteres nicht langweilig werden. Aber sie haben gute Chancen, ihre digitalisierten Bestände zugänglich und nutzbar zu halten. Am zukunftssichersten scheint aktuell wohl die mehrfache Speicherung auf gespiegelten Servern. Verlorengehen wie einst antike Inschriften kann dann nichts mehr. Aber es gilt, beim Wandel der Dateiformate am Ball zu bleiben. Sich bequem zurücklehnen und zum Beispiel den archivierten Klängen lauschen, das wird nie gehen.