Wer sich in diesen Tagen mit Eltern schulpflichtiger Kinder unterhält, hört viel von ausgefallenen Unterrichtsstunden. Das wird in aller Regel auf die Corona-Pandemie zurückgeführt, auf in großer Zahl erkrankte Lehrkräfte. Doch für Udo Beckmann, den Vorsitzenden des Verbands Bildung und Erziehung, kurz VBE, ist das nur die vordergründige Erklärung.

Dahinter, sagt Beckmann, stehe eine jahrelange Fehleinschätzung der zuständigen Bildungspolitikerinnen und -politiker. „Also, das, was die Kultusministerkonferenz an Zahlen vorlegt, ist für mich nichts anderes als eine riesige Mogelpackung.“

Das sehen die Verantwortlichen naturgemäß anders. Der Mangel an Lehrkräften sei – über die kurzfristigen Probleme hinaus – ein wichtiges Dauerthema, sagt Yvonne Gebauer, FDP-Schulministerin in Nordrhein-Westfalen. „Ich hab versprochen, dass wir auf dem Weg hin zu bester Bildung hier im Ministerium alles geben, dass wir nichts unversucht lassen, die Lehrerlücke zu schließen.“

Das sehen die Verantwortlichen naturgemäß anders. Der Mangel an Lehrkräften sei – über die kurzfristigen Probleme hinaus – ein wichtiges Dauerthema, sagt Yvonne Gebauer, FDP-Schulministerin in Nordrhein-Westfalen. „Ich hab versprochen, dass wir auf dem Weg hin zu bester Bildung hier im Ministerium alles geben, dass wir nichts unversucht lassen, die Lehrerlücke zu schließen.“

KMK: Lücke von 14.000 Lehrern und Lehrerinnen bis 2030

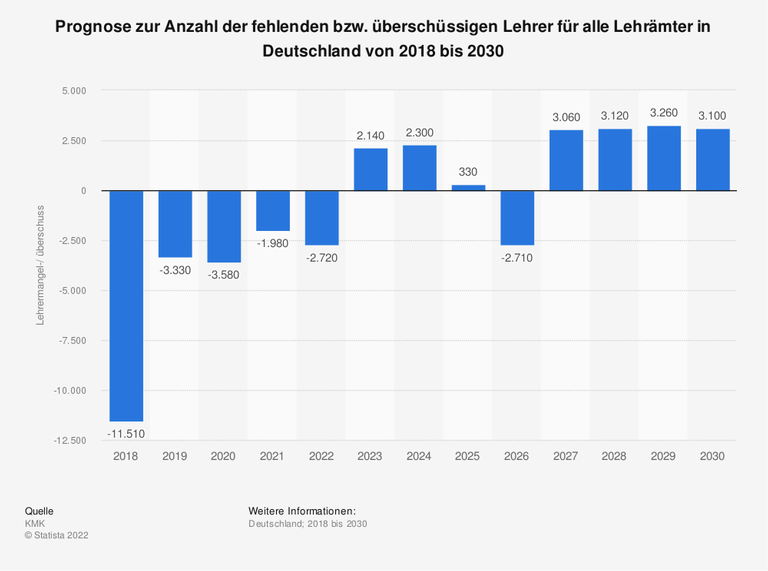

Fakt ist: Es fehlen deutschlandweit jede Menge Lehrerinnen und Lehrer. Wie viele, darüber gibt es aktuell heftigen Streit. Schulpolitik ist Ländersache. Und deshalb ist es die Aufgabe der Kultusministerkonferenz, kurz KMK, alle zwei Jahre die so genannte Lehrkräftebedarfsprognose zu erstellen und fortzuschreiben. Die fällt aktuell nicht besonders gut aus.

Bundesweit werden in diesem Jahrzehnt circa 363.000 Lehrkräfte benötigt. Ihr Studium beenden werden in diesem Zeitraum aber voraussichtlich etwas weniger als 350.000 angehende Lehrerinnen und Lehrer – macht eine Lücke von rund 14.000 Pädagoginnen und Pädagogen im Schuldienst. Das schätzte die Kultusministerkonferenz zuletzt Ende 2020, unter der Präsidentschaft von Stefanie Hubig. Die SPD-Politikerin ist Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz.

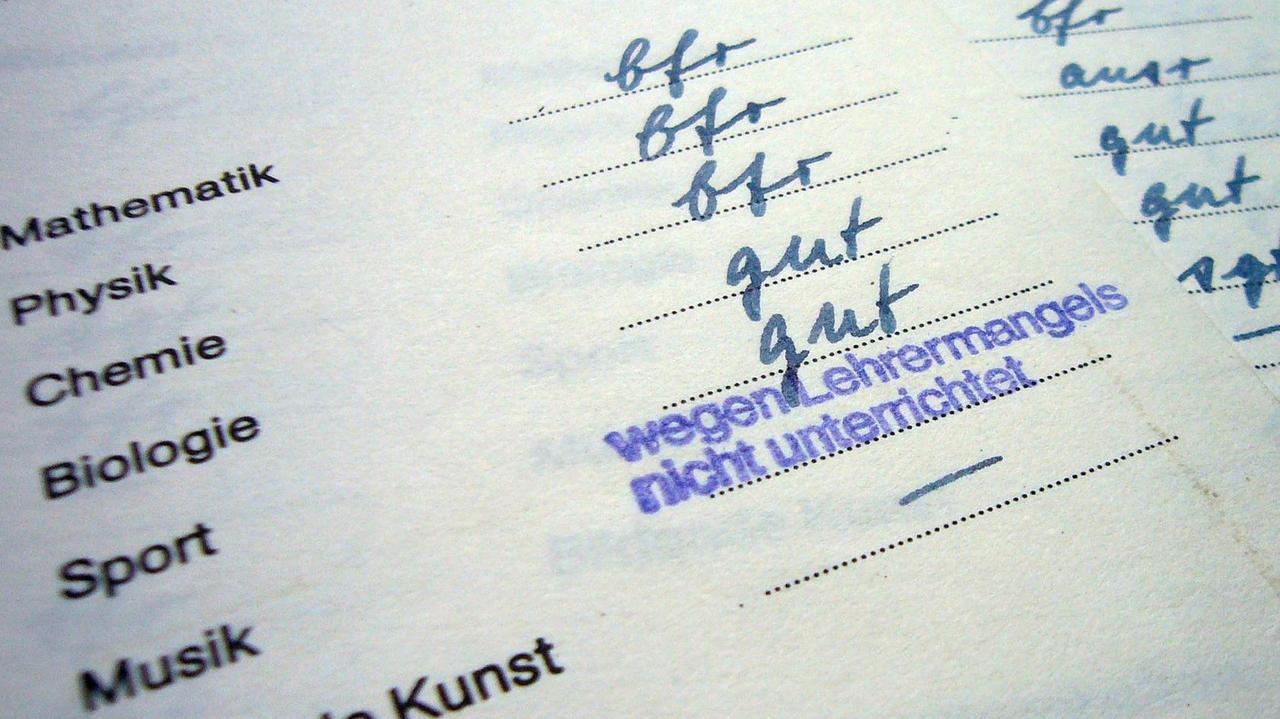

Schon jetzt ist in ihrem Bundesland die Personalsituation an den Schulen manchmal ziemlich eng, spätestens bei unvorhergesehenen Situationen droht Unterrichtsausfall. Außerdem können nicht alle Fächer im vorgesehen Umfang unterrichtet werden. Und die Arbeitsbelastung für die vorhandenen Lehrkräfte ist riesig, nicht zuletzt durch die Folgen der Corona-Pandemie. Was man dagegen tun kann? Stefanie Hubig:

„Wenn jemand krank wird, dann haben wir den Schulen zum einen ein Budget zur Verfügung gestellt, mit dem Vertretungslehrkräfte eingesetzt werden können, und das tun die Schulen sehr gut und sehr eigenverantwortlich. Und wir haben einen Vertretungspool, den wir aufgestockt haben in den letzten Jahren.“

„Wenn jemand krank wird, dann haben wir den Schulen zum einen ein Budget zur Verfügung gestellt, mit dem Vertretungslehrkräfte eingesetzt werden können, und das tun die Schulen sehr gut und sehr eigenverantwortlich. Und wir haben einen Vertretungspool, den wir aufgestockt haben in den letzten Jahren.“

Kritik an fachfremden Vertretungsunterricht

Trotzdem kritisieren viele Eltern, dass zu viel Unterricht fachfremd erteilt werde. Wenn also beispielsweise Englisch auf dem Stundenplan steht, kommt vielleicht eine Sport- oder Physiklehrerin – Englisch fällt dann aus. Stefanie Hubig kennt das Problem.

„Mir ist es lieber, wenn der Unterricht planmäßig stattfindet. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich sage: Unterricht findet nicht statt, die Kinder sitzen alleine zuhause. Oder ob ich sage: Entweder, sie haben einen Vertretungslehrer, der Unterricht mit ihnen macht, und da kann dann eben auch mal, wenn der Mathelehrer krank ist, ein Deutschlehrer kommen und eine Deutschstunde machen. Warum soll das nicht Unterricht sein? Das ist Unterricht!“

„Mir ist es lieber, wenn der Unterricht planmäßig stattfindet. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich sage: Unterricht findet nicht statt, die Kinder sitzen alleine zuhause. Oder ob ich sage: Entweder, sie haben einen Vertretungslehrer, der Unterricht mit ihnen macht, und da kann dann eben auch mal, wenn der Mathelehrer krank ist, ein Deutschlehrer kommen und eine Deutschstunde machen. Warum soll das nicht Unterricht sein? Das ist Unterricht!“

VBE: Lehrerlücke viel größer als von KMK angegeben

Udo Beckmann überzeugt das nicht. Beckmann ist als Bundesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung einer der Wortführer auf Seiten der Lehrkräfte in der schulpolitischen Debatte. Und er sagt, es sei alles sogar noch viel schlimmer. Denn die KMK-Schätzung, dass bis 2030 rund 14.000 Lehrkräfte fehlen, sei viel zu niedrig angesetzt.

Der VBE habe dazu extra eine eigene Studie in Auftrag gegeben, „weil wir seit Langem erhebliche Zweifel daran haben, dass die Berechnung der Kultusministerkonferenz, die ja einen, sagen wir mal, eher moderaten Lehrkräftemangel bis 2030 ausweisen, nicht der Realität entsprechen. Ihr Zustandekommen ist in Teilen weder transparent noch nachvollziehbar. Elementare Einflussfaktoren zur Berechnung von tatsächlichem Bedarf und Angebot fehlen!“

VBE: Es fehlen nicht 14.000, sondern 80.000 Lehrer bis 2030

Ende Januar haben Beckmann und der Essener Bildungswissenschaftler Klaus Klemm ihre Berechnungen vorgestellt. Und die kommen für denselben Zeitraum, also bis 2030, zu einem ganz anderen Ergebnis als die KMK. Demnach werden nicht nur 14.000, sondern rund 80.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen – die Lücke wäre also fast sechs Mal so groß wie bisher angenommen.

Ideen gegen den Lehrermangel

Quereinsteiger: Ohne Vorbereitung ins kalte Wasser

Lehramt an Gymnasien: Hohe Zufriedenheit, aber an der Grenze zu Belastung

Quereinsteiger: Ohne Vorbereitung ins kalte Wasser

Lehramt an Gymnasien: Hohe Zufriedenheit, aber an der Grenze zu Belastung

Vor allem, weil die Zahl der zukkünftigen Lehramtsabsolventen von der KMK viel zu hoch eingeschätzt wird, so Klaus Klemm. Die KMK hat auf die neuen Zahlen bisher offiziell nicht reagiert. KMK-Präsidentin Karin Prien verwies lediglich auf die Anstrengungen, die die Kultusministerkonferenz seit Jahren beim Thema Lehrermangel unternehme. Udo Beckmann spricht von einer alarmierenden Situation.

„Ich finde, die von Professor Klemm dargestellten Ergebnisse zeigen auf eine bedrückende Art und Weise, dass die von der Kultusministerkonferenz veröffentlichten Zahlen, ich drück’s mal zurückhaltend aus: eher unseriös sind. Sie verschleiern schlichtweg den tatsächlichen Lehrkräftemangel. Die Situation ist also viel dramatischer als von der Kultusministerkonferenz kommuniziert.“

„Ich finde, die von Professor Klemm dargestellten Ergebnisse zeigen auf eine bedrückende Art und Weise, dass die von der Kultusministerkonferenz veröffentlichten Zahlen, ich drück’s mal zurückhaltend aus: eher unseriös sind. Sie verschleiern schlichtweg den tatsächlichen Lehrkräftemangel. Die Situation ist also viel dramatischer als von der Kultusministerkonferenz kommuniziert.“

Hohe Geburtenzahlen durch Familienpolitik - zulasten der Schulpolitik

Woran aber liegt es, dass der Fachkräftemangel im Klassenzimmer so hoch ist? Klaus Klemm: „Wenn man jetzt die augenblickliche Situation ansieht, ist eine eindeutige Verursachung festzustellen: Wir hatten in den Jahren von 2012/13 bis 2016 einen Anstieg der jährlichen Geburtenzahlen um 110.000 deutschlandweit. Und diesen Anstieg, das muss man fairerweise sagen, den hat keiner vorhergesehen, ich auch nicht. Wir haben eben die Problematik, dass die Familienpolitik, die darauf abzielte, dass mehr Eltern Kindern bekommen, durch Ganztagsschulen, durch Krippen, durch U3-Versorgungen, durch viele andere Maßnahmen wurden mehr Kinder geboren. Und als das dann passiert war, hat die Politik gesagt: Ey, haben wir nicht so gedacht. Das ist im Grunde das, was hier passiert ist.“

Der Erfolg der Familienpolitik im vergangenen Jahrzehnt ist also offenbar zu einem Problem für die Schulpolitik des aktuellen Jahrzehnts geworden. Und das führt zu dringendem Handlungsbedarf. Nur: Was sollen die Bundesländer konkret tun? „Man könnte der Politik empfehlen, grundsätzlich über Bedarf auszubilden. Das wäre ein Weg. Aber dann hat man ein Problem mit den Finanzministern. Denn die Leute, die dann über Bedarf ausgebildet werden und die dann fertig sind, die wollen dann auch alle in die Schulen.“

Der Erfolg der Familienpolitik im vergangenen Jahrzehnt ist also offenbar zu einem Problem für die Schulpolitik des aktuellen Jahrzehnts geworden. Und das führt zu dringendem Handlungsbedarf. Nur: Was sollen die Bundesländer konkret tun? „Man könnte der Politik empfehlen, grundsätzlich über Bedarf auszubilden. Das wäre ein Weg. Aber dann hat man ein Problem mit den Finanzministern. Denn die Leute, die dann über Bedarf ausgebildet werden und die dann fertig sind, die wollen dann auch alle in die Schulen.“

Personalreserve aufbauen - aber wie?

Solche Versuche, mehr Studienplätze anzubieten und damit mittelfristig eine Personalreserve zu bilden, gab es in der Vergangenheit auch schon, sagt Bildungsforscher Klemm. Erfolgreich waren sie nicht.

„Das Heraufschrauben der Zahlen von auszubildenden Lehrkräften sichert ja nicht, dass welche dazukommen. Wir haben das vor zwei, drei Jahren schon sehen können in einem Bundesland. Da wurden wegen des Mangels für die Sekundarstufen I – das waren Haupt- und Realschullehrer in Bayern damals – wurden mehr Studienplätze geschaffen. Aber die blieben leer, weil keine jungen Leute diese Fächer studieren wollten.“

„Das Heraufschrauben der Zahlen von auszubildenden Lehrkräften sichert ja nicht, dass welche dazukommen. Wir haben das vor zwei, drei Jahren schon sehen können in einem Bundesland. Da wurden wegen des Mangels für die Sekundarstufen I – das waren Haupt- und Realschullehrer in Bayern damals – wurden mehr Studienplätze geschaffen. Aber die blieben leer, weil keine jungen Leute diese Fächer studieren wollten.“

Quereinsteiger als Lösung?

Und so stehen die Bundesländer dem Mangel an pädagogischen Fachkräften oft ziemlich hilflos gegenüber, meint Klemm. Als Lösung für den Fachkräftemangel gelten Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. So wie Vanessa Dähn. Sie ist 38 Jahre alt und lebt in der Nähe von Köln. Auf Menschen wie ihr, die sich für einen späten Berufseinstieg ins Lehramt entscheiden, ruht die Hoffnung vieler Bildungsministerinnen und -minister.

„Ich habe Germanistik, Psychologie und Sozialwissenschaften studiert und 2006 damals noch mit dem Magister abgeschlossen. Dann hab ich angefangen, als freie Autorin zu arbeiten, für den Hörfunk vor allen Dingen. Und das war eine Superzeit, eigentlich ein Traumjob – bis mein Sohn geboren wurde und die Elternzeit dann irgendwann auch vorbei war.“

„Ich habe Germanistik, Psychologie und Sozialwissenschaften studiert und 2006 damals noch mit dem Magister abgeschlossen. Dann hab ich angefangen, als freie Autorin zu arbeiten, für den Hörfunk vor allen Dingen. Und das war eine Superzeit, eigentlich ein Traumjob – bis mein Sohn geboren wurde und die Elternzeit dann irgendwann auch vorbei war.“

Danach, sagt Dähn, habe sich die Freiberuflichkeit nicht mehr so richtig frei angefühlt. Sondern oft als Druck, auf jeden Fall Aufträge beschaffen zu müssen, um ihre Familie zu ernähren. Und was würde passieren, wenn sie oder ihr Sohn krank werden würde und sie deshalb kein Geld verdienen könnte? Die junge Mutter entschied sich für einen Quereinstieg als Lehrerin. Denn gerade an berufsbildenden Schulen sei der Bedarf an Lehrkräften enorm, auch mit eher häufigen Fächern wie Deutsch oder Pädagogik. Das sei ihr Glück gewesen, erzählt Dähn, als sie Kontakt zu einem Berufskolleg im Bergischen Land aufnahm.

„Ich hab mich dann direkt an die Schule gewandt beziehungsweise an die Schulleitung, hab kurzfristig einen Termin bekommen zu einem Vorstellungsgespräch, und das war sehr nett. Ein paar Tage später hab ich dann auch den Anruf bekommen: Sie können erst mal als Vertretungslehrerin anfangen. Und dann war ich von jetzt auf gleich an der Schule, mit zwölf Unterricht Stunden in der Woche, und war natürlich wahnsinnig aufgeregt, weil ich ja noch nie vorher vor so einer Klasse gestanden hab. Hab aber auch glücklicherweise ganz tolle Unterstützung bekommen von meinen Kollegen.“

Nach einem halben Jahr wurde die Vertretungslehrerin dann in ein Programm aufgenommen, in dem sie parallel zur normalen Arbeit an der Schule ihr Referendariat nachholte. Heute ist Vanessa Dähn voll ausgebildete Lehrerin.

„Ich hab mich dann direkt an die Schule gewandt beziehungsweise an die Schulleitung, hab kurzfristig einen Termin bekommen zu einem Vorstellungsgespräch, und das war sehr nett. Ein paar Tage später hab ich dann auch den Anruf bekommen: Sie können erst mal als Vertretungslehrerin anfangen. Und dann war ich von jetzt auf gleich an der Schule, mit zwölf Unterricht Stunden in der Woche, und war natürlich wahnsinnig aufgeregt, weil ich ja noch nie vorher vor so einer Klasse gestanden hab. Hab aber auch glücklicherweise ganz tolle Unterstützung bekommen von meinen Kollegen.“

Nach einem halben Jahr wurde die Vertretungslehrerin dann in ein Programm aufgenommen, in dem sie parallel zur normalen Arbeit an der Schule ihr Referendariat nachholte. Heute ist Vanessa Dähn voll ausgebildete Lehrerin.

Motivationsprobleme bei ausgebildeten Lehrkräften

Aber auch die Lehrkräfte selbst müssten sich anpassen, um dem Mangel etwas entgegenzusetzen, meint Sigrid Wagner. Sigrid Wagner ist pensionierte Lehrerin – und teilweise auch frustriert. In einem Buch hat sie ihre Erfahrungen aufgeschrieben. „Das Problem sind die Lehrer. Eine Bilanz“ heißt es, und schon der Titel verrät die Stoßrichtung.

Viele Lehrkräfte, sagt Sigrid Wagner, seien schlecht ausgebildet, mangelhaft motiviert oder überfordert. „Diese Opferrolle, die da immer hinter steht: 'Ach, wir kriegen ja auch nur noch unerzogene Kinder' - ja, meine Güte, die Gesellschaft hat sich verändert, da müssen wir andere Strukturen finden!“

Und auch die Schule müsse sich immer wieder ändern und auf neue Herausforderungen einstellen, das ist für Sigrid Wagner völlig klar. Aber mit dieser Überzeugung, sagt sie, sei sie in vielen der Schulen, in denen sie arbeitete, alleine gewesen.

„Generell habe ich die Befürchtung, dass die Lehrerschaft im größten Teil noch nicht verstanden hat, wo es eigentlich hingehen soll. Man geht tagtäglich zur Schule, weil man da hin muss. Das machen Schüler den Lehrern deutlich, die Lehrer den Schülern. Oder sagen es sogar: Wir müssen ja hier alle hin. Ich muss ja hier arbeiten, ist ja mein Job. Ich hab auch keinen Bock, aber wir müssen den Lehrplan abarbeiten. Ob man dann da von Motivation reden kann, wage ich zu bezweifeln.“

Und auch die Schule müsse sich immer wieder ändern und auf neue Herausforderungen einstellen, das ist für Sigrid Wagner völlig klar. Aber mit dieser Überzeugung, sagt sie, sei sie in vielen der Schulen, in denen sie arbeitete, alleine gewesen.

„Generell habe ich die Befürchtung, dass die Lehrerschaft im größten Teil noch nicht verstanden hat, wo es eigentlich hingehen soll. Man geht tagtäglich zur Schule, weil man da hin muss. Das machen Schüler den Lehrern deutlich, die Lehrer den Schülern. Oder sagen es sogar: Wir müssen ja hier alle hin. Ich muss ja hier arbeiten, ist ja mein Job. Ich hab auch keinen Bock, aber wir müssen den Lehrplan abarbeiten. Ob man dann da von Motivation reden kann, wage ich zu bezweifeln.“

Frischer Wind durch Quereinsteiger

Kein Wunder, meint Sigrid Wagner, dass Lehrerinnen und Lehrer so ein schlechtes Image haben und dass es deshalb Nachwuchsprobleme in diesem Beruf gebe. Trotzdem, glaubt Wagner, gebe es eine Chance für das Schulsystem. Mit Menschen wie Vanessa Dähn, der Quereinsteigerin.

„Wir haben bis 2025 eine Million Schüler mehr. Ich setze im Grunde auf die Quereinsteiger, dass die im Grunde mit einem gesunden Menschenverstand ankommen und sagen: Was ist denn jetzt hier los? Ihr kluckt da zusammen, ihr zieht euch zurück, ihr habt eure persönlichen Befindlichkeiten – aus meinem Job wäre ich jetzt rausgeflogen, wenn ich das mache.“

„Wir haben bis 2025 eine Million Schüler mehr. Ich setze im Grunde auf die Quereinsteiger, dass die im Grunde mit einem gesunden Menschenverstand ankommen und sagen: Was ist denn jetzt hier los? Ihr kluckt da zusammen, ihr zieht euch zurück, ihr habt eure persönlichen Befindlichkeiten – aus meinem Job wäre ich jetzt rausgeflogen, wenn ich das mache.“

Damit, so sieht es die frühere Lehrerin, werde dann auch frischer Wind in manchen Lehrerzimmern einziehen. So gesehen könnte der aktuelle Lehrkräftemangel auch eine Chance zum Wandel sein.

Regierung mitverantwortlich, wenn Lehrkräfte fehlen

Denn dass sich etwas ändern muss, bestreiten auch Bildungspolitikerinnen und -politiker nicht, wie etwa Yvonne Gebauer, FDP-Schulministerin in Nordrhein-Westfalen. „Ich hab versprochen, dass wir auf dem Weg hin zu bester Bildung hier im Ministerium alles geben.“

„Wir haben immerhin 96 Prozent aller Stellen – aller Stellen für Lehrkräfte, aber auch weiteres Personal – zum Schuljahresbeginn besetzen können, und an den weiteren Stellen, an der Stellenbesetzung weiterer offener Stellen, arbeiten wir. Wir drehen hier im Ministerium jeden Stein um. Wir lassen nichts unversucht, um eben diese Lehrerlücke, die dadurch eben auch entstanden ist, dass die Vorgängerregierung nicht genügend Studienplätze zur Verfügung gestellt hat, dass wir diese Lücke schnellstmöglich schließen“, sagte Gebauer dem Fernsehsender Phoenix.

„Wir haben immerhin 96 Prozent aller Stellen – aller Stellen für Lehrkräfte, aber auch weiteres Personal – zum Schuljahresbeginn besetzen können, und an den weiteren Stellen, an der Stellenbesetzung weiterer offener Stellen, arbeiten wir. Wir drehen hier im Ministerium jeden Stein um. Wir lassen nichts unversucht, um eben diese Lehrerlücke, die dadurch eben auch entstanden ist, dass die Vorgängerregierung nicht genügend Studienplätze zur Verfügung gestellt hat, dass wir diese Lücke schnellstmöglich schließen“, sagte Gebauer dem Fernsehsender Phoenix.

Der Verweis auf die Fehler der jeweiligen Vorgängerregierung – er ist in der Bildungspolitik oft zu hören. Und oftmals sogar berechtigt: Die Ausbildung zur Lehrkraft mit Studium und Referendariat dauert rund sieben Jahre – länger als jede Legislaturperiode. Wenn also Lehrkräfte fehlen, ist die alte Regierung meist mitverantwortlich. Die Folgen der eigenen Arbeit dagegen werden die nächste Regierung beschäftigen. Könnte man da nicht mehr Tempo machen?

„Naja, schneller welche auszubilden, das ist nicht ganz so einfach. Es gibt ja nun Studienzeiten, die eingehalten werden müssen, weil: Wir wollen ja natürlich auch einen qualitätsvollen Lehrer, eine qualitätsvolle Lehrkraft an unseren Schulen.“

„Naja, schneller welche auszubilden, das ist nicht ganz so einfach. Es gibt ja nun Studienzeiten, die eingehalten werden müssen, weil: Wir wollen ja natürlich auch einen qualitätsvollen Lehrer, eine qualitätsvolle Lehrkraft an unseren Schulen.“

GEW: "Aus Vertretungsbudget wird keine einzige Lehrkraft mehr geschaffen"

Das Studium abspecken und beschleunigen – für Yvonne Gebauer ist das keine Lösung. Zumal fast alle Planstellen besetzt seien, wie die Ministerin betont. Maike Finnern ärgert das. Finnern ist Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der GEW.

„Das frustriert mich, weil es die Realitäten leugnet. Denn wir haben Schulen, die sind eben zu 75, 80 Prozent besetzt und weit entfernt von den 96. Und die müssen ja auch irgendwie unterrichten. Und wenn dann gesagt wird, es gibt ja ein Vertretungsbudget und das können die Schulen eigenverantwortlich verantworten, das ist ja auch in Ordnung. Aber dadurch wird ja keine einzige Lehrkraft mehr geschaffen. Die ist ja nicht mehr auf dem Markt. Und das heißt: Ich weiß ja aus der Realität, welche Leute denn dann eingestellt werden. Da will ich den Menschen gar nichts Böses, aber die sind überhaupt nicht qualifiziert zum Teil.“

„Das frustriert mich, weil es die Realitäten leugnet. Denn wir haben Schulen, die sind eben zu 75, 80 Prozent besetzt und weit entfernt von den 96. Und die müssen ja auch irgendwie unterrichten. Und wenn dann gesagt wird, es gibt ja ein Vertretungsbudget und das können die Schulen eigenverantwortlich verantworten, das ist ja auch in Ordnung. Aber dadurch wird ja keine einzige Lehrkraft mehr geschaffen. Die ist ja nicht mehr auf dem Markt. Und das heißt: Ich weiß ja aus der Realität, welche Leute denn dann eingestellt werden. Da will ich den Menschen gar nichts Böses, aber die sind überhaupt nicht qualifiziert zum Teil.“

Quereinsteiger können Lehrkräftemangel kaum abfangen

Für die Gewerkschafterin ist der Quereinstieg eine ambivalente Geschichte: Einerseits drohe die Gefahr von Qualitätsverlusten, andererseits helfen die neuen Kolleginnen und Kollegen da, wo die Engpässe besonders groß sind. Dass sie dringend gebraucht wird, merkte auch Quereinsteigerin Vanessa Dähn von Anfang an. Und: dass sie dafür Einiges nachholen musste. Das sei manchmal richtig hart gewesen.

„Also, 18 Stunden Unterricht in der Woche, die vorbereitet werden müssen, Klausuren, die dann in schöner Regelmäßigkeit ins Haus flattern, die korrigiert werden müssen – da ist man am Anfang auch wirklich nicht schnell dabei. Dann die Unterrichtsbesuche, die geplant werden müssen, wenn die Fachleiter kommen, um einen zu beurteilen. Das muss auch schriftlich sehr umfangreich geplant werden. Dazu noch die Lernzeit, die man ja irgendwie auch braucht. Und das Familienleben mit kleinem Kind unter einen Hut bringen – das war schon der Hammer.“

„Also, 18 Stunden Unterricht in der Woche, die vorbereitet werden müssen, Klausuren, die dann in schöner Regelmäßigkeit ins Haus flattern, die korrigiert werden müssen – da ist man am Anfang auch wirklich nicht schnell dabei. Dann die Unterrichtsbesuche, die geplant werden müssen, wenn die Fachleiter kommen, um einen zu beurteilen. Das muss auch schriftlich sehr umfangreich geplant werden. Dazu noch die Lernzeit, die man ja irgendwie auch braucht. Und das Familienleben mit kleinem Kind unter einen Hut bringen – das war schon der Hammer.“

Bereut hat Vanessa Dähn den beruflichen Wechsel in die Schule trotzdem nicht. Aber ob ihr ausreichend Kolleginnen und Kollegen folgen, um den Lehrkräftemangel bis 2030 abzufangen, das wird sich zeigen. Dabei ist der Umgang mit stark schwankenden Zahlen auf dem Arbeitsmarkt für Lehrkräfte eigentlich keine neue Herausforderung für die Politik, sagt Maike Finnern, die GEW-Chefin.

„Wenn man viele Jahre zurückblickt, haben wir immer schon das, was man so „Schweinezyklus“ genannt hat. Das heißt also, wir haben ja auch in den Neunzigerjahren schon mal Phasen gehabt, wo wir viel zu viele Lehrkräfte ausgebildet haben, die dann gar nicht in den Schuldienst gekommen sind. Und jetzt sind wir in so einer Phase, wo wir viel zu wenig haben. Das heißt, ich glaube, die Steuerung der Ausbildung ist sicherlich eine Frage. Und letztlich die andere Frage ist die: Wie attraktiv ist es denn, in die Schulen zu gehen? Das ist glaube ich schon ein großer Punkt: Wie attraktiv sind Arbeitsbedingungen? Und welche Konkurrenzen gibt es da?“

„Wenn man viele Jahre zurückblickt, haben wir immer schon das, was man so „Schweinezyklus“ genannt hat. Das heißt also, wir haben ja auch in den Neunzigerjahren schon mal Phasen gehabt, wo wir viel zu viele Lehrkräfte ausgebildet haben, die dann gar nicht in den Schuldienst gekommen sind. Und jetzt sind wir in so einer Phase, wo wir viel zu wenig haben. Das heißt, ich glaube, die Steuerung der Ausbildung ist sicherlich eine Frage. Und letztlich die andere Frage ist die: Wie attraktiv ist es denn, in die Schulen zu gehen? Das ist glaube ich schon ein großer Punkt: Wie attraktiv sind Arbeitsbedingungen? Und welche Konkurrenzen gibt es da?“

Gewerkschaften: Lehramt attraktiver machen

Aus Sicht der Gewerkschafterin geht es dabei um Fragen der Bezahlung, um die Ausstattung der Schulen und die materielle und immaterielle Anerkennung des Lehrerberufs. Immerhin, in den Bundesländern werde bereits über Gehaltsanpassungen diskutiert, insbesondere für die bisher vergleichsweise schlecht bezahlten Lehrkräfte an Grundschulen. Daneben gehe es aber auch darum, niemanden vom Studium abzuschrecken, ergänzt Bildungsforscher Klaus Klemm und blickt ebenfalls ein paar Jahre zurück.

„Wir haben in Münster eine Situation vor ein paar Jahren gehabt, wo man nur eine Zulassung zum Studium eines Grundschullehrers mit der Durchschnittsnote 1,9 hatte. Wer ein schlechteres Abitur als 1,9 hatte, stand vor der Uni Münster und kam nicht rein und konnte nicht Grundschule studieren. Und das ist nicht nur Münster gewesen, das ist überall in der Republik: Wir haben einen hohen Numerus Clausus gehabt im Grundschullehramt mit der Folge, dass Hunderte, Tausende von jungen Frauen – Grundschullehramt sind meistens Frauen – am Grundschullehramtsstudium qua Politik gehindert wurden, die uns jetzt fehlen.“

„Wir haben in Münster eine Situation vor ein paar Jahren gehabt, wo man nur eine Zulassung zum Studium eines Grundschullehrers mit der Durchschnittsnote 1,9 hatte. Wer ein schlechteres Abitur als 1,9 hatte, stand vor der Uni Münster und kam nicht rein und konnte nicht Grundschule studieren. Und das ist nicht nur Münster gewesen, das ist überall in der Republik: Wir haben einen hohen Numerus Clausus gehabt im Grundschullehramt mit der Folge, dass Hunderte, Tausende von jungen Frauen – Grundschullehramt sind meistens Frauen – am Grundschullehramtsstudium qua Politik gehindert wurden, die uns jetzt fehlen.“

Für Udo Beckmann vom Verband Bildung und Erziehung ist klar: Angesichts der aktuellen Prognosen zum Lehrkräftemangel müsse es jetzt nachhaltige Reaktionen geben, anders als das in früheren Krisensituationen der Fall gewesen sei. „Also, wenn sie mich fragen: es gibt keine zwei Lesarten der jetzt vorliegenden Ergebnisse. Die Politik muss hierraus umgehend alle notwendigen Konsequenzen ableiten und endlich aufhören, sich den tatsächlichen Lehrerbedarf schönzurechnen. Sie kann sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen und sagen, sie hätte es nicht besser gewusst.“

Fachkräfteoffensive starten, Reform der Lehramtsausbildung

Dass die Ministerien in der Vergangenheit die Personalsituation nur unzureichend im Blick hatten, bestreiten die Verantwortlichen nicht. Zu den neuen Zahlen mit einem Mindestbedarf von über 80.000 Lehrkräften, die Beckmanns Verband vor kurzem veröffentlicht hat, haben sie sich zunächst nur zurückhaltend geäußert. Man werde sich die Studie jetzt genau anschauen.

Beckmann fordert trotzdem schon mal eine, wie er es nennt, voll ausfinanzierte Fachkräfteoffensive für die Klassenzimmer, dazu eine Reform der Lehramtsausbildung, um etwa die Zahl der Abbrecherinnen und Abbrecher deutlich zu senken. Alleine im Masterstudium fürs Lehramt, zeigen aktuelle Untersuchungen, entscheiden sich noch 16 Prozent der Studierenden für einen Abbruch. Auch das trägt spürbar zum Mangel an Nachwuchskräften bei.

Klar ist: Beim Thema Lehrkräftemangel müssen Schulen, Hochschulen, Interessenverbände und Politik dringend gegensteuern. Schon jetzt befinden sich die Schulen, nicht nur durch Corona, in einer mehr als angespannten Personalsituation. Und der Blick nach vorne zeigt: Die unruhigen Zeiten im Bildungssystem sind noch lange nicht vorbei.

![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)