Identität, ein dem Menschen innewohnendes Bedürfnis, ist Gegenstand vieler Debatten geworden. Beobachtet wird der Verlust von Identität in der globalisierten Gesellschaft, diskutiert wird die Individualisierung an sich und ob die Identität, im Sinne einer kollektiven Erfahrung, der Zugehörigkeit entgegen steht.

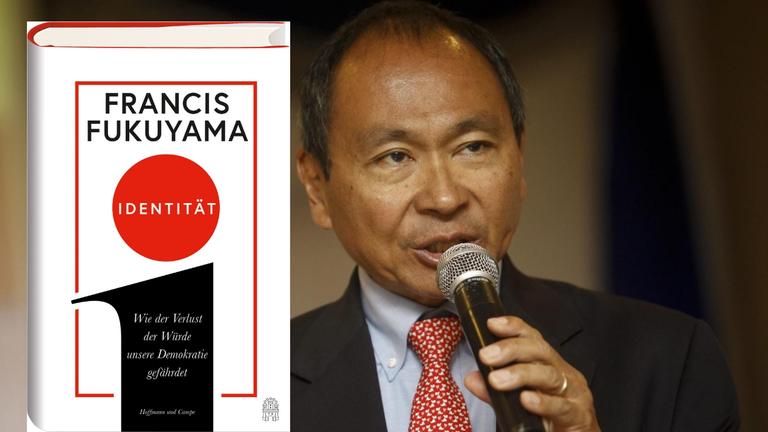

Identitätspolitik bedeutet immer eine bewusst gesetzte Grenzziehung zwischen dem Eigenen (die dazu gehören) und dem Anderen (die ausgeschlossen sind). Der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama formuliert in seinem neuen Buch, der vermeintlich vor allem linke Fokus auf "Partikularinteressen" wie Feminismus, Homosexuellenrechte oder Black Lives Matter in den USA hätte Trump letztlich den Wahlsieg beschert und unter anderem den Aufstieg der Rechten auch in Europa zu verantworten. Das Autorenteam stellt seine Argumente dagegen: Soziale Gerechtigkeit und der Kampf um kulturelle Anerkennung Einzelner schließen sich nicht aus.

Lea Susemichel, geboren 1976, studierte Philosophie und Gender Studies in Wien. Als Journalistin, Lehrbeauftragte und Vortragende arbeitet sie zu den Themen feministische Theorie & Bewegung und feministische Medienarbeit. Seit 2006 ist sie leitende Redakteurin der "an.schläge".

Jens Kastner, geboren 1970, ist Soziologe und Kunsthistoriker und lebt in Wien. Er arbeitet als Senior Lecturer am Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften der Akademie der bildenden Künste Wien und schreibt für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften über zeitgenössische Kunst, soziale Bewegungen und Kulturtheorien.

Gemeinsam veröffentlichten sie vor Kurzem: "Identitätspolitiken. Konzepte und Kritiken in Geschichte und Gegenwart der Linken", Unrast Verlag Münster, 2018.

Die Diskussion um Identitätspolitik

Gegenwärtig wird viel über Identitätspolitik diskutiert, sowohl in den USA als auch in Europa. Mit Identitätspolitik ist dabei in aller Regel gemeint, dass eine bestimmte Gruppe für ihre spezifischen Rechte und Interessen eintritt. In der Debatte wird darunter vor allem das Eintreten für Minderheitenrechte verstanden, also zum Beispiel der Kampf für die Rechte von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern oder der von Homosexuellen. Auch die Frauenbewegung wird dementsprechend als identitätspolitische Bewegung definiert.

Die Auseinandersetzungen um Identitätspolitiken haben sich in den letzten Jahren verschärft. Angesichts der Wahl von Donald Trump zum US‑Präsidenten und der erstarkenden nationalistischen Rechten auch in Europa wurde von vielen Linken und Liberalen der Vorwurf erneuert, Identitätspolitik hätte den Aufstieg der Rechten und den Niedergang linker Bewegungen zu verantworten. Diese Kritik wird von ganz unterschiedlichen Intellektuellen vorgebracht, darunter der Philosoph Slavoj Žižek, Talkshow-Host Bill Maher, die Philosophin Nancy Fraser und nun auch der einflussreiche Politikwissenschaftler Francis Fukuyama.

Einer der üblicherweise erhobenen Vorwürfe lautet, die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hätte die Wahl gegen Trump vor allem deshalb verloren, weil sie im Wahlkampf mit Themen wie Rechte von Frauen und von Homosexuellen Punkte hätte sammeln wollen - also: auf Identitätspolitik gesetzt hätte. Die ständigen Diskussionen um Rassismus, Sexismus und Dinge wie Transgender-Toiletten hätten dazu geführt, dass die Klassenfrage nicht mehr gestellt wurde. Die soziale Frage, als weit größeres Problem, hätten stattdessen die Rechten besetzt - und das hätte sich bitter gerächt. Viele sozial abgehängte Menschen, die sich nicht mehr von linken Parteien repräsentiert fühlen, wären so den Rechten in die Arme getrieben worden.

In seinem vielbeachteten Buch "Der Glanz der Vergangenheit. Über den Geist der Reaktion" fordert der amerikanische Politologe Mark Lilla, linke Politik solle sich wieder Anliegen widmen, die "einem Großteil der Bevölkerung am Herzen liegen".

Auch der rechtsliberale Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, der mit seiner These vom "Ende der Geschichte" in den 1990er-Jahren berühmt wurde, vertritt in seinem neuen Buch eine ähnliche These. In "Identität. Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet" hält er "die Zunahme der Identitätspolitik in modernen liberalen Demokratien" gar für "eine ihrer Hauptbedrohungen".

Geschichte des Begriffs

Doch bevor wir uns mit diesen kritischen Vorhaltungen näher befassen, scheint es sinnvoll zu klären, was genau linke Identitätspolitik eigentlich ist. Den Begriff "Identitätspolitik" hat das Combahee River Collective 1977 geprägt. In einem programmatischen Statement verkündete dieses Kollektiv schwarzer, lesbischer Frauen: "Wir glauben, dass die tiefgreifendste und potenziell radikalste Politik direkt aus unserer eigenen Identität kommt."

Gemeint war, dass sich die spezifische Unterdrückungserfahrung, die sie als schwarze Lesben konkret erfuhren, sich aus ihrer konkreten Situation als schwarze Lesben heraus am besten bekämpfen lasse - und zwar gemeinsam. In einer linken Politik, die sich vornehmlich auf den männlichen Industriearbeiter als Modellfigur des Proletariats bezog, erkannten sich die schwarzen lesbischen Frauen nämlich nicht wieder. Denn die Lebensrealität des männlichen Industriearbeiters entsprach nicht ihrer Lebenssituation, seine Ausbeutung nicht ihren Ausbeutungserfahrungen. So erging es vielen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die nun ihre ganz spezifischen Diskriminierungserfahrungen zum Thema machten und sich zu eigenen Gruppen zusammenschlossen. Eine solche Abkehr vom Proletariat als wichtigster Bezugsgröße der Linken hatte auch stattgefunden, als sich in den 1960er-Jahren die sogenannte Zweite Welle der Frauenbewegung formierte. Daher wird der Aufstieg linker Identitätspolitik - die nun auch Identitätspolitik genannt wurde - gemeinhin mit 1968 und mit dem Aufkommen der Neuen Linken verbunden.

Für diese Identitätspolitiken war ein Wort, das auch das Combahee River Collective schon im Namen trägt, besonders zentral: kollektiv. Denn wenn Diskriminierung und Unterdrückung immer und ausschließlich kollektiv funktionieren, liegt es nahe, sich auch gemeinsam dagegen zur Wehr zu setzen. Linke Identitätspolitik ist häufig eine Reaktion auf Diskriminierung. Sie reagiert darauf, dass einem vermeintlichen Kollektiv bestimmte - nicht unweigerlich ausschließlich negative - Eigenschaften zugeschrieben werden.

Dabei werden Menschen zu einer Gruppe zusammengefasst, die eine eigene "Einheit" bilden soll: Identität kommt vom lateinischen idem: derselbe, dasselbe. Diese Einheit ist eine soziale Setzung. Die Menschen, die sich in ihr wiederfinden, sind nicht wirklich "dieselben". Der US‑amerikanische Journalist und Autor Ta-Nehisi Coates bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt, dass erst der Rassismus das Konstrukt "Rasse" hervorgebracht habe - und nicht umgekehrt. Menschen werden also als Kollektive adressiert, ohne über diese Zugehörigkeit selbst entschieden zu haben.

Diese kollektive Zuschreibung hat nun enorme Konsequenzen, die zwar der einzelne Mensch zu tragen hat, die aber nur aufgrund der zugeschriebenen Zugehörigkeit entstehen: Die "gläserne Decke" im Aufstieg erfährt zwar eine einzelne Frau, aber nicht deshalb, weil sie bei ihrer individuellen Karriereplanung etwas falsch gemacht hat, sondern weil sie als Teil des Kollektivs "Frauen" struktureller Diskriminierung ausgesetzt ist. Die rassistischen Kommentare und Angriffe erlebt zwar der oder die Einzelne mit dunkler Hautfarbe, aber nur deshalb, weil er oder sie der Kollektivkategorie Schwarz zugeordnet wird.

Vorwürfe gegen Identitätspolitik

Wie kommt aber nun der Vorwurf zustande, die linke Identitätspolitik trage eine Mitschuld am Wahlsieg Trumps, dem Aufstieg der nationalistischen Rechten in Europa und dem Niedergang der sozialdemokratischen Linken? Schließlich haben weder der Niedergang der SPD in Deutschland noch der Wahlsieg des reaktionären Staatspräsidenten Jair Bolsonaro in Brasilien auch nur das Geringste mit der vielgescholtenen Transgender‑Toilette zu tun. Ausschlaggebend für die Krise der Sozialdemokratie und anderer linker Bewegungen sind wohl eher deren Abkehr vom Versprechen auf soziale Sicherheit für alle, die Deregulierungen der Arbeitsmarktpolitik, die Privatisierungen staatlicher Betriebe und viele andere makropolitische Entwicklungen, die mit Tony Blairs "New Labour" und Gerhard Schröders "Neuer Mitte" in den 1990er-Jahren eingeläutet wurden.

Kurz, die Gründe für das fundamentale Schwächeln der Linken liegen wohl eher in der neoliberalen Wende der Sozialdemokratie. Und nicht, wie uns Politikwissenschaftler Fukuyama und andere glauben machen wollen, daran, dass die Linke sich zu sehr mit den individuellen Anliegen kleiner Minderheiten beschäftigt hätte - eben mit Identitätspolitiken.

Doch davon unbeeindruckt behaupten linke Liberale wie der Philosoph Richard Rorty und der Soziologe Zygmunt Bauman seit Jahrzehnten schon, was jetzt Mark Lilla und Francis Fukuyama - in neue Worte gefasst - veröffentlichen: Identitätspolitik würde von sozialer Ungleichheit ablenken. Statt sich um die Belange aller, wahlweise die Nation oder die Arbeiterklasse genannt, zu kümmern, habe sich die Linke darauf verlegt, nur noch die partikularen Interessen von immer spezieller werdenden Minderheiten zu vertreten. Identitätspolitik statt Klassenkampf stünde auf der Agenda vieler Linker.

Diesen Vorwurf erheben inzwischen Linke und Liberale aller Sparten. Dass es sich dabei in großer Mehrheit um weiße Männer handelt, dürfte kein Zufall sein. Aber es gibt selbstverständlich auch Frauen wie etwa Nancy Fraser, die ins selbe Horn blasen. Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei Die Linke in Deutschland, formulierte es in einem Debattenbeitrag so: Die Linke solle sich an die neue Klasse all derer wenden, "die ahnen, dass der Kapitalismus nicht die beste aller Welten bietet."

Identitätspolitik statt Klassenkampf

Identitätspolitik statt Klassenkampf: Der sich verbreitende Vorwurf stellt einen falschen Gegensatz her. Mit ihm werden die Anliegen jener, die von links aus identitätspolitisch argumentieren, verkürzt. Ihnen geht es eben nicht nur um soziale Anerkennung, sondern auch um ein Aufbegehren, beispielsweise gegen Armut und soziale Ungleichheit.

Ein Autor, der diese These vertreten hat, ist der französische Soziologe Didier Eribon. In einem Interview mit der Schweizer Zeitung "Die Republik" bringt er seine Position auf den Punkt:

"Ich sage nicht, dass wir mit dem Engagement für den Feminismus oder für die LGBT-Rechte oder für die Transsexuellen oder für Einwanderer und Flüchtlinge aufhören sollten. Im Gegenteil: Alle diese sozialen Bewegungen gehören zum 68er‑Erbe, und das 68er-Erbe ist für mich das allerwichtigste. 68 erlangte der Feminismus eine absolut zentrale Bedeutung, es war die Geburtsstunde der Homosexuellen-Bewegung, die Frage der Einwanderung wurde zum ersten Mal gestellt, es entstand eine Kritik des Justizsystems, der Repressionsapparate, des Gesundheitssystems. Es entstand ein ökologisches Bewusstsein. Und zusätzlich haben zehn Millionen Arbeiter in Frankreich gestreikt. 68 war eine sehr breite, gesamtgesellschaftliche Bewegung, die auf soziale Veränderung, auf soziale Gerechtigkeit ausgerichtet war. Es ging nicht darum, eine Bevölkerungsgruppe gegen eine andere auszuspielen. Im Gegenteil: Alles war miteinander verbunden."

Kurioserweise ist das in den Debatten um sein vieldiskutiertes autobiographisches Buch "Rückkehr nach Reims" ganz anders wahrgenommen worden. Das seit 2009 veröffentlichte Buch kam 2016 auf Deutsch heraus und wurde hierzulande vor allem als Plädoyer gegen Identitätspolitik gelesen, sowie als Aufruf, dass linke Politik sich wieder mehr der Klassenfrage widmen solle. Es wurde als konkreter Aufruf verstanden, wieder mehr Klassenkampf statt Identitätspolitiken zu machen. Diese Rezeption Eribons ist insofern erstaunlich, als der Autor nie zu einer Verabschiedung von Identitätspolitik aufgerufen hat.

Ähnlich wie Eribon argumentieren auch die Soziologinnen Emma Dowling, Silke van Dyk und Stefanie Graefe in ihrem Aufsatz "Rückkehr des Hauptwiderspruchs?", der 2017 in der sozialwissenschaftlichen Zeitschrift "Prokla" erschien. Auch sie sprechen sich deutlich gegen eine Hierarchisierung unterschiedlicher Kämpfe aus:

"Warum eigentlich gelten die Kämpfe von Frauen, Schwarzen oder Schwulen/Lesben als identitätspolitische Kämpfe, während das Leben und die darauf bezogenen Kämpfe (weißer, männlicher) Arbeiter als soziale und ökonomische Realität betrachtet werden?"

Auch sie wenden sich also entschieden gegen diese Gegenüberstellung vom Kampf gegen Diskriminierung und dem Eintreten für soziale Gerechtigkeit. Der im Aufsatztitel angesprochene "Hauptwiderspruch" erinnert zudem daran, dass die Anfeindungen gegen Identitätspolitik nichts Neues sind. Denn bereits die Sozialisten der ersten Stunde hatten verlangt, dass die Genossinnen doch bitte mit ihrem feministischen Gejammer aufhören und die Reihen schließen sollten. Wenn der Sozialismus erst mal da wäre, hieß es, würde sich auch die Unterdrückung der Frauen von selbst erledigen - sie sei eben nur ein Nebenwiderspruch. Eine Prognose, die sich bekanntlich nicht bewahrheitet hat.

Doch die Entgegensetzung von Klassenkampf und Identitätspolitik bagatellisiert nicht nur wichtige emanzipatorische Bewegungen, sie unterschlägt auch eine wichtige Tatsache: Auch der Klassenkampf selbst war immer identitätspolitisch geprägt. Schon Karl Marx hatte bemerkt, dass die Arbeiterklasse zwar aus den Produktionsverhältnissen hervorgehe, dass also die kapitalistische Ökonomie die Ausgebeuteten unweigerlich hervorbringt. Dennoch war es alles andere als selbstverständlich, dass diese Menschen sich auch selbst als kollektive Einheit, eben als Klasse verstehen und zur "Klasse für sich" werden, wie Marx es nennt.

Tradition linker Identitätspolitiken

Wie das Bewusstsein darüber, eine Klasse zu sein, erzeugt und gestärkt werden könnte, war dementsprechend ein Dauerbrenner in der Theorie der ArbeiterInnenbewegung und der Linken überhaupt. Lenin und Georg Lukács, Rosa Luxemburg und Antonio Gramsci, alle namhaften marxistischen TheoretikerInnen machten sich ausführliche Gedanken zum Klassenbewusstsein - also zur Frage, wie sich die ArbeiterInnenklasse identitätspolitisch formieren kann und soll.

In dieser Tradition stehen auch die heutigen linken Identitätspolitiken, die seit den 1960er-Jahren im Kontext der Neuen Linken entstanden sind. Die Klassentheorie wies darauf hin, dass keineswegs alle Menschen ein und dasselbe Interesse haben. Dementsprechend forderten sie Klassenkampf - und nicht einen allgemeinen Menschheitskampf -, um schließlich Freiheit und Gleichheit für alle zu erwirken. Vergleichbar dazu zielt auch linke Identitätspolitik auf Gleichheit für alle ab. Doch dafür muss sie eben zunächst deutlich machen, dass auch Differenzkategorien wie Geschlecht, Ethnizität oder Sexualität für Ungleichheit verantwortlich sind.

Die Autorinnen Dowling, van Dyk und Graefe stellen fest, dass identitätspolitische Kritik von links darauf aufmerksam macht, dass das vermeintliche Allgemeininteresse, dem sich die Partikularinteressen um der gemeinsamen Sache willen unterordnen sollen, eben oft mitnichten das Interesse der Allgemeinheit ist.

"Der Vorwurf, Identitätspolitik sei partikularistisch und würde damit den Universalismus der Kämpfe um soziale Gerechtigkeit unterminieren, verkennt den ursprünglichen Impuls vieler sozialer Bewegungen, die heute als 'identitätspolitisch' gelabelt werden."

Zusammengefasst heißt das: Auch vermeintlich universelle Interessen sind letztlich Partikularinteressen - nur werden sie eben aus einer mächtigeren Position heraus formuliert. Emanzipatorische Identitätspolitik hat hingegen zumeist durchaus universalistische Ansprüche, wenn sie verlangt, dass gleiche Rechte tatsächlich für alle Menschen gelten sollen.

Noch einmal anders formuliert: Linke Identitätspolitik benennt blinde Flecke und fordert Gerechtigkeit für alle. Sie zielt darauf ab, die kollektiven Erfahrungen von Menschen einzubeziehen, die in den großen Erzählungen von der Menschheit oder der Arbeiterklasse nicht vorkommen: etwa die Erfahrungen von schwarzen, lesbischen Frauen, um auf das Beispiel des Combahee River Collective zurückzukommen.

Kritik und politische Gegenbewegung

Auch Trumps Präsidentschaftswahlkampf war Identitätspolitik, stellt etwa die schwarze Kulturwissenschaftlerin Peggy Piesche fest. Sie widmet sich in ihrer Analyse der US-Präsidentschaftswahl der vielstrapazierten rhetorischen Figur einer vermeintlichen 'Rache des weißen Mannes'. Die These, gegen die sich Piesche wendet, heißt: Die weißen Arbeiter hätten sich mit ihrer Stimme unter anderem für die Identitätspolitik der Linken gerächt: Sie wendet sich gegen die These, denn der Begriff 'Rache' impliziert, der Wahlsieg von Trump sei ein Aufbegehren gegen den vermeintlichen Gesinnungsterror der sogenannten Gutmenschen gewesen. So habe die Political Correctness den Backlash der weißen Arbeiter letztlich selbst provoziert. In letzter Konsequenz wird also behauptet, dass der Widerstand gegen Rassismus die Ursache für diesen ist.

Überspitzt gesagt: Weiße Arbeiter seien nur deshalb rassistisch, weil ihnen der Antirassismus der Bewegung Black Lives Matter auf die Nerven gehe. Rassismus sei demnach eine bloße Reaktion. Und nicht etwa ein gewaltiges, strukturelles Problem, das so alt ist wie die USA selbst.

Doch zum Proletariat, das hier angeblich Rache geübt habe, gehört in Wirklichkeit längst nicht mehr nur der weiße Arbeiter der niedergegangenen Stahl- und Autoindustrie im so genannten Rust-Belt. Sondern auch die afroamerikanische Uber‑Fahrerin, die lateinamerikanische Krankenpflegerin und die Asian-American Jobberin im Call-Center. Angesichts der immer noch gewaltigen Lohnunterschiede nach Ethnie und Geschlecht, dem "Gender und Racial Pay Gap", müssten all diese Arbeiterinnen eigentlich sogar die allerersten Adressatinnen für Arbeitskampfrhetorik sein. Doch die von Trump hat bei ihnen nicht verfangen: 94 Prozent der schwarzen Frauen wählten Clinton.

"Niemand vermochte je zu begründen, warum gerade jene, die die New Economy am gründlichsten abgehängt hatte - nämlich die schwarze und die hispanische Arbeiterschaft -, sich nie zu Trumps Anhängern gesellten", so Autor Ta-Nehisi Coates über die KritikerInnen der linken Identitätspolitik. Doch wodurch unterscheidet sich nun linke, emanzipatorische Identitätspolitik von rechter, die auch Trump-Wähler motiviert hat? Von nationalistischen Identitätspolitiken also, die nationalstaatliche Zugehörigkeit konstituieren und sich in gesteigerter Form bei rechtsextremen Gruppen wiederfinden?

Beispielsweise die 'Identitäre Bewegung' betreibt in mehreren europäischen Ländern aktiv migrationsfeindliche Identitätspolitik. Sie tritt für die Bewahrung unserer so bezeichneten "ethnokulturellen Identität" ein und will diese gesetzlich verankert und geschützt sehen. "Remigration" - also die Rückführung von MigrantInnen - ist eines ihrer Ziele. Zur Losung "Defend Europe", der "Verteidigung europäischer Identität", greift sie auch zu aufwendigen und brachialen Mitteln: 2017 charterten deutsche, französische und italienische Mitglieder der Identitären Bewegung ein Schiff im Mittelmeer, um freiwillige Seenotretter davon abzuhalten, Flüchtlinge zu retten.

In diesen Aktionen sind die Prinzipien jeder rechten Identitätspolitik allerdings bloß auf die Spitze getrieben. Diese Politik zeichnet immer aus, dass sie (historisch durchgesetzte) Privilegien der Gruppe verteidigt, die als "die eigene" betrachtet wird. Und dafür zieht sie rigide Grenzen zu anderen Menschen - Grenzen, die heute meist kulturell und nicht mehr biologisch begründet werden. So wird zum Beispiel der Islam als unvereinbar mit europäischen Werten definiert. Für diejenigen, die national, religiös oder ethnisch als "die Eigenen" definiert werden, soll gesorgt und das Beste getan werden, die "Anderen" sollen sich anpassen, integrieren oder, wenn sie dazu nicht bereit sind, gleich abgeschoben werden. Das ist das exklusive Identitätsmodell rechter Parteien wie der FPÖ und der AfD.

Wenig Trennschärfe links und rechts

Allerdings lassen sich linke und rechte Identitätspolitiken nicht immer so ganz klar voneinander trennen. Denn selbstverständlich gibt es auch bei linker Identitätspolitik problematische Entwicklungen. Ein großes Problem besteht dabei in der Gefahr der sogenannten Essenzialisierung, wie sie auch rechte Identitätspolitik betreibt. Essenzialisierung behauptet, dass es einen schützenswerten Wesenskern gibt, der die eigene Gruppe von anderen Menschen unterscheidet. Im schlimmsten Fall führt das bei rechter Identitätspolitik zu faschistischen Reinheitsfantasien, auf deren Grundlage gegen ethnische "Vermischung" argumentiert wird.

Das Problem der Essenzialisierung ergibt sich allerdings für jede Form von Identitätspolitik fast unwillkürlich. Denn kollektiv auf eine gemeinsam erlebte Unterdrückung zu reagieren, setzt natürlich zunächst die Akzeptanz voraus, tatsächlich zu dieser Gruppe zu gehören. Dieses notwendige und auch notgedrungene Akzeptieren wird jedoch von einer Eigen- und Neudefinition der zugewiesenen kollektiven Identität begleitet. Identitätspolitik ist also von einer grundlegenden Ambivalenz zwischen Ablehnung und Affirmation von Identität gekennzeichnet. Abgelehnt wird die Abwertung, affirmiert wird eine neue, nun oft gefeierte kollektive Identität. Die erfahrene Diskriminierung, samt der dabei von außen verliehenen, meist abwertenden Attribute, wird zurückgewiesen. Doch sie soll nun möglichst von einer jetzt selbstgewählten und selbstermächtigenden, positiv konnotierten Kollektividentität ersetzt werden.

Schwarz ist nicht mehr schlechter als weiß, sondern "Black is beautiful".

"Gay Pride" ersetzt schwul als Schimpfwort.

Frauen sind nun nicht mehr das "schwache Geschlecht", sondern stark und selbstbestimmt.

Doch auch die beispielsweise sexistischen und rassistischen Zuschreibungen sind oft ambivalent und nicht ausnahmslos pejorativ, abwertend. So gelten Frauen etwa als empathisch und fürsorglich, schwarze Männer als stark und potent. Deshalb ist die Versuchung groß, auch solche fragwürdigen Fremdzuschreibungen in den identitären Eigenentwurf aufzunehmen und sie zu essenzialisieren, das heißt sie zu notwendigen Eigenschaften zu erklären.

Der selbstbewusst getragene Afro gehört dann unauflöslich zu Blackness. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch: Wer nicht über die nötige Haarstruktur verfügt, bleibt ausgeschlossen. Die angenommene kollektive Identität ist dann auch kein letztlich aus Notwehr entstandenes Hilfskonstrukt mehr. Sondern sie postuliert und manifestiert erneut Wesensunterschiede, wo eigentlich gar keine sind.

Links oder rechts: Wer als "einer von uns" betrachtet wird, sollte tunlichst nicht nur aufgrund bestimmter identitätsstiftender Gemeinsamkeiten im Stil - zum Beispiel der Rede, der Essgewohnheiten oder der Frisur - entschieden werden, sondern in erster Linie aufgrund der politischen Positionierung. Trump mag mit seiner Vorliebe für Hamburger und einfache Sätze dem proletarischen Klassenhabitus besser entsprechen als Obama, der am Anfang seiner Amtszeit einmal den Fauxpas begangen und nach Dijon-Senf für seinen Burger verlangt hat. Ein kulinarischer Snobismus, der ihm viel Hohn und Spott einbrachte. Dennoch steht Obama wohl unbestritten für die arbeitnehmerfreundlichere Politik. Auch der zum linken Flügel der Demokraten gehörende New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio musste ein 'Pizzagate' über sich ergehen lassen, nach dem er beim Italiener mit Messer und Gabel gesehen wurde, was ihm prompt als Elitismus ausgelegt wurde.

Solche 'kulturellen Differenzen' sind also unbestritten bedeutsam und symbolträchtig, entsprechend existieren durchaus auch linke Pendants zu Dirndl und Lederhose, in der rechte Identitätspolitik sich traditionell volksnah gibt. Schließlich wurde sogar de Blasios Wahlsieg mit dem eindrucksvollen Afro seines Sohnes Dante begründet, der bei der afroamerikanischen Community gepunktet hätte. Aber wie bei der afroamerikanischen Absage an Trump dürfte neben der coolen symbolträchtigen Frisur eben auch von Bedeutung gewesen sein, für welche Politik de Blasio steht. Und diese politische Haltung sollte das entscheidende Kriterium sein.

Politische Haltung statt identitätsstiftender Merkmale

Aber das ist durchaus ein weiteres Problem gegenwärtiger Identitätspolitiken von links: die politische Haltung in den Hintergrund treten zu lassen und dabei die identitätsstiftenden Merkmale zu feiern. Zwar kann es strategisch sehr wichtig sein, auf Differenzen zu beharren und sie hervorzuheben, um von der jeweils dominanten Kultur nicht überrollt zu werden. Allerdings darf diese Identitätspolitik nicht zum Selbstzweck werden. Die niederländische Feministin Anja Meulenbelt schrieb schon Mitte der 1980er-Jahre:

"Separatismus als Ziel statt als Mittel zum Zweck führt zu neuen Gettos, schließt potentielle Verbündete aus."

Der Separatismus führe auch nicht zur Veränderung der bestehenden Ordnung, hält Meulenbelt etwa den 'Differenzfeministinnen' ihrer Zeit entgegen, die von einem angeborenen Unterschied der Geschlechter ausgingen. Denn als negativer Effekt lasse dieser Separatismus die bestehende Ordnung völlig intakt.

Hier gilt es an die sozialbewegten Ausgangspunkte von Identitätspolitik zu erinnern: Es muss darum gehen, die soziale Gleichheit nicht aus dem Blick zu verlieren und Solidarität zwischen sehr unterschiedlichen Positionen zu ermöglichen. Dann führt linke Identitätspolitik eben nicht zur Spaltung und ist schon gar keine Gefahr für ein demokratisches Miteinander, wie der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama argwöhnt.

Ganz im Gegenteil. Denn die identitätspolitische Kritik an gesellschaftlichen Ausschlüssen und Asymmetrien ist mitnichten bloß eine Schwäche, die zu Fragmentierungen und Zerwürfnissen führt, sondern sie ist auf lange Sicht gerade die Stärke linker Bewegungen. Sie ist ein wesentliches Korrektiv, um im Kampf für Gerechtigkeit und Gleichheit wirklich alle Menschen gleichermaßen im Blick zu behalten und mit ihnen solidarisch zu sein.

Ihrem wesentlichen Impuls nach will Identitätspolitik Marginalisierungen überwinden und Minderheitenpositionen integrieren, um so gemeinsam für größere Gerechtigkeit für immer mehr Menschen einzutreten. Nicht Spaltung ist also das Ziel, sondern vielmehr das, was vermeintlich verhindert wird: Solidarität.

Solidarität ist nämlich gar nicht unbedingt der Zusammenhalt all jener, die ähnliche Erfahrungen mit Diskriminierung oder die gleichen Probleme haben. Solidarität muss sich überhaupt nicht auf gemeinsame Erfahrung beziehen, betont die afroamerikanische Kulturwissenschaftlerin bell hooks in ihrem Buch "Black Looks" schon 1992. Sie

"kann sich auf das politische und ethische Verständnis von Rassismus und die Absage an Dominanz gründen. Daraus läßt sich ersehen, wie wesentlich die Erziehung zu einem kritischen Bewußtsein ist, einem Bewußtsein, das Mächtige und Privilegierte in die Lage versetzen kann, sich der Herrschaftsstrukturen zu entledigen, in denen sie verwurzelt sind, ohne sich als Opfer fühlen zu müssen. Mit dieser Einschätzung wird nicht notwendigerweise die kollektive Erkenntnis negiert, daß eine Dominanzkultur darauf ausgerichtet ist, sich völlig verwirrend und verzerrend auf die Psyche des Menschen auszuwirken, oder daß diese Pervertierung verletzt."

An diesem Glauben daran, dass auch mächtige und privilegierte Menschen sich von Unrecht distanzieren können, lohnt es sich, festzuhalten. Er ist ein nicht bloß normatives, sondern auch ein praktisch‑politisches Ideal, das darauf elementar angewiesen ist, dass der Glaube an eine bessere Welt existiert.