Ein Physiklabor an der Uni Hamburg. Niklas Romming sitzt vor einem Rechner. Ein Mausklick, und aus dem Lautsprecher tönt ein rhythmisches Knarzen: Der Physiker hat die ultrafeine Spitze eines Spezialmikroskops in Gang gesetzt, eines Rastertunnelmikroskops. Nebenan, in einer Vakuumkammer, fährt sie über eine Materialprobe, eine hauchdünne Schicht aus Eisen. Jetzt klickt Romming ein zweites Mal:

"Ich parke hier die Spitze mit der Maus. Dann erhöhe ich die Spannung, gleichzeitig den Strom. Dann sehen wir hier schon, wie das geschaltet hat. Dann stelle ich das ganz schnell wieder runter."

Dann, nach einer Kontrollmessung, ist klar - der Versuch hat geklappt:

"Wie man sieht, ist das die gleiche Stelle. Nur dass wir genau da, wo wir eben die Spitze geparkt hatten, ganz klar ein Skyrmion geschrieben haben."

Verknüpfung in zwei Dimensionen

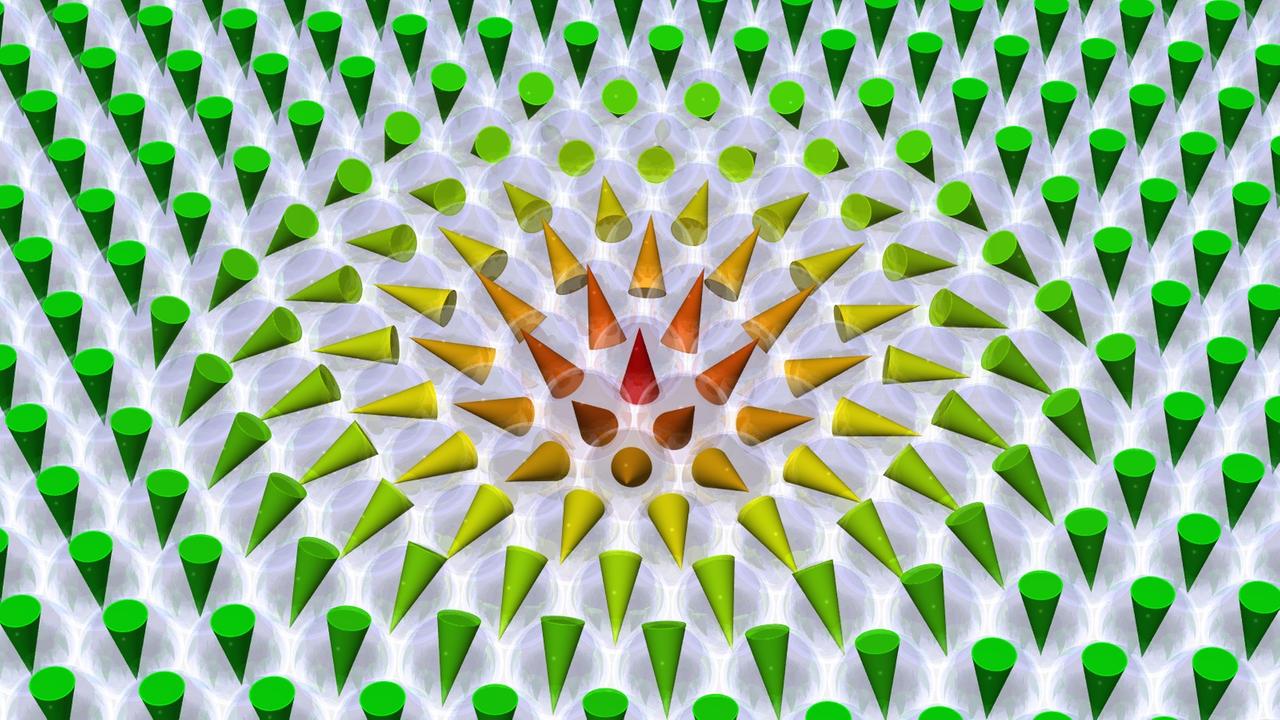

Zu sehen: ein dunkler Fleck vor hellem Hintergrund. Es ist ein sogenannter Skyrmion, ein magnetischer Knoten, eine topologische Struktur. Knoten nämlich lassen sich nicht nur in eindimensionale Gebilde binden wie in einen Schnürsenkel.

Ebenso ist es möglich, einen Knoten in zwei Dimensionen zu knüpfen, in eine Fläche. Vor drei Jahren gelang es dem Hamburger Team um Roland Wiesendanger, solche Strukturen erstmals gezielt in ein magnetisches Material zu knoten, eine hauchdünne Schicht aus Eisen. Das Interessante daran: Diese magnetischen Knoten sind deutlich kleiner als jene Magnetstrukturen, die heute auf einer Festplatte die Bits speichern. Und je kleiner die Magnetbits sind, umso mehr davon passen auf die Festplatte, und umso mehr Daten kann diese speichern. Wiesendanger:

"Diese Knoten können nur einen Nanometer, das ist ein Millionstel Millimeter, groß sein und haben eine ungeheure Stabilität. Die sind heutzutage die aussichtsreichsten Kandidaten, um die magnetischen Bits in Informationsspeichern der Zukunft zu repräsentieren."

Reif für den Einsatz sind die magnetischen Knoten noch nicht. Immerhin: Ein Problem haben die Physiker unlängst in den Griff bekommen - das möglichst einfache Schreiben und Auslesen der Knoten. Im Labor geschieht das mit dem Rastertunnelmikroskop.

"Im Prinzip ist unser eigentliches Mikroskop so groß wie ein Überraschungsei", sagt Physiker Christian Hanneken.

Verknoten gelingt bislang nur bei extremer Kälte

Eingebaut ist das Überraschungsei mitsamt Schreibspitze in eine stählerne Apparatur, luftleer gepumpt, auf Eiseskälte gekühlt. Bis vor einiger Zeit musste diese Schreibspitze magnetisch sein. Das, sagt Hanneken, geht nun deutlich einfacher:

"Wir können jetzt Magnetismus detektieren, ohne eine magnetische Spitze verwenden zu müssen. Und das könnte technologisch vielleicht mal interessant werden. Dadurch kann man vom Prinzip her Festplatten technisch wesentlich einfacher gestalten."

Bislang funktioniert das Verknoten nur bei extremer Kälte, bei Temperaturen unterhalb von minus 200 Grad. Das aber soll sich ändern, und zwar schon bald, sagt Projektleiterin Kirsten von Bergmann:

"Wir gucken hier, was für Materialkombinationen vielversprechend sind, die bei Raumtemperatur Skyrmionen haben, wo man tatsächlich mal einen Prototyp bauen könnte. Wir haben im Moment ein System, da denke ich, dass wir schon deutlich Richtung Raumtemperatur gehen."

Das Potenzial jedenfalls scheint enorm, meint Roland Wiesendanger:

"Wir haben schon gezeigt, dass es prinzipiell möglich ist, die Datenspeicher-Dichte um den Faktor 1.000 zu steigern."

Statt also wie heute im Elektronikmarkt nach einer Terabyte-Festplatte zu fragen, wird man sich künftig womöglich nach einem Petabyte-Modell erkundigen.