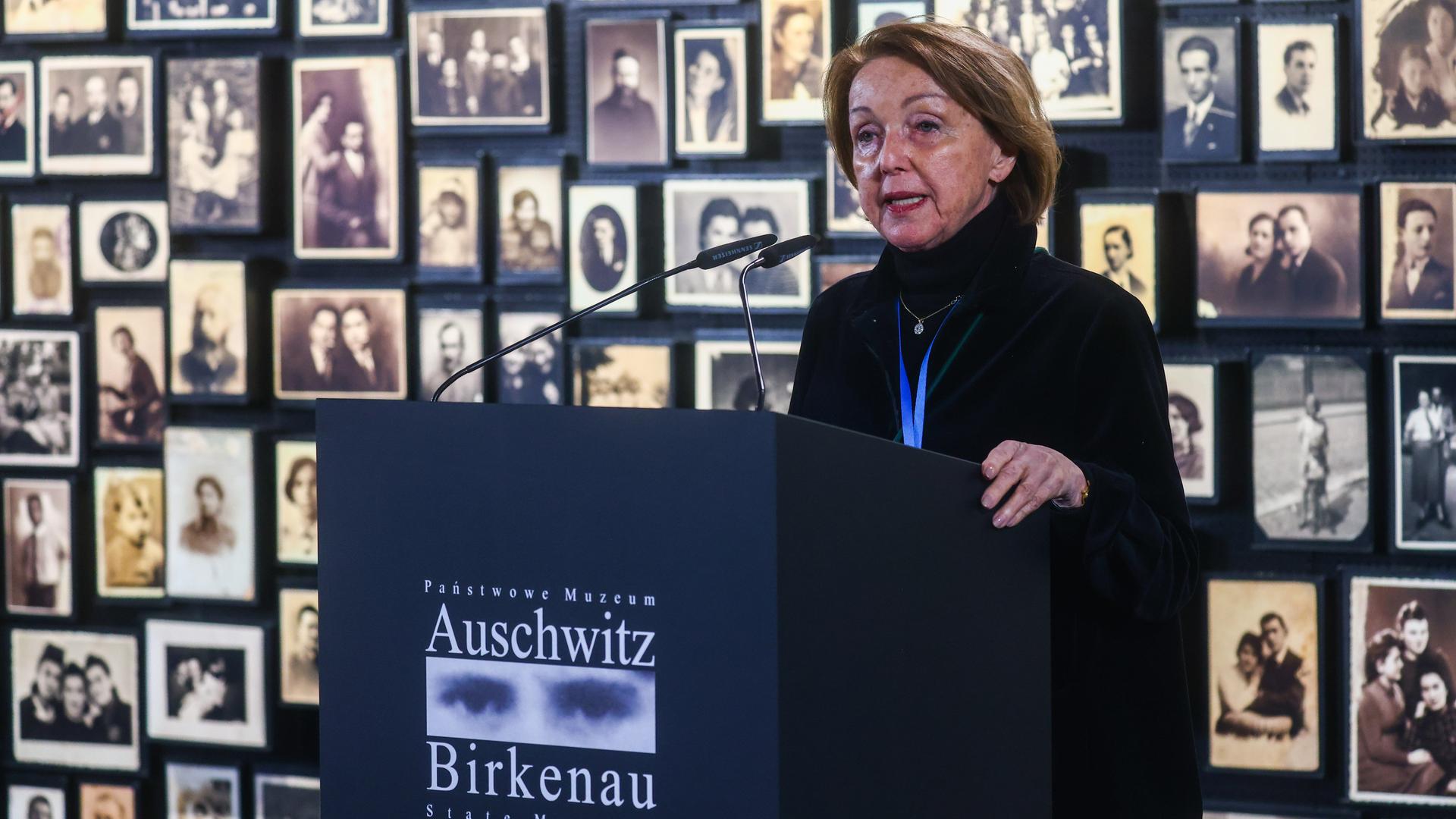

Es ist ein ungewöhliches Titelbild für die "Vogue": Die deutsche Ausgabe der bekannten Modezeitschrift hat Margot Friedländer fotografieren lassen. Im knallroten Kostüm leuchtet die 102-Jährige geradezu in die Kamera. Die Holocaustüberlebende setzt sich seit Jahrzehnten gegen das Vergessen und für ein Miteinander ein, so auch im Interview: "Schaut nicht auf das, was euch trennt. Schaut auf das, was euch verbindet", sagt Friedländer der "Vogue".

"Vogue" als "Meta-Medium der Erinnerung"

"Ein beeindruckender Auftritt", der quer durch alle Medien rezipiert werde, findet Historikerin Alina Bothe, die an der Freien Universität Berlin zur Geschichte der Shoah im virtuellen Zwischenraum der Erinnerung forscht: "Die 'Vogue' wird damit kurzfristig zum Meta-Medium der Erinnerung."

Auch wenn das Interview allein durch das Cover besondere Aufmerksamkeit erregt: Friedländer hat in den letzten Jahren mit vielen Medien gesprochen, hält Vorträge an Schulen und setzt sich mit der Margot Friedländer Stiftung für ihr Kernanliegen ein: Menschlichkeit, Toleranz und Verantwortung.

Historikerin geht von mehr als 100.000 Interviews mit Shoa-Überlebenden aus

"Ihr sollt die Zeitzeugen sein, die wir nicht mehr lange sein können. Es ist in Eurer Hand, dass das nie wieder geschieht, was gewesen ist", so Friedländer im März 2024 in einem langen "Spiegel"-Interview zu ihrer Motivation.

Bisher überlasse die Gesellschaft den Großteil der "Last des Erinnerns" noch den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, so Historikerin Bothe. Doch es gebe auch für nachfolgende Generationen technisch viele Möglichkeiten, die Erzählungen weiterzugeben.

"Wir können davon ausgehen, dass wir mehr als 100.000 Interviews mit Shoah-Überlebenden haben." Es sei aber sehr schwierig, auch alle zu finden, so Bothe, die sich daher eine Datenbank wünscht, in der sich sämtliche Interviews finden lassen. Denn eine Bündelung der Inhalte würde auch ihre weitere Verwendung und Aufbereitung enorm erleichtern.

Potenziale von VR und KI für die Erinnerungskultur

Zahlreiche Projekte versuchen die Potenziale digitaler Formate hier bereits weiter auszuloten, u.a. mit Hologrammen, Virtueller Realität oder Künstlicher Intelligenz.

Die Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf beispielsweise möchte mittels VR ein neuartiges digitales Archiv aufbauen, das zukünftigen Generationen "das authentische dreidimensionale Erleben" von NS-Zeitzeugnissen ermöglicht - auch hier ist Friedländer dabei. KI soll beispielsweise in einem Projekt des Haus der Geschichte helfen, Zeitzeugeninterviews besser zu erschließen: nicht nur auf Transkriptionsebene, sondern auch mit Fokus auf die "wahrnehmbare Emotionalität".

Technisch sei man gar nicht mehr so weit entfernt davon, mit KI-Versionen von Zeitzeugen sprechen zu können, schätzt Historikerin Bothe: "Es ist gut vorstellbar, die KI etwa mit den 52.000 Interviews der USC Shoah Foundation arbeiten zu lassen. Die KI wird daraus Personae generieren können, mit denen man dann Gespräche führen kann."

Das Risiko einer möglichen Manipulation solcher KI-generierten Inhalte müsse man mitdenken - Bothe schätzt das Potenzial aber höher ein als die Gefahren. Inwieweit Gespräche mit einer Zeitzeugen-KI dann am Ende auch authentisch erlebt würden, könne nur die Zeit und das Ausprobieren zeigen.