Ivermectin, Dexamethason, Hydroxychloroquin, Remdesivir – zu Beginn der Corona-Pandemie liefen viele hundert Studien, bei denen potenzielle Wirkstoffe gegen Covid-19 getestet wurden. Jedes kleine Krankenhaus wollte sich an der Suche nach Therapieoptionen beteiligen.

„Es gibt da Erfolge. Aber man muss rückblickend auch sagen, dass einiges nicht optimal gelaufen ist", sagt Rolf Hömke vom Verband forschender Arzneimittelhersteller. Die meisten Studien seien von Anfang an zu klein gewesen, um belastbare Ergebnisse zu liefern. Rückblickend betrachtet eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen.

„Was es wirklich bringt: relativ schnell große Studien aufzusetzen, an denen eben viele Kliniken beteiligt sind, die dann nach einem gemeinsamen Studienplan arbeiten. Das ist wirklich sehr gut, verlangt aber eben eine sehr gute Organisation. Das ist die wesentliche Erkenntnis.“

Beispiele sind der britische Recovery-Trial und die Solidarity-Studie der Weltgesundheitsorganisation. Deutschland hinkt hier hinter. Das liegt nicht an der Qualität der Klinken, sondern an den Strukturen. Je nach Bundesland gibt es etwa andere Vorgaben zum Datenschutz. Und die Vielfalt der Klinikträger macht Kooperationen zur bürokratischen Herausforderung. Rolf Hömke: „Um da schneller zu werden, ist die Möglichkeit, dass man Musterverträge ausarbeitet auf Vorrat oder zumindest Klauseln, also Vertragsteile schon vorbereitet, die man dann für den endgültigen Vertrag nur zusammenstecken muss.“

Therapeutische Antikörper oder antivirale Medikamente?

Diskutiert wird über solche Ansätze schon länger. Die Pandemie schafft jetzt den Druck, sie auch tatsächlich umzusetzen. Vor jeder Therapie-Studie liegt allerdings die Identifikation eines vielversprechenden Wirkstoffs. Erfahrene Intensivmediziner dachten bei den COVID-19-Symptomen schnell an den gut bekannten Entzündungshemmer Dexamethason. Ebenfalls früh gelang Pharmafirmen die Entwicklung monoklonaler Antikörper, die SARS-CoV-2 abfangen können.

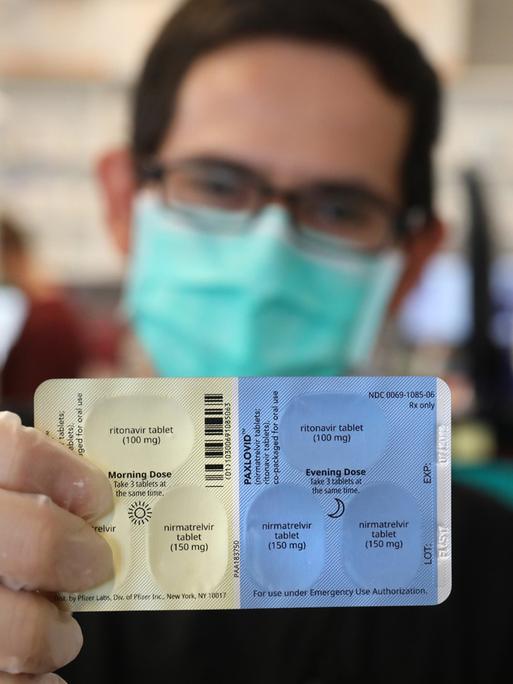

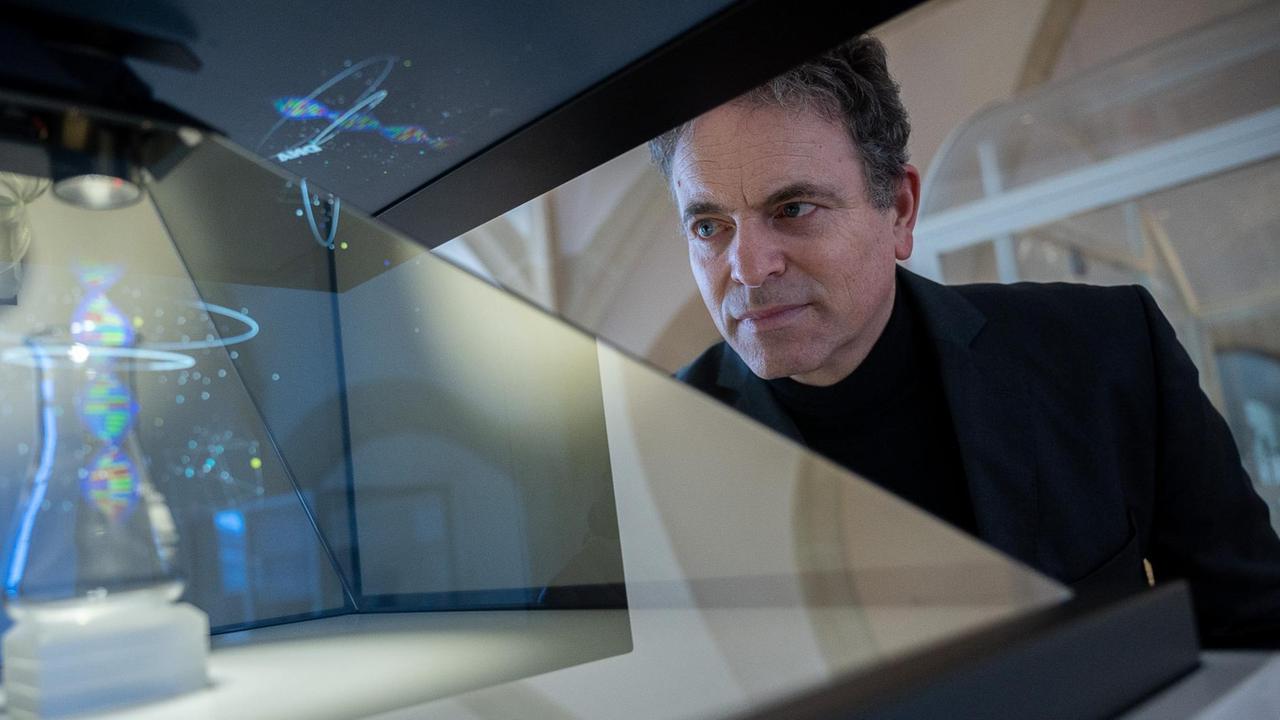

„Gerade auch bei der Antikörper-Entwicklung hat sich an der wissenschaftlichen Front an der biotechnologischen Front extrem viel getan.“ Von diesen Erfahrungen wird man auch bei künftigen Pandemien profitieren, so der Heidelberger Virologe Ralf Bartenschlager. Allerdings müssen Antikörper aufwändig per Infusion verabreicht werden. Und ihre Wirkung lässt nach, wenn sich neue Virusvarianten durchsetzen. Inzwischen gibt es auch Medikamente in Pillenform gegen SARS-CoV-2. Solche einfach zu verabreichenden Substanzen sind ein wichtiges Ziel der Wirkstoffentwicklung. Nur kennt heute noch niemand das nächste Pandemievirus.

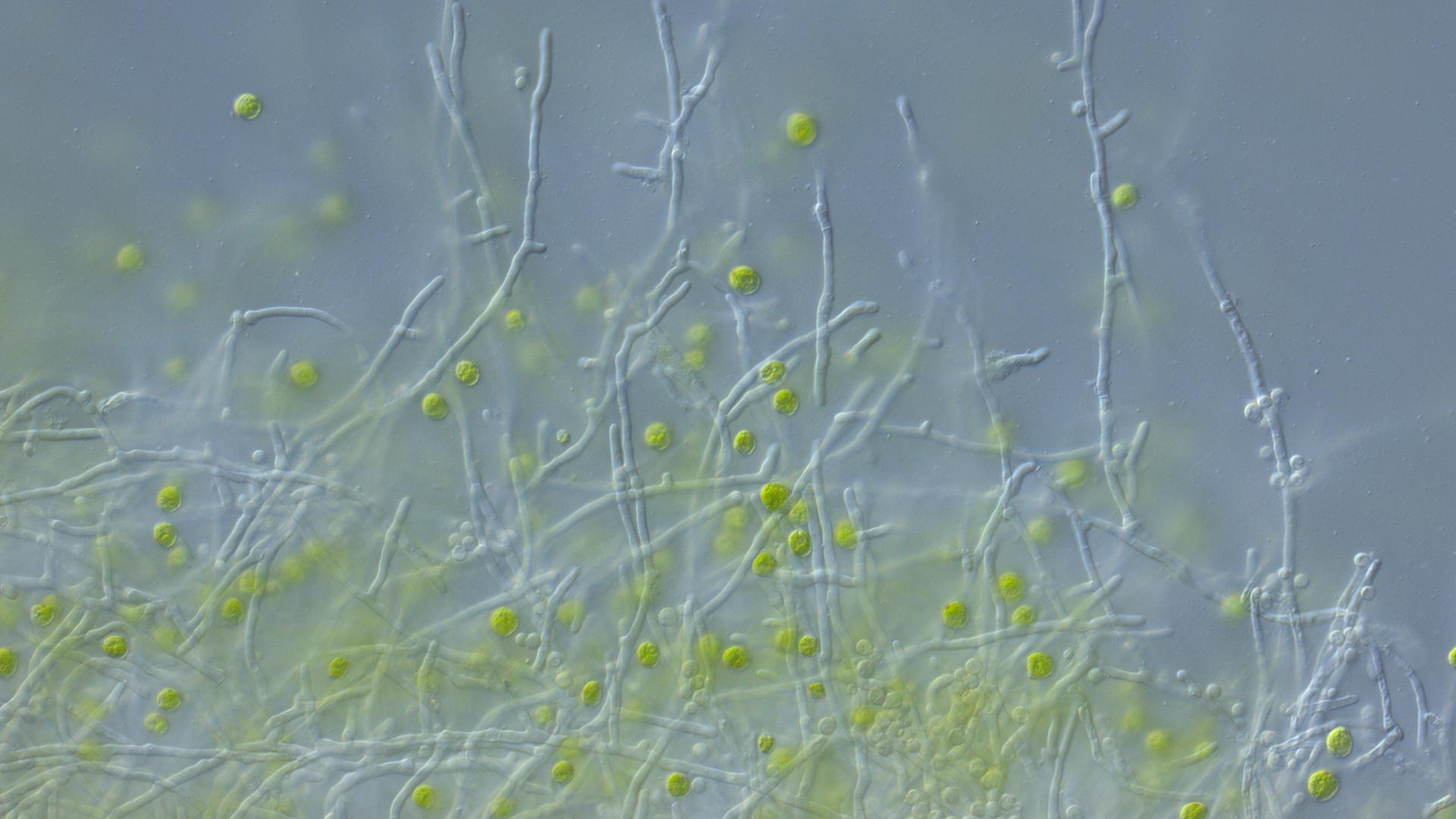

„Der Trend, glaube ich, geht schon in Richtung breit wirksame antivirale Medikamente", erklärt Bartenschlager. Das sind Medikamente die, ähnlich wie Antibiotika bei Bakterien, gegen viele Erreger wirken. Ein Beispiel ist Molnupiravir das aktuell bei SARS-CoV-2 eingesetzt wird, aber auch andere Coronaviren, Grippeviren und manche Hepatitisviren hemmt. Ob solche Wirkstoffe das Potential haben, auch künftige Pandemieviren auszubremsen, könnte in Versuchen vorab ausgetestet werden. Dazu braucht es zum einen Expertise für viele Virengruppen und zum anderen Hochsicherheitslabore, sagt Ralf Bartenschlager.

Woher soll das Geld kommen für Forschung auf Vorrat?

„Es gibt jetzt auch einen ersten Zusammenschluss, sozusagen ein virtuelles Netzwerk, das es im Prinzip erlaubt, Wirkstoffe jetzt über all diese verschiedenen Virusgruppen hinweg zu testen", so der Wissenschaftler. Verantwortlich ist das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, ein Verbund von 35 Instituten. Wenn es an die konkrete Medikamentenentwicklung geht, brauchen sie allerdings Partner in der Pharmaindustrie. Erste Kooperationen gibt es schon. Eine solch vorsorgliche Erprobung von Medikamenten müsste aber öffentlich gefördert werden. Konkret engagieren sich hier die US-Regierung, die Bill und Melinda Gates Foundation, die Intrepid Alliance. In Deutschland gibt es ein Konzept für eine Nationale Allianz für Pandemie-Therapeutika.

Ralf Bartenschlager: „Das ist sozusagen etwas, wo wir aktuell Werbung machen und auch versuchen, dass die Politik hier entsprechende Mittel bereitstellt, damit wir nicht noch mal in so eine Sackgasse kommen, wie wir das gerade bei der Corona Pandemie erlebt haben.“ Der Plan ist, für viele Virengruppen Medikamente bis zu den ersten klinischen Studien zu entwickeln und dann einzulagern. Sollte es wieder zu einer Epidemie oder Pandemie kommen, könnten sie schnell in klinischen Phase drei Studien auf ihre Wirksamkeit geprüft werden. Aber: „Dafür braucht man natürlich auch entsprechende klinische Infrastrukturen, die es in dieser Form im Moment in Deutschland nicht gibt.“

Damit wir auf die nächste Pandemie besser vorbereitet sind, braucht es eben nicht nur wissenschaftliche Durchbrüche, sondern auch die Lösung vieler praktischer Probleme im Gesundheitssystem.