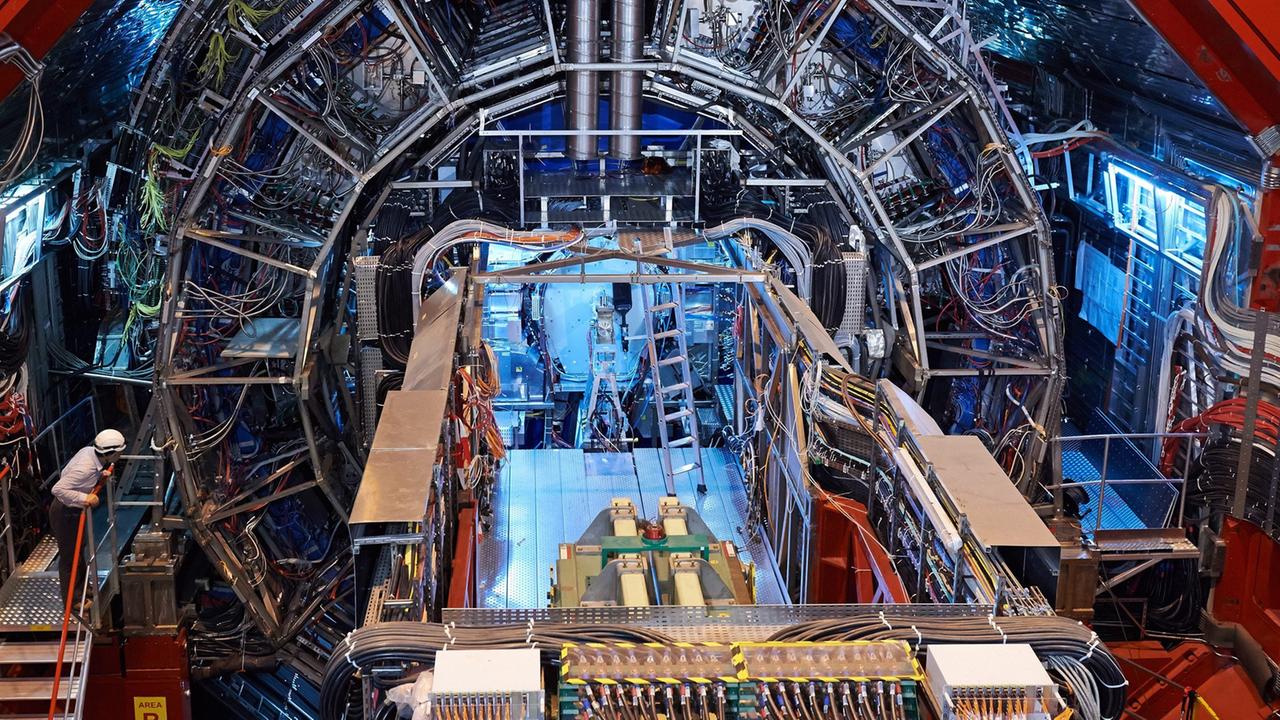

Das CERN in Genf ist vor allem bekannt wegen des größten Teilchenbeschleunigers der Welt, dem LHC, eingebaut in einen unterirdischen Ringtunnel, Umfang 27 Kilometer. 2012 wurde hier das berühmte Higgs-Teilchen entdeckt, der letzte noch fehlende Baustein im Theoriegebäude der Physik – ein Triumph der Grundlagenforschung.

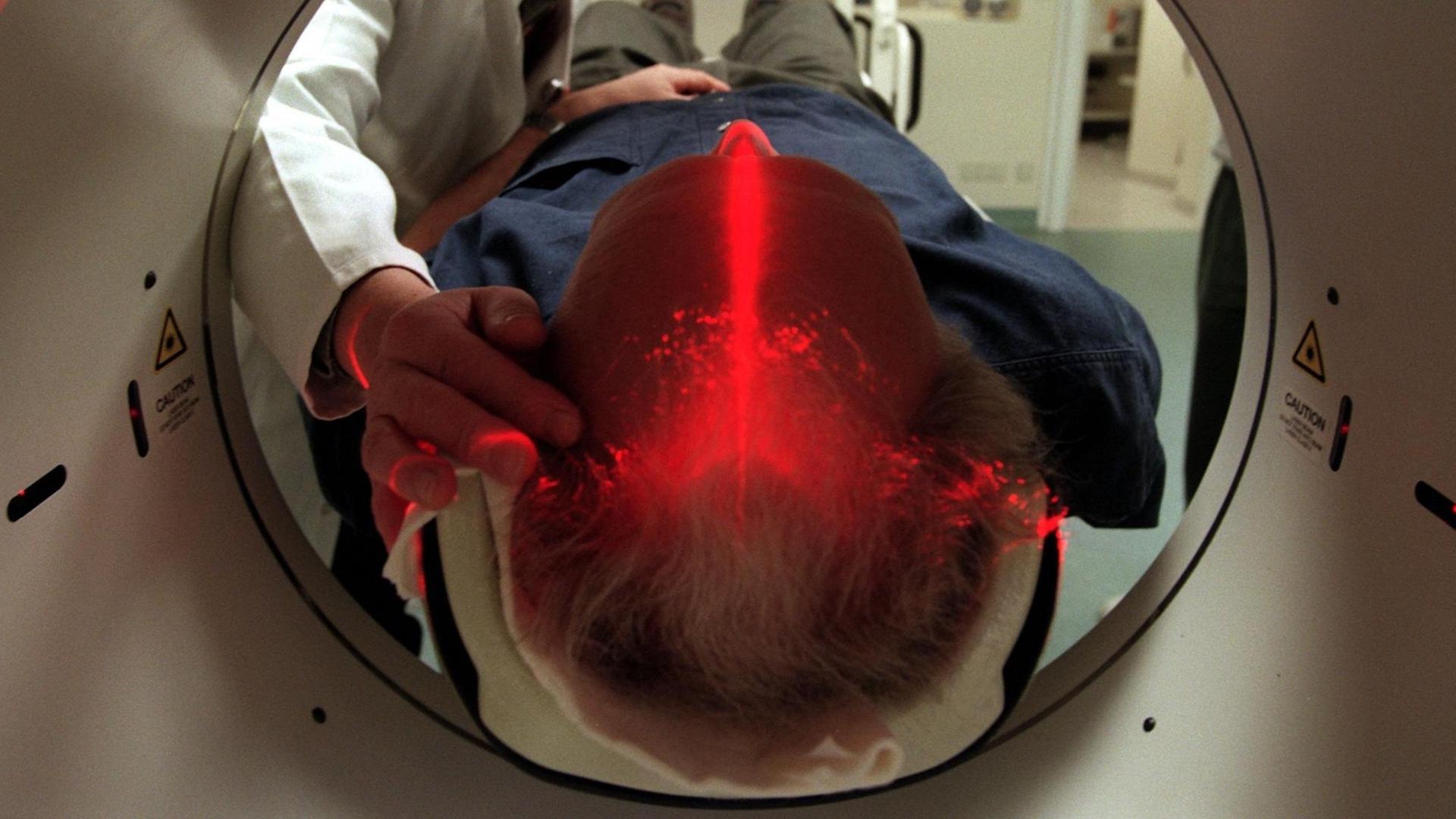

Manche CERN-Forscher aber gehen deutlich handfesteren Themen nach. Zum Beispiel Paul Lecoq, an sich Experte für jene Riesendetektoren, die Teilchen nachweisen, die von den Beschleunigern produziert werden. Die dahintersteckende Technologie will Lecoq nun für etwas anderes nutzen – die Verbesserung eines medizinischen Diagnoseverfahrens, der Positronen-Emissions-Tomografie, kurz PET.

"PET ist das derzeit empfindlichste Bildgebungsverfahren in der Medizin. Dabei wird zum Beispiel eine Zuckerverbindung in den Körper injiziert. Sie ist mit einem schwach radioaktiven Stoff markiert. Im Körper wird der Zucker von bestimmten Zellen verstoffwechselt, vor allem von Krebszellen. Dort zerfällt der radioaktive Stoff und sendet sogenannte Positronen aus. Die zerstrahlen umgehend in zwei hochenergetische Röntgenblitze. Und die fliegen entgegengesetzter Richtung davon."

Bessere Bildqualität, genauere Diagnose

Außerhalb des Körpers werden die beiden Strahlungsblitze von Spezialdetektoren registriert. Anschließend setzt ein Computer die Daten in ein Bild um. Anhand dieses Bildes lassen sich Krebstumoren erkennen, aber auch Alzheimer und Herzinfarktschäden diagnostizieren. Wichtig für die Bildqualität ist unter anderem eine Art Stoppuhr: Sie misst, wann genau die beiden Blitze bei ihren Detektoren ankommen. Heute lässt sich das bis auf eine halbe Milliardstel Sekunden feststellen. Doch Paul Lecoq will es noch viel genauer wissen – und zwar 50 Mal genauer. Das hätte gleich mehrere Vorteile.

"Wir könnten eine bessere Bildqualität erreichen – also Aufnahmen, die weniger verrauscht sind als heute. Und wir könnten viel feinere Details auf den Bildern erkennen, weil sich der Ort, an dem das radioaktive Präparat zerstrahlt, viel genauer ermitteln lässt."

Geringere Strahlenbelastung

Ein weiteres Plus: Die Untersuchung würde schneller gehen. Heute liegt die reine Aufnahmezeit für ein komplettes PET-Bild bei 15 bis 20 Minuten. In Zukunft würden 30 Sekunden reichen, sagt Lecoq. Und:

"Man könnte das Verfahren auch schonender machen. Es wäre durchaus möglich, die Strahlenbelastung einer PET-Untersuchung soweit zu reduzieren, dass sie kleiner ist als bei einem Transatlantikflug. Dadurch könnte man künftig Patientengruppen mit PET untersuchen, die bislang dafür noch nicht in Frage kommen – Schwangere, Kinder und sogar Ungeborene."

Mit kleinen Kristallen zu einer höheren Zeitauflösung

Um das zu schaffen, müssen die Fachleute allerdings eines beherrschen: Sie müssen viel genauer messen können, mit welcher Zeitdifferenz die beiden Strahlungsblitze im PET-Scanner einschlagen. Das Problem: Diese Messung, also der Nachweis eines Strahlungsblitzes, ist komplex: Schlägt der Röntgenblitz im Detektor ein, wird er zunächst in Licht umgewandelt. Dieser Lichtblitz ist äußerst schwach und muss verstärkt werden. Erst dann kann er in ein elektrisches Signal umgewandelt werden, das dann ein Computer verarbeiten kann. Eine Prozesskette, die ihre Zeit dauert, und die die CERN-Fachleute nun beschleunigt haben. Paul Lecoq:

"Wir haben ein sogenanntes Metamaterial entwickelt. Das ist eine Kombination aus einem bewährten Detektor-Material mit nanometerkleinen Kristallen, hergestellt mit einer besonderen Drucktechnik. Aufgrund von speziellen Quanteneffekten können diese Nanokristalle äußerst schnell reagieren. Und das sollte uns erlauben, die angestrebte Zeitauflösung zu erreichen. Es gibt da keine prinzipiellen Hürden mehr. Und deshalb sollten wir das Ziel in absehbarer Zeit schaffen."

Einige Jahre aber dürften noch ins Land gehen, bis es erste Prototypen eines solchen ultraschnellen PET-Scanners gibt. Und auf den Routineeinsatz im Krankenhaus wird man erfahrungsgemäß dann noch ein wenig länger warten müssen.