Der große Gewinner der letzten Europawahl ist der "Rechtsruck". Zumindest aus journalistischer Sicht. Denn "Rechtsruck" ist der Begriff, der in den Berichten den Wahlausgang auf eine unmittelbar verständliche Formel bringen sollte. Und der nach den Zugewinnen rechter, postfaschistischer oder größtenteils rechtsextremer Parteien in Frankreich, Italien und Deutschland entsprechend häufig zum Einsatz kam.

Dabei lieferte die Wahl selbst Hinweise darauf, dass das mit dem "Rechtsruck in Europa" so nicht stimmt. Ein Kommentar des "Spiegel" verwies etwa darauf, dass in Spanien und Dänemark, Schweden und Finnland, Polen und der Slowakei die rechten Parteien keineswegs so stark waren wie in den drei großen EU-Gründungsländern.

"Rechtsruck" – ein Wort wie eine Naturgewalt

Die mediale Rede vom "Rechtsruck" ist aber auch in anderer Hinsicht problematisch. Der Begriff vermittelt eine bestimmte Vorstellung von Plötzlichkeit und Bewegung: Vorher war die politische Stimmung woanders, in der sogenannten Mitte oder gar links, was früher einmal das Etikett für sozialdemokratische Parteien war. Nun ist sie mit einem Mal nach rechts gerückt. Gemeint sind damit nie Zugewinne konservativer Parteien, sondern das Erstarken der extremen Rechten. Wie es dazu gekommen ist, darüber sagt der "Rechtsruck" wenig – ein Wort wie eine Naturgewalt.

Es lohnt sich also, genauer hinzuschauen. Im Archiv fördert schon eine oberflächliche Suche Pressetexte von 1992 zutage, in denen vom "Rechtsruck" die Rede ist – die dazugehörige Partei waren damals die Republikaner. Durchsucht man den Zeitungskorpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache nach der Häufigkeit, mit der vom "Rechtsruck" geschrieben wurde, markiert 1992 ebenfalls einen Höhepunkt – genauso übrigens wie 2018 und wie die Zeit der Jahrtausendwende. Und wie das Ende der 1960er Jahre, die Mitte der 1970er Jahre und das Ende der 1980er Jahre, als besagte Republikaner ihre größten Wahlerfolge feierten.

Falsche Vorstellung von Gesellschaft und Politik

Für das mediale Schlagwort vom "Rechtsruck" heißt das: Es gibt ihn schon ziemlich lange. Und das immer wieder. Nun gehören zur Demokratie wechselnde Mehrheiten, aber wenn schon 2018 oft und viel von einem "Rechtsruck" geschrieben und gesendet wurde, wieso wird dann jeder weitere Wahlerfolg jedes Mal wieder neu "Rechtsruck" genannt? Wie weit rückt der "Rechtsruck" nach dem "Rechtsruck" dann etwas nach rechts? Müsste man extrem rechte Politiken nicht vielmehr als Kontinuität begreifen?

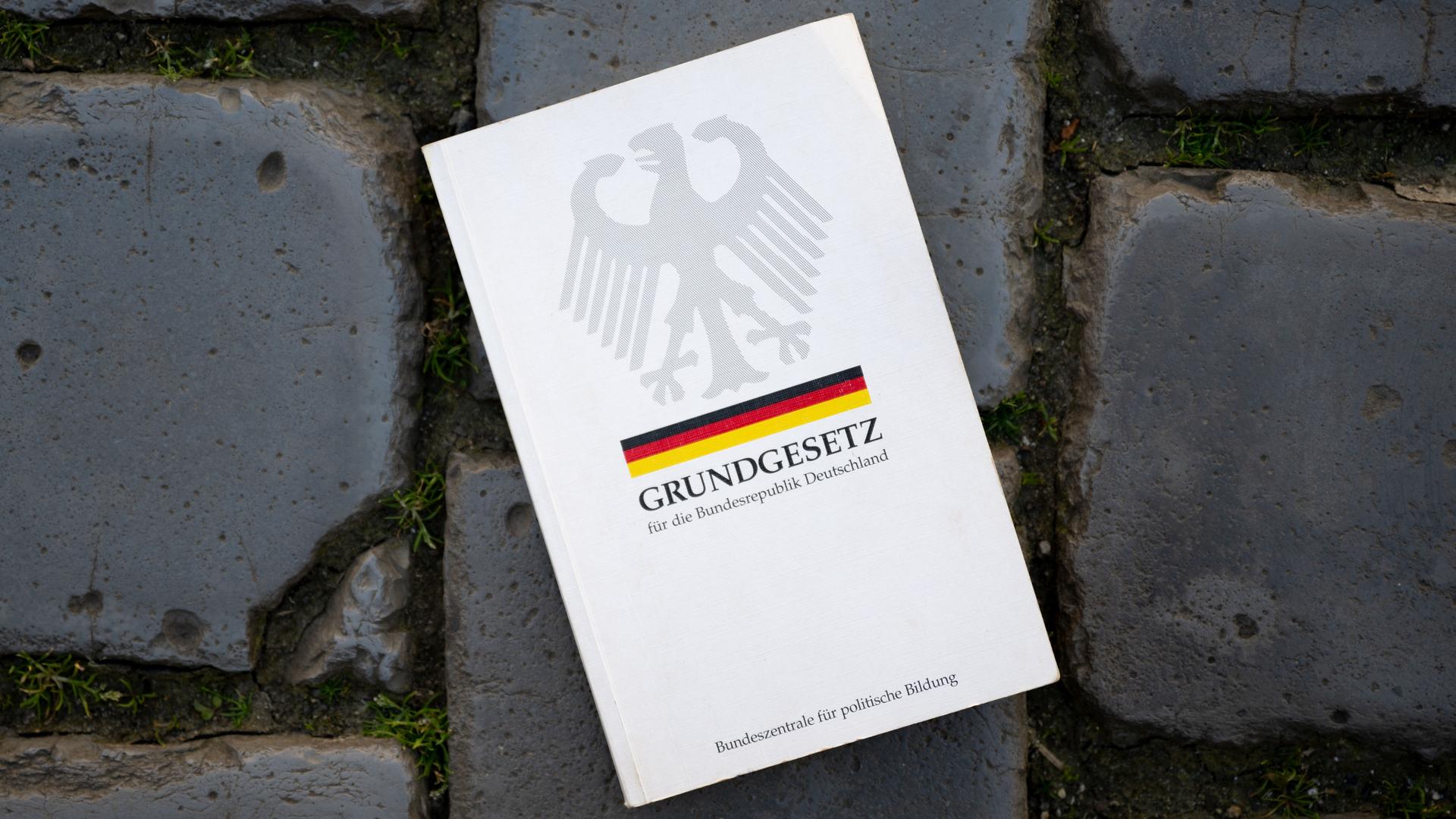

Mit anderen Worten: Der "Rechtsruck" ist die falsche Diagnose, weil er auf einer falschen Vorstellung von Gesellschaft und Politik fußt. Der Vorstellung einer Welt, die ihre Mitte gefunden hat, und dann von Geisterhand ausnahmsweise mal nach rechts verschoben wird.

Das ist auf den ersten Blick eine beruhigende Vorstellung, und wahrscheinlich ist die mediale Formel vom "Rechtsruck" deshalb auch so beliebt. "Rechtsruck" klingt irgendwie netter, als die Tatsache, dass im Bundestag mehr als 100 Rechtsextreme von der AfD beschäftigt werden; Rechtsruck erscheint angenehmer als die Wirklichkeit, in der ein AfD-Politiker mit SA-Parolen aus der Nazi-Zeit seine politischen Ziele definiert. Aber das macht die Rede vom "Rechtsruck" so trügerisch.