Ralf Krauter: Was haben die US-Forscher genau gemacht?

Volkart Wildermuth: Beim Broad Institute in Harvard mussten vor allem Computerprogramme geschrieben werden. Die Daten selbst lagen nämlich schon vor, die hat das Genotype-Tissue-Expression-Project gesammelt. Das hat bei fast 500 kürzlich verstorbenen Personen Proben aus ganz verschiedenen Geweben genommen: Gehirn, Muskel, Fett, Haut, Brust, Niere, Kehlkopf und so weiter, 29 Gewebetypen insgesamt. Entscheidend war: Die insgesamt 29 Gewebetypen waren nicht erkrankt, waren also nicht die Todesursache. Aus den Proben wurde dann die RNA isoliert und sequenziert, das sind Kopien der aktiven Gene, und zugleich wurde auch die DNA, also das Genom, analysiert. Diese Daten stehen Forschern weltweit zur Verfügung und am Broad Institute wurden im Grunde die RNA-Daten aus dem Gewebe mit den DNA-Daten verglichen. Jeder Unterschied sollte auf eine Mutation im Gewebe zurückgehen. Das klingt jetzt ganz einfach, tatsächlich beschreibt ein Gutteil des Artikels aber die Herausforderungen, hier wirklich alle Fehlerquellen auszuschalten, um am Ende verlässliche Aussagen machen zu können.

„Mutationen finden sich praktisch überall“

Krauter: Was war denn das Ergebnis, wie normal sind Mutationen?

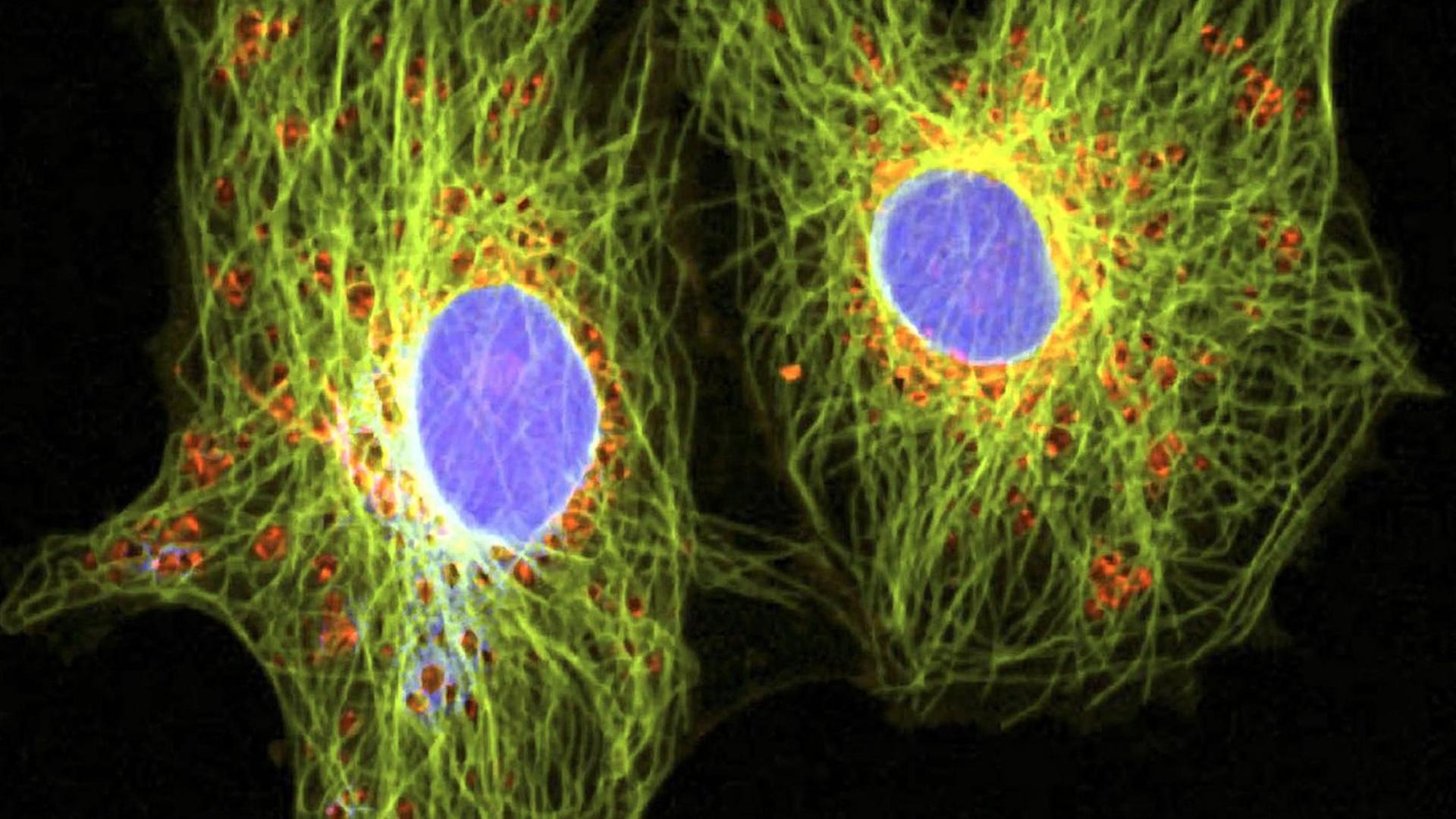

Wildermuth: In den insgesamt 6.700 untersuchten Proben konnten die Forscher 8.870 Gewebemutationen nachweisen. Also die finden sich praktisch überall und bei fast allen Personen. Das war schon eine Überraschung. Denn die Methode kann nur Mutationen entdecken, die in etwa fünf Prozent der Zellen einer Gewebeprobe auftreten. Das sind also nicht einzelne mutierte Zellen, sondern da gibt es Klone von Zellen mit derselben Mutation. Man muss sich das so vorstellen: Im Gewebe muss regeneriert werden, die Zellen teilen sich deshalb streng kontrolliert. Und wenn es zu einem Fehler, einer Mutation kommt und sich diese Zelle später weiter teilt, und ihre Tochterzellen auch, dann gibt es eben eine Gruppe gleicher Zellen, einen Klon, der sich am Ende nachweisen lässt. Wichtig ist: so ein Klon verhält sich eben noch völlig unauffällig, das ist kein Krebs. Es scheint einfach normal zu sein, dass unsere Gewebe nicht einheitlich sind, sondern Mosaike von Zellen, die sich eben über solche Mutationen unterscheiden.

Krauter: Die Häufigkeit, mit der das passiert, ist überraschend. Kann man aus den Daten denn auch Interessantes für die Krebsentstehung ableiten?

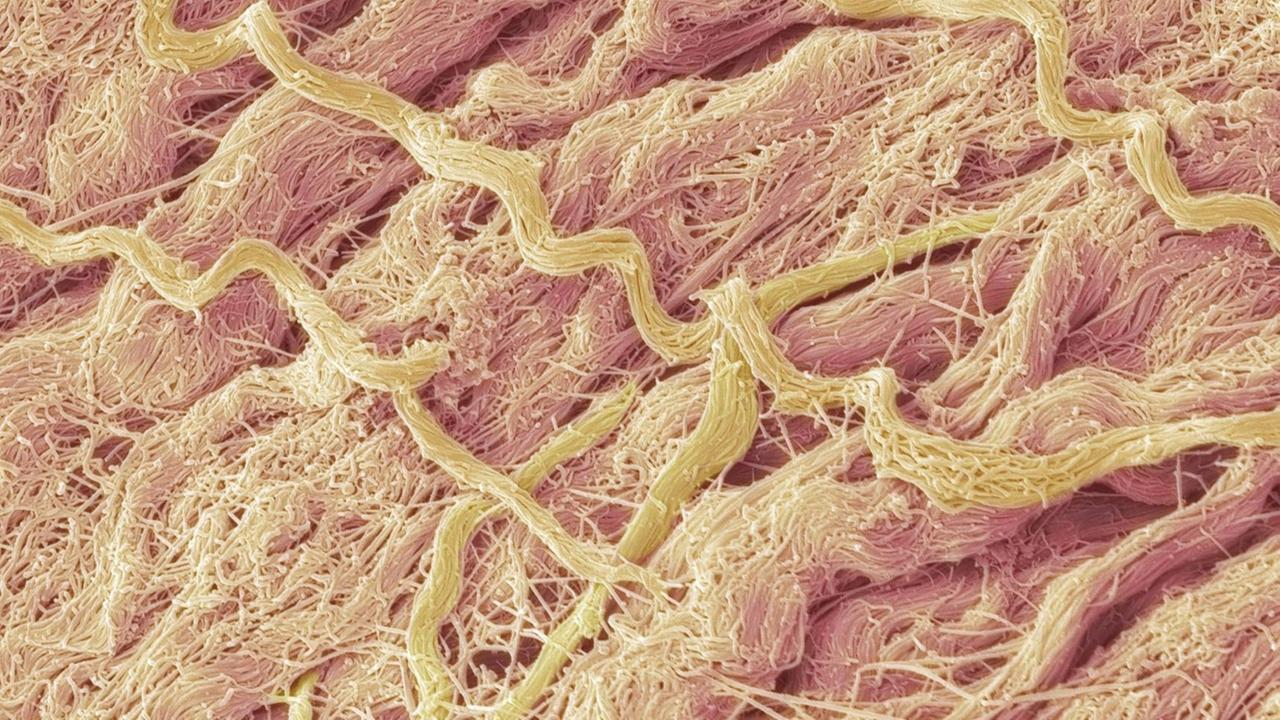

Wildermuth: Ja, in jedem Fall. Erst einmal sind diese Mutationen nicht gleichmäßig über die Gewebe verteilt. Gewebe, die sich schneller teilen, wie etwa die Darmschleimhaut haben mehr Mutationen als etwa Muskeln. Zudem steigt auch die Zahl der Mutationen mit dem Alter an. Das zeigt ganz klar: Zellteilung ist ein Prozess, bei dem gelegentlich Fehler auftreten. Je mehr Zellteilungen es in einem Gewebe gab, also weil das Gewebe sich schneller erneuert, oder weil einfach schon viele Jahre verstrichen sind, desto mehr Mutationen finden sich auch im gesunden Gewebe. Das sind die internen Ursachen, es gibt aber auch externe. Die drei Gewebe mit der höchsten Mutationslast sind die Speiseröhre, die Lunge und die Haut. Und bei der Haut nur Stellen, die auch vom Sonnenlicht erreicht werden können. Hier kommen die Umweltfaktoren zum tragen: UV-Strahlung aus dem Sonnenlicht, Rauchen und andere Luftschadstoffe lösen ganz offenbar Mutationen aus, das kann man hier direkt aus den Daten ablesen.

„Mutation stört weder die Funktion eines Gewebes noch führt sie zu Krebs“

Krauter: Nun muss eine Mutation an sich ja noch kein Problem darstellen. Ist bekannt, welche Gene häufig mutieren?

Wildermuth: Da haben Sie Recht. Eine Mutation im Gen für Kollagen ist für die einzelne Zelle schlecht, aber sie stört weder die Funktion eines Gewebes noch führt sie zu Krebs. Tatsächlich haben die Autoren aber gerade in den hoch belasteten Geweben Haut, Lunge und Speiseröhre Mutationen in zwei bekannten Krebsgenen gefunden. In diesen Klonen fanden sich dann häufig noch weitere Mutationen. Das lässt sich auch erklären. Ein Krebsgen führt ja vereinfacht gesagt zu einer gesteigerten Vermehrung der Zelle. Sie teilt sich häufiger, damit gibt es auch mehr Chancen für weitere Mutationen, außerdem wird der Klon größer, fällt also in dieser Form der Analyse auch leichter auf. Unterm Strich hatten ein Drittel der untersuchten Personen mindestens eine Mutation in einem Krebsgen, wohlgemerkt noch keinen Krebs. Das zeigt aber auch, dass sich im Lauf des Lebens unbemerkt Mutationen ansammeln, zum Teil aufgrund von unvermeidlichen Zellteilungen zum Teil auch durch Schadstoffe verursacht.

Krauter: Was heißt das alles jetzt für die Krebsdiagnose und -therapie?

Wildermuth: Das ist zunächst einmal Grundlagenforschung, die zeigt, das wir alle auf der Ebene der Zellen Mosaike sind, kleine Inseln mutierter Zellklone in uns tragen. Das finde ich schon spannend, dass hier die Grenze normal – krank eben gar nicht so klar gezogen werden kann. Auf längere Sicht wollen die Forscher über diese Daten besser verstehen, welche Mutationen sich gegenseitig begünstigen, wo sich vielleicht dann neue Angriffspunkte für die Prävention finden, aber das ist wirklich noch weit weg. Wichtiger ist dieser neue Blick auf unsere zelluläre Normalität für die sogenannte Liquid Biopsy. Dabei versucht man, Krebsmutationen in freier DNA im Blut nachzuweisen. Das klingt erst mal nach einem guten Screeningtest: eine Blutprobe, und man erfährt, ob irgendwo im Körper ein Tumor aktiv ist. Diese neue Ergebnis zeigt jetzt aber noch einmal ganz klar: Ein mutiertes Krebsgen ist eben noch kein Krebs. Das müssen diese Ansätze in Zukunft noch stärker berücksichtigen.