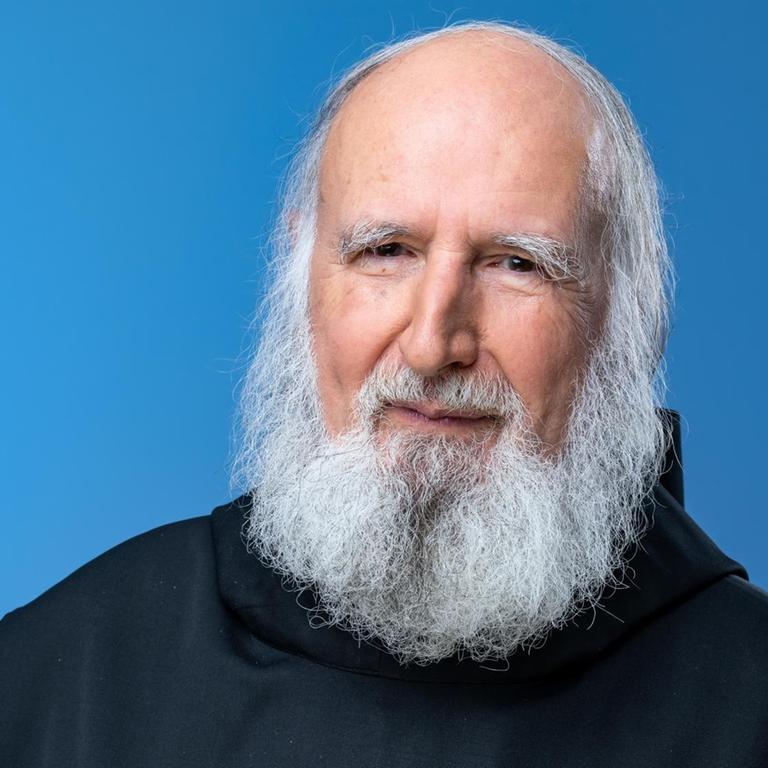

Olivia Mitscherlich-Schönherr ist Dozentin an der Hochschule für Philosophie München, eine katholische Hochschule, die vom Jesuitenorden betrieben wird. Dort befasst sich Olivia Mitscherlich-Schönherr auch mit Grenzfragen des Lebens - etwa mit dem Sterben.

Die Pandemie als neue Grenzsituation

Andreas Main: Frau Mitscherlich, was hat sich aus Sicht der Philosophin verändert, welches Menschenbild hat sich nach gut einem Jahr Pandemie durchgesetzt?

Olivia Mitscherlich-Schönherr: Im Hintergrund gibt es natürlich langfristige Prozesse. Also es gibt die Organisation der Wissenschaften mit neuen Formen der Wissenschaftskooperation, politische Forschungsförderung, Struktur der modernen Gesellschaft, sicher auch Akzeptanzverlust der Kirche. Und dann ist meines Erachtens mit der Corona-Pandemie plötzlich was Neues passiert. Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins konfrontiert.

Das sieht man daran, dass bestimmte Schlüsselbegriffe, die für uns normalerweise ganz selbstverständlich sind, wie gesund oder krank, aber auch nah oder distanziert oder fern, immun, vulnerabel, solidarisch auf einmal ihre Selbstverständlichkeit verloren haben. Also wir sind gewohnt, dass wir sagen, wir sind krank, wenn wir uns krank fühlen. Plötzlich, in der Pandemie, können wir uns gesund fühlen, aber schon krank sein. Das ist eine Dimension, eine semantische Grenzsituation - und eine andere ist eine existenzielle Situation: dass wir natürlich immer wissen, zum Menschsein gehört Sterblichkeit. Aber das ist irgendwie abstrakt gewesen. Auf einmal wird es konkret, auf einmal wissen wir, wir sind gemeint. Es geht um uns und um unsere Nächsten.

Diese gesamte Situation hat uns auch gesamtgesellschaftlich in besonderem Maße konfrontiert mit der Frage: Was ist eigentlich unser Menschsein? Und wie leben wir als Menschen? Vielleicht wird erstmal offensichtlich, dass zum Menschsein eine Fraglichkeit gehört, dass es eine Offenheit, eine Fraglichkeit gibt, mit der wir immer wieder konfrontiert werden können. Und eben auch in dieser Pandemie.

"Naturalistisches Menschenbild ist dominant geworden"

Main: Aber retten wir uns nicht de facto in etwas, was man auch als Sicherheitslogik beschreiben könnte: der Versuch, hundertprozentig sich zu schützen et cetera - also sehr materialistisch. Das gibt es doch auch als breite Strömung?

Mitscherlich-Schönherr: Genau. Viele Selbstverständlichkeiten sind fraglich geworden. Und dann geht es ja um die Frage, wer traut sich die Deutung zu? Wer traut sie sich nicht? Wer traut sich Orientierung zu? Auf einmal waren sich alle - sehr viele – einig: die Experten, die Experten aus bestimmten Wissenschaften und Techniken. Die waren auch euphorisiert und begeistert, haben angefangen, Tag und Nacht zu arbeiten, um Impfstoffe zu entwickeln, um neue Theorien über das Virus zu entwickeln, neue Formen des Schutzes hervorzubringen.

Auch die politischen Eliten und die Öffentlichkeit haben es ihnen ja auch zugetraut, haben ihnen zugetraut, eine wahre Analyse der Krise zu liefern und das wirkliche, das gute Handeln in der Krise anzuzeigen. Und ich denke mir, dass in diesen Anerkennungsprozessen, welche Gruppen es sind, die uns sagen, was das Ganze zu bedeuten hat, dass sich darin ein neues Menschenbild formiert hat. Nicht ein "neues" Menschenbild. Das ist falsch. Ein Menschenbild ist dominant geworden - nämlich das Menschenbild, das sie schon angesprochen haben, ein naturalistisches Menschenbild, in dem die Vertreter der Naturwissenschaften gehört wurden und primär gehört wurden.

"Psychosoziales Leben als bloßes Epiphänomen"

Main: Mit welcher Folge?

Mitscherlich-Schönherr: Ich denke mir, wenn man sich dieses naturalistische Menschenbild anschaut, wird hier über Menschen gesprochen nicht als Personen, die leibliche Erfahrungen machen, Emotionen haben, Gründe haben, Motive haben, Entscheidungen treffen. Sondern eigentlich werden Menschen als Biosysteme angesprochen, die von Genen, Hormonen, Neuronen bewegt werden und für die ihr psychosoziales Leben eigentlich ein bloßes Epiphänomen ist.

Wenn allein diese Wissenschaften gehört werden, werden natürlich bestimmte andere Dimensionen am Menschsein ausgeblendet. Das bedeutet freilich nicht, dass alle Naturwissenschaftler Naturalisten sind. Das wäre Quatsch, aber es bedeutet, das andere Perspektiven entweder nicht gehört wurden, abgetaucht sind, vielleicht auch sich nicht einfach nicht getraut haben, in dem Maße die Krise zu deuten.

"Eine spirituelle und politische Krise"

Main: Also platt formuliert: Man guckt nur noch auf Viren und nicht mehr auf die Seele?

Mitscherlich-Schönherr: Wenn Sie so wollen. Genau. Das würde ich sagen. Wenn man sich dann das letzte Jahr anschaut, kann man sich eigentlich eine sehr interessante Entwicklung anschauen. Also ungefähr vor einem Jahr gab es meines Erachtens eine ziemlich ungebrochene naturalistische Deutung der Krise. Also einerseits wurde die Corona-Krise allein als Virus-Pandemie angesehen und nicht auch als eine spirituelle Krise, eine politische Krise, eine soziale Krise - und bei der Analyse der Krise wurde auch nur noch nach quantitativen Aspekten geschaut. Die Krise wurde nur bemessen, wie schlimm es gerade ist - nach R-Faktor, Sieben-Tage-Inzidenz und so weiter.

Abstrahiert wurde ganz von allem nicht Quantifizierbaren: also Atmosphären, Stimmungen, Werten, oder wie Sie sagen, der Seele - das alles, was sich nur verstehen, aber eben gerade nicht bemessen lässt.

"Widersprüche naturalistisch orientierter Politik"

Main: Würden Sie so weit gehen, dies als ein krankes Menschenbild zu bezeichnen, quasi als eine gesellschaftliche Long-Covid-Folge, eine Dauererkrankung, die schwer zu behandeln ist?

Mitscherlich-Schönherr: Dauererkrankung - ich meine: Inzwischen hat sich was verändert. Und das ist nämlich eigentlich ganz interessant, finde ich, da es inzwischen viel verworrener geworden ist. Und zwar eine Verworrenheit, in der eigentlich die Widersprüche dieser ganzen naturalistisch orientierten Politik hervorgekommen sind. Wenn man an die Beratungsgremien der Kanzlerin denkt: Es wird weiterhin ausschließlich von Naturwissenschaftlern beraten. Auch wird weiterhin offiziell daran festgehalten, dass wir die Krise naturalistisch deuten sollen, dass alles ganz eindeutig ist, dass es alternativlos ist, so wie bei Experimenten im Labor.

Aber zugleich ist das politische Handeln doch von den Grenzen eigentlich dieser naturalistischen Perspektive eingeholt worden. Und das sieht man dann in so merkwürdigen Widersprüchen dieser Politik, dass unter dem Deckmantel von wissenschaftlicher Werturteilsfreiheit Wertfragen doch berücksichtigt werden. Und dadurch kommt es dann zum Phänomen, dass immer neue Zahlen als Schwellenwert ausgerufen werden und wir eigentlich überhaupt nicht mehr verstehen, was hinter diesen Zahlen steht und warum jetzt die einen genommen werden und nicht die anderen.

Man kann sich natürlich auch die Zahlen herausnehmen, die einem gerade passen und damit aber auch abblenden, dass es eigentlich auch darum gehen muss oder dass es eigentlich auch darum geht, dass man schaut, dass die Wirtschaft am Leben bleibt. Inzwischen wird ja auch auf die Bildung der Kinder Rücksicht genommen. Und so werden ja dann auch die Zahlen unterschiedlich ausgerufen, mal ist es 200er-Inzidenz, dann 50er-Inzidenz.

"Um Handlungsalternativen zu verschleiern"

Das ist ja sehr unklar, sodass ich glaube, dass es eigentlich so eine Doppel-Kommunikation ist. Einerseits tut man so: Es geht um Werturteilsfreiheit; aber andererseits fließen viele politische Werturteile, Vorstellungen, wie wir leben wollen, untergründig ein. Was dann zur Folge hat, dass viele Wissenschaftler sich beschweren und sagen, sie werden überhaupt nicht gehört oder ihre Empfehlungen werden nicht gehört.

Da sieht man ja, dass die Politiker oder auch die politischen Funktionsträger sich verstecken hinter einer angeblich objektiven Expertise, um bestimmte Verantwortung nicht zu übernehmen und auch Handlungsalternativen schlicht zu verschleiern.

Main: Welche Art von Kommunikation würden sie aus der Perspektive einer Philosophin empfehlen, um aus diesem Wirrwarr rauszukommen?

Mitscherlich-Schönherr: Wenn ich jetzt sage, es gibt es einen vorherrschendes, naturalistisches Menschenbild - dem würde ich jetzt nicht ein anderes Menschenbild entgegensetzen. Ich würde jetzt nicht sagen, wir sollten jetzt alle anfangen, wieder die Bibel zu lesen und sollten ein christliches Menschenbild rausholen.

"Nicht eine Perspektive verabsolutieren"

Main: Oder Bitt-Prozessionen machen wie in Pestzeiten, weil die Menschen es nicht besser wussten - und dann haben sie die Infektionen schön verteilt.

Mitscherlich-Schönherr: Genau. Das kann nicht die Lösung sein. Ich wollte eigentlich eher für eine andere Weise des Sprechens und eine andere Weise des Handelns plädieren, indem ich anknüpfe an das, wovon ich am Anfang gesprochen habe: von Erfahrungen der Fraglichkeit, mit denen wir in der Krise konfrontiert werden. Und diese Fraglichkeit zunächst mal offenhalten, dass wir nicht wissen, was unser Menschsein ist, anstatt diese Fragen mit übereilten Antworten gleich wieder zuzudecken.

Diese Haltung ist meines Erachtens nicht nur deswegen attraktiv, weil sie reflektierter ist, weil sie nicht eine Perspektive verabsolutiert und dadurch andere Perspektiven abblendet, sondern ich finde diese Haltung, die für die Unergründlichkeit des Menschseins, für die Fraglichkeit einsteht, auch in existenzieller Hinsicht einfach spannender.

Erst, wenn wir uns ernst nehmen, dass wir letztlich gar nicht wissen, wer wir sind, dass wir im Leben nicht einfach nur irgendeinen Gen-Code abzurollen haben, werden die unvorhersehbaren Begegnungen und auch Ereignisse wie die aktuelle Krise für uns bedeutsam. Also, wenn wir nicht wissen, dann machen wir die Erfahrung, dass wir erst inmitten dieses unvorhersehbaren Lebens uns überhaupt kennenlernen und auch die anderen kennenlernen und vielleicht auch Aspekte an uns sehen, die uns nicht gefallen.

Main: Frau Mitscherlich, jetzt muss ich aber mal dagegenhalten. Also für ganz viele Menschen ist alles Mögliche gerade fraglich. Für irgendwen da draußen ist gerade der Urlaub fraglich, für den Nächsten ist es fraglich, ob er sein Restaurant jemals wieder aufmachen kann. Und für die Nächste ist fraglich, wann sie wieder ihre Verwandten besucht. Also Fraglichkeit haben wir doch permanent. Also jetzt frage ich sie wiederum: Was hilft mir Ihr Ansatz?

Mitscherlich-Schönherr: Ja, ich denke, wenn wir erst einmal zulassen, dass es Fraglichkeit gibt, dass wir herausgefordert sind und nicht immer schon erwarten, dass wir sofort Antworten haben, können wir gegenseitig uns dazu befähigen, erstmal die Krise besser zu verstehen. Wenn wir verstehen, dass wir nicht nur Theorien anwenden müssen und General-Rezepte haben, erst dann können wir uns miteinander befähigen, reflektiert nachzudenken: Worum geht's? Was wollen wir, was wollen wir vielleicht auch nicht mehr? Was wollen wir vielleicht auch loswerden?

Natürlich sind viele Arbeitsverhältnisse prekär. Aber das bildet zugleich natürlich auch die Chance, sich zu fragen: Will ich jetzt wirklich in diese alte Normalität zurück? Oder gibt es nicht auch Möglichkeiten des Neuanfangs, die wir jetzt ergreifen sollten?

"Ein gutes Leben mit Corona"

Main: Wir sprechen über ein Menschenbild, was sich im Zuge der Pandemie verändert hat. Was würden Sie sagen: Wo stehen wir jetzt?

Mitscherlich-Schönherr: Was interessant ist, dass aktuell die Widersprüche dieser naturalistischen Corona-Politik offenbar geworden sind und dass zugleich eigentlich eine neue Schwelle ansteht, dass wir jetzt an einem Punkt sind, an dem es darum gehen müsste, neue Formen des Lebens auszubilden, mit Corona, also unter den Bedingungen von Corona auch Formen ausbilden, mit denen wir uns wechselseitig befähigen, ein gutes Leben mit Corona zu leben und nicht immer nur einfach die Luft anhalten.

"Es geht um Solidarität, um Zuwendung"

Main: Luftanhalten - oder den Sieg über ein Virus zu proklamieren, den es dann irgendwann mal geben soll oder vielleicht auch nie geben wird. Dieser Ansatz von Zero Covid, von null Viren - halten Sie den für vernünftig? Denn immerhin ist so etwas wie Lebensschutz ein Ansatz, den auch Judentum, Christentum, Islam, aber auch letzten Endes humanistische Positionen vertreten. Also sind Vertreter strikter Anti-Corona-Maßnahmen sozusagen die besseren Juden, die besseren Christen, die besseren Muslime, die besseren Humanisten?

Mitscherlich-Schönherr: Man muss sich anschauen, dass es bei dem Verständnis sowohl von Leben als auch von Lebensschutz grundlegende Unterschiede gibt. Also wenn sie sich Zero Covid näher anschauen: Das Leben wird eigentlich verstanden als biologisches Überleben. Lebensschutz - da geht es dann eigentlich um die Verlängerung des biologischen Lebens oder des Überlebens durch Herauszögern des Todes. Techniken sind dann insbesondere natürlich die Intensivmedizin.

Wenn Sie sich die biblische Tradition ansehen: Was für mich sehr anziehend daran ist, dass eigentlich dieser Dualismus von einem biologischen Leben und dem guten Leben unterlaufen wird. Das sieht man schon an der Schöpfungsgeschichte, dass immer wieder betont wird, dass das Geschaffene gut sei und dass das untrennbar zu den Schöpfungsakten Gottes gehört.

Damit einher geht, dass das zu schützende Leben ein Leben in Relation ist, also bezogen auf Bedeutung, bezogen auf andere, auf Gott. Lebensschutz heißt dann auch nicht einfach nur Verlängern des Überlebens, sondern es geht eigentlich um ein Verbessern, um ein Heilen des Lebens in den Relationen, in denen wir uns bewegen. Da kann es auch um Intensivmedizin natürlich gehen. Aber es ist viel breiter. Es geht um Solidarität, um Zuwendungen, die auch in ganz anderen Formen - jenseits der Intensivmedizin - getätigt werden: Palliativmedizin, in der Hospizbewegung, in Familien, aber natürlich auch in politischer Solidarität.

"Gott ist der, der den Leidenden beisteht"

Main: Sie fordern ja immer wieder, haben dies auch in einem Gespräch getan, das wir vor knapp einem Jahr geführt haben, eine spirituelle Auseinandersetzung mit der Krise. Das haben Sie vorhin auch noch mal angesprochen. Sehen Sie nach einem Jahr positive Ansätze in diese Richtung?

Mitscherlich-Schönherr: Ja, also ich bin natürlich keine Theologin. Ich bin ausgebildet in der philosophischen Anthropologie. Aber ich habe in diesem letzten Jahr viel mit anderen Menschen gesprochen und habe eigentlich einerseits eine breite Zustimmung darin erfahren, dass Naturkatastrophen wie die Pandemie nicht als Strafe Gottes verstanden werden können, dass Naturkatastrophen zunächst einmal Leid bringen und dass es widersinnig wäre, darin das Wirken Gottes sehen zu wollen.

Aber umgekehrt, dass, wenn wir nach einer spirituellen Deutung fragen, wir eigentlich zunächst mal den Blick auf Berichte über Christus lenken sollten und darin sehen können, dass Gott auf der anderen Seite steht, dass er nicht der ist, der Leid verhängt, sondern dass er der ist, der den Leidenden beisteht und dadurch - vielleicht ein bisschen hochtrabend gesagt - eine gute Ordnung schafft inmitten von Zerstörung und Tod und Leiden.

Hier kann man Ansätze zu einer spirituellen Deutung der Krise sehen, dass wir eigentlich in der Corona-Krise als Christinnen und Christen aufgefordert sind, Gott beizustehen bei der Schöpfung. Und das heißt konkret, dem Leiden entgegenzutreten, das in der Corona-Krise durch die Pandemie, aber auch durch ungerechte soziale Praktiken hervorgebracht worden ist und Formen der Solidarität auszuüben, die sehr unterschiedlich ausfallen können.

"Menschsein ist unergründlich"

Main: Wenn Ihre Forderung oder Beschreibung oder Deutung gehört würde, die Pandemie also spirituell durchdrungen würde - was würde sich ändern im Alltag?

Mitscherlich-Schönherr: Was sich zunächst ändern könnte - es könnte eine alternative Kommunikation geben über die Krise. Wenn wir ernst nehmen, dass unser Menschsein unergründlich ist, genauso wie auch Gott unergründlich ist, dass es uns eigentlich darum gehen müsste, Debatten zu führen über gute Formen, wie wir uns gegenseitig dazu befähigen können, mit der Pandemie oder unter den Bedingungen der Pandemie gut zu lernen und dadurch auch gesamtgesellschaftlich Lernprozesse durchlaufen können.

"Mit der Pandemie leben lernen"

Main: Eigentlich könnte man doch unser Gespräch damit überschreiben - also die Überschrift drüber setzen: Mit der Pandemie lernen, Leben lernen?

Mitscherlich-Schönherr: Ja, das denke ich auch. Wir haben einen Lernprozess, dass es darum geht, mit der Pandemie leben zu lernen. Und vielleicht auch, wenn wir an Sokrates denken, auch mit der Pandemie sterben zu lernen. Das ist vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.