Der russische Philosoph Michail Ryklin nimmt sich nicht nur ein besonders düsteres Geschichtskapitel vor, vielleicht das finsterste überhaupt, nämlich die Zeit vom Bürgerkrieg nach der Oktoberrevolution bis zu den Terrorjahren unter dem Diktator Stalin, er erzählt es auch auf die schwierigste Weise. Er hat eine Familienbiografie verfasst, in deren Mittelpunkt sein Großvater und dessen Bruder stehen. Sergej und Nikolai Tschaplin waren glühende Kommunisten, gehörten zur bolschewistischen Elite. Großvater Sergej im Auslandsgeheimdienst, Großonkel Nikolai als Gründer der kommunistischen Jugendorganisation Komsomol.

Nikolai kämpfte gegen Mullahs und Popen, gegen die Scharia, Blutrache und die Unterdrückung der Frauen, für die Alphabetisierung der Landbevölkerung. Und ließ die Produktion von Ziehharmonikas ankurbeln, die bis dahin nur reiche Bauernfamilien besaßen. Er gründete eine Ziehharmonika-Kommission und Ziehharmonika-Wettbewerbe.

Bereit für große Opfer

Doch der Komsomol entwickelte keinerlei Eigenleben, vielmehr ordnete er sich vollkommen der kommunistischen Partei unter. Die Brüder gehörten zwar von Beginn an zur jungen sowjetischen Nomenklatura, allerdings verzichtete Nikolai Tschaplin auf deren Privilegien, teilte freiwillig seine Wohnung, das Essen, sogar die Kleidung mit seinen Genossen, mit denen er sich auf dem Weg zum Kommunismus wähnte.

Michail Ryklins Großvater und Großonkel entstammten einer gläubigen Familie. Ihr Vater stellte sich als Priester vor allem vor die Armen und Schwachen, weswegen er mehrfach zwangsversetzt wurde. Dieser Widerstand zur Zarenzeit rettete ihn vor Verfolgung durch die Bolschewiken. Der Glaube seiner Söhne an die Herrschaft des Proletariats sah er als eine folgerichtige Fortsetzung seiner Religion. Dem Sieg des Kommunismus, erst in der Sowjetunion und später, wenn möglich, in der Welt, ordneten die "Himmelsstürmer", wie sich diese jungen Parteisoldaten nannten, alles unter. Für den radikalen Umbau der Gesellschaft waren sie zu großen Opfern bereit.

"Die Ermordung jener, die zu den ‚ausbeuterischen Klassen‘ gezählt wurden, rechtfertigten sie mit den Interessen der Weltrevolution. Ihre Mitgliedschaft in der Partei verstanden sie als freiwilligen Verzicht auf das Recht zu selbständigem Denken, auf eine von der Partei unabhängige Meinung."

Wegbereiter der Sowjet-Diktatur

Ryklins Verwandte beteiligten sich zwar nicht an den Gewaltakten, aber sie kritisierten sie auch nicht. Sie nahmen die Gleichschaltung ihres Denkens hin - es war ihre Form von Hingabe - und wurden so zu Wegbereitern der Sowjetdiktatur. Ein Dilemma für den Autor, der sich nicht schont:

"Die wichtigste Frage beim Verfassen dieses Buches lautet: Wie sich zu den Personen stellen, von denen es handelt? Auf der einen Seite ist ihnen, die ihr Leben dem Sieg der Weltrevolution gewidmet haben, die persönliche Integrität nicht abzusprechen. Auf der anderen Seite handelt es sich um Menschen, die im Namen dieses Ziels zu allem bereit waren."

Nikolai und Sergej Tschaplin verehrten Lenin fast als gottähnliche Gestalt, was sie für Stalin zu Widersachern machte, die vernichtet gehörten. Michail Ryklin wälzte die Archivordner, suchte Zeitzeugen, um den gewaltsamen Tod seiner Familienangehörigen zu rekonstruieren. Seine Mutter konnte nur bedingt helfen, erinnert sich der 71-jährige Autor.

"Sie verlor Ihren Vater im Alter von zehn Jahren. Er wurde 1937 verhaftet, sie wurde im Jahr 1927 geboren. Erst Mitte der 1950er Jahre, nach dem Tod Stalins, erfuhr sie von der Ehefrau eines Mitgefangenen in Kolyma, was geschehen war. Er hatte es meinem Großvater versprochen, die Familie zu informieren. Mein Großvater war ein schöner, 1,90 großer Mann. Meine Mutter hat ihn bewundert."

Terroropfer ohne Grab

Ob Elite oder Fußvolk, jede russische Familie hatte Opfer des Stalin-Terrors zu beklagen und konnte dies nur innerhalb ihrer vier Wände tun. Ryklins Familie war keine Ausnahme.

"Wer darüber sprach, war zum Tode verurteilt. Unter Stalin durfte man nicht sagen, was mit den Angehörigen wirklich geschehen war. Wenn man es überhaupt wusste. Meine Mutter musste sich absichtlich ahnungslos geben und sagen, dass ihr Vater irgendwohin verschwunden sei. Ihr Bruder genauso. Er distanzierte sich von seinem Vater. Nur so konnte er studieren und Karriere machen. Er wurde immerhin Botschafter und Stellvertretender Außenminister unter Schewardnadse. Er musste sagen, dass er mit dem Vater nichts zu tun hatte, obwohl der FSB die verwandtschaftlichen Verhältnisse natürlich ganz genau kannte."

Nikolai Tschaplin, der Komsomol-Gründer, wurde 1938 in der Lubjanka erschossen, Bruder Sergej 1941 oder 1942 im Straflager an der Kolyma. Wie vielen Terroropfern wurde auch ihnen ein eigenes Grab vorenthalten. Anders als Wassili Blochin. Dem Exekutor in der Lubjanka wurde unter Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow noch eine offizielle Ruhestätte verweigert, doch dann setzten ihm zunächst KGB-Chef Andropow und später Russlands Präsident Putin Denkmäler, die immer pompöser ausfielen. Der Tscheka-Offizier Blochin hat zwischen 1924 und 1953 persönlich 10.000 bis 15.000 Menschen getötet.

Es sind diese Beispiele, mit denen der in Leningrad geborene Schriftsteller Ryklin sein Heimatland immer wieder aufschlussreich charakterisiert.

Sensibler Schreiber von Familientragödien

Noch heute, in der Putin-Zeit, erschüttern schwere Anschläge Ryklins Familie. Der Philosoph und Übersetzer hatte den Tod seiner Frau Anna Altschuk zu verkraften, deren Leichnam vor über zehn Jahren in der Berliner Mühlendamm-Schleuse gefunden wurde. In seinem "Buch über Anna" forschte er, warum sie, die Künstlerin und "Dissidentin wider Willen", so früh starb. Sie galt als Kritikerin der heutigen Putin-Herrschaft. Doch eher als eine Fremdeinwirkung vermutet Ryklin in der Entwurzelung seiner Frau, ihrer Vertreibung aus ihrem Sprach-, Arbeits- und Freundeskreis den Grund für ihren möglichen Freitod.

Ryklin ist ein sensibler Schreiber von Familientragödien. Sein neues Buch "Leben ins Feuer geworfen - Die Generation des Großen Oktobers" ermöglichte ihm mehr Distanz, vielleicht auch weniger Schmerz als das über seine Frau, denn dieses Mal kannte er keinen der Helden persönlich. Die KGB-Akten seines Großvaters und Großonkels durfte er während seiner Recherche nicht einsehen. Doch just als er sein Buchmanuskript bei der kremlkritischen Verlegerin Irina Prochorowa abgeliefert hatte, kam ein Anruf aus der Lubjanka-FSB-Geheimdienstzentrale, er dürfe das Archiv jetzt nutzen. So tippte seine in Moskau lebende Tochter über drei Wochen rund 700 Seiten Akten ab. Auf einer Schreibmaschine, denn Fotos und Kopien waren nicht erlaubt. Das Ende des Großvaters ist nun noch genauer rekonstruierbar. Eine Fortschreibung folgt.

Der vorgelegte erste Band ist lesenswert, aber oft dort schwer zugänglich, wo sich Abkürzungen und kaum geläufige Namen häufen. Ein Personenverzeichnis und ein umfangreicheres Abkürzungsverzeichnis wären eine große Hilfe gewesen. Zu sehr ist zu spüren, dass sich Michail Ryklin ursprünglich an ein russisches Publikum gewandt hat.

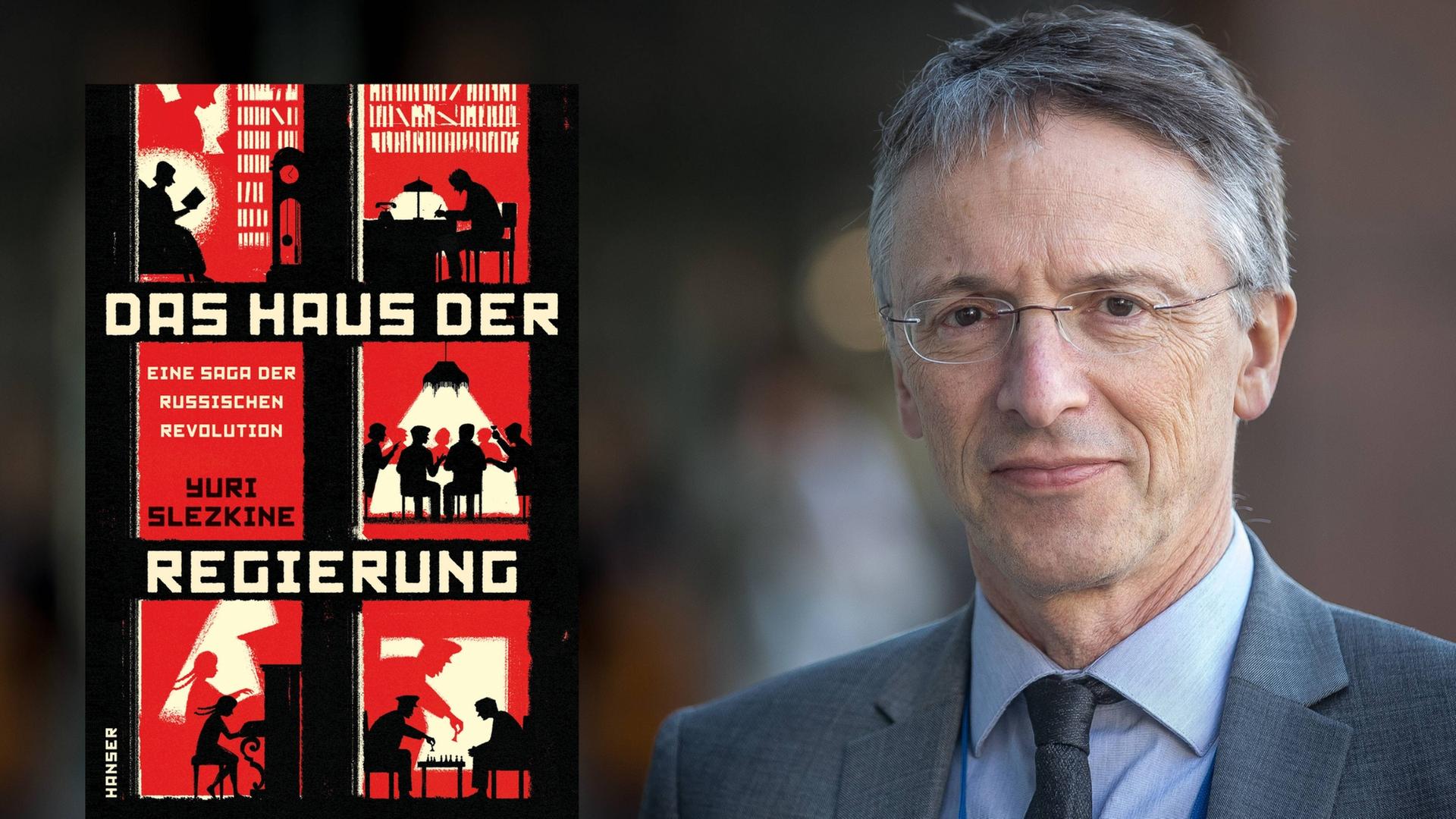

Michail Ryklin: "Leben, ins Feuer geworfen. Die Generation des Großen Oktobers",

Suhrkamp Verlag, 336 Seiten, 25 Euro.

Suhrkamp Verlag, 336 Seiten, 25 Euro.