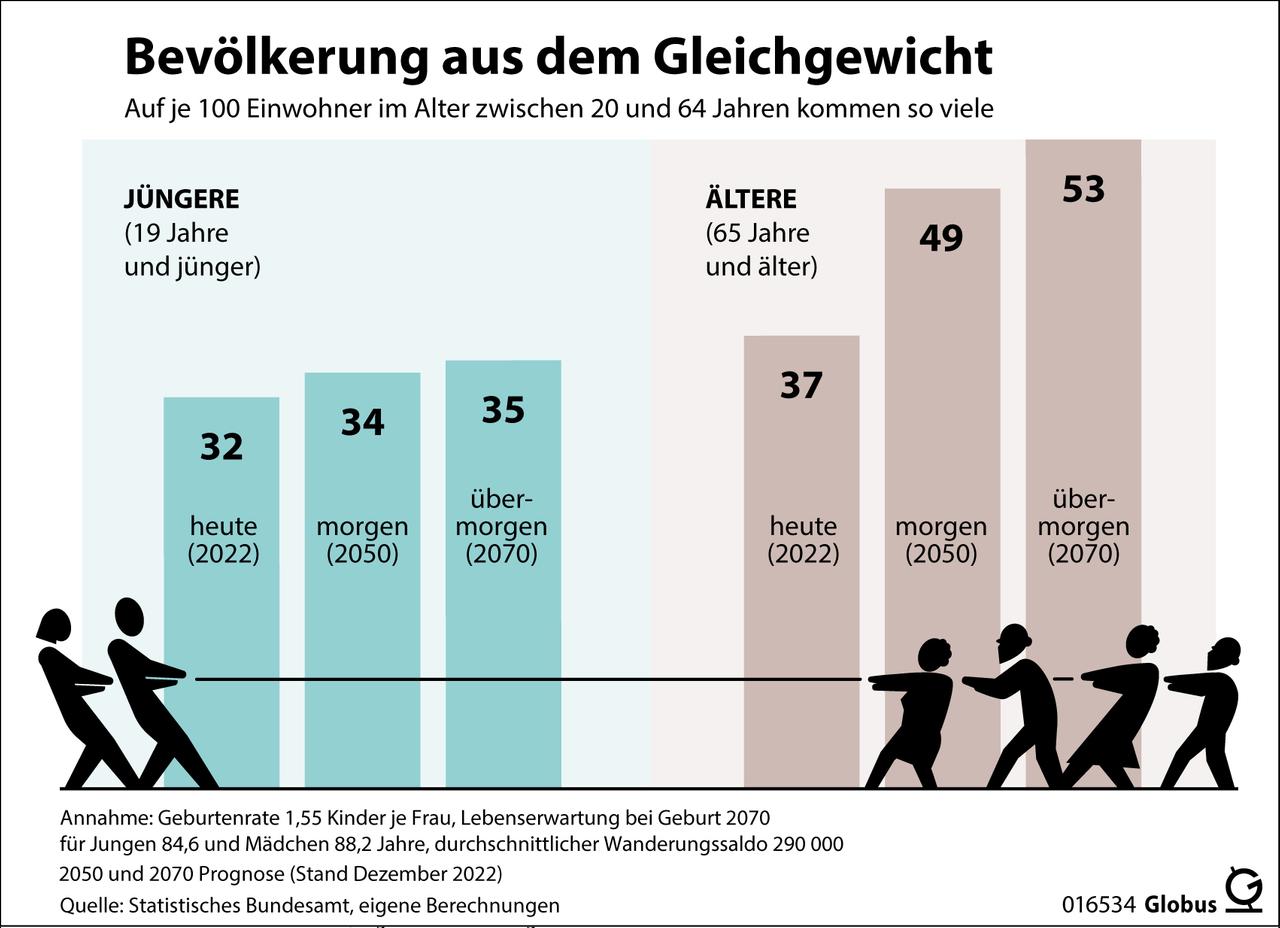

Deutschland hat ein demografisches Problem: Seit über 50 Jahren werden zu wenig Kinder geboren, um die Bevölkerungszahl konstant zu halten. In der Folge fehlen in der Wirtschaft mehr und mehr Fachkräfte und auch das Rentensystem gerät aus den Fugen, weil immer weniger Arbeitende immer mehr Rentner finanzieren. Migration hilft Deutschland ökonomisch seit vielen Jahren und könnte zukünftig einen noch wichtigeren Beitrag leisten.

Doch für ausländische Fachkräfte ist der Standort Deutschland weniger attraktiv als andere Länder. Was sind die Gründe dafür und was muss sich ändern?

Wie viele Migranten arbeiten bereits in Deutschland?

Der Anteil ausländischer Beschäftigter steigt seit Jahren: 6,7 Millionen von ihnen sind in sozialversicherungspflichtigen Jobs beschäftigt, auch durch die Geflüchteten ist die Zahl in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen. Schon heute tragen Menschen ohne deutschen Pass laut Institut deutschen Wirtschaft 13,2 Prozent zur Bruttowertschöpfung bei.

Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigen, dass im Reinigungsgewerbe schon jetzt mehr als jeder dritte Mitarbeiter einen ausländischen Pass hat. Auf dem Bau ist es fast jeder Dritte, und in vielen akademischen Berufen ist der Anteil an ausländischen Arbeitskräften auch schon sehr hoch: Nach Zahlen der Bundesärztekammer haben beispielsweise etwa 14 Prozent der in Deutschland praktizierenden Ärzte keine deutsche Staatsbürgerschaft.

Nicht alle Menschen kommen wegen eines Jobs nach Deutschland. So haben etwa 15 Prozent der Menschen, die zwischen 2010 und 2021 nach Deutschland gekommen sind, hier einen Asylantrag gestellt. Natürlich können auch sie in der Wirtschaft helfen, aber aufgenommen wurden sie aus humanitären Gründen, nicht aus wirtschaftlichen.

Der Großteil der Migration zwischen 2010 und 2021 war allerdings Arbeitsmigration und über die Hälfte der Arbeitsmigranten kam aus Ländern der Europäischen Union.

Im Gegensatz zu Asylbewerbern müssen Arbeitsmigranten im Regelfall ihren Lebensunterhalt selbst finanzieren, um in Deutschland leben zu dürfen. Manchmal ist das Visum direkt an einen Arbeitsplatz gekoppelt. Wer dann seinen Job verliert, muss ausreisen. Anspruch auf Sozialleistungen besteht für Ausländer nicht ohne Weiteres. Für Menschen aus Nicht-EU-Staaten gilt in der Regel der Anspruch auf Sozialleistungen erst dann, wenn sie länger hier leben und gearbeitet haben.

Wie groß ist der Fachkräftemangel in Deutschland?

Deutschland fehlen Fachkräfte. Im Jahr 2023 gab es rund 570.000 offene Stellen, für die keine passend qualifizierten Arbeitslosen zur Verfügung standen. Das geht aus Zahlen des Kompetenzzentrums Fachkräfte hervor, das im Auftrag des bisherigen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz arbeitet. Besonders deutlich ist der Mangel an Fachkräften im hochqualifizierten Bereich.

Der Mangel könnte sich in Zukunft weiter verschärfen. Noch-Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) befürchtet, dass bis zum Jahr 2035 bis zu sieben Millionen Arbeits- und Fachkräfte fehlen könnten, denn in den kommenden Jahren geht die geburtenstarke Babyboomer-Generation in Rente. Um gegenzusteuern, möchte Heil sowohl mehr Deutsche in Arbeit bringen als auch Fachkräfte aus dem Ausland anwerben.

Wie könnte Migration der Wirtschaft helfen?

„Wir brauchen Migration, und wir werden durch Migration ökonomisch gewinnen“, sagt der Arbeitsmarktexperte Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Ob und wie stark diese optimistische Prognose eintritt, hängt von zahlreichen Faktoren ab, beispielsweise vom Alter der Zuwanderer, ihrer Qualifizierung, ihrer Lebenserwartung oder auch ihrer Bleibeperspektive.

Brücker schätzt: Sogar die Zuwanderung von Menschen mit geringer Qualifikation kann sich wirtschaftlich rechnen. Individuell gesehen seien diese im Durchschnitt - bezogen auf ihr ganzes Leben - zwar Nettoempfänger von staatlichen Leistungen. Weil sie sich beispielsweise keine ausreichende Rente erarbeiten und dann im Alter auf Sozialleistungen angewiesen sind. Doch ihre Arbeit sei eben auch ein wichtiger Baustein für den Erfolg von Unternehmen.

Das zeigt auch, wie komplex eine ökonomische Gesamtbewertung von Migration ist, denn diese wirkt auf zahlreiche wirtschaftliche Faktoren ein. So zeigen Studien, dass Exporte in die Herkunftsländer von Migranten zunehmen. Auch Wissenstransfer und Innovation geht mit Migration einher: 13 Prozent, und damit mehr als jede achte aller in Deutschland entwickelten Patentanmeldungen, geht nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) inzwischen auf Erfindende mit ausländischen Wurzeln zurück. In der Informations- und Kommunikationstechnik trifft das sogar auf fast 23 Prozent der Patente zu.

Im Durchschnitt zahlen Migranten in Deutschland aber auch individuell mehr in die Sozialsysteme ein, als sie aus diesen empfangen. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung im Jahr 2014. Auch eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft aus dem Jahr 2022 kommt zu dem Fazit, dass Migration in den vergangenen Jahren einen großen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands geleistet hat. Zukünftige Migration werde „die demografische Lage Deutschlands verbessern“.

Wenn Migration gegen den Fachkräftemangel helfen soll, dann erscheint es sinnvoll, diese gezielt zu steuern und beruflich passend qualifizierte Menschen anzuwerben. Das dürfte allerdings schwierig werden, wie die IW-Ökonomen bilanzieren. Denn die internationale Konkurrenz um gut ausgebildete Menschen ist hoch. Die Autoren empfehlen daher, Menschen im Land zu Fachkräften auszubilden. Die Investitionen daafür zahlten sich aus, so die Experten.

Warum sehen manche Experten Migration auch kritisch?

Auch wenn Migranten in Arbeit seien, heißt das nicht automatisch, dass sie ihr Leben vollständig selbst finanzierten, sagt der Rentenexperte Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg. Er ist überzeugt, dass Zuwanderung die Sozialversicherung nur kurzfristig entlastet. Langfristig schaffe sie neue Probleme.

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Zugewanderte im Schnitt weniger verdienen als Deutsche und ein höheres Risiko haben, zeitweise arbeitslos zu sein. Dadurch erwerben sie im Schnitt geringere Rentenansprüche. Das kann dazu führen, dass ihre Rente später nicht ausreicht und sie Anspruch auf Wohngeld und Grundsicherung im Alltag haben. Das gilt vor allem für Geringqualifizierte, die im Niedriglohnsektor gearbeitet haben.

Es sei zwar die Grundidee des deutschen Sozialstaats, sozial Schwächere zu unterstützen, sagt Bernd Raffelhüschen. Aber: „Wenn ich einen Sozialstaat habe wie in Deutschland, der schon für die Deutschen nicht zu finanzieren ist, dann ist es sehr dumm, unterdurchschnittlich Qualifizierte dazuzuholen.“

Denn diese würden in der Gesamtbilanz eines Sozialstaats eben von den überdurchschnittlich Qualifizierten subventioniert. Wenn Menschen mit geringer Qualifikation nach Deutschland kommen, ist das aus Raffelhüschens ökonomischer Sicht immer ein Verlustgeschäft, selbst wenn sie ihr Leben lang in Deutschland arbeiten.

Raffelhüschen sieht das zentrale Problem aber nicht in der Migration, sondern in zu hohen Leistungen für Geringverdiener und Arbeitslose. Und da Migranten im Durchschnitt schlechter qualifiziert sind, verstärkten sie dieses Problem. In der Summe sei die wirtschaftliche Bilanz der Migration daher negativ, wie er mit zwei weiteren Ökonomen in einer Studie analysiert hat.

Raffelhüschen schlägt vor, die Sozialleistungen zu kürzen und das Bürgergeld stärker an Arbeitsanreize zu knüpfen, damit mehr Deutsche auch im Niedriglohnsektor arbeiten. Ob über diesen Weg aber tatsächlich viele Arbeitskräfte mobilisiert werden können, ist umstritten.

Raffelhüschen stellt klar, dass die Studie kein Plädoyer für weniger Migration sei. Gegenüber dem ZDF sagte er, dass man gar nicht anders könne. "Wir haben ja die letzten 40 Jahre die Kinder, die wir gebraucht hätten, gar nicht gemacht. Insofern haben wir überhaupt keine andere Möglichkeit."

Er spricht sich dafür aus, junge Menschen ins Land zu holen und gezielt auf die Zuwanderung von mindestens durchschnittlich qualifizierten Menschen nach Deutschland zu setzen. Auch fordert er eine gezielte Steuerung von Migration nach beruflichen Fähigkeiten.

Klar ist: Hier hat Deutschland Nachholbedarf, denn aktuell ist das Bildungsniveau der Migranten, die nach Deutschland kommen, unterdurchschnittlich. Mehr als 35 Prozent der Einwanderer waren einer OECD-Studie zufolge 2020 gering qualifiziert. Damit lag Deutschland leicht über dem EU-Schnitt. Der Anteil an Hochqualifizierten lag unter 30 Prozent und damit unter dem EU-Schnitt. Höherqualifizierte Menschen migrieren also oft lieber in andere Länder. Damit Migration Deutschland besser helfen kann, muss es attraktiver für Fachkräfte werden.

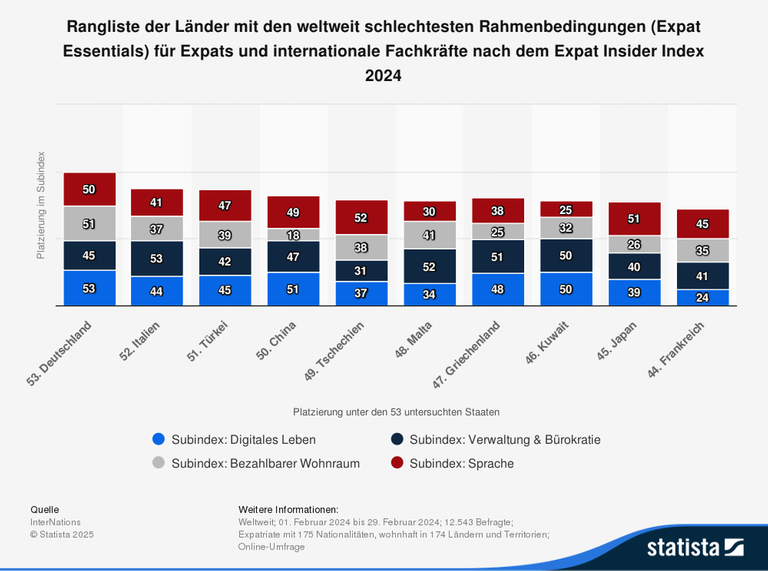

Wie beliebt ist Deutschland bei Fachkräften im Ausland?

Deutschland ist im Vergleich zu anderen großen Industriestaaten mittelmäßig attraktiv für ausländische Fachkräfte. Im OECD-Ranking, das die Attraktivität einzelner Industriestaaten misst, liegt es auf Platz 15 von 38, hinter Ländern wie Kanada, den USA, Großbritannien oder Schweden.

Deutschland stehe bei der Anwerbung qualifizierter Fachkräfte in einem internationalen Wettbewerb, sagt Betriebswirtin Sarah Pierenkemper vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln:

„Nicht die Fachkraft muss dankbar sein, eine Beschäftigung in Deutschland angeboten zu bekommen. Wir müssen als deutsches Unternehmen, als Deutschland dankbar sein, wenn sich die Fachkraft für ein deutsches Unternehmen entscheidet.“

Die Bertelsmann-Stiftung hat ausgerechnet, dass jährlich knapp 300.000 Menschen nach Deutschland einwandern müssten. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht sogar von 400.000 Menschen aus, um das Arbeitskräftepotenzial stabil zu halten. Der Grund: In den nächsten zehn Jahren verabschieden sich rund 13 Millionen, die sogenannten Baby-Boomer, in die Rente.

Ein Problem für ausländische Fachkräfte: die lange Wartezeit auf ein Visum. Eine langsame Bürokratie erschwere auch die Personalplanung der Unternehmen, mahnt Wirtschaftsexpertin Pierenkemper.

Ein weiteres Problem: Rassismus und Diskriminierung, besonders bei der Wohnungssuche, in der Schule oder auf der Straße. Auch die Ergebnisse einer Studie, die Pierenkemper nennt, deuten darauf hin, dass rechtspopulistische und teils rechtsextreme Positionen der AfD vermutlich den Wirtschaftsstandort Deutschland belasten.

„73 Prozent der befragten Unternehmen sehen die AfD, um konkret die Partei zu benennen, als Risiko für die Fachkräftesicherung in Deutschland“, sagt Sarah Pierenkemper.

Eine Mehrheit von Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden sieht zudem die wirtschaftspolitischen Ideen der AfD kritisch, etwa Forderungen nach dem Austritt aus der EU oder dem Euro-Raum.

Zwar biete Deutschland attraktive Beschäftigungsverhältnisse und ein verlässliches Sozialsystem, doch auch anderswo lasse sich „gutes Geld“ verdienen, sagt Betriebswirtin Pierenkemper. Wenn dort neben einem ähnlich hohen Lohnniveau auch noch Englisch gesprochen wird, fallen Sprachbarrieren weg.

Nicht zuletzt fehlten Anreize wie Steuervorteile für neu zugewanderte ausländische Fachkräfte, wie es sie etwa in den Niederlanden oder in Portugal gibt. Das wollte die Bundesregierung unter Olaf Scholz (SPD) mit der „Wachstumsinitiative“ ändern. Auch die neue Bundesregierung will Hürden für eine sogenannte qualifizierte Einwanderung abbauen.

pto, tha