"Hallo Schatz, der Hackbraten braucht noch zehn Minuten."

Wenn Bill Henrickson von der Arbeit nach Hause kommt, begrüßt er zunächst seine Frau Barbara...

"Wo ist deine Mama? Hallo Schatz, da steckst Du!"

...dann seine Frau Nicolette...

"Hi!" / "Hallo!" / "Probier mal - Kartoffelsalat" / "Mmh!"

...und schließlich seine Frau Marge.

In der US-Dramaserie "Big Love" verfolgen die Zuschauer, wie die Henricksons ihren Alltag bestreiten – stets um Geheimhaltung ihrer Familienkonstellation bemüht: Denn ein Ehemann mit drei Ehefrauen und sieben Kindern – das ist nicht nur unkonventionell, sondern in den USA auch illegal.

Sex statt Religion

Dennoch bietet "Big Love" die Möglichkeit, sich mit den Protagonisten zu identizieren. Denn die Serie des amerikanischen Edel-TV-Anbieters HBO nimmt sich deutlich mehr Zeit für alltägliche Konflikte als für religiöse Dispute – so gewinnt das Publikum allerdings weniger Einblicke in die religiösen Überzeugungen der Henricksons als in ihr Sexualleben.

"O mein Gott." / "Nicht schlecht" /"Margie ist heut dran" / "Na ja, das war ja nicht geplant."

Von dogmatischer Religiosität bleiben die Henricksons aber nicht ganz verschont – so hat die Familie viel Ärger mit Bill und Nicolettes fundamentalistischer Verwandtschaft aus der Polygamisten-Siedlung Juniper Creep – hier werden die dunklen Seiten der Polygamie in düsteren Farben gezeichnet. Die meisten Mitglieder der Gemeinde sind arm, der despotisch herrschende Prophet Roman Grant erinnert an einen Mafiaboss und weist seinen Schäfchen nach Belieben Häuser, Geld und Frauen zu. Und er selbst will mit über 70 Jahren auch nochmal heiraten – die 15-jährige Rhonda.

"Es ist eine voreheliche Verbindung. Das wird jetzt so genannt. Erst wenn ich 16 bin, heirate ich." / "Liebst du ihn?" / "Unsere allergrößte Freiheit ist Gehorsam, oder?"

Dabei orientiert sich "Big Love" am realen Vorbild von polygamistischen Kirchen wie der FLDS, der Fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, deren Oberhaupt Warren Jeffs eine lebenslange Haftstrafe verbüßt - wegen Beihilfe zur Vergewaltigung und Verführung Minderjähriger. Die FLDS ist dabei aber nicht mit der LDS zu verwechseln, der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, denn in dieser mit Abstand größten und bekanntesten der mormonischen Denominationen ist die Vielehe seit 1890 nicht mehr geduldet.

"Vielehe durch eine Offenbarung legitimiert"

Wie die Vielehe in den Mormonismus gekommen ist, erklärt Hans Gerald Hödl. Er ist Religionswissenschaftler und forscht an der Universität Wien zum mormonischen Glauben:

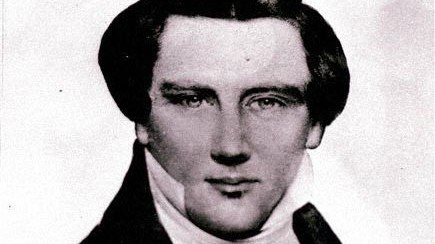

"Der zentrale Text für die Einführung der Polygamie ist in 'Lehre und Bündnisse' Nummer 132. 'Lehre und Bündnisse' ist eine Sammlung von Offenbarungen, die allermeisten von Joseph Smith."

Joseph Smith ist der Stifter dieser Religionsgemeinschaft. Ihre Tradition besagt, dass Smith im Jahr 1823 im US-Bundesstaat New York zwei goldene Platten gefunden habe – darauf zu lesen ein neues Evangelium: das Buch Mormon. 20 Jahre später - im Abschnitt 132 seines Buchs "Lehre und Bündnisse" - stellt Smith Gott die Frage, warum einige der biblischen Figuren mehrere Frauen haben durften - etwa Abraham oder König David.

Hödl: "Und die Antwort bezieht sich auf zwei Dinge. Zunächst einmal auf die Bindegewalt, die Jesus den Aposteln gegeben hat, respektive Petrus."

Mit der Bindegewalt ist gemeint, dass nur mormonische Priester als Nachfolger der Apostel gültige Bünde und Verträge schließen können. Die Mormonen sprechen von "siegeln".

Hödl: "Und diese ewige Verbindung ist Bedingung dafür, dass das Paar im höchsten Bereich des höchsten Himmels in Ewigkeit leben kann und dort auch weiter eine Familie haben kann und Kinder zeugen und so weiter und so fort."

Solange die Ehen ordentlich im Tempel gesiegelt würden, sei es in Ordnung, wenn ein Mann mehrere Frauen habe. Allerdings ahnte Religionsgründer Joseph Smith wohl, dass diese Anordnungen seine Ehefrau nicht begeistern würden.

Hödl: "Am Schluss wird dann direkt Emma Smith darauf angesprochen, dass sie mit diesen Ordonnanzen einverstanden sein soll. Also in gewisser Weise könnte man den Eindruck haben, dass Joseph Smith seine Praxis der Vielehe hier durch eine Offenbarung legitimiert hat, seiner Ehefrau gegenüber."

"Ziel der Vielehe ist es, wie Gott zu werden"

Wenig Begeisterung löste die Vielehe auch bei der US-Regierung aus – nach jahrzehntelangem Druck brachte diese die Mormonen dazu, die Praxis der Polygamie im Jahr 1890 aufzugeben. Das führte zur Spaltung der Kirche und daraus gingen jene Denominationen hervor, die bis heute die Vielehe praktizieren - zumeist im Verborgenen. Eine dieser abgeschiedenen Gemeinden haben die Filmemacher einer Netflix-Dokumentar-Serie besucht.

"Die Rockland-Ranch in der Wüste Utahs. Hier leben 14 Familien, die ihre Häuser in den mächtigen Sandsteinfels gesprengt haben."

Zwar legt auch "Three Wives, One Husband" – "Drei Ehefrauen und ein Ehemann" - viel Gewicht auf Alltagsthemen, etwa die Frage, wie die Frauen mit ihrer Eifersucht umgehen. Aber durch den dokumentarischen Charakter und die ruhige Interviewführung vermittelt "Three Wives, One Husband" ein intimes und wenig wertendes Bild des Alltags auf der Rockland-Ranch. Zudem versucht die Doku-Serie die religiösen Hintergründe der Polygamie darzustellen - zumindest in Grundzügen. So erzählt der dreifach verheiratete Abel Morrison, Vater von elf Kindern:

"Das letztendliche Ziel der Vielehe ist es, wie Gott zu werden. Denn auch er muss sich um so viele Menschen kümmern. Und wir leben das im ganz Kleinen. Als Großfamilie mit sehr vielen Kindern üben wir uns quasi darin. Unsere Hoffnung ist es, unsere eigene Welt zu bevölkern und wie Vater und Mutter im Himmel für unseren kleinen Planeten voller Kinder zu sein."

Dass ein Mensch zum Gott seines eigenen Universums werden könne, sei irritierend für nicht-mormonisch geprägte Christen, sagt Hans Gerald Hödl, denn der mormonische Glaube "unterscheidet sich in der Kosmologie und in der Gotteslehre sehr stark von den meisten anderen christlichen Kirchen, indem angenommen wird, dass es eine von Ewigkeit her existierende Materie und einen von Ewigkeit her existierenden Geist gibt – keine Schöpfung aus dem Nichts. Und der Gott dieses Universums ist nur ein sehr weit entwickelter Geist, der mit seiner Frau im Himmel Kinder gezeugt hat."

"Die Kirche ist sehr vorsichtig damit"

Diese Kinder sind die Menschen – und indem sie Gott nacheifern, können auch sie zu Göttern ihrer eigenen Universen werden. So predigte das zumindest Brigham Young, nach Joseph Smith der zweite Präsident und Prophet der Mormonenkirche. Diese Vorstellung sei aber nicht kanonisch festgeschrieben, so Religionswissenschaftler Hans Gerald Hödl:

"Die Kirche ist sehr vorsichtig damit, Dinge, die irgendjemand einmal gesagt hat von den Aposteln oder von den Präsidenten als göttliche Offenbarung anzusehen, und auch als kanonisch oder bindend anzusehen. Was natürlich auch dazu führt, dass es eine gewisse Flexibilität in der Anpassung der Lehre an die entsprechenden Zeitumstände gibt."

Und so bewegen sich die Serienformate über jene Mormonen-Minderheit , die weiter polygam lebt, vorsichtig auf diesem unsicheren Terrain. Ihre Stärken liegen in anderen Bereichen. Die Dramaserie "Big Love" setzt den polygamen Alltag der Henricksons so ein, dass sich eine spannende Geschichte um Macht, Geheimhaltung und Doppelmoral entfalten kann.

Und auch die Dokuserie "Three Wives, One Husband" zeichnet sich nicht durch theologische Tiefe aus, bietet aber immerhin einen gut gemachten Blick auf ein überraschend fremdartiges Kulturphänomen im Herzen der USA.