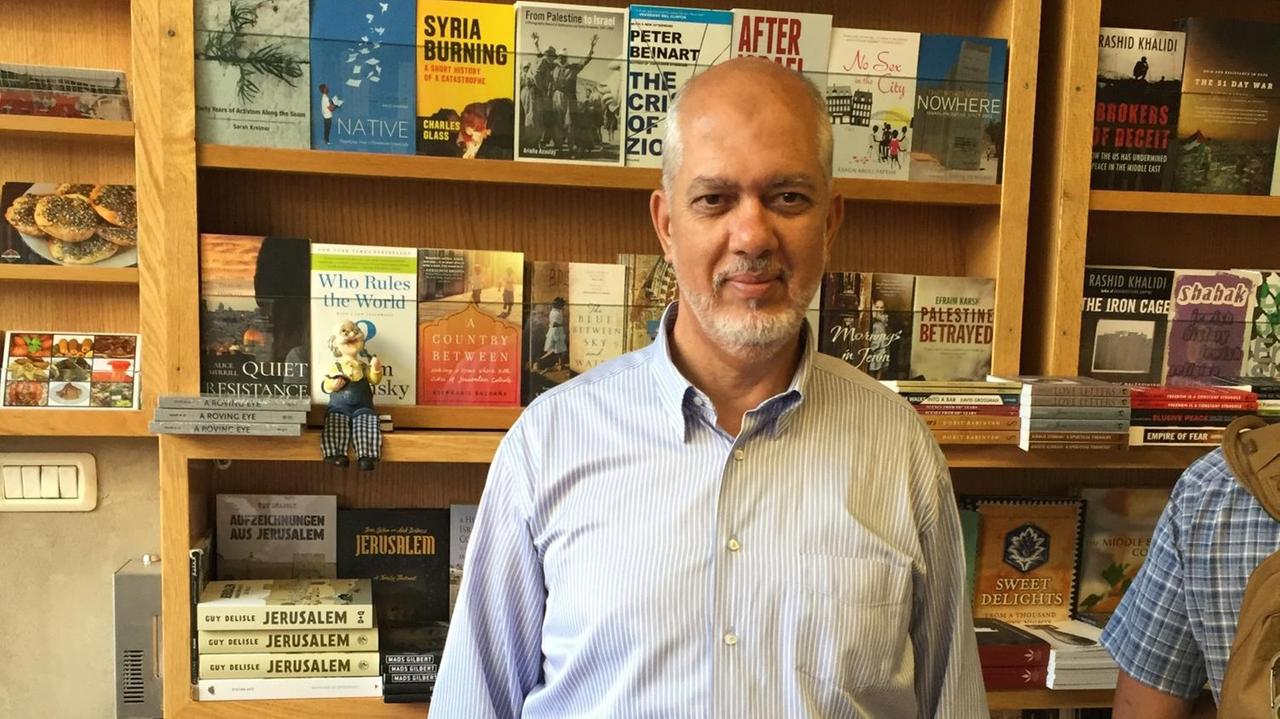

Mittagsgebet in der Mahmud Moschee in Haifa. Ein Dutzend Männer hat die Schuhe am Eingang abgestreift. Auf dem weichen Teppich beugen sie ihre Körper nach vorn, gehen auf die Knie, strecken den Kopf gen Boden. Ein ganz normales muslimisches Gebet. Doch die Menschen hier nennen sich Ahmadis und sind keine gewöhnlichen Muslime. Gemeindevorsteher Scheich Mohammed Odeh – helles Hemd, dunkle Hose, weißer Bart – erklärt ihre Auslegung des Koran:

„Wir müssen alle lieben, weil wir alle Geschöpfe Gottes sind. Jeden lieben und keinen hassen, das ist unser Motto. Jeder von uns ist ein Gemälde Gottes. Wenn ich der Maler bin und du kommst und sagst, das ist ein hässliches Bild, dann triffst du damit den Maler.“

Verrat oder Ehrensache?“

Die Ahmadiyya-Gemeinde ist eine Art liberale Reformgemeinde: Ende des 19. Jahrhunderts in Indien gegründet, hat die Ahmadiyya-Gemeinde heute – Schätzungen zufolge – weltweit mehr als zehn Millionen Anhänger. Die Ahmadis beharren auf der Trennung von Staat und Religion und lehnen Gewalt strikt ab. Auch in Israel, wo es immer wieder zu Gewalt und Terrorattacken kommt, aber kaum noch zu Begegnungen zwischen Juden und Muslimen, Palästinensern und Israelis.

Die Ahmadim, wie sie in Israel genannt werden, wollen das ändern. Und: Sie treffen sich auch mit rechtsnationalen jüdischen Politikern und Siedlern im Westjordanland. Sie tauschen sich aus, besuchen wechselseitig Konferenzen. Was für viele Palästinenser wie Verrat klingt, ist für Mohammed Odeh Herzenssache: „Wenn ich einen Menschen ändern möchte, reicht es nicht, weit weg, in meinem Wohnzimmer, zu sitzen und zu schimpfen. Komm vorbei und wir sprechen.“

Zu den Menschen, die Mohammed Odeh gerne ändern würde, gehört der orthodoxe Abgeordnete Yehuda Glick. Der Politiker lebt in einer Siedlung im Westjordanland und setzt sich dafür ein, dass Juden auf dem Tempelberg beten dürfen. Eine Minderheitenposition in Israel. Und doch ärgert Muslime das, denn dort steht heute ihre Al Aksa Moschee. Sie fürchten, die jüdischen Israelis wollten ihnen den Berg streitig machen. Immer wieder kommt es zu blutigen Auseinandersetzungen.

Auf Yehuda Glick wurde bereits ein Attentat verübt, das er nur knapp überlebte. Für Mohammed Odeh ist die Sache klar: „Ich habe zu Yehuda gesagt: Komm in meine Moschee und bete hier. Wenn du auf den Tempelberg gehst, und deswegen Menschen sterben, ist es doch dumm, dorthin zu gehen. Gott ist nicht nur dort zu finden.“

„Ich bin hier, um Frieden zu stiften“

Überzeugt hat er ihn damit freilich noch nicht. Yehuda Glick kommt zum Interview in Jerusalem mit Personenschützern, einige hundert Meter von dem umstrittenen Tempelberg entfernt. Vor allem auf muslimischer Seite hat er viele Feinde. Er selbst sieht sich als Friedensstifter:

„Dass ich Bodyguards habe, zeigt, dass ich bedroht werde. Ich bekomme auch ständig Nachrichten auf Facebook, in denen ich bedroht werde. Aber man kann auf keinen Fall den gewaltbereiten Menschen die Chance lassen, die Welt zu beherrschen. Wenn man denen nachgibt, haben sie noch mehr Lust auf noch mehr Gewalt. Ich bin hier, um Frieden zu machen, um mit all jenen zusammenzuarbeiten, die glauben, dass Gott uns so will, wie wir sind – mit allen Unterschieden. Die verstehen, dass Menschen andere Menschen respektieren können, auch wenn sie andere Einstellungen, andere politische Ansichten, andere Religionen haben. Es gibt einen Gott – und der will uns alle so verschieden. Und das Wichtigste ist, dass wir lernen, uns zu respektieren.“

Auf den Feind zugehen, sich an den Tisch setzen, reden. Haben die Ahmadim den langersehnten Weg zum Frieden gefunden? Viele arabische Israelis kritisieren, die Ahmadis würden die palästinensisch-nationalen Ziele verraten. Vor allem im Westjordanland: Dort saß ein Mitglied der Ahmadiyya-Gemeinde 37 Tage in einem palästinensischen Gefängnis in Einzelhaft, weil er sich mit Yehuda Glick getroffen hatte und ein entsprechendes Foto auf Facebook teilte, erzählt Ahmadiyya-Gemeindevorsteher Mohammed Odeh.

„Sie sagten zu ihm: ‚Du verletzt nationale Gefühle.‘ Das ist ein Witz! Ich habe ihnen gesagt: ‚Hört mal: Ihr habt 70 Jahre lang geschossen und Steine geworfen. Versucht doch mal sieben Jahre lang mal meinen Weg – und schaut, was sich verändert!‘“

Als Abtrünnige abgestempelt

Das Problem: Die Ahmadim sind in Israel eine Minderheit. Im Westjordanland haben sie nur wenige Anhänger – oder sie bekennen sich nicht öffentlich zu ihrer Religion. Aus Angst. Die genaue Zahl ihrer Mitglieder wollen sie nicht nennen. Und sie werden von anderen Muslimen nicht als solche anerkannt. Denn sie glauben, dass Mohammed nicht der letzte aller Propheten war, sondern sehen in ihrem Gründer eine Art Schattenprophet, so etwas wie einen verheißenen Messias. Für andere Muslime ist das pure Blasphemie, weiß Mustafa Abu Sway, Islamwissenschaftler an der Al-Kuds-Universität in Jerusalem:

„Die Beziehung zur Ahmadiyya ist nicht normal. Von sunnitischen Muslimen werden sie als Menschen angesehen, die dem wahren Islam den Rücken gekehrt haben. Es gab mal eine Konferenz in Amman, der jordanischen Hauptstadt. Ihr Ziel war es, alle islamischen Gruppen zusammenzubringen. Die Ahmadiyya waren nicht eingeladen. Es war eine sehr offene, inklusive Konferenz, aber sie gehörten nicht dazu.“

Die Ahmadis werden nicht nur theologisch angefochten, sondern auch politisch: Kritiker wie Mustafa Abu Sway verweisen auf die israelische Besatzung des Westjordanlandes, die so nicht hingenommen werden könne.

„Was für eine Verbindung kann man zu Siedlern haben? Man kann keine normale, gesunde, nachbarschaftliche Beziehung zu jemandem haben, der einem das Land nimmt. Eine israelisch-arabische Liebesgeschichte – das geht nicht – so wie im Märchen: ‚Hier bin ich, ich liebe dich.‘“

Haifa als Positiv-Beispiel

Für den palästinensischen Islamwissenschaftler mag die grenzenlose Liebe der Ahmadis naiv klingen. Aber gerade weil sie als muslimische Minderheit von palästinensischen Muslimen nicht anerkannt werden, bleibt ihnen keine andere Wahl, als sich andere Bündnispartner zu suchen, um nicht unterzugehen. Den Ahmadim ist das in Haifa im Norden Israels gelungen, erklärt Mohammed Odeh:

„Ich lebe in Haifa, und ich bin Araber und Palästinenser. Wir erleben hier in Haifa etwas, das ich als ‚positive Diskriminierung‘ bezeichnen würde. Warum? Weil wir uns gut benehmen und der Bürgermeister uns liebt, kümmert er sich um uns. Im Gegenzug tragen wir dazu bei, dass es der Stadt besser geht. Haifa ist ein gutes Beispiel für gelungene Ko-Existenz.“