Der Supreme Court hat mit dem Urteil zum Welfenschatz entschieden:

Der Streit um den Welfenschatz kann nicht vor amerikanischen Gerichten ausgetragen werden.

Demnach können die Nachfahren jüdischer Kunsthändler in den USA keine Ansprüche gegen Deutschland geltend machen.

Der Welfenschatz ist eine mittelalterliche Sammlung von Reliquien, der im 17. Jahrhundert in den Besitz des hannoverschen Herrscherhauses überging. Als die Preußen 1866 das Königreich Hannover annektierten, blieben die wertvollen Stücke im Privatbesitz der Welfen. Sie wurden dann aber 1929 an jüdische Kunsthändler verkauft, die wiederum bis 1935 die Reliquien mithilfe der Dresdner Bank an den Staat Preußen verkauften. Das alles kurz bevor die Nürnberger Rassegesetze in Kraft traten.

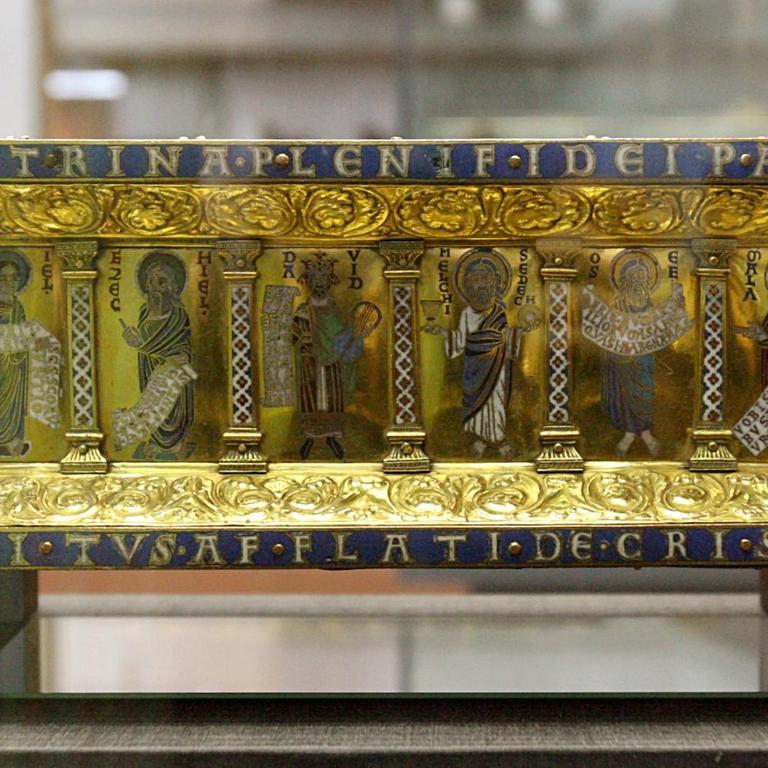

Der Welfenschatz umfasst kostbarste Goldschmiedearbeiten aus dem 11. bis 15. Jahrhundert aus dem heutigen Braunschweiger Dom, beziehungsweise seinen Vorgängerkirchen. Darunter sind Armreliquiare, Vortragekreuze, Tragaltäre, Monstranzen und mehr. "Welfenschatz" heißt das Ensemble erst seit 1866, weil er sich seither im Privatbesitz der Familie der Welfen befand. Vorfahren hatten ihn einst dem Dom gestiftet.

Anspruchsklagen unmöglich

Die Erben der jüdischen Kunsthändler hatten schon 2008 darauf verwiesen, dass der Verkauf unter Zwangsbedingungen stattgefunden habe. Sie verklagten 2015 in den USA die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, in deren Besitz sich der Welfenschatz heute befindet. Der Fall ging bis vor den Supreme Court, der jetzt das Urteil fällte: Der Welfenschatz sei eine innerdeutsche Angelegenheit. Amerikanische Gerichte seien deshalb dafür nicht zuständig.

Der Druck auf Deutschland ist weg

Die deutsche PreußenStiftung wertet das Urteil des Obersten Gerichtshof als Erfolg. De facto ging es hier ja erst mal um eine Zuständigkeit, nicht um den Schatz an sich.

Was dieses Urteil bedeutet, dazu sagte der Jurist und Raubkunstexperte Willi Korte: "Ich bin von der Eindeutigkeit und Einstimmigkeit dieses Urteils überrascht. Und zwar zum einen aus rechtspolitischer Sicht, weil ja in den beiden vorherigen Urteilen am Bundesberufungsgericht hier in Washington in sehr ausführlichen Urteilen genau das Gegenteil von dem begründet wurde, was der Supreme Court nun abgelehnt hat."

Formaler Entscheid

Im Vorfeld habe es erheblichen Druck von jüdischer Seite und von Politikern gegeben, dass die vorgebrachten Argumente Deutschlands nicht akzeptabel seien, ergänzt Willi Korte, "weil sie grundsätzliche Auswirkungen auf die Möglichkeit von Opfern von NS-Verfolgung hätten, in den USA überhaupt zu ihrem Recht zu kommen."

"Das wird in Zukunft sehr schwierig, nicht nur für die Nachkommen deutscher Juden, sondern aller europäischen Juden", sagte Willi Korte zur Frage, was das in Zukunft für Anspruchsklagen bedeutet. "Die Möglichkeit, über die USA Druck auszuüben, ist jetzt verloren gegangen", so Korte weiterr. Der Erfolg der Stiftung Preußischer Kulturbesitz beschränke sich darauf, in den USA nicht verklagt werden zu können. Die Vermutung, dass nach dem Januar 1933 alles ein Zwangsverkauf war, bleibe bestehen.