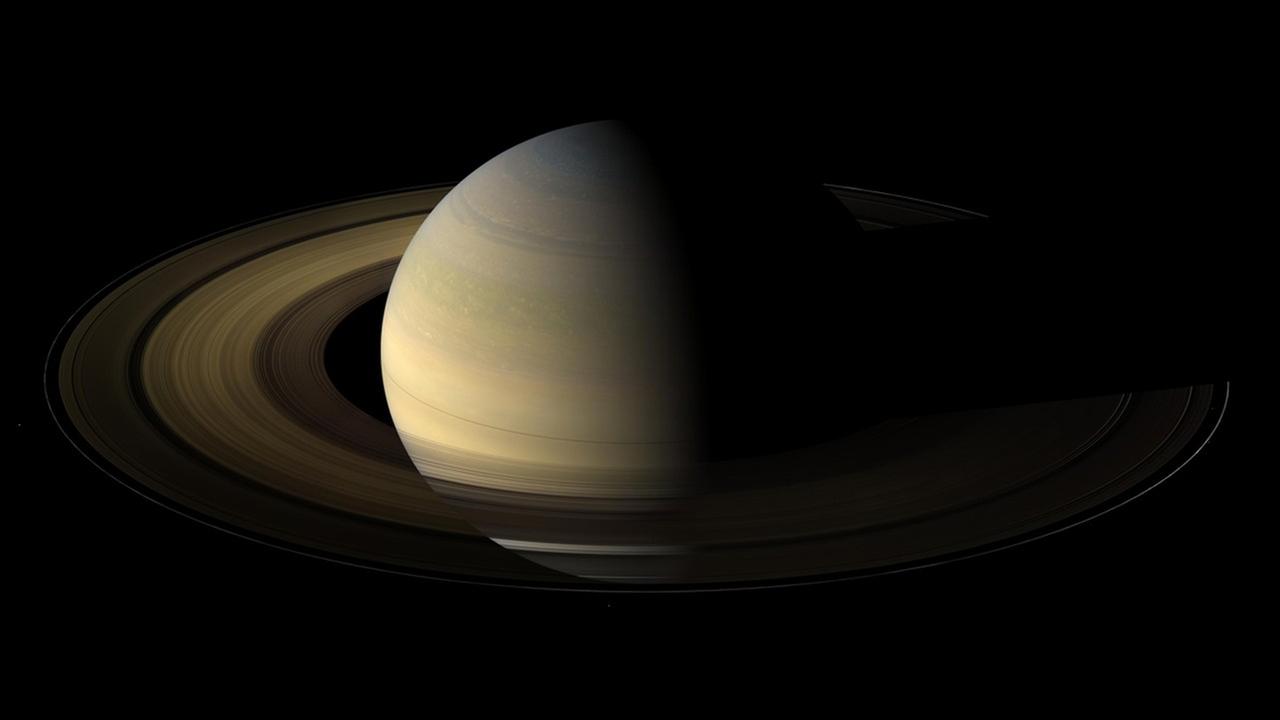

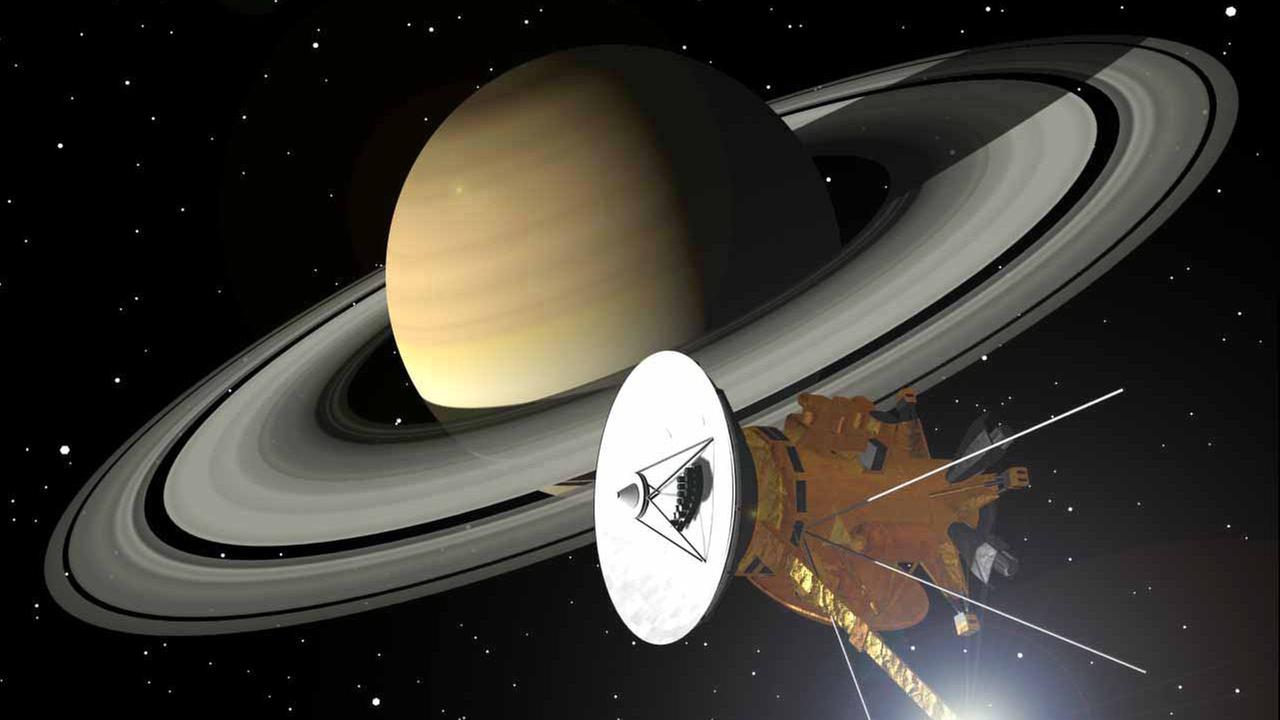

Nach rund 13 Jahren Forschungsdienst ist heute die Raumsonde Cassini in der Atmosphäre des Saturn verglüht. Die US-Weltraumagentur NASA ließ sie kontrolliert auf den Planeten stürzen, den sie samt seiner Monde seit 2004 erforscht hatte. Um 13.55 Uhr deutscher Zeit riss der Funkkontakt ab, als die Sonde sich mit über 120.000 Kilometern pro Stunde auf den Ringplaneten zubewegte.

"Das war in diesen letzten Stunden eine ganz merkwürdige Stimmung, so zwischen Baum und Borke", berichtete der Astrophysiker und Journalist Dirk Lorenzen im Dlf. Zwar sei alles, was man auf den Bildschirmen sah, auf dem weit entfernten Saturn schon 83 Minuten zuvor passiert:

"Als dann aber auch hier das Signal abgebrochen war, da starrten alle irgendwie ungläubig auf die Monitore, man konnte es kaum fassen. Und dann hat diese gespenstische Stille der Flugdirektor durchbrochen, hat offiziell das Ende der Mission erklärt, hat gesagt, es sollten alle sehr stolz darauf sein, was sie erreicht hätten, Cassini sei ein großer Erfolg. Und dann gab es auch Applaus, man hat sich umarmt, aber dann flossen auch etliche Tränen."

"Große Ära der Planetenforschung"

"Mit dem Ende von Cassini heute ging damit auch eine wirklich große Ära der Planetenforschung zu Ende", sagte Lorenzen. Cassini entdeckte unter anderem sieben neue Saturnmonde, sodass inzwischen 62 bekannt sind, und erforschte die Zusammensetzung der Ringe des Planeten.

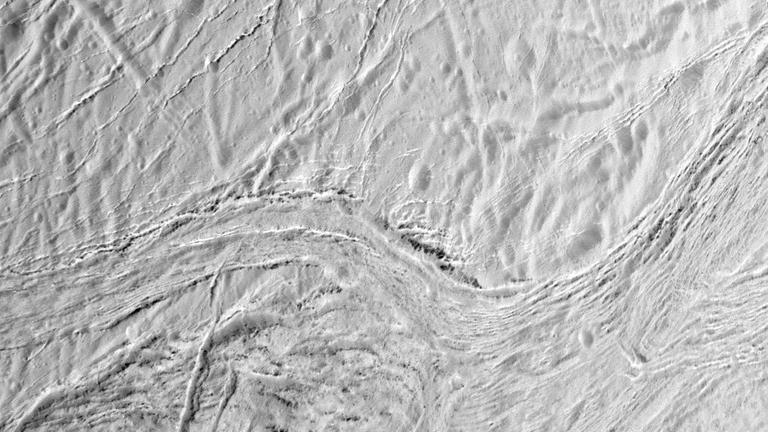

Höhepunkte der Mission seien etwa die Bilder, die die Landungssonde Heuygens vom Mond Titan mitbrachte, und von Enceladus, erklärte Lorenzen. Jener kleine Mond hat unter seinem Eispanzer Geysire aufgewiesen und er enthält chemische Elemente, die theoretisch Leben ermöglichen.

"Insofern hat Cassini unser Bild vom Sonnensystem völlig verändert. Leben im Sonnensystem kann es womöglich auch fernab der Erde geben", sagte Lorenzen.

Absturz aus Gründen des planetaren Umweltschutzes

Die Sonde musste in den Saturn gelenkt werden, weil ihr langsam der Treibstoff ausging, erklärte Lorenzen. Wäre sie später unkontrolliert in einen der Monde gekracht, würde man unter Umständen auf späteren Forschungsmissionen in dort entnommenen Proben Mikroben finden, die man selbst dorthin gebracht hätte.

Das Weltraum-Gefährt maß und sendete bis zum letztmöglichen Moment, sagte Dirk Lorenzen im Dlf: "Cassini ist noch eine tolle Atmosphären-Sonde geworden." Die Auswertung dieser letzten Daten werde allerdings noch Monate dauern.