"Der ganze Prozess wirkt sehr objektiv und extrem fair - wenn man ihn von außen betrachtet."

"Das heißt, wenn man versucht, Null-Ergebnisse, also in unserem Fall nicht signifikante Ergebnisse zu publizieren, dass man gesagt bekommt: 'Das interessiert uns nicht.'"

"Und das ist ungünstig, denn es bedeutet, dass viele sehr nützliche Informationen nie das Licht der Welt erblicken."

"Es gibt Lücken im System, die wir angehen müssen."

"Dieses System hat sich verselbstständigt."

"Wenn die Öffentlichkeit wüsste, dass solche Sachen passieren, würde es einen Aufschrei geben. Und ich denke, zu recht."

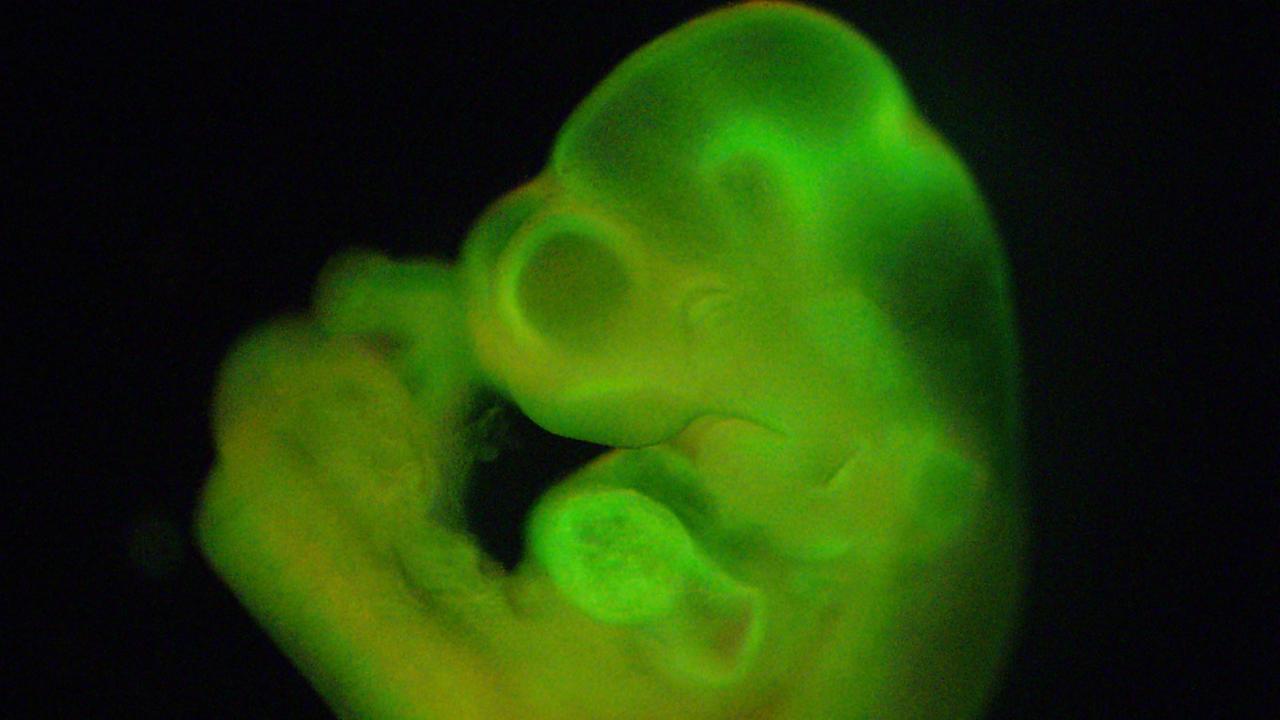

Genscheren-Attacke auf ein Pflanzen-Virus ...

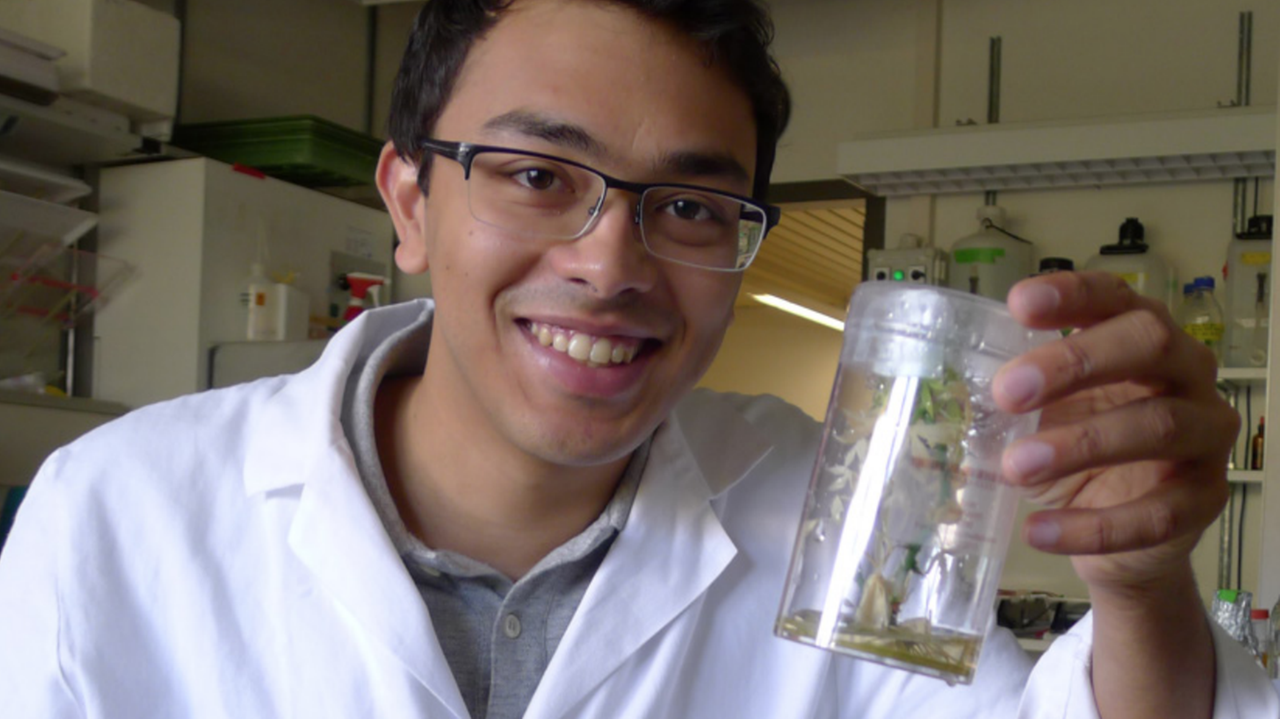

Devang Mehta ist Pflanzenforscher an der University von Alberta in Kanada. Seine Doktorarbeit hat er an der ETH Zürich über Maniok geschrieben. Die stärkehaltigen Wurzelknollen gehören in vielen Ländern zu den Grundnahrungsmitteln, ähnlich wie bei uns Kartoffeln. Doch Gemini-Viren sorgen immer wieder für Ernteausfälle.

"Deshalb war unsere Idee, mit der CRISPR-Technologie das Erbgut des Virus zu zerstören und es so davon abzuhalten, sich im Maniok zu vermehren. Das sollte dann langfristig dazu führen, dass die Pflanze unempfindlich für die durch das Virus ausgelöste Krankheit wird."

... nur leider erfolglos

Andere Arbeitsgruppen haben bereits gezeigt, dass das Prinzip bei Modellpflanzen wie der Ackerschmalwand funktioniert. Doch Devang Mehtas Experimente mit Maniok laufen nicht so gut.

"Wir sahen, dass die Pflanzen, in die wir die CRISPR-Technologie eingebaut hatten, nicht besser mit dem Virus zurechtkamen als unsere Kontrollpflanzen. Sie hatten also keine Resistenz entwickelt. Das hat uns schon etwas überrascht. Als Pflanzen-Biotechnologen wissen wir zwar, dass nicht all unsere Ideen funktionieren müssen. Aber weil es schon Veröffentlichungen gab, die gezeigt hatten, dass die Methode funktioniert, waren wir überrascht und auch enttäuscht."

Zu diesem Zeitpunkt hat Devang Mehta bereits drei Jahre Arbeit in das Projekt investiert und noch kein vorzeigbares Ergebnis vorzuweisen. Ein kritischer Moment.

"Zum Glück hatten wir die technischen Möglichkeiten, das Virus zu sequenzieren. Also haben wir entschieden, diesen Extra-Schritt zu machen und herauszufinden, was genau schiefgelaufen war. Aber ich kann mir andere Szenarien vorstellen, wo wir einfach an diesem Punkt aufgehört und einen anderen Ansatz ausprobiert hätten. Und das ist tatsächlich der häufigste Fall, wenn Forschende das erste negative Ergebnis erhalten. Es fehlt an Geld oder Zeit, um weiterzumachen und zu klären, was nicht geklappt hat."

Journale und Wissenschaftler wollen positive Ergebnisse

Das negative Ergebnis verschwindet dann in einer Schublade.

"Wir wissen schon eine ganze Weile, dass es einen Bias für positive Ergebnisse in der Literatur gibt. Und das ist ungünstig, denn das bedeutet, dass eine Menge sehr nützlicher Informationen nie ans Tageslicht kommen. Sie gelangen nicht in die Öffentlichkeit."

Sagt Stephen Curry, Professor für Proteinstrukturen am Imperial College London.

"Die Herausgeber von Fachzeitschriften veröffentlichen lieber positive Ergebnisse, weil solche Geschichten von mehr Menschen gelesen und zitiert werden. Das erhöht das Ansehen eines Journals und macht es attraktiver für andere Autoren. Und die brauchen sie als Einnahmequelle."

Impact Factor entscheidet über die Karriere

Für die Journale geht es also ums Geschäft. Für die Wissenschaftler um die Karriere. Stephen Curry:

"Forscher haben lieber Veröffentlichungen, die oft zitiert werden oder in Fachzeitschriften mit hohem Impact Factor erscheinen. Denn das sieht im Lebenslauf besser aus, wenn man sich irgendwo bewirbt oder Fördergelder beantragt, um seine Forschung weiter betreiben zu können. Aus diesen Gründen sind also weder die Fachzeitschriften noch die Forscher besonders motiviert, negative Ergebnisse zu veröffentlichen."

Das Phänomen ist seit 1979 bekannt. Damals beschreibt der Psychologe Robert Rosenthal den Umstand, dass nicht signifikante Ergebnisse in der Psychologie gar nicht erst zur Veröffentlichung eingereicht würden, und prägte dafür den Ausdruck "file drawer-problem" - Schubladeneffekt. Wie viele Studien dort landen, lässt sich nur schätzen - auch das ist Teil des Problems. Grobe Anhaltspunkte liefert ein 2012 veröffentlichter Artikel der Soziologin Annie Franco von der Stanford University, für den sie das Phänomen in den Sozialwissenschaften untersucht hat. Ihre Bilanz: Nullergebnisse werden in der untersuchten Stichprobe zu knapp zwei Dritteln gar nicht erst aufgeschrieben. Nur 20 Prozent erscheinen in einer Fachzeitschrift. Bei Studien mit einem mittelmäßig oder stark positiven Befund sind es dagegen 50 beziehungsweise 60 Prozent.

Unzählige Studien mit Endstation Schublade

Für Stephen Curry keine Überraschung:

"Negative Ergebnisse bleiben in der Schublade liegen und sehen nie Tageslicht, weil es schlicht zu viel Arbeit bedeutet, sie aufzuschreiben und in Umlauf zu bringen. Denn dafür muss man sich mit Gutachtern und Herausgebern von Fachzeitschriften herumschlagen. Und das oftmals umsonst. Wenn man also eh keinen Erfolg erwartet, lässt man es lieber gleich bleiben."

Das muss auch Devang Mehta in Zürich feststellen. Mehta investiert weitere Zeit in sein Projekt und findet heraus, warum es nicht gelungen ist, die Maniokpflanzen vor Geminiviren zu schützen:

"Wir konnten zeigen, dass das Virus zwar vom CRISPR-System zerschnitten wird, aber anschließend in der Lage ist, seine DNA zu reparieren und dabei noch dazu eine Veränderung einzuführen, die es vor der Genschere schützt. Das Virus wurde also resistent gegen CRISPR."

Auch "negative" Ergebnisse bringen Erkenntnisgewinn

Obwohl die ursprüngliche Idee gescheitert ist, trägt das Ergebnis zum Erkenntnisgewinn bei, findet Devang Mehta. Und reicht einen Artikel darüber bei der Fachzeitschrift ein, die zuvor schon die positiven Befunde der Konkurrenzgruppe zum Einsatz des CRISPR-Systems in der Ackerschmalwand veröffentlicht hat.

"Aber nach dem Begutachtungsverfahren wurde unser Artikel von der Fachzeitschrift abgelehnt. Als wir das erfuhren, waren wir ziemlich enttäuscht. Wir konnten die Kommentare der Gutachter einsehen und zwei davon waren eigentlich sehr wohlwollend. Keiner konnte irgendwelche methodischen Fehler in unserer Studie finden und alle waren sich einig darüber, dass sie aussagekräftig war. Danach haben noch zwei andere Journale das Paper abgelehnt, bis wir es endlich in einem vierten Journal veröffentlichen konnten."

Erfolgsdruck für Nachwuchswissenschaftler ist enorm

Insgesamt vergehen knapp anderthalb Jahre. Keine einfache Zeit für Devang Mehta, denn er will sich für eine Postdoc-Stelle bewerben. Und was dafür zählt, sind wissenschaftliche Artikel, auf denen sein Name als Erstautor steht.

"Es war also sehr wichtig für meine Karriereaussichten - genau wie für meinen Betreuer, um weiter Fördergelder zu bekommen, dass diese Ergebnisse in einer Fachzeitschrift veröffentlicht werden."

Stephen Curry hat diesen Karriereschritt schon lange hinter sich. Er sieht andere Probleme:

"Ich denke, wenn die Arbeit von Wissenschaftlern, die mit öffentlichen Mitteln finanziert wurde, nicht publiziert wird, und zwar unabhängig davon, was die Ergebnisse sind, dann machen wir einen Teil unseres Jobs nicht richtig. Aber so funktioniert das System aktuell nicht. Es belohnt nur aufregende Geschichten, die in den Top-Journalen erscheinen. Das ist die größte Obsession, die wir haben."

Erfolgsgeschichten, die sich als Flop erweisen

Im Jahr 2012 konnte der Wissenschaftsforscher Daniele Fanelli von der London School of Economics and Political Sciences einen Trend zu noch mehr Positivität in der Literatur erkennen. Er untersuchte mehr als 4.600 wissenschaftliche Veröffentlichungen, die zwischen 1997 und 2007 erschienen waren. Und fand heraus, dass sich in diesem Zeitraum der Anteil von Studien, die angaben, ihre Forschungsannahme bestätigen zu können, um 22 Prozent erhöht hatte. Bei einigen Fachrichtungen enthielten im Jahr 2007 nur noch zehn Prozent der Artikel ein negatives Ergebnis.

Doch mehr veröffentlichte Erfolgsgeschichten sind nicht zwangsläufig ein Erfolg für die Forschung.

"Ende Januar 2014 erschienen zwei Artikel in Nature, einem der Top-Wissenschaftsjournale, die eine wirklich beeindruckende Aussage machten. Nämlich, dass gewöhnliche Zellen, wenn man sie mit Säure mit einem niedrigen pH-Wert behandelt, schrumpfen und zu STAP-Stammzellen werden. Diese Zellen sind sehr mächtig, weil sie sich in andere Zelltypen entwickeln können. Sie könnten zu Muskelzellen werden oder zu Herzzellen oder Nervenzellen. Also zu so ziemlich allem; und das wäre potenziell sehr nützlich."

Berichtet Ken Lee, damals Stammzellforscher an der Chinesischen Universität Hong Kong.

Sensationsergebnis unter Betrugsverdacht

Die Artikel der japanischen Arbeitsgruppe sind eine Sensation und erregen viel Aufmerksamkeit:

"Ich war erstaunt und begeistert, dass so eine einfache Methode so etwas leisten konnte. Und weil wir zu dieser Zeit glücklicherweise alle Materialien vorrätig hatten, die man dafür benötigt, konnten wir die passenden Zellen nehmen und die Experimente sehr schnell nachmachen. Aber wir konnten das Ergebnis nicht reproduzieren."

Aus der anfänglichen Begeisterung wird schnell Zweifel. Ken Lee spricht mit Kollegen über seine Bedenken. Zunächst unter vier Augen, erzählt er, doch dann bekommen auch andere Zweifel an der vermeintlichen Sensation. Es fällt auf, dass ein Teil der Abbildungen in dem Artikel anscheinend nicht das zeigt, was er soll. Ken Lee wiederholt die Experimente und dokumentiert den Versuch auf einem Wissenschafts-Blog. Wieder ist das Ergebnis negativ. Also schreibt er einen Kommentar und reicht ihn bei Nature ein, wo auch die STAP-Artikel erschienen sind. Der Kommentar wird nicht veröffentlicht. Doch weil inzwischen auch andere Wissenschaftler die Existenz der STAP-Zellen anzweifeln, geraten die Autoren der Sensationsstudien unter Druck. Betrugsvorwürfe werden laut. Sie müssen Fehler einräumen. Im Juli zieht Nature die Artikel zurück. Die Replikationsstudie von Ken Lee ist zu diesem Zeitpunkt bereits in einem Onlinejournal ohne große Reichweite erschienen. Erst im Jahr darauf veröffentlicht auch Nature einen Artikel, in dem führende Stammzellforscher berichten, dass es ihnen nicht gelungen ist, die STAP-Zellen zu erzeugen. Sie verweisen auch auf den Artikel von Ken Lee.

Negative Ergebnisse haben wichtige Kontrollfunktion

Für Daniele Fanelli ist der Fall ein gutes Beispiel, wie Wissenschaft sich selbst korrigiert:

"Es gibt etwas, das grundsätzlich jeder tut, der am wissenschaftlichen Prozess teilnimmt. Unabhängig davon, auf welchem Gebiet jemand forscht. Wir formulieren Theorien und Hypothesen und sammeln dann Daten, um sie zu überprüfen. Oder wir beginnen umgekehrt mit einer Beobachtung und leiten dafür Erklärungen ab und überprüfen sie. Dieser ganze Wissenschaftsprozess gewinnt durch soziale Interaktion. Denn wir erzeugen nicht nur Daten und formulieren Hypothesen, sondern sollen unsere Ergebnisse anderen mitteilen und sie so der genauen Prüfung und Kritik anderer Experten aussetzen. Denn natürlich ist niemand allwissend und wir sollen uns gegenseitig dabei helfen, Fehler zu berichtigen. Nur so gibt es einen sich selbst korrigierenden Prozess, der neues Wissen entstehen lässt."

Negativen Ergebnissen kommt in diesem System eine Art Kontrollfunktion zu. Wie im Fall der STAP-Zellen. Sie verhindern, dass sich unwahre Behauptungen etablieren und zu Fakten werden.

Wettstreit um die wissenschaftliche Wahrheit

Silas Boye Nissen, der am Niels-Bohr-Institut in Kopenhagen arbeitet, hat ein Modell entwickelt, das die Bedeutung von negativen Ergebnissen für diesen Prozess beschreibt.

"Angenommen, der erste Artikel, der zu einem Thema veröffentlicht wird, enthält ein falsch positives Ergebnis. Dann müssen erstmal ein paar Artikel erscheinen, die das echte negative Ergebnis enthalten. Sie können den Glauben an das positive Ergebnis herabsetzen, bis der unter einen bestimmten Grenzwert sinkt und es niemand mehr für wahr hält."

Nissen vergleicht seine Simulation mit einem Fußballspiel, bei dem zwei Mannschaften um den Wahrheitsgehalt einer Aussage wetteifern. Mit jedem veröffentlichten Ergebnis, das ihre Sicht bestätigt, schießt die jeweilige Mannschaft den Ball weiter in die gegnerische Hälfte. Die Mittellinie markiert eine Grenze. Bleibt der Ball am Ende des Spiels auf der einen Seite liegen, ist das Ergebnis tatsächlich wahr, landet er auf der anderen Seite, ist es falsch. Beide Mannschaften sollten in diesem Spiel in annähernd gleicher Mannschaftsstärke antreten, nur dann ist es fair.

Mindest-Anteil negativer Ergebnisse sollte publiziert werden

"Unter den Annahmen, die wir für unsere Simulation gemacht haben, müssen zwischen 20 und 40 Prozent der negativen Resultate veröffentlicht werden. Dann kann man ausschließen, dass etwas als wahr und richtig angesehen wird, obwohl es eigentlich falsch ist. Deswegen fordern wir Herausgeber und Gutachter und die Autoren der Paper auf, solche Debatten aufrecht zu erhalten. Oder um im Bild zu bleiben, den Ball etwas länger im Spiel zu lassen."

Es wäre also gar nicht nötig, alle negativen Ergebnisse zu veröffentlichen, sagt Silas Boye Nissen, denn das würde die wissenschaftliche Literatur stark verändern und deutlich weniger attraktiv machen. Auch Daniele Fanelli hält eine solche Veröffentlichungspraxis für den falschen Ansatz.

"Von solchen absoluten Antworten habe ich aus theoretischen und empirischen Gründen Abstand genommen. Stattdessen ist die wahrscheinlich frustrierende Antwort, dass es schlicht darauf ankommt. In der Klinischen Forschung zum Beispiel ist es ohne Frage ein Problem, wenn es eine Publikationsverzerrung gibt. Hier müssen wir das Gesamtbild der wissenschaftlichen Aussagen sehen, um eine medizinische Maßnahme bewerten zu können. Wenn nicht alle Ergebnisse veröffentlicht werden, weil finanzielle Interessen dahinterstecken, ist das ein Grund zur Sorge. Hier ist das Problem also gut verstanden und unbestritten. Aber in anderen Bereichen sind die Befunde, die wir zum Ausmaß des Publikationsbias haben, nicht einmal im Ansatz belastbar."

Alles veröffentlichen führt zu Informations-Overkill

Schon länger gibt es Datenbanken, in die klinische Studien vorab eingetragen werden müssen. So lassen sich die Ergebnisse später nachvollziehen.

In der Biologie oder Physik dagegen setzt Daniele Fanelli auf weniger formale Vorgaben.

"Meiner Meinung nach muss man dabei auch der Expertise der Wissenschaftler vertrauen, die in einem Forschungsgebiet arbeiten. Sie sind die Experten. Und sie besitzen die Intuition, um zu entscheiden, ob ein Ergebnis etwas ist, was den Fachkollegen mitgeteilt werden sollte oder nicht. Denn es gibt nicht nur einen Nutzen, wenn negative Ergebnisse veröffentlicht werden, sondern auch Kosten. Für diese Kosten gibt es ähnlich wie für den Schubladeneffekt einen Ausdruck: das ‚vollgestopfte Büro-Problem‘. Denn wenn in meinem Büro so viele Ergebnisse herumliegen, egal ob in einer Schublade oder nicht, übersehe ich die wirklich informativen Studien. Es muss also für das jeweilige Forschungsgebiet eine Abwägung getroffen werden, welche Art von Nullergebnissen besser nicht veröffentlicht wird. Dadurch verlieren wir sicher Information, aber wir gewinnen mehr Ordnung und haben weniger Rauschen in der Literatur."

Eigene Fachzeitschriften für Null-Resultate?

Ob es nicht doch von Vorteil wäre, sämtliche Ergebnisse zu veröffentlichen, ist in der sogenannten Meta-Wissenschaft Gegenstand einiger Diskussionen. Einigkeit herrscht dagegen darüber, dass auch Negativergebnisse die Qualitätsstandards erfüllen müssen. Schließlich muss sichergestellt sein, dass im Labor nicht einfach nur schlampig gearbeitet wurde. Wie aber lässt sich erreichen, dass eine ausreichende Menge derartiger Negativergebnisse bekannt wird?

Eine Idee, die immer wieder auftaucht, sind eigene Fachzeitschriften für Nullresultate. Das soll die Hemmschwelle für eine Einreichung bei den Autor*innen senken. Doch das Konzept ging bisher nicht auf, und die meisten derartigen Journale verschwanden innerhalb weniger Jahre wieder aus den Regalen. Devang Mehta:

"Ehrlich gesagt - wenn ich einen Artikel veröffentlichen wollte, würde ich ihn niemals bei einer Zeitschrift einreichen, die ‚Journal für Negative Ergebnisse‘ heißt. Das wäre nicht gut für meine Karriere. Niemand will, dass in seinem Lebenslauf eine Liste von Artikeln steht, die in einem solchen Journal erschienen sind. Und ich glaube, das erklärt ganz gut, warum solche Zeitschriften keinen Erfolg haben. Ich halte es für wichtiger, die Herausgeber der aktuell führenden Journale davon zu überzeugen, dass negative Ergebnisse in der Forschung einfach dauernd vorkommen und dass es wichtig ist, dass sie sie in ihren Zeitschriften veröffentlichen."

Alternative Kostenmodelle für mehr Publikationsfreiheit

Wie bei dem Journal, in dem Stephen Curry sein Negativergebnis veröffentlicht hat.

"Wir haben es in PeerJ veröffentlicht, einem sogenannten Open-Access Journal. Deren redaktionelles Modell ist es, Fachartikel anzunehmen, die neue und originelle Erkenntnisse enthalten. So lange die nach Meinung der Gutachter wissenschaftlich korrekt sind, ist es egal, ob sie für das jeweilige Forschungsgebiet einen großen Schritt bedeuten oder wahnsinnig entscheidend sind. Die Gutachter bewerten nicht den wissenschaftlichen Einfluss, der ja bei negativen Ergebnissen, auch wenn sie wichtig sind, ganz klar geringer ist als bei positiven Ergebnissen, die etwas Neues zeigen."

Bei diesem Modell bezahlen nicht die Leser, die das Journal abonnieren oder einen einzelnen Artikel kaufen wollen. Stattdessen tragen die Autor*innen einen Teil der Veröffentlichungskosten. Stephen Curry:

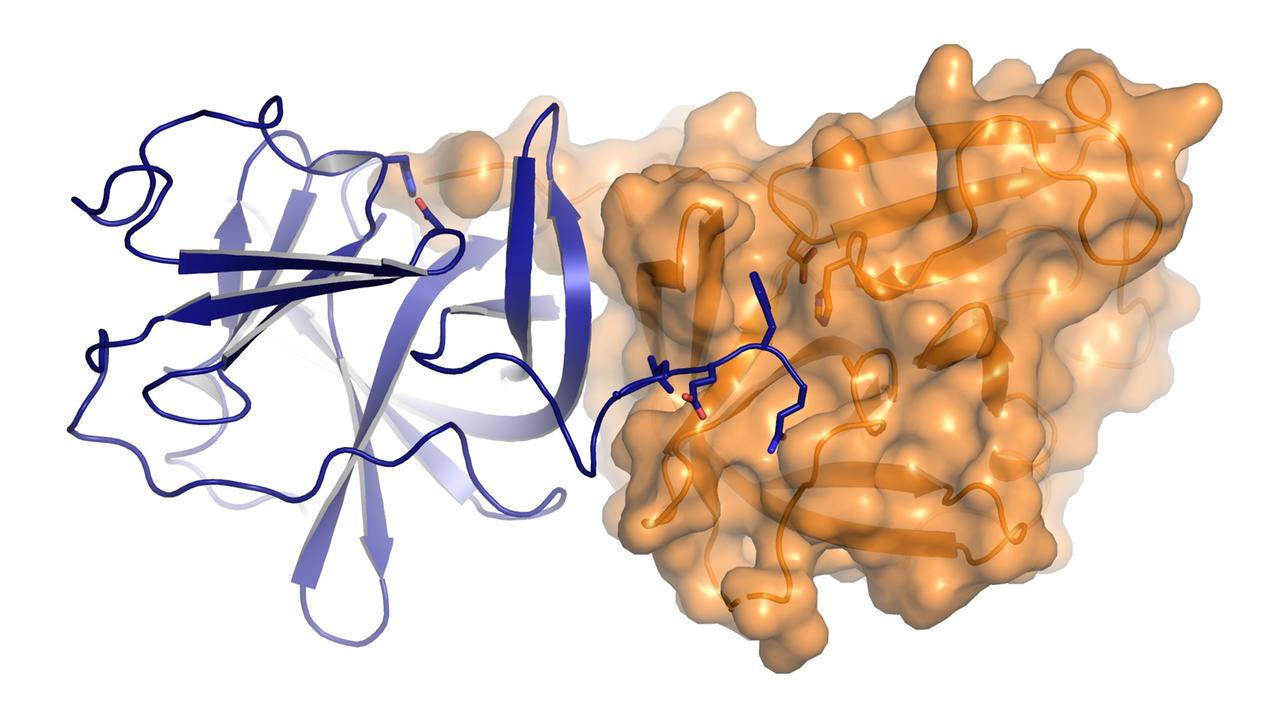

Ein Flop, der für andere Wissenschaftler wertvoll sein könnte

"Unsere Gruppe hatte herausgefunden, wie die Struktur des Protease-Enzyms des Norovirus von Mäusen aussieht. Diese Enzyme sind manchmal gute Angriffspunkte für antivirale Medikamente. Deshalb dachten wir, dass das auch beim Norovirus funktionieren kann. Aber dafür muss man auch verstehen, wie diese Protease mit anderen Molekülen zusammenwirkt. Nur so kann man eine Substanz designen, die diese Verbindung stören kann. Wir dachten, wir hätten eine sehr clevere Strategie, um herauszufinden, welche Strukturen das sein könnten."

Doch keins der wohlüberlegten Experimente funktioniert.

"Wir haben also ein negatives Ergebnis bekommen. Und obwohl unsere Experimente gescheitert waren, wollten wir es trotzdem veröffentlichen. Denn es könnte wenigstens anderen Wissenschaftlern zeigen: ‚Hey, wir hatten diese Idee und haben sie ausprobiert, aber es hat nicht funktioniert.‘ Vielleicht würden andere erkennen, dass wir Blödsinn gemacht oder etwas Wichtiges übersehen hatten. Dann wäre es zwar für mein Labor kein Erfolg, aber wenigstens einer für die Wissenschaftsgemeinde."

"Einfach mal ein konkret negatives Ergebnis veröffentlichen"

Stephen Curry und seine Kollegen schreiben einen Artikel und reichen ihn ein.

"Wir hatten in dem Artikel ziemlich klar gemacht, dass dies ein negatives Ergebnis war. Wir hatten eine Hypothese, und diese Hypothese war gescheitert. Interessanterweise haben die Gutachter trotzdem an ihren Gewohnheiten festgehalten und uns Vorschläge gemacht, welche Experimente wir noch machen könnten, um doch noch ein positives Ergebnis zu erhalten. Das ist sonst ja auch eine konstruktive Herangehensweise. Doch in unserem Fall ging es komplett an dem vorbei, was wir sagen wollten. Nämlich, dass wir einfach dieses konkrete negative Ergebnis veröffentlichen wollten."

"Registered Reports" als Paradigmenwechsel?

Es gibt noch andere Ansätze, um negative Ergebnisse zu würdigen. Preise oder Prämienzahlungen zum Beispiel. Viele davon zielen auch darauf ab, die etablierten Bewertungsmuster in der Wissenschaft zu durchbrechen und die Motivation der Forschenden zu verändern. Den größten Unterschied könnte eine Entwicklung bringen, die hinter dem etwas sperrigen Begriff "Registered Reports" steht.

"Und zwar ist das ein ganz neues Artikelformat, das ist quasi Präregistrierung, eingebunden in den Review Prozess."

Erklärt Anne Scheel, die an der TU Eindhoven ihre Doktorarbeit macht.

"Normalerweise ist es ja so: Ich führe meine Studie durch. Ich schreibe den Artikel auf und dann reiche ich den Artikel bei einem Journal ein, wo er dann reviewed wird und dann eventuell publiziert."

Hypothese einreichen, dann erst Versuche starten

Bei Registered Reports ist die Reihenfolge umgekehrt. Noch vor dem Beginn der Versuche wird die Studie präregistriert. Bei der Registrierung werden alle Eckdaten der geplanten Untersuchung schriftlich festgehalten.

"Und zwar schreibe ich die schon so wie den Anfang von meinem Artikel. Mit der Einführung und dem Methodenteil und sage quasi, was ich vorhabe, was meine Hypothesen sind und wie ich die testen möchte. Und das reiche ich dann bei einem Journal ein, bevor ich die Daten erhebe, und dieser Teil wird reviewed. Und die Reviewer, das ist dann das Interessante, deren Job ist jetzt ein bisschen anders. Die sagen jetzt nicht: ‚Ist das eine gute Studie, die durchgeführt wurde?‘, sondern: 'Ist das ein guter Plan?'"

Nachträgliches Zurechtbiegen von Ergebnissen wird verhindert

Ursprünglich entstand die Präregistrierung, um nachträgliche Änderungen an der Hypothese oder der Auswertung einer Studie zu verhindern. Anne Scheel:

"Das macht auch den Review-Prozess viel konstruktiver, weil nicht nur gezeigt wird, was schiefgelaufen ist, wenn es nicht mehr zu reparieren ist, sondern wir können von Anfang an quasi darauf Einfluss nehmen, dass die Studie besser wird. Wenn nach diesem Review-Prozess, wenn er positiv verläuft, das heißt die Reviewer sagen: ‚Ja, jetzt bin ich einverstanden, jetzt kann das publiziert werden‘, verpflichtet sich das Journal, dass dieses Paper hinterher veröffentlicht wird. Egal, was rauskommt. Und das ist eben ein ganz spannender Punkt, weil das wirklich jetzt heißt, die Entscheidung wird getroffen, bevor die Ergebnisse bekannt sind. Und zwar bevor das Journal die Ergebnisse weiß, bevor die Reviewer das Ergebnis kennen und bevor die Autoren das Ergebnis kennen."

In der Psychologie bieten schon über 200 Fachzeitschriften den Autorinnen dieses Format an. Journale anderer Fachrichtungen ziehen langsam nach.

"Und dieses Format ist eben deswegen ganz spannend, weil es die ganze Anreizstruktur quasi in die richtigen Bahnen lenkt. Also es verhindert, dass die Autoren sich eben ihre Ergebnisse so zurecht schieben, wie es irgendwie spannend klingt. Und es führt dazu, dass Journals nicht selektiv etwas ablehnen können, weil das Ergebnis nicht sexy ist oder so."

Methode hat gewaltige Auswirkungen auf Publikations-Bias

Anne Scheel hat untersucht, ob das Prinzip einen Effekt auf das Ausmaß des Publikations-Bias und damit auf die Veröffentlichung von Nullergebnissen hat:

"Wir haben uns alle bereits publizierten Registered Reports in der Psychologie angeguckt. Das heißt, wir haben letztlich etwas über 70 Paper in unserer Stichprobe. Und die haben wir verglichen mit einer Zufallsstichprobe von Nicht-Registered Reports, also von normalen Papern in der Psychologie, die auf dem Standardweg publiziert wurden. Und wir finden einmal in den normalen Papern in der Psychologie eine extrem hohe Rate an Positivergebnissen. 96 Prozent der Paper haben ihre erste Hypothese als bestätigt angenommen. Und jetzt spannend war natürlich zu schauen, wie ist die Rate bei den Registered Reports im Vergleich. Ist die ungefähr so hoch und ein bisschen weniger oder viel weniger? Und wir finden, dass sie viel niedriger ist; und zwar gefunden haben wir 44 Prozent, also über 50 Prozent weniger, was schon ein sehr heftiger Unterschied ist."

Effekt nicht immer auf alle Forschungsgebiete übertragbar

Auch Anne Scheels Studie hat Schwächen. Sie stützt sich auf die Aussagen der jeweiligen Studienautoren, ob ihr Ergebnis als positiv oder negativ betrachtet werden sollte. Sie untersucht nur eine kleine Stichprobe und lässt sich nicht ohne weiteres auf andere Forschungsgebiete übertragen. Aber sie liefert zumindest einen Hinweis, in welche Richtung sich die Literatur entwickeln könnte, wenn der Publikations-Bias ausgeschaltet wird. Junge Wissenschaftler wie Devang Mehta können dem neuen Format deshalb einiges abgewinnen.

"Ich denke, dass das ein starker struktureller Mechanismus ist, durch den negative Ergebnisse regelmäßig in den Fachzeitschriften erscheinen. Und viele Journale öffnen sich für die Idee. Ich finde, das ist eine positive Veränderung."

Namhafte Journale testen "Registered Reports"

Tatsächlich kommt die Entwicklung langsam auch außerhalb der Psychologie an, wie eine Nachfrage bei den führenden Verlagen zeigt.

Das British Medical Journal testet Registered Reports aktuell in zwei seiner weniger prestigeträchtigen Zeitschriften. Der Verlag Springer Nature, in dem unter anderem das Top-Journal "Nature" und seine Schwesterzeitschriften erscheinen, bietet Registered Reports seit 2017 für drei Biomedizin-Titel an. Keine entsprechenden Pläne gibt es dagegen bei den "Physical Review Letters", einem der einflussreichsten Physik-Journale, und bei der American Association for the Advancement of Science, die unter anderem das Journal "Science" herausbringt.

Dieser Querschnitt macht deutlich: Registered Reports werden nicht auf einen Schlag alle über Jahrzehnte gewachsenen Probleme lösen können. Sie eignen sich nicht für alle Themengebiete. Und sie erfordern ein Umdenken bei Verlagen wie Autoren.

"Wir lernen mehr aus Fehlern, als aus unseren Erfolgen"

Devang Mehta ist trotzdem vorsichtig optimistisch, dass sie ein Schritt hin zu einem veränderten Denken über Erfolg in der Forschung sein könnten. Denn dass es einen Kulturwandel braucht, um die Bewertung von wissenschaftlichen Erkenntnissen grundsätzlich zu verändern, ist unumstritten:

"Ich denke, es gibt eine positive Veränderung, die auch die Wissenschaftskultur betrifft. Forschende erkennen immer mehr, dass es nicht ausreicht, nur die Erfolgsgeschichten zu erzählen. Und ich hoffe, dass noch mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das tun, was wir getan haben, und versuchen, ihre negativen Ergebnisse zu publizieren. Denn wir lernen mehr aus unseren Fehlern als aus unseren Erfolgen."