"Wo fährst Du hin?" / "Ach wissen Sie, kleine Spritztour." / "Eine Überraschung erwartet Dich zu Hause." / "Was haben Sie getan?" / "Du wirst uns das Geld bezahlen." / "Was haben Sie getan?"

Die eigene kriminelle Energie hat den von Matt Damon gespielten Familienvater Gardner in die Bredouille gebracht. Sein blütenweißes Hemd ist plötzlich blutverschmiert und will so gar nicht passen zu dem beschaulich sonnigen Städtchen, in dem er lebt.

Es sind die späten 1950er-Jahre. Suburbicon heißt der Ort mit den gepflegten Häusern und Vorgärten, der sich alsbald als scheinbares Idyll entpuppen soll. Schnell wird klar, dass sich Gardner gemeinsam mit der Zwillingsschwester seiner Frau - Julianne Moore in einer Doppelrolle - einen perfiden Plan ausgedacht hat, um eine hohe Versicherungssumme zu kassieren.

Stoff von der Drehbuchresterampe

"Es geht nicht um die Police, sondern um die Forderung. Der Zufall bei einer Forderung ist wie eine kleine Warnflagge, durch die wir hellhörig werden. Und bei dieser Forderung gibt es eine Menge kleiner Warnflaggen."

So wie der Versicherungsdetektiv Warnflaggen erkennt, nehmen auch wir Alarmsignale wahr, dass "Suburbicon" einem Vergleich mit dem Meisterwerk "Fargo" oder auch anderen Coen-Filmen wie "Burn after Reading" oder "A Serious Man" nicht standhält. Clooney inszeniert den Stoff von der Drehbuchresterampe als fatalistischen Thriller mit Figuren wie aus einem Cartoon.

Sich offensichtlich der Eindimensionalität von Geschichte wie Charakteren bewusst, verschlimmbessert er seinen Film noch durch eine Parallelhandlung. In der platziert Clooney Themen wie Rassismus und die Paranoia der weißen Mittelschicht und versucht so, einen Gegenwartsbezug herzustellen. Das Resultat ist ein unentschlossener Filmhybrid aus Farce und Moralstück.

"Suburbicon": enttäuschend

"Warum ich?" / "Eine tragische Verkettung von hausgemachten Umständen."

Das war es mit dem Job in der Marketingabteilung eines Kosmetikkonzerns. Überraschend erhält Walter, Mitte 40, die Kündigung. Von einem Tag auf den anderen ist alles anders, denn der Beruf ist Walters ganzer Lebensinhalt gewesen und Indikator für seine Leistungsfähigkeit. Aufmunternde Worte seiner Ehefrau, die zur gleichen Zeit vor einer Beförderung steht, sind das letzte, was er jetzt hören will.

"Das wird schon wieder." / "Hör auf, mich wie einen kleinen Jungen zu behandeln!" / "Ich behandle Dich doch nicht wie einen kleinen Jungen." / "Also?" / "Vielleicht solltest Du die Kündigung als Chance begreifen." / "Oh, als Chance."

"Dynamisch. Praktisch. Jung."

"Jetzt.Nicht." hat Julia Keller ihre Charakter- und Sozialstudie über einen Mann genannt, der sich allein über die Arbeit definiert. So wie der Titel die Gegensätze Aktivität und Aufbruch auf der einen und Resignation und Verweigerung auf der anderen Seite enthält, so widersprüchlich agiert auch der Protagonist in ihrem Film. Walter wird die Flucht ergreifen, ziellos umherfahren und seinen Dienstwagen in einem See versenken. Dann lernt er Anton kennen, der auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch an einem Herzinfarkt stirbt. Walter wird seine Identität annehmen.

"Wie würden Sie sich beschreiben?" / "Dynamisch. Praktisch. Jung."

In kalten, klaren Bildern hat Julia Keller ihren Film, der manchmal wie eine Versuchsanordnung wirkt, inszeniert. Als Mann, der glaubt, seine Identität verloren zu haben und kurz vor der Implosion steht, glänzt Godehard Giese. Ein solides Debüt, dessen Ausgang man sich nur etwas aufregender gewünscht hätte.

"Jetzt.Nicht.": akzeptabel

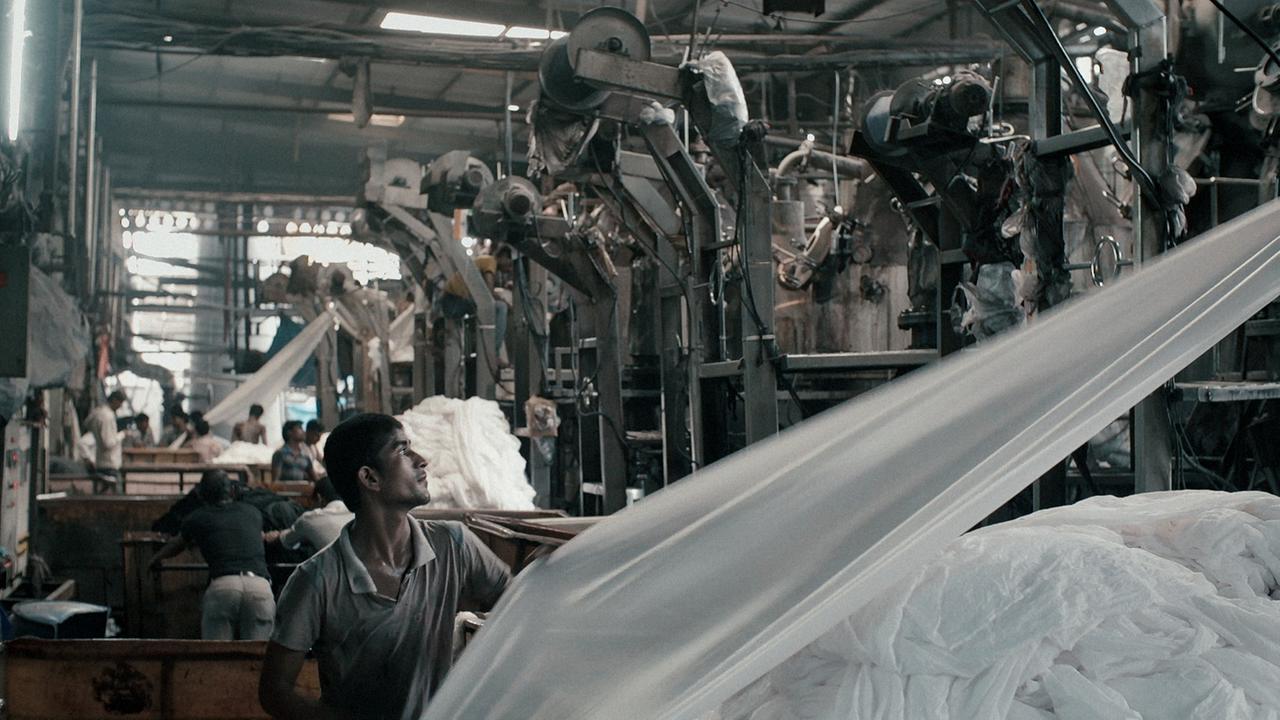

Es ist laut und dunkel in den labyrinthischen Gängen der riesigen Textilfabrik, deren Innenleben der indische Regisseur Rahul Jain zeigt. Wenn sich die Kamera gleich zu Beginn des Dokumentarfilms "Machines" an die Fersen eines Arbeiters heftet, fühlt man sich fast ein wenig an Aufnahmen aus Wolfgang Petersens "Das Boot" erinnert. Die Ästhetik der Kamerafahrten steht ganz und gar im Kontrast zu dem, was auf den Bildern zu sehen ist. Verschwitzte Männer verrichten anstrengende körperliche Arbeiten an den Maschinen.

Sprechende Bilder

Es vergehen 20 Minuten, bis ein namenloser Fabrikarbeiter in die Kamera spricht und Wert darauf legt klarzustellen, dass ihn niemand ausbeuten würde. Er habe sich sogar Geld leihen müssen, um hierher zu kommen. Ausbeutung würde doch bedeuten, dass man ihn zum Arbeiten gezwungen hätte. Er aber sei 1.600 Kilometer gereist, nur um hier arbeiten zu können. Aus freien Stücken. Niemand habe ihn dazu gedrängt.

In den lose eingestreuten Interviews verstecken sich die wenigen Informationen, die der Zuschauer in "Machines" erhält, darunter die Höhe der Tageslöhne - es sind drei Dollar - und die Dauer der Arbeitszeiten - meist zwölf Stunden täglich. Hintergründe zur indischen Bekleidungsindustrie, zu Kinderarbeit oder Gewerkschaften fehlen in diesem, dem 'Direct Cinema' verpflichteten Dokumentarfilm. Rahul Jain, Enkel eines Textilfabrikbesitzers, beobachtet, ohne selbst einzuwirken oder das Geschehen zu kommentieren. Die Bilder sollen für sich sprechen. Und sie tun es.

"Machines": empfehlenswert