"Bei den Ärzten, die waren eigentlich immer wahnsinnig offen und unterstützend. Eher so bei Medizinphysik-Kollegen war Überzeugungsarbeit notwendig. Immer wieder hieß es am Anfang: ‚Es geht ja nie mit einer bewegten Lunge oder einer Maus und so einem rotierenden, ungefederten Setup‘. Aber da muss man eine gewisse Sturheit besitzen. Keine blinde Sturheit. Sondern man muss sich zehnmal überlegen, ob das so physikalisch funktioniert. Und wenn, dann muss man aber dabeibleiben. Und sagen: ‚So, das mache ich jetzt einfach‘."

Als Franz Pfeiffer 2009, 2010 begann, das Dunkelfeld-Röntgen für die medizinische Diagnostik zu entwickeln, musste er sich Vieles anhören. Die Kritik kam nicht von ungefähr: Seit den 1980er Jahren hatte es immer wieder Versuche gegeben, die Vorzüge des Phasenkontrast-Röntgens, das bei der Materialforschung mit Synchrotronstrahlung schon länger zum Einsatz kommt, für die medizinische Bildgebung zu nutzen, erzählt der Professor für biomedizinische Physik an der Technischen Universität München. Doch viele namhafte Röntgengerätehersteller waren gescheitert. Franz Pfeiffer hat gezeigt, dass es doch geht. Vor einem Jahr wurde das weltweit erste Dunkelfeld-Röntgengerät für Patienten zugelassen.

"Der Clou ist, dass Sie eine komplett neue Kontrastmodalität haben, die Ihnen in jedem Bildpunkt die Fähigkeit der Streuung zeigt. Und die wiederum ist verbunden mit der Mikroporosität. Also wenn Sie viele kleine Fasern haben, viele kleine Löcher, viel poröse Strukturen – denken Sie an einen Schaum, an eine Lunge, an Knochenstrukturen – dann gibt es ein Dunkelfeldsignal. Und so hat man letztendlich Informationen über die Mikrostruktur gewonnen, auf die Sie in der normalen Absorption praktisch keinerlei Zugang haben."

Nicht die Absorption messen, sondern die Streuung

Normale Röntgengeräte messen die Absorption von Röntgenstrahlung, wenn sie durch den Körper dringt. Weil verschiedene Arten von Gewebe, unterschiedlich viel Röntgenlicht schlucken, entstehen Röntgenaufnahmen, wie wir sie kennen – weiße Strukturen auf milchigem Hintergrund. Beim Dunkelfeld-Röntgen ist es aufwändiger ein Bild zu erzeugen, denn hier wird nicht gemessen, wie stark Gewebe die Röntgenstrahlen absorbiert, sondern wie stark es sie vom Kurs abbringt – wegen der Streuung an den Grenzflächen zwischen Luft und Gewebe. Dazu müssen kleinste Ablenkungen detektiert werden – so klein, dass sie die Position des Röntgenstrahls nach einem Kilometer um gerade mal einen Millimeter verändern.

"Wir machen das letztendlich, indem wir so Gitterstrukturen benutzen, die Mikrometer voneinander Abstand haben. Das sind also im Wesentlichen so kleine Lochblenden oder Streifenblenden, die man hintereinander in den Strahl stellt. Wir können aus den 3, 4 Bildern, die wir aufnehmen, während wir diese Gitter nur um ein paar Nanometer leicht gegeneinander verschieben, genau analysieren, wie ein Objekt in einem Punkt, diesen Strahl aufgeweitet hat. Und diese Streuung ist dann das Dunkelfeldsignal."

Für die Bildgebung im Dunkelfeld passiert das Röntgenlicht insgesamt drei Gitter, die jeweils unterschiedlich durchlässig sind, sowie das Objekt, das untersucht werden soll. Auf dem Röntgen-Detektor zeigen sich dann weiße Strukturen auf dunklem Hintergrund. Krankes Gewebe erscheint als Verschattung, weil die Zahl der Luft-Gewebe-Grenzflächen abnimmt und die Röntgenstrahlen weniger gestreut werden.

Gut geeignet für Lungengewebe

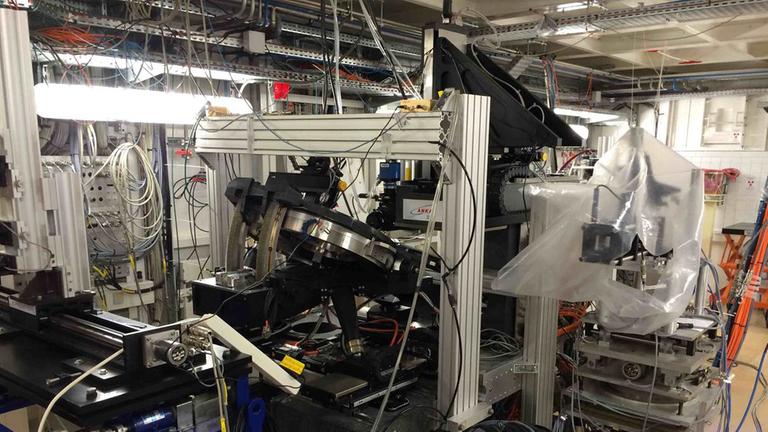

Dass dieser gitterbasierte Aufbau prinzipiell funktionieren könnte, war Franz Pfeiffer und seinem Kollegen Christian David vom Paul-Scherrer-Institut im schweizerischen Villigen schon früh klar. Erste Studien mit kleinen Gewebeproben im Münchner Labor lieferten den Beweis und brachten Franz Pfeiffer 2011 den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein. Um 2013, 2014 herum – nachdem der Wissenschaftler Fördergelder beim Europäischen Forschungsrat eingeworben hatte – startete er die ersten Versuche an lebenden Mäusen. Dafür hatte er in der Zwischenzeit mit Kollegen ein erstes kleines Dunkelfeld-Röntgengerät entwickelt und gebaut.

"Das hat uns auf einmal in die Lage versetzt, viele Krankheitsmodelle in der Maus anzuschauen, für das Lungenemphysem, für die Lungenfibrose, für die Lungenentzündung, für Lungenkrebs. Und das hat in einer medizinisch wichtigen Publikationen resultiert, die einen Mehrwert für die Diagnostik der eben aufgezählten Krankheiten betrifft, aufgezeigt haben. Und das war nach der Demonstration, dass es im Labor funktioniert, schon ein wichtiger Meilenstein."

Das überzeugte schließlich auch die Kritiker in der Medizinphysik-Community. Der Physiker hatte die entscheidenden Hürden genommen: Er führte eine Gitterblende direkt hinter der Röntgenröhre ein. Damit funktioniert das Dunkelfeld mit einer konventionellen, also eher schwachen Strahlenquelle. Und ein ausgeklügelter Algorithmus korrigiert Messfehler, die durch Umwelteinflüsse entstehen können. 2015 war Franz Pfeiffer dann soweit, dass ein Industriepartner die weitere Entwicklung übernehmen können hätte. Allerdings beschloss er, das System selbst für klinische Anwendungen hoch zu skalieren. Heute steht der weltweit erste Prototyp am Klinikum rechts der Isar. Eine erste klinische Studie damit ist gerade im Gange.

Auch erste Corona-Patienten untersucht

"Angefangen haben wir mit einer Studie zur chronisch-obstruktiven Lungenkrankheit, COPD abgekürzt, die wird zum Beispiel durch Luftverschmutzung verursacht. Und wir sehen da, dass wir ein sehr gutes Signal bekommen und sind gerade dabei, diese ersten Ergebnisse zu publizieren. Corona kam dann dazwischen und wir haben die COPD-Studie aus Sicherheitsgründen erst mal auf Eis gelegt. Wir haben dann mit Corona-Patienten angefangen, insgesamt fünf, sechs. Das reicht aber nicht aus für eine verlässliche Statistik."

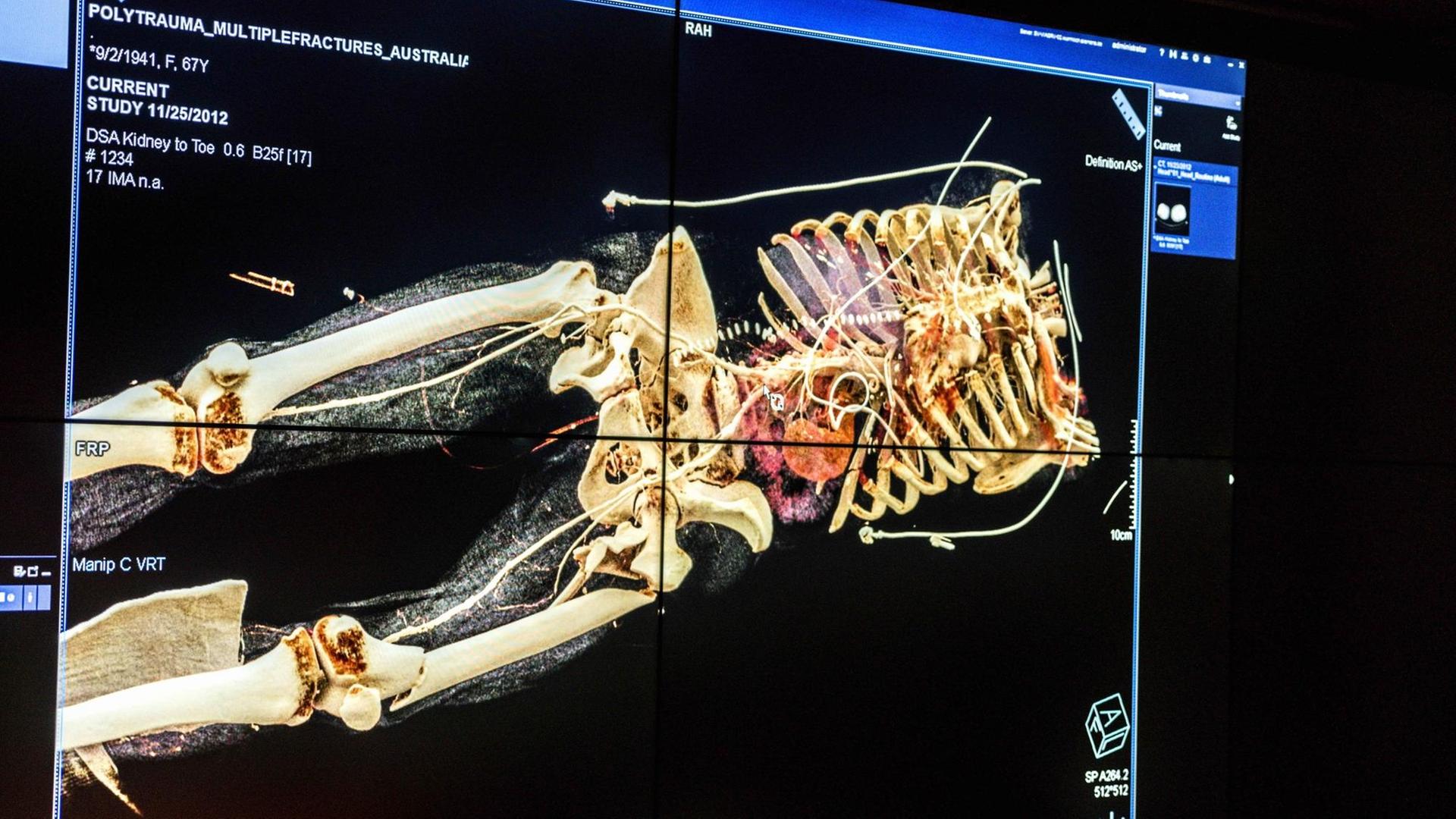

Wann das Dunkelfeld-Röntgen wirklich im Krankenhausalltag ankommt, ist schwer zu sagen. Erste Kooperationen mit Röntgengeräteherstellern sind gestartet. Franz Pfeiffer glaubt, dass es in Universitätskliniken in den nächsten ein bis drei Jahren soweit sein könnte. Die Vorteile liegen auf der Hand: Weil die Bilder "schärfer" sind als konventionelle Röntgenaufnahmen, könnten schwere Lungenkrankheiten, vielleicht irgendwann Lungenkrebs, wesentlich früher diagnostiziert werden. Außerdem ist die Strahlendosis circa 100-mal geringer als bei einer Computertomografie.

Wann das Dunkelfeld-Röntgen wirklich im Krankenhausalltag ankommt, ist schwer zu sagen. Erste Kooperationen mit Röntgengeräteherstellern sind gestartet. Franz Pfeiffer glaubt, dass es in Universitätskliniken in den nächsten ein bis drei Jahren soweit sein könnte. Die Vorteile liegen auf der Hand: Weil die Bilder "schärfer" sind als konventionelle Röntgenaufnahmen, könnten schwere Lungenkrankheiten, vielleicht irgendwann Lungenkrebs, wesentlich früher diagnostiziert werden. Außerdem ist die Strahlendosis circa 100-mal geringer als bei einer Computertomografie.

"Und dann wäre die nächste Entwicklungsstufe natürlich ein Dunkelfeld-CT zu bauen. Ich denke, dass wir da in fünf, sechs, sieben Jahren soweit sind, wie jetzt mit dem klassischen 2-D-Röntgen."